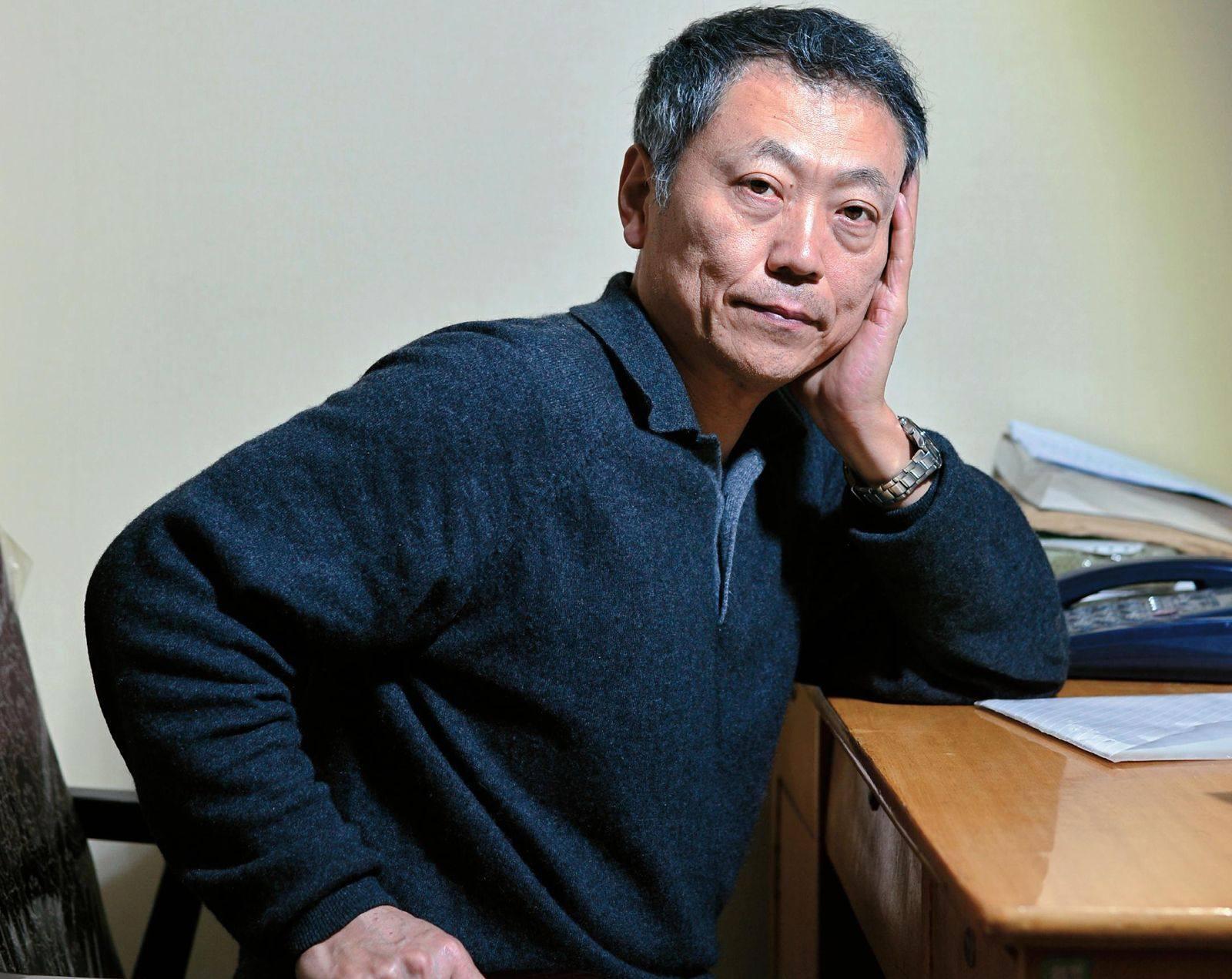

吴思:在历史中寻找现实

崔烜

在北京月坛南街的一个老旧的居民楼里,记者见到了学者吴思。那是他担任总编辑和法人代表的《炎黄春秋》杂志社的所在地。

十多年来,审稿、读书、写作,几乎占据了吴思的所有生活。但2007年之后,《炎黄春秋》在他生活中的分量变得越来越重。接任总编辑之后,他不得不花费大量的精力去化解杂志面临的各种压力。他的头发骤然变白了。

解剖历史

吴思之所以为人们所熟知,是因为他是“潜规则”一词的发明者。大概是在1996年前后,他突然对历史中的各式各样官场腐败现象着了迷。翻阅的史料越多,他越意识到,在官方冠冕堂皇的规章制度之外的那些灰色地带中,存在着各式各样的被广泛认同和遵守的灰色的规则。他意识到无法用已有词汇去描述自己的发现,直到“潜规则”一次突然从脑中冒了出来。

从此,越来越多的概念被吴思所创造出来。他笔下的历史,丝毫没有文饰,抛开了仁义道德的价值判断,直接挖掘历史的潜在逻辑。虽然《潜规则》在出版后很快便从市场莫名消失,但吴思很快又推出了《血酬定律》,指明了王朝政治与土匪绑票之间的所具有的相同逻辑。

这两本让吴思“暴得大名”的著作,都是他在十年前完成的。吴思说,虽然写作计划经常被打断,但他的写作从来没有停止过。

他的每篇文章所研究的都是历史的事件模型,也就是不断重复的历史现象,如官场腐败、平反和清算、君臣均衡等。“将这些模型进行详细分析,便能得出其中的规律所在”。

在研究平反清算问题时,吴思更将目光投向了世界各国的历史。他发现了一个相当有趣的现象:当一个国家转型的时候,往往会面对过去的历史问题,也就是说对于过去的罪恶,是否进行清算。

“这其中便产生了三种选择,清算、不清算、和解。”吴思说,“选择哪一项,往往是双方实力强弱所决定的。比如卡扎菲,因为底层的力量强,便被清算了,如南非,由于双方力量难分高下,最后为了避免分崩,就选择了和解。”

因此,很多人说,吴思是在历史中寻找现实。

没有皇粮的十年

而谈起已经过去的现实中的十年,吴思印象最深的是农业税的取消。“取消农业税,农民和政府的官民矛盾得到了缓解,农民不交皇粮,这是亘古未有的事情。”吴思说。

十年前去农村调查的时候,吴思看到的是农民与政府之间的矛盾处在一触即发的状态。虽然农业税名义上的税率并不高,但实际上众多的摊派、苛捐杂税都是搭农业税的便车,实际税率往往都在25%以上。

“这对于农民来说,就是一个能不能吃饭的问题了。”吴思说,“农业税取消之后,各种搭便车的税也随之取消,虽说问题不可能完全解决,但至少解决绝大部分了。”

这就意味着,传统的腐败“潜规则”开始发生了变化。吴思认为,在中国,县以下政府超编非常严重,“这是几千年来固有的顽疾” 。取消农业税之后,吃财政饭的人没了生活来源,他们要么提前退休,要么自谋生路。更好的选择便是继续留在政府,找新的财政来源。

所以农业税取消后的几年里,土地问题突然就变得严重起来了。争夺农民集体土地,使得“血拆”成为了新的流行词。

“就绝对值而言,征地的补贴并不低,一般最少的都能每亩赔两万,实际上种粮加上补贴,每年的纯利也不过500元,但由于土地的巨大差价被掠走了,被征地的农民往往是怨气非常重的。”但吴思并未悲观,“如果我们做量化分析,实际上一个县里如果有20个乡,有条件吃土地饭的地方最多不过是两三个,虽然矛盾会集中在这两三个乡,但对大多数地方而言,还是缓解了官民的关系的。”

从宪法开始

除了社会,与吴思关系最为密切的便是思想界。在媒体圈,许多人都惊叹于《炎黄春秋》的言论尺度,艳羡不已。吴思并未回避,笑称杂志是“思想的特区”。

在2007年,关于“社会民主主义”的讨论首次在《炎黄春秋》出现,虽然后来在各地引起了不少争论,但“社会民主主义”却在人们的观念中立起来了。

“现在的思想派别,各方都更为立体化了,自由主义更为注重本土的资源,更‘接地气了,社会民主主义也站住了脚跟,不过更为突出的还是左,他们的组织性是其他流派无法比拟的。”吴思说。

“很多人觉得乌有之乡跟炎黄春秋是死对头,乌有之乡甚至有专门的栏目来批《炎黄春秋》的文章,但实际上交集不是很多。”吴思分析,对《炎黄春秋》而言,压力不来自左,“反正他们又不会来闹,只是在隔空骂一骂,就当是做免费广告了,毕竟网络的传播要比一份‘土刊物(编者注:指《炎黄春秋》)快得多。”

但吴思坦言,自己的梦并非左右,而是宪政。而从今年年初以来,“宪法”亦是《炎黄春秋》上出现最多的关键词之一。

“这是因为,我们认为宪法能够成为各方的共识。实际上无论是左还是右,对于现在的82宪法基本都是认同的。”吴思说。

他对记者说,只要你去了解一下宪法出台前后的过程,便会知道当时的人大委员长彭真主持修改宪法时实际上经过了非常多的讨论,也凝聚了各方的许多共识。

“我们认为政改必须从宪法开始,要真正让宪法的每一个条文落到实处,如果权力犯规了,会有适当的力量去制止它,这才是国家的希望所在。”