梦境聊斋

郭恩平

也许,人的一生都始终处在疑惑之中,并且终将带着疑惑离开这个世界。每一个人,到达不同的人生阶段,即会有不同的疑惑出现在面前。即便孔老夫子也说四十不惑,但小说的主人公却自我剖析道:“年过不惑的我逐渐发现,其实人生中有许多疑惑,恰恰会在四十之后纷至沓来,让我不知所以,或者是几乎难以招架。”作为中年的作者,这是一份真实和自觉的人生感悟,是对人性的深刻洞察与准确捕捉;作为读者,我深深地认同这一点,感慨万千。

也许,人在不同的年龄段,会有不同的兴趣爱好的,而同一样兴趣爱好,也会随着时间的行进而发生变化。正如小说中所说的:“年少时,我喜欢吃鱼,却不爱垂钓;如今年长,我不再喜欢吃鱼,倒是爱上了垂钓。这喜欢与不爱、不喜欢与爱,内里的彼此消长,我就没能完全弄通透。”“油画是我在美术学院学习转而教授的专业,也是我赖以声名鹊起的根本,但是,在我四十岁的那年,有一天对着自家院子里的荷花池,我忽然为眼前那种衰败的中国意境而泪流满面,自那一天开始,我重新拾起了久违的毛笔,并为自己找到了泼墨山水的无限灵感……”其实这些都只是一种比兴手法的巧妙运用,作者真正想说的,是对婚姻的感情和体验之变迁。

也许,由激情走向平淡,由向往归于厌倦,是天下所有婚姻共同的必然走向和悲哀结局,无一例外。哪怕,这一对夫妻曾经是那样的幸福。小说中,虽然“我们是公认的郎才女貌的一对,十多年来,我们或耳鬓厮磨,或相敬如宾,在这纷扰的世界里,一直是人们羡慕的一对楷模”,但“就像自然界季节的转换,一夜秋风,世间判若天渊。我甚至在想,我和太太之间所有的维系,仿佛都被迅疾割裂了,我们两人所组成的这个家,经历无情时光的不断淘洗,眼下是快到坍塌的边缘了!”世上是否还有婚姻能够浪漫依旧、温暖常青?

也许,幸福常常在别人的眼里,而痛苦,只在当事人的内心。夫妻之间的矛盾,在外表平静、和谐、幸福的家里悄悄地发生着,并不断加剧、恶化。“在生活中,随着年岁的不断叠加,我是越来越喜欢化繁为简了;而我的太太不,她与我几乎完全背道而驰,她喜欢把任何简单的事情复杂化,并且也具有化简为繁的超凡本领。”因此,“在家里,简直一刻也待不下去了”。旁观者,有几个能够真正懂得?

也许,我们所看到的只是事情的表相;而表相,常常离真相很远。作者敏锐地剖析了人物的内心世界,自然而然地揭示了生活背后的灵魂独白。在普遍被认为是闲情逸致的“喜爱垂钓与移情山水画”,其实“更有庸俗不堪的缘由,只不过,它是那么让我难以启齿”;“那缘由便是,似乎突然间,我对人类的婚姻生活感到了深刻的厌倦!”“垂钓,成了我日常中逃避婚姻生活的一个重要借口。”我们的内心深处,有着多少不可示人的无奈与痛楚?

也许,渴望外遇是每个男人的隐秘心理。于是小说中,主人公想起了“七年之痒”这一个流传甚广的婚姻魔咒。而作者,艺术地用了一个看似啰嗦的句子:“我和太太度过了一个七年之痒,接着又度过了七年,刚好是又一个七年之痒。”写尽了我对婚姻的不胜厌倦和内心的多年积郁,隐晦地道出了外遇的可能,展开对人性的深度挖掘。

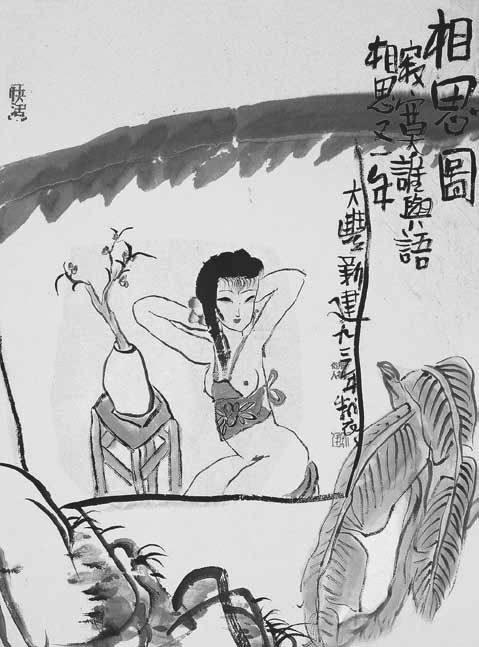

也许,艺术家永远是艺术家,连外遇也是与众不同、不染俗气的。因此,作者刻意地选择一个画家作为主人公,又精心构思了一段梦里外遇的幻美故事,可谓高明。比起那些都市男女的情欲故事,比起权钱交易包养情人的俗艳小说,比起流落于风月场所寻找感官刺激的低级趣味,作者显然是别具匠心的,不落俗套,不沾尘埃,不悖道德,将外遇写成一件极为风雅之事,令人赞赏。小说从主人公钓鱼开始,被一条始终不见于人的大鱼拖进池塘,然后在昏迷中,梦遇明艳的屏儿,为屏儿画像,最终与屏儿尽情鱼水,销魂一夜,终于完成外遇的梦想。这让人想起聊斋,想起魔幻,想起弗洛伊德。

也许,每个人的内心深处,都潜伏着梦中情人,而与情人美丽相遇,完成一次完美的性爱,是伴随一生的梦想。小说的高超,正是揭示了心灵深处的终极秘密。因此,梦中所遇的屏儿,其实缘于十多年前,“我在书店里偶然翻到一部小说,小说扉页上的作者照片首先吸引了我的目光”。一见钟情,一张照片深深地烙印于我的心海,平日里,自己也没有察觉,但终于在梦里浮出水面。那么,“十多年前,少女作家的那部小说被我反复阅读,然后收藏”,是因为小说写得好吗?也许是,但也许不是——因为“她的美艳,眉宇间的那副柔弱和淡淡的忧伤,也一直让我难以忘怀”。爱屋及乌,情有可原也。多少男子,如此多情?因此,我一直关注着这位作家,于是知道“十多年之后,少女作家的又一部小说新鲜出笼”。我一直未能见到作家本人,因此,只好在梦里实现。

也许,弗洛伊德是对的,梦是愿望的达成,而性,是人性深处最强有力的愿望。那一条拖我下水的大鱼,无疑是性欲的隐喻,而池塘当然是欲望之渊的象征。我的钓鱼,其实志不在鱼也。面对十多年后的女作家照片,我特别注意了她“胸口生动地膨胀开来……惹眼的是她白生生的细腻皮肤”,直面真实,正视俗望,道出了青春女性成熟性感的肉体对一个男子的无穷诱惑力。小说还用了一个梦境,来隐喻性欲,那就是“我只记得,在那一瞬间,脑际闪回了一个黑白镜头——儿时的我,走在乡间小路上,迎面撞见一头公猪”。公猪无疑正是主人公长期压抑、无处发泄性欲的象征。但现实生活中,性欲不是轻易能够满足的,因此小说用了另一个意象,由梦境中屏儿用手绢扎我的下面,联想到“QQ里一个女学生发送来一张恶搞照片:一个胖墩墩的小娃娃,颤悠悠的小鸡鸡的尖儿上被扎了根红绳子……”注意,这照片是女学生送来的,这显然又是一个隐喻,凸显着性的压抑。

也许,每个人都会为自己的行为和想法寻找合理的理由,一直延伸到梦里。于是小说中,借着老人的话,为我的从油画转向国画,这样作解:“走错了路嘛,可惜呀!西洋画,末流的呀,你还是要拿回老祖宗的毛笔!”而对于自己内心的外遇渴望,作了这样的辩护:“老夫略通歧黄之术!今观大画家体格健壮,然气色着实欠佳,当是内心纠结所致;此结宜早解,若拖延时久,恐郁结于心脾……此外,大画家在人生的修炼上,已渐入佳境……可惜这男女之欲嘛……稍过旺盛,唉,还是造化弄人哪!”这样一来,便心安理得也!我们,往往如此,自欺欺人,也是自我安慰。

也许,老人都是智者的代表、神仙的化身。因此,小说也不例外地刻画了一位老人,交叉出现在现实与梦境中。比如出场,“他仿佛突然冒出来”;比如钓不到鱼时,“转机的出现,就是在古怪的老头出现的当儿。一条大家伙终于禁不住诱惑,上钩了!”我梦醒时,“我分明感觉到,自己身上的力气,似乎是在老者出现的刹那,不,是他笑呵呵说话的刹那,突然聚敛了。”超现实的,灵验的,神乎?邪乎?

也许,小说是需要一种神秘的气氛来吸引读者的。除了老头,作者将池塘的名字取名“狐狸洞”,实在是明显的聊斋味了,令人一下想到狐仙狐妖。也许每一个读书人,或每个男人,都是有狐妖情结的。就是池塘,也是那样的怪异:“寻寻觅觅了大半天,竟然就没像模像样地碰到一条河或者一口池塘。时间几乎已经到半下午了,正当我快要绝望的时候,不远处的一片陡峭山峦把我拦住了,接着我就看到了那口池塘。诡异的是,如此上佳的池塘,我安心蹲了差不多两个小时,钓竿上的浮子居然一直纹丝未动。”还有飞鸽传书、八哥学语,都让小说笼罩在诡异的气氛里,引导读者走进梦幻的故事。

也许,梦醒时分,现实总是黯然失色,让人欲哭无泪。我在梦里梦外,几次情不自禁地呼唤屏儿,现实中应声的却是女医生,终究让我“彻底昏厥”。梦里的美人屏儿,眼前的医生萍儿,一字之差,万里之别。作者刻意安排,用心良苦,无巧不成书也。

也许,无所求,无所欲,便无所畏,无所惧。小说出现一个二愣子,并且是我的救命恩人。他虽然愣愣的,但正因为愣,才不怕狐狸,不怕鬼怪。此角色,虽然分量极少,但另有深意也:难得糊涂,大智若愚;二愣与老头,一愣一智,绝配成双。

也许,小说的精彩,不在写了一个梦,而在如何写梦。作者运用魔幻、蒙太奇的笔法,将人物穿梭于梦里梦外,来往于现实幻境,穿越于清代今日,赋予主人公在梦境里能够意识到现实的能力,虚虚实实,真真假假,浑然相融,让读者雾里看花,花更美。

也许,关于一篇小说的讨论是无定理的,也是没有答案的。

也许,小说只是一个载体、一种手段,作者藉此探讨人生和人性。小说题为《为屏儿画像》,其实所画的是主人公的内心梦想,画的是我们的真实人性。文中有一句改自托氏的句子:“人世间的丑可以各有不同,而美,却往往是大同小异的吧!”其实人的外表长相可以个个不同,但骨子里的人性却是相差无几的。