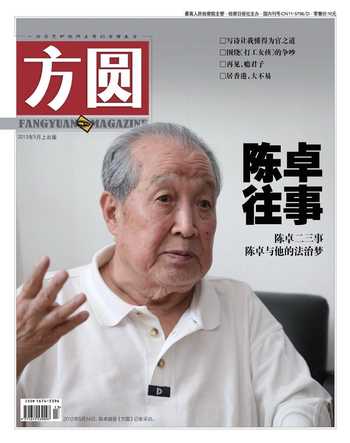

陈卓二三事

毛亚楠

“两案”审判中的律师辩护是一段值得铭记与总结的历史。更重要的是,这是律师制度恢复重建之后中国律师第一次向全世界的公开亮相,陈卓领导的这个团队,在当时的条件下,已经做到了最好

阳春三月,北京蓟门桥畔的中国政法大学内,玉兰树已有半数开出了花。在即将柳絮漫天的时刻,法大粗陋逼仄的学院路校区竟在明朗的阳光下显得宽敞活泼起来。

高不过三层的老图书馆,被灌木和地锦遮蔽了身形,像一个隐世的先知,缩身在热闹的校园里。很少有人记得三十年前这里曾是校内最开阔的空地,“学校在这里盖了一片低矮的防震棚,房顶盖着几片油毛毡,油毛毡上压着几块砖,以免被大风刮跑。老书记陈卓从司法部过来,正是在这种条件下,悄然把中国政法大学的牌子立起来了。”年过花甲的老教授宋振国,看着年岁不小的图书馆,喟然叹道。

提起陈卓,也许其他一些名字更为响亮:中国政法大学的三名终身教授江平、张晋藩、陈光中;著名律师张思之、田文昌;武汉大学的法学家马克昌;华东政法大学功勋教授苏惠渔;司法部原副部长刘飏、段正坤……这些法学界的著名人物,有一个交集,那就是他们都曾是陈卓的同事或部下,都曾与陈卓分享过法律生涯中最为精彩的那些时光。

如果有一个人,能让司法部、法学学界、律师界的人为他齐聚一堂,分享纪念,那就是陈卓。沧桑一点的法律人都清楚,陈卓这个名字,在那些对中国法治而言甚为特殊的年月里,有多么熠熠生辉。

审判“四人帮”

1980年2月,时隔“四人帮”倒台已有近4年时间。经中央决定,时任西藏自治区党委副书记的陈卓受命赴京,出任了重新组建的司法部的副部长,主管“文革”后全国律师公证队伍的重建工作。

陈卓生于1925年,15岁起就参加革命,解放后长期从事公安司法工作,在河北省任丘县公安局、河北省公安厅均有任职,1959年调至西藏从事公安工作,在那个不毛之地,一呆就是21年。

当年,已经55岁的陈卓,终于借着司法部重新组建的契机从西藏回到北京。西藏的恶劣条件让陈卓当时并没有把家人一并带过去,在西藏日夜操劳的工作节奏中,他与家人的联系也少之又少,以至于他回到北京之时,孩子还一度不让他进家门,竟称不认识陈卓,不肯相认。

比起家人的不满,陈卓更急于处理的是在司法部的工作。对于陈卓来说,律师公证工作根本就是一个全新的领域。

“经历了50年代的昙花一现与十年浩劫的销声匿迹,律师工作此时面临着从零起步、从头开始的难堪境遇。”时任陈卓秘书、后来曾任司法部副部长的段正坤回忆,不止是律师公证工作,就连司法部,在当时都仅是一个被撤销了20年刚刚重建的机构,一切事宜百废待举。后来,在司法部与全国人大的共同努力下,1980年8月26日,五届全国人大常委会第十五次会议颁布了《律师暂行条例》,中国的律师行业才得以在制度层面真正重新恢复建立。

紧接着,一项比上述工作更繁重、更紧迫的难题摆在了陈卓面前,那就是为“林彪、江青反革命案”提供法律辩护。

刚刚颁布的《律师暂行条例》,无疑使律师在该案的审判中得到了更大的空间。1980年9月,五届全国人大常委会第十六次会议通过了审判林彪、江青两个集团的决定,为了保证公开审判的质量,中央明确要求:一是要严格执法,二是要经得起历史的检验,三是要创造依法办案的范例。其中,依法为10名主犯提供法律辩护的工作便交给了刚刚恢复组建的司法部。

作为司法部分管律师工作的副部长,陈卓直接领导了这项工作,并担任法庭管理组、律师辩护组、技术工作组组长。除去以组织律师辩护为主的律师辩护组工作,法庭管理组负责法庭筹备的相关事宜,包括法庭选址、各方席位、国旗国徽摆放等等,当时还是老的司法格局,这些琐事也均由陈卓拍板决定;技术工作组则负责审判档案的处理、参审人员的服装等等,也是琐事居多。在整个审判过程中,最难以把握与权衡的其实就是律师辩护,请谁来辩护、怎样辩护无一不是难题。

最后,在陈卓的主持下,司法部公证律师司报选了包括陈守一、韩学章、张中、甘雨霈、傅志人、马克昌、周亨元、张思之、苏惠渔等人在内的18名律师为该案被告人提供辩护。关于这个名单,时任北京市律师协会副会长的张思之回忆说:“人们可以各有观点,允许乐山或者乐水,但有一点是值得大书一笔的:在参与两案审理的检察、法院和律师三支队伍中,只有律师是百分之百的纯专业人士,因此在执业中不但没给人以笑柄,而且当时极少受到旁观大众的指摘。”

陈卓一开始打算让北京大学法律系主任、律师陈守一担任律师组组长,但陈守一坚决不干,他的家人也反对他为“四人帮”辩护,陈守一的妻子痛斥陈守一:“当年他们那样对你,现在你却要为他们辩护?”陈卓百般劝说无果,无奈之下,他排除了陈守一,让张思之当了组长。

1980年10月12日,在北京的国务院第二招待所,陈卓向齐聚京畿的这17名律师(陈守一退出)宣布了“两案辩护律师小组”的成立。后经被告人选定以及法庭指定,有10名律师确定将出庭辩護,分别是:韩学章、张中(为姚文元辩护);甘雨霈、傅志人(为陈伯达辩护);马克昌、周亨元(为吴法宪辩护);张思之、苏惠渔(为李作鹏辩护);王舜华、周奎正(为江腾蛟辩护)。陈卓告诉这10名律师,法庭上的斗争策略,应该以缩短战线、抓住要害、速战速决为主,随后,又交待了一些细致的要求,如配合法庭的审判程序、辩护兼顾全局、应对媒体的纪律等等。

根据被告人的要求选定辩护人人选,其实也是一项复杂的工作。17名律师虽然暂时卸下了“为恶人辩护”的包袱,但是提到为江青辩护,依然有所疑虑。最开始作为江青辩护人人选的北京律师马荣杰,素以高调著称,在律师组开展工作以后,多次向外媒爆料审判细节,结果被替换。替补的傅志人则在与江青见面以后,被其拒绝了。随后张思之、朱华荣等人都没有被挑上,江青拒绝了所有律师。

“没有陈卓,就没有对四人帮的成功审判,在选择由谁担任辩护人的问题上,除了我自己愿意担任江青的辩护人以外,都是陈卓作出的决定。不管安排的结果怎样,至少我们尽了全力。”张思之说。

审判开始以后,司法部党组拟定并审查通过了一套“辩护原则”,要求即将出庭的律师按要求辩护:会见被告人必须有看守人员在场,以防泄密或串通消息;律师辩护的原则应以事实为根据,以法律为准绳,案件已经反复查证,起诉的罪行事实清楚,证据确凿,律师在法庭上不得无理强辩;律师通过见被告人,可以解答被告人提出的法律问题,防止他们无理缠讼,以保障法庭审判的顺利进行;为了给律师会见被告人做好准备,在会见前,除另行规定办法外,还需请预审人员向律师介绍被告人的特点与认罪情况。

但据张思之回忆,在实践中,随着情况的发展,为几名被告人所作的辩护都突破了上述规定。

比如张思之、苏惠渔二人为李作鹏作出的辩护中,起诉书上提及李作鹏的罪名曾经包括“参与在南方另立党中央”以及“参与谋杀毛主席的‘五七一工程”,在张思之、苏惠渔的调查下,虽然这两件事确有发生,但有证据能证明李作鹏并不知情,于是,两位律师为这两件事上李作鹏的清白做了辩护。终审判决时,李作鹏被判有期徒刑十七年,但判决书上没有记载这两项罪行。

值得一提的是,安排张思之为李作鹏提供辩护,正是陈卓的决定。在知道江青拒绝律师以后,陈卓对张思之说:“李作鹏今天提出要律师,他是破译密码的专家,正需要像你这样的专业律师,你去吧。”陈卓还提醒张思之,李作鹏不好对付,不能掉以轻心。

后来,在审判中,要了辩护律师的5名主犯共涉及13条罪名,辩护律师为他们成功抹去了7条。陈卓参与的“两案指导委员会审判工作小组”在最后的工作总结中也着重提出:律师们有理有据的辩护,对提高审判质量、保证依法办案起到了良好的作用。事后,参与辩护的法学家马克昌回忆,有群众在庭审结束后议论“他们这还是真辩护”,“在那样的特殊时期有这种评价,就算是辩护成功了。”已经逝世的马克昌曾如此说。

可以说,“两案”审判中的律师辩护是一段值得铭记与总结的历史。更重要的是,这是律师制度恢复重建之后中国律师第一次向全世界的公开亮相,陈卓领导的这个团队,在当时的条件下,已经做到了最好。

建立中国政法大学

顺利完成“两案”审判辩护律师工作的陈卓,1982年底,因工作分工变动,开始负责筹建中国政法大学。

段正坤告诉《方圆》记者,在司法部恢复重建的时候,陈卓是部里最年轻的副部长,中央几乎已经内定陈卓担任下一届司法部部长,但由于一些工作以外的原因,陈卓被委以了筹建中国政法大学这在当时看来十分棘手的任务,远离了司法部的权力中心。

就在段正坤等人为陈卓抱不平的时候,陈卓却一如既往地将精力投入到建设中国政法大学的事情上来,丝毫没有分心或消沉。“陈卓同志当时的境界,我们后辈都是望尘莫及。”段正坤说,“现在回想起来,他热爱工作是一个方面,热爱国家的法治事业也是一大原因。”

当时的筹建领导小组于1982年10月成立,司法部部长刘复之担任组长,邹瑜、张百发任副组长,陈卓、叶子龙、云光等人参与。

段正坤回忆,当年陈卓与刘复之等人商讨大学的名称,虽然最后定的是“中国政法大学”,“政”、“法”兼顾,但陈卓的意见却是直接叫“中国法学院”。“陈卓应该是意识到了,法学教育的目标和之前相比已发生重大变化,新时期的法学教育不再以培养法律工作干部为主要目标,而是为了培养真正的法律工作者以及法学教育和理论研究的专门人才。”段正坤说。

对于中国政法大学,刘复之领导的筹备小组有多个方案,有人认为,可以在北京政法学院的基础上,直接成立中国政法大学;也有人认为,应保留北京政法学院,从中抽调一半师资,将北京大学、中国人民大学的法律系合并到一起成立中国政法大学,再从全国调进百名教师充实师资队伍。

为了考察哪种方案更为可行,陈卓不断走访北京政法学院。为此,他还成立了一个“智囊团”,召集了当时法学界比较有名的陈筱鹤、陶髦、朱齐武等老教授,再加上李铁、周忠海等年轻学者,共同出谋划策。

经过两个月的调研,北京政法学院的办学历史与师资力量吸引了陈卓等人,在他的提议下,中央决定,在北京政法学院的基础上成立中国政法大学。新成立的中国政法大学实行“一校三院制”,在北京政法学院的基础上,扩建政法大学法学院,招收本科生;在开办研究生班的基础上,组建政法大学研究生院,招收第一批研究生;同时以中央政法干校为基础,筹办进修学院,培训各省市政法干部和院校师资。

陈卓带头实施的这套建校体制,至今仍被许多人津津乐道,曾经跟随陈卓一道实施“一校三院制”改革的李铁评价说:“三十年过去了,建校实践说明当时的构思非常正确,政法大学能有今日之辉煌,老书记陈卓同志功不可没。”由陈卓亲自延揽至中国政法大学的法学家张晋藩也回忆说:“陈卓在法大的六年,开创了法大的新时期。”

这套多年后被证实是明智之举的体制,在当时却遭到了很多人的不理解与反对,有人认为陈卓为中国政法大学谋划了一套不切实际的空中楼阁,甚至当面指责陈卓“痴人说梦”。

陈卓知道意见很大,就挨个去找教师谈话,他需要一批有能力的教师来辅助他实现构想。

当时北京政法学院教师队伍里有两位非常重要的人物,即曾经被北京政法学院第一任院长钱端升称为“政法学院二才子”的余叔通与江平。余叔通曾担任钱端升的秘书,是刑法学专家,后来“文革”期间受到打压,郁郁不得志;江平在“文革”时期受到的迫害更深,当时只是一位别人看来是“书呆子”的学者。

余叔通又是一个棱角十分分明的人,说话不留情面,得罪过很多人。陈卓与余叔通见面几次,了解了他的为人,他知道在这个时期敢说真话的人有多么重要,于是后来,陈卓逢人便说余叔通“是个好人”,在教学方面大胆起用余叔通,还把他推荐给了司法部任教育司司长。

在安徽五七干校劳动的时候,江平有一次骑担着粪担的毛驴赶山路,为农场送粪,但是他始终放不下书本,于是就骑着毛驴看书,结果一不小心,粪担子在山壁上磕了一下,毛驴连着粪担一起滚下山崖摔死了。后来,因为这件事,江平还被批为“现行反革命”等等。陈卓听说了这件事,对江平在那样的环境中仍能保持一颗研究学问的心感到敬佩,就把当时还是北京政法学院民法教研室负责人的江平提拔为中国政法大学副校长。直到几年以后,时任中国政法大学校长的江平被司法部免去校长职务之时,陳卓还公开表示过对江平的信任:“江平同志不是反党的人。”

在大力起用“二才子”的同时,陈卓还为中国政法大学带来了至关重要的两个人。一位是中国人民大学的法制史专家张晋藩,一位是西南政法大学的后勤专家张廷斌。

张晋藩还记得陈卓第一次和他见面的情景,1983年3月,陈卓代表司法部党组来到张晋藩家中拜访,坐定之后,陈卓就迫不及待地把中国政法大学研究生院的构想介绍给了张晋藩,请求张晋藩前来负责研究生院的教育工作。听到陈卓说希望第一届招收一百多名研究生的时候,张晋藩惊得目瞪口呆。惊喜之余,他立刻接受了陈卓的邀请,“如果中国人民大学党委同意,我没有意见。”张晋藩当时说。

张晋藩到校以后,出任了中国政法大学研究生院副院长,后来担任院长。研究生院于1983年5月正式成立,开创了中国法学研究生教育的先河,同年9月,在张晋藩等人的工作下,研究生院开学,125名学生到校,由十余名各校法学专家组成的导师组负责授课。1985年,张晋藩主持成立了中国法律史研究所;1988年,张晋藩又组织成立了台湾法律研究所。研究生院的教学在张晋藩的开拓下走得成功而又踏实。2000年,张晋藩70岁,有人为他举办了一次执教50周年的聚会,已经退休多年的陈卓到会,说“张晋藩在领导研究生院的工作中,做到了党委放心、党组放心”。陈卓多年来虽对张晋藩青睐有加、呵护备至,但这却是他第一次公开表扬张晋藩。

就在组建中国政法大学的事宜如火如荼的时候,地偏西南的西南政法学院已经悄然成为国内最好的法学院校之一。陈卓在研究如何组建中国政法大学的时候,刻意考察了西南政法学院的办学经验,他几乎是一眼就相中了时任西南政法学院总务处兼基建处处长张廷斌。张廷斌受宠若惊,他对陈卓表示,他对于在北京的工作很没有把握。陈卓不以为然,他告诉张廷斌,中国政法大学建校以后,将修建新校区,这个重任非他莫属。后来在陈卓的推荐下,张廷斌来到北京,担上了中国政法大学分管基建事务的副校长。在张廷斌第一次参加校务会议时,陈卓介绍他给大家认识,说:“基建我不懂,我请来了张廷斌。”

1983年至1985年,张廷斌奉命为中国政法大学挑选新校区的地址。经过几次变动,最终新校区确定在远离北京城区三十多公里的昌平镇。张廷斌还记得,最开始的备选地点还有大兴区和沙河镇的两个地方。但前者因为靠近工厂,环境污染比较严重,后者因为太过贫瘠,周边没有基本设施,都被淘汰了。昌平则因为背靠军都山,而且镇上设施齐全,最终被确定下来建设新校区。

对于这个决定,校内激起了一场强烈的反对,因为昌平实在是太远了。有人宣称要找出昌平建校的“罪魁祸首”,有人则指责昌平校区为“十四陵”(明十三陵遗址在昌平),还有人说“宁要学院路一张床,不要昌平一套房”。陈卓顶着压力,让张廷斌放手去干,他几乎每天都给当时的北京市副市长、中国政法大学筹建小组副组长张百发打电话,商量新校区的设计交给谁,施工队如何安排工期等问题。

陈卓借着一系列的人事安排,回应了一些人对他“空中楼阁”的批评。随后,在江平、张晋藩、张廷斌等人的促成下,中国政法大学成功展开了“一校三院”的教学与新校区的建设等工作。其中,陈卓还亲自为中国政法大学研究生院的导师匮乏问题制定了“导师组”策略,邀请北京大学法学院、人民大学法学院等多所法学院校的老师加入,与中国政法大学的老师一起组成导师组,“联合”为学生授课,一改“导师负责制”的局面,形成了多名导师带多名学生的特殊研究生教学体制。这在当时也是一个创举,一举解决了当时学生多老师少的困境。

后来,陈卓还以司法部的名义为法大争取的80个师资引援的进京指标,学校迅速从全国引进了大量师资。1983年前后,陈卓为中国政法大学在制度上的设计、在人事上的储备打下了坚实基础,这些在日后都成为了中国政法大学的丰厚资产。

在中国政法大学工作期间,陈卓朴实而善良的工作作风,也影响了在他身边的同事与下属。

张廷斌告诉记者,陈卓有一辆司法部配备的专车,这辆车除了陈卓工作使用以外,几乎不用于私人用途,陈卓还叮嘱司机,有三类事情,可以不用请示他,直接拿去用:第一,接送学校聘请的老专家、老教授;第二,学校老干部组织活动需要车的时候;第三,学校学生、教职工生病或者其他急用的时候。“陈卓同志的司机经常跟我抱怨,我理解,他要干的事情太多了。”张廷斌说。

有一次,陈卓长时间工作得了重病,北京医院要求他立刻住院,他只好从命,但住院期间,仍多次安排晚上听取校干部的工作汇报。宋振国回忆,当时他劝陈卓多休息,休息好了工作才能做好,想不到陈卓反说:“安排好工作才能休息好,安排不好,也休息不好。”

曾担任陈卓秘书的司法部司考中心副主任袁江回忆,1983年冬天,陈卓在临时搭建的防震棚里办公的时候,因为防震棚不御寒,陈卓就在屋子里生了一个炉子烤火。冬天的早上最冷,陈卓要很早去生上火,即使如此,屋内也要快到中午才能稍微暖和一些,他就是在这种环境下冻得瑟瑟发抖地办公。到了中午,他会跟着学生一块儿去食堂排队打饭,吃完盖上厚厚的棉被在防震棚里休息一会,然后又开始工作,一直到深夜。

江平告诉《方圆》记者,陈卓是他见过最为正派的人之一,他从不站队、不偏袒。“他对我的提拔和信任,我至今感激不尽,我是个自由主义的人,但我不记得陈卓给我做出过什么限制。”江平说。

中国律师大总管

上世纪八十年代,全国几千名律师组成的律师界赋予了陈卓一个有趣的雅号,叫“中国律师大总管”。陈卓从1980年开始负责律师公证工作。1980年《律师暂行条例》颁布以后,北京、上海等地陆续成立了地方律师协会,1985年,中央书记处第221次会议决定成立全国律师协会,在司法部的领导下工作。1986年7月,中华全国律师协会正式成立,在司法部召开的第一次全国律师代表大会上,陈卓被选为中华全国律师协会常务副会长(会长由司法部部长刘复之兼任),這就意味着,律师行业的一切大事,几乎都是陈卓来抓。

时任全国律协办公室主任的郭阳回忆,陈卓当时既是司法部副部长,又是中国政法大学党委书记,还任全国律协副会长,工作繁重而复杂,但任何事都还是要亲力亲为。全国律协成立以后,有一项调研任务,要考察国内律师事务所从国办向合作制、合伙制转型的条件和契机,陈卓几次亲自带着郭阳、袁江出京考察,光河北保定一地,陈卓一年之内跑了五六趟。“现在的领导也许就跑个一两次,然后等在办公室里听汇报就行了。陈卓不同,他硬是要弄明白,律师拿多少工资、住宿生活条件如何、刑法学得怎么样、外语学得怎么样……”袁江说。

1988年夏天,陈卓离开了中国政法大学,不再担任中国政法大学党委书记的职务,于是,工作重心就转移到全国律协上来。这一年,陈卓领导创办了《中国律师》杂志。

对于中国律师的发展,陈卓有自己的想法,他认为法治是中国的发展方向,而律师则是带动中国法治发展的重要推力。郭阳回忆,陈卓一直致力于把中国律师介绍给世界,推动律师行业吸收最新的法治理念。在他的领导下,律协先后加入了亚洲太平洋律师协会、国际律师联盟、国际律师协会,还联合美国举办中美律师千人大会。1988年前后,陈卓又陆续安排中国律师去中国香港律师协会、英国律师公会等机构考察学习。

“其实,全国律协一开始是应国家需求而诞生的,当时外国已有成熟的律师体系,外国的律师协会访问中国,中国没有对应的机构能够接待,是个不小的尴尬。全国律协成立部分是因为这个。还有部分原因,是《律师暂行条例》的要求,国家需要管理这个行业,当时国内已产生了一些地方律师协会,他们的模式可以借鉴,于是全国律协就成立了。最开始的全国律协,理事会成员由司法部、最高人民法院、最高人民检察院等部门的人员组成,到1995年第三届理事会,才全部由执业律师组成。看到这种变化的时候,陈卓已经从全国律协卸任,但他仍然非常高兴,我记得他说,这是与时俱进的办法。”郭阳对《方圆》记者说。

被称为“律师大总管”的陈卓,在上世纪80年代,通过两个律师维权案件,成为了当时律师界广为推崇的人物。

1984年10月15日,辽宁省台安县法律顾问处的两名律师王力成与王志双被鞍山市检察院以某案存放在该法律顾问处的卷宗丢失为由逮捕,不久,该法律顾问处主任王百义也被逮捕。时称“台安三律师案”。

当时国内的法治环境还不成熟,有司法机关认为律师“为被告人出谋划策”是恶行,应该受到惩处。但这种罪名是不切实际的,鞍山市检察院在证据不足的情况下最终对王力成等律师宣布了取保候审。随后,陈卓安排王力成进京,到司法部报到。

“不到十平方米的办公室,没有书柜,没有沙发,没有一样像样的摆设,桌上放着一摞报纸,很难相信这是一个部长的办公室。”王力成回忆,第一次见陈卓,陈卓就给他一种简朴、宽厚的印象。“安排我在招待所住宿的时候,也是跟邹瑜部長打过招呼,然后亲自交代韩庆玉所长,很难想象,一个访客到司法部住宿吃饭,还要由正副两个部长做决定。”

陈卓与王力成谈了一番话,让郭阳送王力成去招待所住下,后来又时时给他传话,让他改改自己的脾气,少说制造对立关系的话。另一边,陈卓领导全国律协积极配合司法部、“两高”进行调查,调动了各种资源,还仿照西方国家的模式,特意召集了国内知名的法律专家张友渔、余叔通、陈光中等人举行了中国最早的法律论证会,讨论结果由全国律协整理后呈交给了中央政法委。这些调查最终都指向了一个答案:“台安三律师案”是错案。

1988年3月,全国人大第七次会议召开,王力成被平反,陈卓专门邀请王力成来北京住下,要求他不要得意,不要再和司法机关的人吵架,后来王力成忍不住又吵了许多架,陈卓还让郭阳代笔给他写信,叮嘱他管好自己的脾气。

另一个是内蒙古赤峰市女律师段佩珍被殴打的案件。当时,段佩珍在河北肃宁办案,被当地法院殴打,全国律协得知后,将她带到北京,安置在北京军区总医院治疗。陈卓安排律师写简报将此事报告给司法部办公厅。随后,中央政法委组成了工作组进行调查,要求严肃处理。

陈卓带着郭阳加入了工作组,代表全国律协提出,宜先到上海对段佩珍的伤情作出司法鉴定,然后去肃宁调查,才能提出可信的报告。在陈卓等人的努力下,调查报告倾向于认定这件事是法院人员的过错,段佩珍的权利终于得到维护。

时隔多年,老律师张思之和王力成谈起陈卓在全国律协的工作的时候,依然充满怀念与叹惋之情,“没有陈卓,就没有律师组的成功辩护,也就没有四人帮的成功审判;没有陈卓,也没有全国律协的今天。”

——陈卓书法篆刻作品选