石峁人面纹琮式玉镯的介绍及其相关问题探讨

韩康

2013年6月中旬在榆林市举办的“玉石之路与玉兵文化研讨会”上,收藏家胡文高先生带来了八十件藏品以供与会者观摩,引起了各位专家学者、与会嘉宾们的广泛关注和热烈讨论。其间最为引人瞩目的则是一件琮式玉镯,据胡先生本人称,这件玉器是他由石峁遗址征集而来。由于种种原因,目前公诸于世的诸多所谓石峁玉器中有近百分之九十五以上都不是经过正式考古发掘所得,本件器物也不例外。不过从器型、玉质、打磨方式等方面综合观察来看,该器划入石峁玉器范围之类也无不可,故在没有进一步资料出现之前,本文暂将其划入石峁玉器之列。

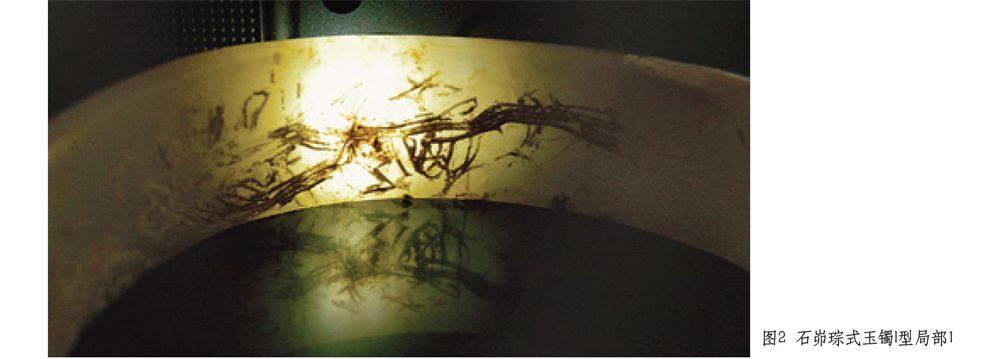

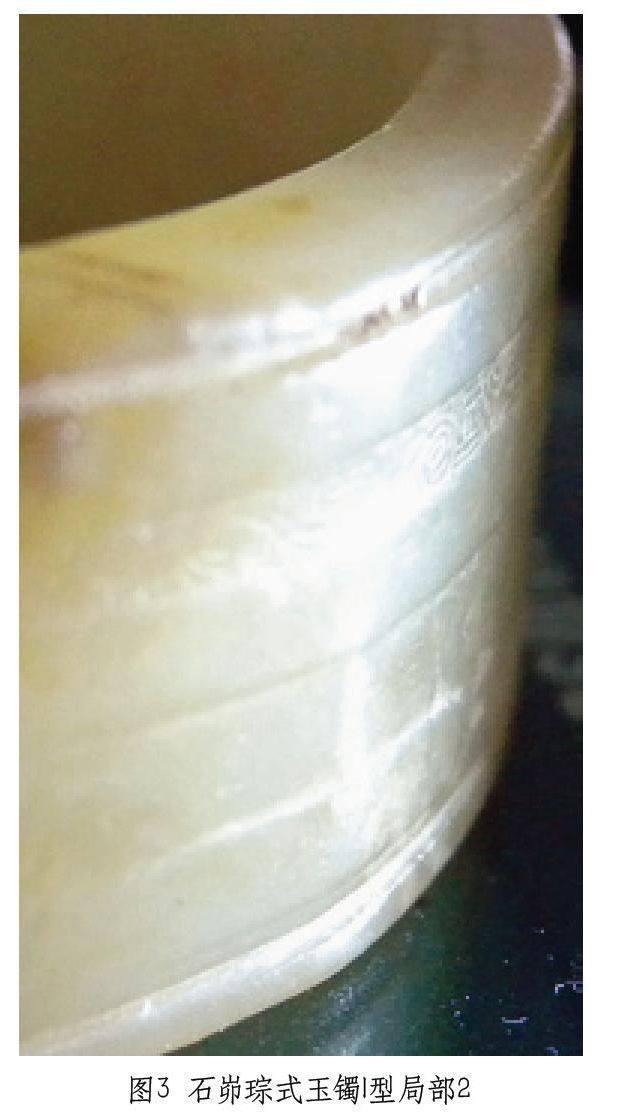

该琮式玉镯整体呈圆形,但不甚规整,表面打磨光洁,内外没有切割毛茬可寻;内壁较圆,明显为管钻掏心,外壁圆中略方,应为方形玉胚切削打磨而成,致使该器四周内外壁之间厚薄不均,大约0.4厘米左右;高约1.5厘米左右,其整体直径约7.5厘米左右;由于上下平面的直径略有出入,上大下小,故而整器纵切面略呈倒梯形;青白玉质,多处有淡黄色沁,故整体光色略泛黄,局部有鸡骨白沁,内壁有近三分之一处有土沁和植物根沁(图1、图2);其外壁四个略方形转角处刻有类似良渚文化的兽面纹和条形卷云纹组合四组,每组纹饰之间以一道宽约1厘米左右的削地凹槽带间隔,整个纹饰刻划得浅淡而纤细,多处现已模糊不清,若不借助工具细看是很难辨清纹饰内容的。每组纹饰均以三条阴刻直线将外壁划为上下两个纹饰区,靠近上下边缘处的两条线刻划较深,劲利而流畅,但不甚严谨,有歧出现象,且与上下边缘并不平行,辨其痕迹,应为绳切。上部纹饰区刻一兽面纹,眼形为杏眼,由上下两道弧线对接而成,眼中有圆形瞳孔,管钻而成,直径不足0.2厘米,两眼之间为一阳起条形带,四角圆转;下部纹饰为一道以卷云纹为主体的伴以成组直线和弧线的阴线刻条形带,宽约0.2厘米左右,长度贯穿该组纹饰区,线条浅淡柔和,且较为顺畅(图3、图4)。

正是由于该琮式玉镯与良渚玉琮有着很大的相似之处,且同样也琢刻有与良渚兽面纹类似的纹饰,所以引起了与会专家学者们的关注。会下讨论期间多数专家学者一致认定该琮式玉镯应该是由一件完整的良渚玉琮切割改制而成,并确认这是石峁文化受良渚文化影响的一件有力证据。同时他们还确认这批玉器中的另外一件琮式玉镯也是由良渚文化玉镯改制而成的,这件玉镯的外侧面管钻有八个圆形眼状纹饰,浅淡而简洁,如果没有良渚文化兽面纹作为前导,我们是很难将它与兽面纹联系起来的(图5、图6、图7)。当然,这一观点只是与会专家学者们的一些会下讨论结果,目前并未见到成文公诸于世。但是本次与会的专家学者多数都是在三代之前玉器方面研究的文博专家,或者是史前考古发掘第一线的考古专家,自然对于这一观点的定性意义当是非同小可。追本溯源,学术界关于陕北出土玉器(包括延安芦山峁出土和征集的一批玉器)中某些器物来源于东方或东南方诸文化等相关观点早已做出了诸多的探讨,诸如日本的林巳奈夫、美国的巫鸿、台湾的邓淑萍、大陆的杨建芳等。其中邓淑萍先生在1998年撰写的《晋、陕出土东夷系玉器的启示》一文中,就将石峁出土的那件著名的侧面玉人头像(图8)归属到了东夷系玉器当中,在该文的“启示3”的结尾部分作者甚至认为“石峁玉神祖像,或也是石家河玉器中较晚的作品”。当然,对于上述观点的对与错并不在本文讨论的问题范围之内,笔者在此之所以将其引述出来,只是为了说明目前学术界已经存在的一种思想倾向,而笔者认为这种思想倾向可能是影响本次与会专家学者们对这件琮式玉镯本源轻下断言的根源所在。另外,通过正式发掘所得以及征集所得的石峁玉器中,大多器型薄而光洁,绝少有纹饰出现者,因此这件纹饰精美的琮式玉镯的出现,在没有标准器的参考之下,令平时治学严谨的专家学者们的思维偏向“外来改制”说,似乎也在情理之中。

本文接下来所要讨论的问题是该件琮式玉镯是否由良渚玉琮切削改制而成。首先从纹饰特征上来加以比较分析。从纹饰特征来看,该琮式玉镯的人面纹中似乎是鼻梁的横条带和两个圆形的眼睛组合和条形带中的卷云纹与直线、弧线形成的组合纹饰,与良渚文化的兽面纹及其内部填充纹饰确有几分相像之处(图9),但是如果仔细比较的话,它们之间还是具有显著的区别的,主要是在纹饰的组合方式上。在良渚文化的兽面纹中,在表现复杂眼睛时往往两眼之间有一条形带相连接(图10),在表现简单眼睛(所谓简单眼睛即只有眼眶和瞳孔两部分的简单线条组合或者只有一个圆形的眼珠)时往往略去两眼之间相连接的条形带,这就形成了只有上部两个分立的眼睛和眼睛下部条形嘴组合而成的一组简单的兽面纹(图11)。而石峁这件琮式玉镯的兽面纹在两只简单的眼睛之间,有一条并不相连的条形带,其下部却没有表示嘴的那道条形带(图12),这种组合方式笔者在大量的良渚文化出土玉器中目前还未发现一件。也许观察仔细者会问,该人面像下方之条形纹饰带不就是良渚兽面纹上的那张嘴吗?这个问题问得很好,但是不要忘记,它们两者之间还有一道用于分区的阴刻线存在,这在良渚文化兽面纹中是看不到的。因为在良渚文化中,眼睛、鼻子、嘴是组成兽面纹的三大要素,即使是最为简略的兽面纹,眼睛和嘴都是一个不可分割的整体,这在良渚文化中定是具有着神圣和固有且特定的文化意义在内。但是在这件石峁琮式玉镯上,这几大元素却被一分为二,姑且跳过它们之间的一道阴刻线不论,就从下部条形纹饰带贯穿整个纹饰单元以及它的装饰繁复和上部人面纹简洁单一的对比来看,很显然,上下两组纹饰已不再是个整体,而分裂为两个独立的个体,也就是说,在这组看似良渚文化兽面纹的图案中已不再具有良渚文化原有的文化内涵。进一步推断,我们也不应该将这组纹饰命名为兽面纹,或许我们应该将上部纹饰命名为人面纹,下部命名为条形纹饰带或卷云纹与直线、弧线组合条形带。这也是笔者在本文题目中称人面纹而不称兽面纹的原因,这方面相关的详细论述将在本文论述的最后一部分展开。由上述可知,该琮式玉镯上的纹饰打破了良渚文化兽面纹的固有组合形式,显然已不具备或偏离了良渚文化赋予兽面纹图案原有的文化内涵。诚然,该组纹饰并非出自良渚文化人群之手,充其量是受到了以往良渚文化的影响而已。关于受到良渚文化的影响方面,则是肯定的,因为这里的人面纹布局还是具备良渚文化兽面纹的某些因素在内的,尤其是那道条形纹饰带中的卷云纹和直线、弧线的组合,显然受到了良渚文化的影响,只是良渚文化往往将这些纹饰作为主体图案的填充部分来处理,而在这里却形成了独立的纹饰个体,且更加圆转、顺畅。

其次从工艺特征上来加以比较分析。良渚文化玉器在线条的琢制上是有着极其显著的个性特征的,“细曲线纹是由短而细的线条错落连接而成,其直线纹是由笔直的阴线构成。”①“良渚玉器的弧线是由短而细的线条错落连接的。——在放大镜下观察,可以明显地体会,不仅是弧线,就是直线也是断断续续地连接,整个线条并不划一整齐,如能正确地判断这种如松如紧、如断如连的线条,那就基本上掌握了良渚玉器的加工工艺了。”②许多专家学者对此已作出了颇为详尽的论述。除此而外,良渚玉器的卷云纹往往圆中见方(图13)。而本件琮式玉镯上的弧线和卷云纹却较为圆转而流畅,短而细的线条错落连接现象在这里几乎不见,且卷云纹不见方折迹象(图14)。再者,“良渚文化玉器的圆,加工方式有两种:一是直接用管钻钻圆;二是用弧线连接。”③“一般来说,比较小的圆往往用弧线连接工艺制成,而稍大的圆则用管钻工艺钻成。”④出现这种现象的原因可能是在当时较小的管形工具在自然界难以找到或难以制造出来。而石峁这件琮式玉镯上人面纹眼睛中的瞳孔却是用管钻技法钻出来的,圆形极其规整,孔径则不足0.2厘米,这在良渚文化玉器的圆形纹饰中是绝难找到的,相对而言,这无疑是一个工艺技术上的巨大进步。由此可见,从工艺特征角度出发,该琮式玉镯也不可能是由良渚文化玉器改制而来的。

最后让我们再来探讨一下有关人面像的问题。前文提到,笔者将该琮式玉镯上的纹饰命名为人面纹而非兽面纹,是考虑到石峁遗址中曾出土过一批石雕人像。从现有的十几件实物观察,石峁遗址的石雕人像多数形体较小,利用原石结构缘形琢磨,略近大意,很少精雕细琢,材质为当地极易风化的砂岩,其面目特征大多刻划简括,纯朴而自然。与良渚文化所谓的兽面纹相比,多了几份人性而却少了几份神性。也就是说良渚文化所谓的兽面纹带有人兽结合的成分,且纹饰发展水平较高,而石峁人面纹并无兽的特征,纹饰发展水平也相对简朴。到目前为止,石峁遗址中尚未发现人兽交融的相关纹饰或雕刻作品,其所表现的都是单纯的人的形象。正如罗宏才先生研究认为,石峁石雕人像“察其文化属性,虽与河套地区内蒙、陕西、山西结合部有密切关系,但更多地却表现出一种集群式聚集、个性浓郁的地域性特质。”⑤这一分析从侧面反映出,石峁人群在人像雕凿和与人像相关的信仰方面已形成了一套比较成熟的相对独立的体系。因此,笔者认为这件琮式玉镯上的人面纹虽然采用了良渚文化兽面纹的某些构成因素,但在布局上却打破了原有的规律,去除了原有的兽的特征,延续了其石雕人像的简约风格,重点突出了人面的双眼,体现了石峁人像雕凿和崇拜的本质。

综上所述,本文的这件琮式玉镯无论从纹饰特征还是从工艺特征上来看,其与良渚文化玉琮之间都存在着较大的差异,因此该琮式玉镯并非由良渚文化玉琮切削改制而成。观其特征,该琮式玉镯应该完全由石峁人群制造产生,但同时又间接地受到了良渚文化玉器造型及装饰的某些影响。(责编:辛友)

注释:

①杨伯达《传世古玉的辨伪的科学方法》【M】.紫禁城出版社,1998年。

②陈莺、陈逸民《良渚玉器的工艺特征(上)》【J】《文物鉴定与鉴赏》2011-08。

③同上。

④同上。

⑤罗宏才《陕西神木石峁遗址石雕像群组的调查与研究》,载于罗宏才主编《西部美术考古丛书-从中亚到长安》【M】.上海大学出版社,2011年。

——石峁遗址