张旭:海上明月共潮生

王宏

中国文化到了唐朝繁花似锦,书法艺术到了唐朝也成为无法逾越的高峰。从初唐的欧阳询开始,到后来的张旭、怀素、颜真卿、柳公权,无一不是宗师级的人物。尤其是进入盛唐,书法进入全盛时期,张旭以狂草鸣响华茂之音,此时的书风激越,书法家也多恢弘之士,张旭是绝对的领军人物,要知道,这个贵族公子的出现扰乱了书坛,他开创了狂草书体,为当朝后世的书法史上留下了不可替代的风流源头。

张旭有很好的出身,有很高的才华,据史载他的性情有些奇逸,但肯定不是纨绔子弟。开元年间他与贺知章、包融以及写《春江花月夜》的张若虚以诗文并称天下,时称“吴中四士”。唐朝是诗歌的朝代,也是书法的朝代,“吴中四士”都善书,我们从小就背诵着贺知章的“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”,我们也知道贺知章对李白的知遇之恩,但是少有人知贺知章以草书驰名开元、天宝年间,当时人们把他比作王献之。张旭的草书更是风靡一时,之后风流千古。很奇怪的是,这样的人物,关于他的传说甚至记载都不多,唐朝名家辈出,张旭一定是值得浓墨重彩涂抹的一位。当时,他必然是明星,有“酒中八仙”的豪情纵饮,有著名诗人李颀为他写的《赠张旭》,又有高适为他写的《醉后赠张九旭》,有杜甫为他写的《示张旭草书图》,还有诗僧皎然为他写的《张伯高草书歌》,后世的崇拜者还有韩愈这样的大家在《送高闲上人序》中不吝赞美之情,难掩艳羡之心。我们通过这些大腕们生动丰富的描述可以想像张旭的风采。

很多人都把张旭称为“张颠”,并说他嗜酒,非要酒醉才有大草,才能和他的狂草融为一体不可,世人皆以为写狂草的人就是狂人,或者只有狂人才能写得出狂草。大唐是个热烈奔放的年代,人们崇尚张扬可爱的个性,所以大家乐意把张旭叙述成一个传奇。于是张旭的形象渐渐地就已经身不由己了。尤其是唐文宗李昂将他的草书、李白的诗和裴旻的剑以大唐诏书的形式合称“三绝”!三个人中,张旭的家世显赫;李白是诗仙,是酒仙,是侠士,是古惑仔;裴旻是剑客,是勇士,是江湖奇人,据说还教李白剑术,还只有在大唐这样开放的朝代,这样的江湖人士才能有只言片字流传下来。三个人在一起成为一个时代的传奇,他们身怀绝技,但是传奇由他们的粉丝书写,粉丝们用自己理想的形式来想象着心中的偶像,这也无可厚非。“三绝”对此都是一笑置之,张旭偶尔也就是找贺知章诉诉苦,其实真正的酒鬼是贺知章,经常喝醉了倒地就睡,杜甫说他“眼花落井水底眠”也不全是夸张。其实张旭是一个儒雅而且好脾气的人,不颠不狂,痴迷于书法,不喜欢因循守旧,他喜欢张芝,喜欢王献之,有时候他觉得自己和张芝也许就是前世今生的转化,他的草书也是从汉从晋入手的,他只是没有王羲之那么平和蕴藉。草书的发展一直不温不火,到了智永还在小心翼翼,生怕得罪了前朝的祖宗,到了张旭就不一样了,他大步流星地将草书拉进了一个新的时代,张扬、热烈,骄纵逸横。大唐的开明开放也为他提供了良好的土壤,初唐以来一直以王羲之为宗、张旭的狂草掀起的不是涟漪,而是阵阵波涛,对此张旭淡淡地说:“书以自然妙者为上,妙在执笔,令其圆润,不要拘束。”此时的张旭,已经是当朝无可争议的书法大家,于是他的“自然”就和狂草和他的性格被众人紧密地联系起来了。嗜酒、癫狂的形象也就不足为怪了,再加上人们一开始就将他和贺知章、包融、张若虚扎在一堆,杜甫干脆把他列入“酒中八仙”,后来文宗皇帝又把他和李白、裴旻绑在一起,全是一帮酒鬼,张旭和酒的渊源也太深了,仿佛他是用酒来化墨似的。

他的这个委屈,我懂的。因为我也写草书,但是我不喜欢酒,我也并不需要酒作我的催化剂,我没日没夜地折腾这些文字是因为我喜欢,我爱它们,我心灵很容易就和它们相通,然后用不同的表现形式来表达自己的感情。看过张旭的小楷就知道张旭身上带有的晋人气息,他的小楷悠远精妙,后来的颜真卿、宋朝的苏轼都推崇不已。

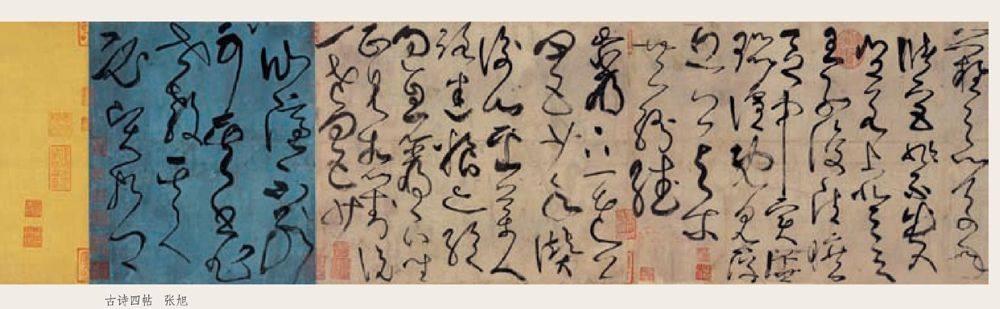

好在,虽然都说张旭好酒,但是传闻中的张旭玉树临风、仙风道骨,是个不折不扣的“潇洒哥”。杜甫写他“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟”;李颀写他:“张公性嗜酒,豁达无所营,皓首穷草隶,时称太湖精,……瞪目视霄汉,不知醉与醒……”;高适说他:“白发老闲事,青云在目前,床前一壶酒,能更几回眠”。这些,都可以接受,张旭也就不去争辩了,更何况后来李林甫专权,朝廷内斗,贺知章故作放纵,入道回乡,张旭更以酒为名,避祸远害。但是后来的欧阳修、宋祁等人所编的《新唐书》说张旭:“嗜酒,每大醉,呼叫狂走,乃下笔,或以头濡墨而书,既醒自视,以为神,不可复得,时呼张颠。”我认为这是在人云亦云上面的夸张。韩愈说张旭:“善草书,不治他技。……故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。”也有不实,“吴中四士”又不是以书法选出来的,而是以诗名,怎说他“不治他技”呢?而且张旭官还做得很好,但是“变动犹鬼神,不可端倪”这个却说到我的心里去了,草书是感情的心电图,张旭醉的根本不是酒,而是醉在墨迹之间,我每一次看见《古诗四帖》《肚痛帖》,我就感觉到,醉的是我,不是张旭。我尤其喜欢《肚痛帖》,一气呵成,顿挫使转,刚柔相济,千变万化,简直就是神出鬼没,不可方物。

是的,我以我最深的感触,为张旭的“颠”正名,张长史始终是一个智慧而清醒的人,没有智慧,没有清醒,怎么可能开创一个草书的时代,将书法在1000多年前就引向纯艺术化?张芝开创了一个时代,他也许想到了在他身后的张旭将线条铺张到了极致,然后和怀素一起,登上了草书的巅峰,这个时代,再也没有被超越。