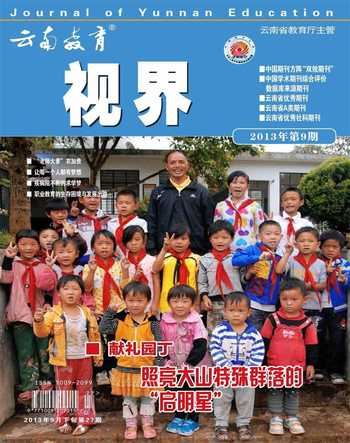

照亮大山特殊群落的“启明星”

杨云慧

编者按:9月的天空清澈深邃,9月的校园情意绵绵。每年的这个时候,我们就会心校园、情寄讲台,敬慕与感念哪些让年轻的梦想有了翅膀的人们。在教师节来临之际,本刊特推出专栏“献礼园丁”,为您讲述山村教师平凡但却感人至深的故事。

“他是我的老师,我大儿子9岁了,现在又在他教的三年级读书。小儿子马上也要上一年级了。”董向国,广南县莲城镇落松地的村民小组长。

董向国所指的他,是一位中等身材,黑黑瘦瘦,脸上时常挂着憨厚笑容的中年男子。他是这个村子里占地面积6亩,连上学前班,有三个年级、21名学生学校唯一的老师,他,叫农加贵。27年了,他就没有离开过这所学校。

农加贵迄今没有获得过较高的荣誉,最高的荣誉是两次获得广南县先进教育工作者。但当地的干部群众,甚至县委书记提起他,都是连连称赞。

广南,有一个曾经很不平常的村子

他所在学校的村子叫“落松地”,听似一个极为平常的地名。但了解这里的人们知道,这平常的地名其实曾经很不平常。

上世纪五十年代,56户人家180余口人,先后从广南县的各个村寨背井离乡迁移到了这里。这是一个被大山紧紧环抱的小山冲,当时,仅有一条羊肠小道通向外界,但进来后的人都不允许出去。在离村子6公里的村口,有一所当地人称的“医院”,实际上是皮肤防疫站。医院里的6名医生就专为这个村子服务,同时也守在这里不让人们进出。原来,迁移到这里居住的家家户户都有人患有令人毛骨悚然的疾病——麻风病!这些可怜的人们,他们大多是被村里赶出来的,有的甚至是被亲人遗弃,也有的是不愿意影响别人自己悄然离开了家园。面对肆虐的病魔,1957年,当时的广南县人民政府就在莲城镇坝汪村建立麻风病集中医治点,也就是现在的落松地村。因为有麻风病人居住在这里,坝汪村地名渐渐被人们淡忘,“麻风村”却成了这里的地名。

“你再哭,再哭就把你送到麻风村。”当时,周边的群众对麻风病谈虎色变,常这样吓唬哭闹的孩子。有的甚至不愿提及“麻风”二字,而用“那边”来指代。类似的话,农加贵小时候也常听大人们说起。

就这样一个地方,27年前,年仅20岁的农加贵却成了这个村子学校唯一的老师。

“怕过吗?”“怕啊!”第一次见到麻风病人的农加贵依然记得清清楚楚,有的是膝盖以下都被可怕的病毒吞噬,仿佛在跪着走路。有的鼻子完全塌了,只剩两个黑黑的鼻洞。这样的情景,令当时的农加贵只想掉头就跑。但他最终没有跑,反而坚持了27年。按广南县最新的教育发展规划,这个教学点短时期内也还不可能撤销,到现在,依然还难派新教师去接替农加贵,这意味着农加贵还要在这里坚守,或许付出的将是他一生最好的时光。

“我不觉得苦,也不觉得累。如果上级还要我在这里,我就会一直干下去!”这是农加贵对记者多次说的话。说这话时,他没有夸张的表情和语气,但能感到这话来自他心里。

那么,是什么让农加贵留在了这里27年,又是什么让农加贵还想在这里坚守下去?

一个偶然,他走上了从教之路

农加贵1966年出生在离现在工作学校8公里远的一个叫那秧村的壮族农家。由于家庭贫困,读到高二时不得不辍学在家。在家那段日子,读过书,脑子又灵活的他,看什么好赚钱就干什么。当时文山许多地方大量种植三七,需要竹子搭三七棚。他就到处收购竹子,然后找车拉去卖,每次能赚到200元左右。八十年代中期,那可是不菲的收入了。

在下坝小学当代课教师的叔叔有一天找到他说,尽管你一次挣钱不少,但不是长久之计,还是去当老师吧。先当代课的,将来一定有机会转成公办教师,那样稳定。农加贵赞同叔叔的意见。但当叔叔说麻风村现在要办学校,建议他去时,他简直吓呆了,连连说:“不去不去!”两个哥哥也坚决地说:“不行!绝不能去麻风村,我们绝不同意!”父母也说,你可要想清楚,别为了这点钱毁了前途,将来还有谁愿意嫁给你。家人的话和自己内心的恐惧对叔叔的这个建议当时已经基本否定。但叔叔临走说的话还是让他陷入了沉思。叔叔说,没那么可怕,不行我先带你去看看。

麻风病集中医治点初建时有56户180余口人,其中麻风病患者80余人。一个家庭往往一人得病就举家迁到了集中医治点生活。随着时间的推移,村里的孩子逐渐长大,就学成了这个特殊村落居民最大的困难。为自己村的孩子办一所学校成了村民最大的愿望,1986年,他们与专门为他们提供治疗的设在村口的医院商量,想把建在医院与村民集中区中间的“中间区”房屋隔出一半来,做孩子们的教室。医院不仅同意了这个想法还很支持。这个“中间区”其实是医院每隔一段时间将药品送到这里,村里又派人到这里来取药的地方。医生和病人是不直接接触的。

教室有了,但老师上哪儿找呢?得到消息的叔叔将这一信息告诉了农加贵,大约过了半个月时间,想了又想的农加贵还是随着叔叔来到了麻风村村口的医院,这里离麻风村村民聚居的地方还有6公里左右。走出了这一步,或许,当时年轻的农加贵还是有几分好奇。

医生们做开了农加贵的工作,说小孩子是没有病的,况且他们是到中间区来上课,没有什么问题,你就试一下吧!

农加贵终于答应试一下,来到了中间区。那一天,8个家长带着12个孩子来了,大的十一、二岁,小的五、六岁,他们都只是远远地站着,看着他。但看到被病魔侵蚀得躯体严重畸型的家长,农加贵差点逃开。

回到医院,医生和叔叔还是不停地做农加贵的工作,他最后答应试试。1986年9月3日,这个日子农加贵记得牢牢的。他走进了教室,这是一间土坯建起来的屋子,从中间一剖为二,一间还是医院用来放药品,另一间就是教室。可教室不像个教室的样子,只有几张七长八短学生从家里抬来的桌凳,一块用墨水染黑的1米多长的黑板,学生既没有课本也没有书。医生们又给他出招了,你叔叔是老师,你去他那儿找一些旧课本、旧书来给孩子们用。他去找了,可只找到一年级的两本课本,二年级的也是两三本,课根本不知道从何教起。没办法,他只有教孩子们拼拼音和记100以内的数字。

“这个时候还怕吗?”“怕!我不敢和孩子们接触。比如孩子们写字握笔方法不对,我只有自己比划着教会大孩子应该这样这样,然后由大孩子再去教小一点的孩子。”

“这种恐惧持续了多长时间?”“大约两个来月,后来适应一点了。但我并不安心,都还是想着离开。”

“后来为什么留下了呢?”“村民对我太好了,孩子们也太听话了,他们都太需要我了!”农加贵连着说了几个“了”。

这所学校开办之初还并没有上报教育行政部门,他这个代课教师是村民请的,第一个月,村民就家家户户凑点钱,一共凑出了35元钱作为给他的工资,然后把钱放在蒸锅里蒸了消毒后请医生转交给他。

10月,村里群众联名向当时的县文教局提出办村小的申请得到批准,这所学校的代课教师工资每月由政府给19元。为了让农加贵留在村里教书,村民还是自发集资,每月额外补助给他30元,这样一直持续到1992年他转成公办教师。除此之外,村里又给他划拨了两亩田地,由村民帮着栽种和收割,还帮他饲养鸡鸭改善生活。村民对他的好深深地感动着他,一直不安的心渐渐稳定了下来,并要求自己,尽全部能力,教好学生,回报村民。

艰难中,学校在一点一点发生着变化

第二个学期,学校从破旧的“中间区”搬到了村口相对好一点的“医院”。学生每天从6公里外的家来到学校读书,不管风吹日晒,都准点出现在教室。农加贵说,27年了,从没有一个孩子无故迟到或早退,更没有辍学,除非生病了。每天他们从家里带来冷饭当做午餐,从不抱怨。农加贵还好,他就和几名医生一起烧火做饭。农加贵说,即便这样苦,但家长们都还是要把孩子送来读书,因为他们希望健康的孩子们能走出这座令人窒息的大山,融入到正常的生活中去。

三年后,孩子们面临要转到村外学习。但当时周边群众对“麻风病”认知有限,坚决不同意那里的孩子转到本地学校学习。看着孩子们脸上的泪痕,看着村民们沮丧的神情,农加贵的心里也异常沉重。难道这些孩子从此就要失去学习的机会?新的一年级又招进来了,但看到哥哥姐姐们从此不能再读书,从此就要回到村里挖田种地,学习的积极性也没有了。多少夜的辗转反侧,农加贵最终做出决定,自己来教这些孩子,把他们教到六年级。当他把这个想法和村民小组长说时,小组长是又惊又喜:“农老师,这样你忙得过来吗?”“我会累点,但我能做到!”为了这些无辜且可怜的孩子们,农加贵决心已定。

从此,农加贵开始了一年级和四年级两个班的复式教学。先安排高年级的孩子预习或是做作业,再开始教低年级的孩子们;低年级孩子在开始复习时,又去为高年级的孩子上课。在这种循环的复式教学中,农加贵也摸索出一套适合这些学生的教学方法,不断地注入启发式的教学方法。中心学校校长黄座富说,农加贵的教学方法得到了专家的肯定,和近年来倡导的新课改理念非常接近。农加贵外出办事,孩子们就能在教室自主学习。

“你在这所学校教书,有过被人歧视的时候吗?”“有!每学期开学时,中心校都要集中学习。有认识我的老师就会躲我远一些。在讨论时,我发表意见,就会有鄙视的眼光投来。好像在说,你一个只能教麻风村的老师会有什么水平。”说这话时,农加贵的表情也是淡淡的。

1992年,首届学生毕业了,要参加县里组织的毕业考试,有望升入到县城初中学习。但当初孩子们被拒之校门外的阴云依然笼罩在大家的心头。他提议说,改个村名吧,填写资料时不要填麻风村了。村民一致同意,但起个什么名字呢?一位村民想到自己家栽种的花生,也叫落花生,这个村子四周满山遍野的又是松树,将两种植物的名称各取一个字,“就叫落松地吧!”这个让人谈虎色变的村子从此有了自己真正的名字。

“我那天去看学生的毕业考试成绩,不敢说自己就是这所学校的老师,怕别人知道就是麻风村,而是说来看另一所学校的成绩,顺便给‘落松地的学生看一下,说是别人托他的。”中学的老师没有怀疑,也可能还不知道“落松地”是怎么回事。令他高兴的是10名学生成绩优异,全部都被录取了。

接着,他带着孩子们上县皮肤防疫站去做了体检,然后将学生健康资料送县文教局存档,以免将来发生其他意外。文教局也对这10个孩子的情况加以保密。

说到送孩子们去县五中上学的情景,农加贵眼睛湿润了。他把孩子们送到学校,然后帮他们把吃的住的安顿好,然后准备回家。可这10个孩子一步不离的紧紧跟着他,看着他,什么也不说,眼神中充满了不安。这些长期与世隔绝并被歧视的孩子,离开了父母,又要离开老师,他们从此将不再有所依靠,对未来的学习生活,他们更多的是恐慌啊!

也就在这一年,落松地村的警戒线拆除,医生也撤离,宣告当地麻风病的历史已经结束。外界对这个村的看法也在一点点发生着变化。

也就在这一年,学校迁进了村子,终于结束了颠沛流离的历史。要建新学校了,老百姓高兴得跟过节似的,主动集资4000多元钱,投工投劳500多人次,用一个月时间建起了两间土木结构的教室,平整了一块水泥篮球场,砌起了围墙,添置教学设施。莲城镇落松地小学就此正式挂牌!这之后,几经建设,现在已成为花园式的校园。当年建校时种下的缅桂、紫薇、雪松都已成材,从山间流经校园的溪水还有鱼儿畅游。

也就在这一年,农加贵从一名代课教师变成了公办教师,当年叔叔的话变成了现实。

时光荏苒,他与村民与学生的情感在不断加深

27年的风雨同舟,农加贵与村民结下了唇齿相依的感情,从当初的怀疑担心到熟悉了解,直至现在的信任依赖,这样的变化非一日之功,这取决于农加贵坚持不懈的信念,真诚与朴实,热情与豁达。

1991年,农加贵娶了附近村子的一位壮族姑娘。他说,媳妇没有文化,都听他的。“她嫁给你没有担心吗?”“她看我那么些年在这里都没事也就不担心了。”他们后来有两个孩子,大儿子今年18岁,刚参加了高考,高考分数上了一本线,正在等录取通知,小女儿12岁,在老家读着5年级。

大儿子到上学年龄时,农加贵将孩子接到落松地来读书。“大人在这里了,把孩子也接来,不担心吗?”“不担心。我主要考虑这样对他教育有帮助。”

农加贵的这些做法感动着落松地的村民,同时也在消除周边村子群众的成见。到现在,这个村村民一直都有上级的补助,公粮还不用上缴,再加上村民们勤劳,生活水平都要比外面许多村子老百姓的好。在灾年,周边的村民也会悄悄到这个村里借点粮食度饥荒,粮食吃后也没有被传染,慢慢的隔阂在消除。

学校搬到村子里后,农加贵更是被村民当成座上宾,这家请那家请,他也没有任何忌讳,和村民和学生的感情就更深了。

农加贵是这个村子学历最高的人了,村民要读个信写个信,或是村里要发一个通知,还有农用机械使用说明书看不明白什么的都会找他帮忙。他平时也没有其他爱好,就爱摆弄一些电器。慢慢的他学会了维修技术,村民的电视机坏了,收音机不会响了,就都抱着来找他。这个时候,农加贵从不因工作忙碌而推辞,一有时间就抓紧帮忙修理,需要配个零件,也是他掏钱购买。慢慢的,维修范围扩展到各式各样的农用机械,开山钻眼的工程机械,新式的高科技家电,他边修边学,不断提高电器维修技能。有的村民还受疫情的限制,不便外出。购买家用电器、生活用品、农用物资也全部依赖上了他。一到休息天,他又变成了采购员。2002年,村里修路,农加贵又成了工兵员,钻炮眼、放炸药都成了他的事,但学生不能耽误,他就马不停蹄地在学校和工地两边跑。也就在这一年,村里开办起成技校,他教村民一些种养殖实用技术,原定每周只上两晚,可村民的学习热情高涨,要求增加到四晚。他又毫不犹豫地答应了。可这一答应,他的工作就更忙了,白天教两个复式班,晚上给成人上文化技术课。

“国家营养改善计划”实施后,县里考虑落松地村的特殊情况,除了给21个学生每人每天3元钱的营养补助,还特批了10个寄宿生生活补助。随着这项工作的开展,农家贵又成了火头军。每天早上7点他要为21个学生做早餐,面条或是米线,早餐还保证有一点肉或一个鸡蛋。11点下课后,他就带着几个年龄大的学生赶紧生火做饭,每餐两菜一汤,每周能吃上两到三次肉。

“累吗?”“习惯了,不觉得啊!”农加贵总是这样回答类似的提问。

一到周末,农加贵就开着自己花3万多元钱买的带货兜的微型车,采购齐一周所需的食品蔬菜拉回学校,该放冰箱的放冰箱冷藏冰冻,该上架存放的上架存放。

“补助的经费不够21个学生在校吃两顿吧!家长还要交多少钱?”“一分钱都不用交了。”他这样回答。每个月他都精打细算的给学生安排伙食,安排得好的那个月,有一个星期就还能吃上三顿肉。

“我们想给这个学校安排一个勤杂人员,但因为工资低,年轻人不愿来,上了年纪的又做不了。”中心校校长黄座富正为这事儿苦恼。

“农老师,上我们家的地里摘,我们家的瓜长得好。”家里来了客人,农老师去村民的地里摘几个瓜,壮族妇女苗家全见状就迎了上来,笑眯眯招呼农加贵。他摘了几个佛手瓜后,苗家全硬拉着他到家里,在刚摘下的黄瓜里挑了一兜嫩的硬塞到农加贵手里。

苗家全的两个女儿都是农加贵的学生,20岁的大女儿已上广西打工,小女儿今年中考,“可能考得上广南一中呢!”苗家全高兴地说。

27年,这所学校共招收了9个教学班92名学生,已送走6届62名毕业生。现已有9人参加了工作,当中有教师、有医生、有公务员,还有企业老总。

“我教过的学生都太好了,时常与我联系。两年前父亲去世,有一个学生大老远赶回来看望我。”“工作上我真不觉得苦和累,只要上级需要,我还会在这里教下去。能有机会到外地参加培训那就更好了!”农加贵迄今到过最远的地方是昆明,但仅仅呆了一天。到外地参加培训和学习是农加贵唯一的愿望!