提高中国博士后国际化水平的思考

姚云

摘 要:博士后国际化水平与中国建设世界一流大学密切相关。当前中国博士后制度发展存在着外籍与留学博士占博士后招收总人数中比例太低、本土博士后出国机会少,以及研究成果国际化程度不够等问题。造成问题的原因是博士后国际化政策制定的战略性缺陷,资助经费缺乏吸引力和博士后制度国际化宣传不够。提高中国博士后国际化水平,需要增加国内博士后的派出、对外籍博士后实施差别性资助政策和加强博士后制度的国际交流。

关键词:博士后制度;国际化水平;外籍博士后;世界一流大学

中图分类号:G64921 文献标识码:A 文章编号:1671-1610(2013)02-0100-06

早在18世纪70年代美国的霍普金斯大学(Johns Hopkins University)最早资助博士后[1],开启了世界博士后制度的发展。“2008年,美国博士后规模达到89000人”[2],成为世界博士后第一大国。博士后改变了研究型大学师资结构,为吸引国际优秀人才和保持美国大学国际竞争力提供了基础[3]45,美国研究型大学近80%教师需有博士后经历[4]。中国博士后制度创立于1985年,到2009年年招收规模已超1万人,2010 年底出站博士后已达45528 人,成为仅次于美国的博士后规模的第二大国。博士后也逐渐成为我国研究型大学教师来源的主体之一。

师资质量往往决定了一个大学的办学水平,中国在建设世界一流大学的过程中,必须切实重视大学师资的学源结构。教师来源国际化已被证明是创建世界一流大学的重要指标,由于大量的博士后出站后在大学任教和从事科研,因此,中国博士后制度能否国际化,将在一定程度上影响到中国建设世界一流大学的进程与质量。

一、中国博士后国际化水平现状

判断博士后制度国际化水平的高低,通用的指标有四个方面:外籍博士后人数占博士后招收总人数的比例、留学回国做博士后占博士后招收总人数的比例、本国博士后出国合作研究的比例、博士后论文发表的国际化程度。目前,中国博士后国际化水平低的具体表现为:

(一)外籍博士后比例低

我国最早招收外籍博士后开始于1988年。当年,全国博士后管理委员会(以下简称“全国博管会”)《关于当前博士后工作若干问题的通知》(博管发字[1988]1号)规定,“为了促进国际间学术交流,提高我国实行博士后研究制度的地位,并扩大其影响,允许少数条件具备的建站单位在原批准的国家资助名额内招收少量外籍博士进站做博士后。”[5]77据统计[6],23年来我国累计招收外籍博士后927人,见表1。

表1能直观反映出,外籍博士后人数由最初1988年的4人发展到2011年的156人,基本呈现逐年上升的变化。但将招收的外籍博士后与当年全国博士后招收总数制作成图1就不难发现,1988年试行招收的当年为外籍博士后招收比例历史高点,也不到2%。最低的1997年仅为千分之二,其后虽有所回升,但一直未能达到历史高点。

美国科学荣誉学会于2003-2005年对全美7966个博士后所做问卷统计,美国博士后中的54%和6%的分别为临时居住和能永久居住的非本国公民,40%为美国公民[7],也即在美国博士后中,外籍博士后的比例达到60%。另有数据显示,“美国从事生命科学研究的外籍博士后由20世纪80年代初的3200名增加到2001年的17000名,与此同时,从事物理和工程学科的外籍博士后从2200名和700名分别增加到4200名和2200名”[8]。相对于我国博士后招收,外籍博士后所占比例不到2%,国际化程度严重不足明显。

(二)留学博士回国做博士后比例偏低

博士后制度创立的初衷就是为了吸引留学博士回国。1985年国家科委《关于建立博士后科研流动站若干问题的通知》中指出,“为使留学毕业博士尽早回国工作,各建站单位在招收博士后研究人员时,应当优先吸收留学毕业博士生”,“凡未被批准建站的单位,如果有两名以上国外留学获得博士学位者愿到该单位作博士后研究人员,可随时按申请办法向我委科技干部局申请建站”[9]。

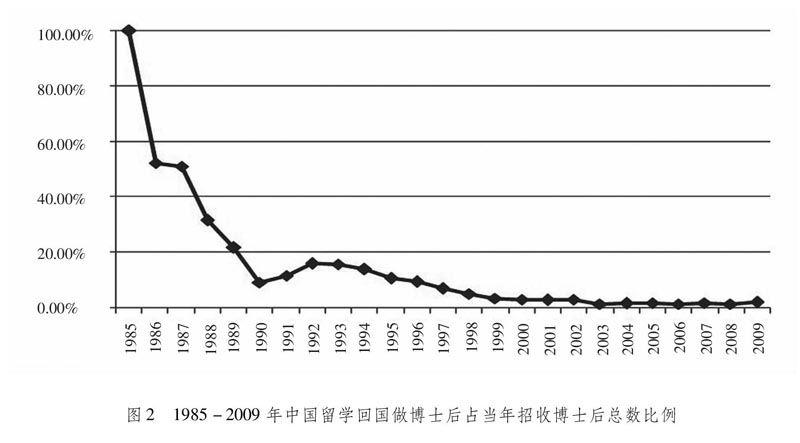

博士后制度创立的最初几年时间,博士后制度的确吸引了一批留学博士,1985-1987年留学博士回国做博士后占当年招收博士后总数都达到了50%以上。但随着我国市场经济改革的逐步深入,博士后制度的改革却未能跟上时代步伐,对海外留学博士的吸引力逐步减弱。从图2可知,1987年留学博士回国做博士后占当年招收博士后总数的比率几乎呈跳跃式下降,到1990年低到近10%后才在1991年有所反弹,但一直都未能达到20%。其后,国家对留学博士回国做博士后又加大了优惠措施,采取“内外”有别的措施诸如“博士后流动站招收留学博士不占招收单位指标”,“留学博士回国做博士后给予国家资助”等,但未能挽回颓势,2003-2009年的比例还是低到了3%以内。

(三)博士后出国培训机会少

博士后制度创立之年所招博士后几乎都有留学的国际化背景。为此,为使博士后早出成果,当时出台的有关政策鼓励他们在博士后期间呆在国外做研究。“博士后在站期间,不能申请到国外做博士后或进修。但根据需要,建站单位可安排他们出国参加国际学术会议或交流活动,也可以短期出国进行与博士后研究课题直接有关的合作研究或实验工作,期限一般不超过三个月”[10]。这一规定一直延续到现在,而没有根据我国招收博士后国际化背景变化而改变,继续规定“博士后人员在站期间,根据研究项目需要,经设站单位批准,可以到国外开展合作研究、参加国际学术会议或短期学术交流,时间一般不超过三个月。”[11]。

上述政策,确实对博士后国际化水平产生了较大的负面影响。当前,国家加大了对本科生、硕士生和博士生派出强度,但却限制博士后出国。事实上,博士后的出国学习与科研比本科生和研究生更为重要和迫切,更应该给他们提供机会,让他们早接触世界一流的科研条件与科研队伍。

(四)研究成果国际化程度不够

美国和中国分别为世界博士后规模的第一和第二大国。目前,美国在站博士后约9万人左右,中国在站博士后超过2万人。虽然美国大学对博士后出站评价没有统一要求,但美国博士后的科研成果国际化程度很高。以国际性的科学类综合期刊Science为例,“据2008年Science期刊统计,在发表论文的第一作者中,博士后高达43%”[12],博士后已经成为美国科研最富活力和创造力的团队。北京大学作为我国首批“985工程”高校,也是我国首批设立博士后科研流动站的大学之一,学术地位和影响力在国际上颇有影响。根据我国学者的调查制作的表2可知,北京大学博士后在1999-2002年间,国外论文发表数占所发论文总数没有达到50%的比例[13]。

二、中国博士后国际化水平不高的归因

分析中国博士后制度国际化程度不高的原因,是为了找到其问题所在,为对症下药出具相应的处方。

(一)政策制定的战略性缺陷

1988年我国开启招收外籍博士后时,全国博管会要求“全国招收外国籍博士后的人数控制在博士后总名额的5%以内”[5]77。贯彻这一要求的结果是限制招收外籍博士来华做博士后。如果说当时还受到改革开放意识不够,以及博士后国际化还不是问题的话,其后颁布的博士后事业发展规划中也没有对比引起足够的重视。

从“九五”开始,我国对博士后制度发展有了国家层面的专门规划。但从“九五”到“十二五”的博士后事业发展规划内容来看,虽然大都提及博士后制度要逐步与国际接轨,搞好博士后的国际交流,但是对如何拓展中国博士后的国际活动空间、吸引外籍博士和留学博士来做博士后等,却没有像规划中的其他“工程”一样赋予具体措施,政策制定缺陷是显而易见的。

(二)资助经费缺乏吸引力

我国现在对博士后的资助除了提供住房外,主要是每年5万元人民币资助。这笔经费,显然对欧美等国博士来做博士后缺乏吸引力。可以设想,他们往返中国仅机票就会花去1万多人民币,余下的经费难以支持他们的生活费、保险费、部分科研费等。

虽然有学者研究认为,美国博士后所获得的资助也不高,每月也只有3千到4千美元,博士后被称为“廉价劳动力”,据估算,“当前美国博士后第一年的年收入差不多为37000美元”[14],待遇甚至低于刚获得学士学位或硕士学位的技术人员[3]89。但是,对美国公民而言,具有博士后经历对他们在研究型大学谋求教职占有明显优势,他们愿意“忍辱负重”。而对非美国公民而言,他们中较多的希望拿到绿卡,留在美国继续从事科学研究,更何况每月3千到4千美元也可能远远高于他们在自己国家做博士后的收入。

中国通过30多年的改革开放,已发展成为世界第二大经济体,经济实力已今非昔比,政府必须要有中华民族复兴的强国意识和行为,拿出更多的经费来吸引国内外优秀博士来做博士后,从而为中国的科技发展和社会发展做出贡献。

(三)国际化宣传不够

中国博士后制度具有“政府主导”和“政府统一规划、指导与管理”两个重要特点[15],体现出它与西方博士后制度管理的区别,我国需要利用其特点加强世界范围内的宣传,充分利用官方宣传渠道所具有的权威性和可信度来扩大中国博士后制度的国际化影响。

但是,我国对博士后的国际化宣传工作还远远不够。如以中国博士后的官方网站平台来看,它的英文页面较汉语页面的容量大打折扣,甚至很多时候没有英文页面。英语作为世界最强势的语言,使用国家最多。中国博士后制度要走向国际,需要让更多的国家和个人了解中国博士后政策,至少要有英文页面全面和及时地宣传中国博士后发展以及最新政策。又如,我国近些年招收外籍博士后最多的地区为非洲,最多的国家为韩国,分析其原因会知道,它们的背后受益于“中非科技伙伴计划”等政府援助项目的推动,而非国际化的主动宣传结果。一旦类似项目结束或停止,招收外籍博士后或博士后的国家交流将会受到很大影响。为此,加强博士后国际化的宣传势在必行。

三、提高中国博士后国际化的措施

中国博士后国际化的改革,需要从根本上加强国际交流,从而为博士后研究成果国际化创造条件,提高博士后国际化水平。

(一)提升博士后派出比例

博士后制度国际化,很重要的一条就是利用政策或创造条件让本土博士后出国研究与交流,让他们在世界一流的科研环境中开展科学前沿的研究。李政道先生指出[16]:

到国外从事“博士后”工作,是加速培养人才的一条重要途径,是国内“博士后”制度的补充。建议应当鼓励青年博士向国外第一流学院竞争“博士后”的职位,从国外回来的青年博士,在国内工作一年后,建议可允许再次到国外作“博士后”,以保持与科学前沿的接触。

根据国家留学基金管理委员会的规划,2012年我国计划以国家留学基金资助方式在全国选拔各类留学人员16万人,其中包括国家建设高水平大学公派研究生项目的6000名[17]。6000名的研究生公派人数占到这些大学博士研究生总数的10%左右。显然,国家对博士研究生培养的国际化支持力度是非常强的。与此同时,许多大学也响应政府号召,推出了本校鼓励学生出国学习的激励措施。如《北京师范大学研究生院博士研究生创新能力提升计划》要求,每年选派约40名博士研究生赴国外进行短期访学,学校提供往返国际旅费和规定访学期间的1/2~2/3生活费,而国外生活费参照国家留学基金委资助标准执行[18]。据推算,政府与大学推出政策将会使这些大学有10%的研究生派出。

然而,博士后的公派政策相形见绌,力度较小。虽然国家留学基金管理委员会2012年的派出计划中也包括了博士后,但将它放在访问学者中,而且名额总共才2000名[17]。特别是受到博士后出国政策本身的战略性缺失,博士后在访问学者中缺乏竞争力。鉴于此,全国博管会应抓住机遇,主动与国家留学基金委等有关机构合作,把博士后派出作为单独的项目来组织实施。同时,与大学合作制定博士后派出的具体方案。总之,国家留学基金管理委员会和招收博士后的大学,每年公派的博士后至少应不低于招收人数的15%比例,以切实行动提高中国博士后制度的国际化水平。

(二)对外籍博士后实施差别化资助

博士后差别性资助政策可借鉴正在实施的政府项目进行推广。2011年,我国实施的“香江学者计划”要求港方按月支付“计划”获资助人员的经费,每人24个月30万港币。内地支付“计划”获资助人员的经费,每人24个月30万元人民币,由全国博管会办公室和中国博士后科学基金会一次性拨付内地派出单位[19]。而在“中非科技伙伴计划”中的“接收非洲国家科研人员来华开展博士后研究”项目,其项目日常经费为14万元人民币/年/人。”[20]

差别性资助即对本国与外籍的博士后实施不同的资助政策,对外籍或香港的博士后资助分别为每人每年14或15万元,而与此同时,对本国博士后的资助为每人每年5万元。博士后差别化的资助政策形成一种制度,而不是一事一议的个案。

同时,在研究资助的方面也可进行差别化资助政策。按照当前中国博士后科学基金会的有关政策,基金的面上资助比例为当年进站人数的三分之一左右。对从事基础研究、原始性创新研究和公益性研究,以及中西部等艰苦边远地区博士后研究人员的资助给予适当倾斜。基于外籍博士后申请中国博士后科学基金在语言等方面不足的问题,也可以适当向他们倾斜,对他们的面上资助比例可由本土博士三分之一的提高到二分之一左右,从而吸引更多的外籍和留学博士能到中国做博士后。

(三)加强博士后制度的国际交流

博士后制度的国际交流,可以从三方面入手:一是继续加强和扩大各国政府间的博士后交流。除了继续做好韩国与非洲等国家和地区的政府间博士后交流外,全国博管会应做出方案,积极获得国务院同意实施有博士后制度的各国开展博士后交流,也可以利用中国政府与多个国家签订的友好年、教育年、文化年等合作友好项目,重点地与部分国家开展博士后交流。二是针对以美国为代表的没有设置博士后发展政府管理机构的国家,全国博管会可要求我国设置博士后科研流动站的大学加强与这类国家的大学合作,采取交换、合作培养等多种方式开展交流。三是全国博管会主动与国际上有关的博士后组织与协会联系,如全美博士后协会、洪堡基金会、加拿大国家科学研究理事会、瑞典研究与高等教育国际合作基金会和日本学术振兴会等有关协会和部门合作、交流,在适当的时候牵头成立“世界博士后协会”,加强中国博士后制度在世界博士后制度发展中的话语权。

现在,中国已经发展成为世界博士后大国,规模和影响力已达到一定水平,是必须采取措施提高博士后制度国际化水平的时候了。□

参考文献

[1]Zumeta, W. Extending the Educational Ladder: The Changing Quality and Value of Postdoctoral Study[M]. Lexington, Mass.: Lexington Books, 1985:1.

[2]姚锐. 中国博士后制度发展: 政策分析的视角[D]. 南京: 南京师范大学博士学位论文, 2012: 119.

[3]Committee on Science, Engineering, and Public Policy, National Academy of Science, National Academy of Engineering, Institute of Medicine. Enhancing the Postdoctoral Experience for Scientist and Engineers: A Guide for Postdoctoral Scholars, Advisers, Institutions, Funding Organizations and Disciplinary Societies[M]. Washington, DC: National Academies Press, 2000.

[4]Association of American Universities. Report and Recommendations: Committee on Postdoctoral Education[R]. Washington, DC: Association of American Universities, 1998:108.

[5]全国博士后管委会. 关于当前博士后工作若干问题的通知[G]//人事部中国博士后科学基金会办公室. 博士后工作文件资料汇编.1999.

[6]中国博士后科学基金会.博士后发展数据统计[EB/OL].博士后发展栏目. 中国博士后.(2012-03-20)[2012-08-20]. http://res.chinapostdoctor.org.cn/Program/623ebe76-9731-46b7-a94c-011187683367/623ebe76-9731-46b7-a94c-011187683367_0.html.

[7]范平花. 美国博士后制度研究[D]. 汕头:汕头大学硕士学位论文, 2006: 31.

[8]Moguerou, P. Doctoral and Postdoctoral Education in Science and Engineering: Europe in the international competition [J]. European Journal of Education, 2005, 40(4): 367-392.

[9]国家科委.关于建立博士后科研流动站若干问题的通知[G]//人力资源和社会保障部, 全国博士后管理委员会. 博士后工作文件资料汇编. 北京: 中国人事出版社, 2008:241-242.

[10]全国博士后管委会.关于进一步明确博士后研究人员身份等问题的通知[G]// 人力资源和社会保障部, 全国博士后管理委员会. 博士后工作文件资料汇编. 北京: 中国人事出版社, 2008:73.

[11]人事部, 全国博士后管委会.关于印发《博士后管理工作规定》的通知[G]//人力资源和社会保障部, 全国博士后管理委员会. 博士后工作文件资料汇编. 北京: 中国人事出版社, 2008:229.

[12]崔明秀, 等. 美国博士后科研训练体系与启示[J]. 农业科技管理,2009,5(10): 86.

[13]冯之越. 中国博士后制度沿革及其发展[M]. 北京: 经济科学出版社, 2003: 236-240.

[14]Castaeda, S. Who Cares About Postdocs? [J]. International Educator.2009,18(1):58-59.

[15]陶明报, 王修来. 中国博士后发展战略研究[M]. 北京: 中国人事出版社, 2010: 155.

[16]李政道. 关于如何安排“博士后”科技青年的一些建议[G]//人事部中国博士后科学基金会办公室. 博士后工作文件资料汇编.1999: 525.

[17]国家留学基金委.2012年国家留学基金资助出国留学人员选拔简章[EB/OL].申报指南及综合项目专栏. 国家留学网. (2011-11-01)[2012-08-20].http://www.csc.edu.cn/Chuguo/739b1b8c118441e5bb211c388563f7da.shtml.

[18]北京师范大学研究生院. 北京师范大学研究生院博士研究生创新能力提升计划[EB/OL]. “211”工程项目.学校创新人才培养计划文件.北京师范大学. (2010-12-23)[2012-08-20]. http://graduate.bnu.edu.cn/ReadNews.aspx?NewsId=101216053327.

[19]佚名. 关于开展2012年度“香江学者计划”申报工作的通知[EB/OL].新闻公告. 中国博士后. (2011-02-01)[2012-08-20]. http://www.chinapostdoctor.org.cn/V3/Program/Info_Show.aspx?InfoID=738afdc7-eaf8-4052-951f-052fa654082c.

[20]中国博士后管委会. 关于开展接收非洲科研人员来华开展博士后研究的通知[EB/OL]. 新闻公告. 中国博士后. (2011-01-20)[2012-08-20] http://www.chinapostdoctor.org.cn/V3/Program/Info_Show.aspx?InfoID=7887.

(责任编辑 庞青山)