论拉美新左翼政权崛起中的美国因素

成晓叶

(中共江苏省委党校/江苏省行政学院 科学社会主义教研部,江苏 南京210013)

“左翼”的概念由来已久。“左翼”和“右翼”作为政治术语在1789—1799 年法国大革命时期就被创造出来了,指的是三级会议上的座次安排:那些坐在左边的人基本上是激进革命的,包括支持建立一个共和的世俗政权[1];而坐在右边的人支持旧政权的传统体制。1815 年法国君主立宪复辟后,人们开始正式使用“左翼”这个术语。这个术语后来也被用在一些革命性的运动之中,比如社会主义、无政府主义和共产主义,还有一些诸如社会民主主义和社会自由主义的改革者运动等。左翼这一政治理念范畴涵盖了从中左翼到极左。中左翼概念阐述的是当前主流的政治理念,而极左概念对应的是那些相比之下更加激进的政治立场。中左翼的政党或组织通常包括社会民主党、社会自由党、进步党以及一些民主社会党、绿党(特别是生态社会主义者)。中左翼政党一般主张采取市场资源配置,这种资源配置一般是建立在重要的公共部门和繁荣的私人企业之上的混合经济。极左政治是左翼政治中程度最高的左翼。持极左政治观念的人寻求创造一种完全的或者是程度较高的社会平等且废除各种形式的社会等级制度,他们特别希望结束那种财富分配不平等的局面——尤其将资本主义作为社会不平等的源头;他们所要建立的社会是一种财富分配完全平等的社会,在这种社会里人人平等,没有人有特殊的政治权利或者过多的经济财产。[2]

许多学者认为拉美左翼的政党、运动和左翼领袖都有一个共同的立场:对平等的承诺;倾向于用国家来平衡市场的力量;笃信民众参与的重要性。例如康奈尔社会科学院主任肯尼斯·M·罗伯茨认为,拉美左翼致力于用国家力量或是民众的参与来缓和社会经济的不平等并且保护个人和团体,以免受市场不安全因素的影响。芝加哥大学政治学系副教授马修·R·克莱瑞将左翼定义为任何历史上共产主义和社会主义政党、民众社会运动、民粹主义者的社会组织,或其本身将反体系、革命性强和崇尚革新作为目标的政治力量。加拿大英属哥伦比亚大学政治学系教授麦克斯韦尔·A·卡梅伦认为,拉美左翼的政党、运动以及领导人都寻求通过不同的方式来改善拉美不平等的状况,增进社会凝聚力,这种方式有时是自下而上的民众运动,有时是领导人发起的自上而下的政策举措;无论是代表广泛多阶层的联盟还是应对来自特定社会阶级、部门和团体的需求,他们都主张以国家的力量弱化市场的力量;拉美左翼通常以民众参与的方式来推动国家和社会之间关系的转型。虽然一些左翼领袖忽视或并不重视民主,但仍以民众参与来代替两党制,其他拉美左翼在现行的宪法和法律体系下仍然坚持民主制,他们都致力于选举民主。[3]

关于拉美左翼崛起的原因,国内学者大部分观点较为一致,认为新自由主义的失败是拉美左翼崛起的最重要因素,国外学者观点各异。墨西哥前外长豪尔赫·卡斯塔涅达认为,拉美不平等的现实和民主制度的存在是拉美左翼崛起的原因。拉美地区的社会缺陷驱使拉美的选民将选票投给那些能够让他们变得不再贫穷的政党。拉丁美洲在1980 年代就已经是一个高度不均衡的地区了,然而民主化的浪潮赶走了军事独裁政权。[4](P179)美国德克萨斯大学奥斯汀分校从事拉丁美洲研究的库尔特·维兰德教授认为,拉美左翼政党崛起的环境在于新自由主义未能兑现提高人民的生活这一诺言,并且加剧了本身就恶化的就业问题。[5]伦敦政治经济学院从事拉美政治研究的高级讲师弗朗西斯科·潘尼扎认为,拉美左翼崛起主要有3 个原因。第一,民主政治条件下的政治变化情况。1980 年代和1990 年代,左翼政党的力量在军事独裁以及经济改革失败而失去民众支持的情况下受到削弱。同时,1980 年代的左翼政党如玻利维亚的民主人民联盟和秘鲁革新党执政时期的失误使得左翼政党信誉受损。但左翼政党这一时期所产生的危机还不是拉美左翼的政治终点,而民主的连续性有助于拉美左翼重新组织起来,也促进了拉美左翼自身的适应和改革。[4](P179)第二,一定程度上与右翼政党的弥合。毫无疑问,拉美左翼政党的崛起与1998—2002 年日益加剧的贫困有关。反对新自由主义似乎是所有拉美中左翼竞选人的论调,但力求成功登上拉美政治图谱的政治目标使得拉美左翼政党的纲领满足范围更广,以此来吸引更多的中间派选民而不是极左或极右的选民。[4](P182-184)第三,拉美左翼能够协调政治与体制之间的关系。虽然拉美的选举现在已经变得公平自由,但政治体制依然十分脆弱和不稳定。腐败以及缺乏透明度和可信度,使国家机构和政党的声誉下降,同时也让那些反对现行制度的候选者从中获利。拉美地区政治的局外者总是得到广泛的支持。1980年代后期和1990 年代末,阿根廷前总统梅内姆、秘鲁前总统藤森以及巴西前总统卡多佐还未步入拉美政治圈,而近10 来年,查韦斯、莫拉莱斯以及科雷亚则以反抗体制的左翼领袖赢得了选举。1990 年代初期至21 世纪初期反建制的选举人之间意识形态的差异也反映在竞选人所处的经济和政治环境当中,1990年代早期的候选人反对政治秩序却无法保证经济的稳定。而1990 年代和21 世纪初期的候选人均反抗以新自由主义为特征的政治体制。[4](P184-185)

尽管学界对拉美左翼政权崛起的因素各持己见,大部分论述拉美左翼政权崛起的学术著作几乎异口同声地从不同角度将新自由主义纳入其中。从表面上看,拉美左翼崛起源于新自由主义的失败、源于拉美左翼对新自由主义的批判、源于新自由主义带来的社会不公及就业率低迷等原因,但笔者认为,其本质原因是拉丁美洲“离美国太近、离上帝太远”的地缘政治特点以及美国强大的综合实力使得美国能够轻易地通过新自由主义中的市场开放来获取拉美丰富的自然资源和廉价的劳动力,当美国的新自由主义无法实现当初其给拉美民众许下的诺言时,拉美左翼政权才开始崭露头角。先是1998 年查韦斯成功成为拉美的左翼总统;随后,从2002 年巴西前总统卢拉的当选以及2006 年玻利维亚、厄瓜多尔、尼加拉瓜,2007 年阿根廷、危地马拉,2008 年萨尔瓦多、巴拉圭左翼政党纷纷成为执政党后,拉丁美洲开始呈现出政治图谱中代表左翼力量的粉红色。拉美与美国的地缘政治关系影响到了拉美左翼政权崛起的各个层面。在社会经济方面,引进美国新自由主义的失败促使拉美左翼政党从选举中脱颖而出;在政治体制方面,美国曾经极力推动的民主化进程为拉美左翼政党走向执政搭起了制度平台;在外交和内政方面,美国对中东、东南亚地区的关注以及对拉美右翼的忽略也成了拉美政坛出现左转的一个因素。自始至终,在拉美左翼政权崛起的过程中,美国因素绝对不能忽视,本文拟从三个层面探析拉美左翼政权崛起中的美国因素。

一、引入美国新自由主义的失败是拉美左翼政权崛起的经济社会条件

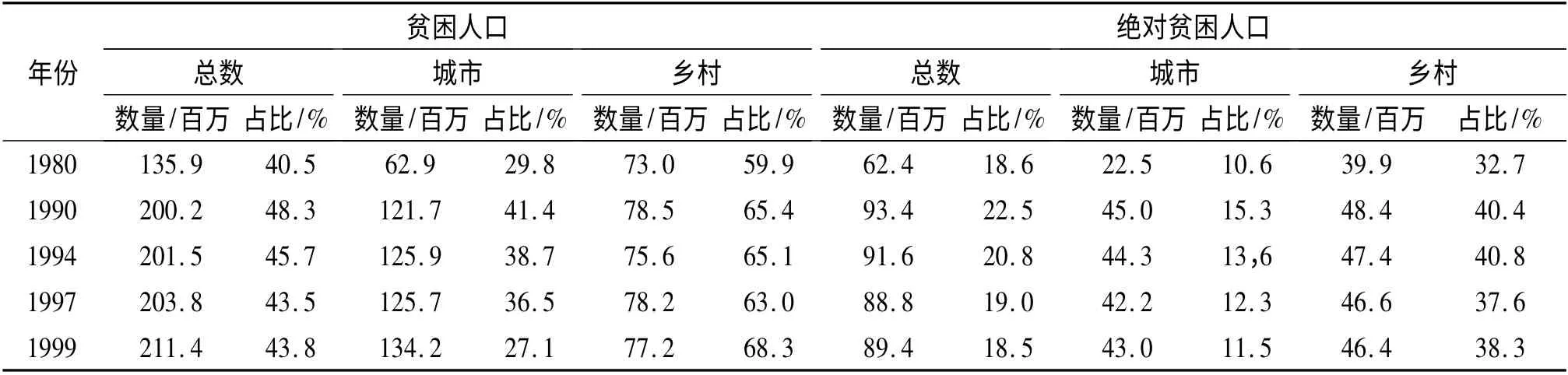

新自由主义理论也称保守主义经济思潮,是1930 年代后在反凯恩斯主义的过程中发展起来的现代西方经济学说。1930 年代资本主义国家的金融危机将凯恩斯主义推上资本主义国家的经济前台并取代古典自由主义。但是1970 年代资本主义国家经历了第二次金融危机“滞涨”之后,凯恩斯主义开始失去市场,新自由主义开始浮出水面。新自由主义在不同的环境下被赋予了不同的定义,在发达国家新自由主义的具体措施包括:紧缩货币供给、压低工资、抑制通货膨胀、解除政府部门对私人企业的管制、减税刺激投资、削减社会福利和打击工会。而在拉美、亚、非发展中国家和苏联、东欧等社会主义国家,新自由主义主要推行的是私有化、自由化和非调控化。在国际贸易和国际金融领域,新自由主义最重要的观点是主张解除对国际商品贸易和自由资本流动的限制。[6](P325-326)新自由主义在拉美主要以放松管制、自由贸易、私有化为主,以廉价的劳动力为表象,这为一些跨国公司进入拉美以获取丰富的自然资源和肥沃的土地提供了十分便利的条件。在1990—2000 年的10 年间,跨国超市在拉美的零售份额从10%攀升至60%。拉美地区一时间成为金融投资的热土。随着拉美地区融入资本主义全球经济体系的加深,贸易所占GDP 的比重也从1989 年的10%上升到1999 年的18%。但这看似繁荣景象的背后并非拉美真正的发展,新自由主义同时也给拉美带来了社会不平等、大面积的失业[7]。芝加哥学派作为新自由主义的分支学派对拉美的经济走势有着不小的影响,其代表人物弗里德曼、哈伯格以及哈耶克都访问了智利并发表了演讲。美国媒体对芝加哥大学的关注以及哈耶克与弗里德曼在1970 年代分别获得诺贝尔经济学奖为芝加哥大学新自由主义学派吸引了诸多发展中国家的留学生,尤其是拉美国家的留学生,阿根廷在1962—1967 年一度选送27 名学生到芝加哥大学学习经济学。同时,美国政府通过援助机构、国际合作局及其后继者国际发展署和福特基金会、富布莱特基金会以及洛克菲德基金会,为新自由主义的传播牵桥搭线,提供资助。[6](P330)此外,1980 年代早期拉美拖欠美国的巨额债务让拉美在随后的几年中始终处于停滞的状态。针对拉美的发展困境,美国对拉美采取了减免一部分债务以及债务折扣化的“布雷迪计划”,但这种债务的减免只是扣除措施并不是“免费的午餐”,而是要求拉美承担国际货币基金组织所倡导的经济调整计划。该计划要求拉美大幅削减政府开支、设置竞争性汇率、通过减少关税为国内生产者提供补贴、向国外公司开放拉美市场。国际货币基金组织改革虽然促进了全球化的进程——全球范围内国家监管的放松为国家之间的自由贸易和资本的自由流通提供了条件[8](P576),却给拉美国家带来了不良的后果。从表1 我们可以看出新自由主义在拉美运行20 年的表现。在综合调查拉美19 个国家之后,我们可以发现拉美的贫困率和总贫困人口在新自由主义运行后的头10 年呈直线上升趋势,1990 年代后虽然贫困率偶有下降,但是贫困人口总数却在上升,即使贫困率在1990 年代偶有下降但与1980 年代刚推行新自由主义的拉美相比,其基本比率仍然是增长的。同时相较于新自由主义推行20 年中拉美贫困率和贫困人口总数的走势而言,拉美绝对贫困人口总量的走势与拉美贫困人口走势大致相似,不同的是绝对贫困率从1990 年代之后看似有所下降,但是与1980 年代拉美刚刚推行新自由主义政策时贫困率只有0.1%的区别,几乎没有任何改变。

拉美的新自由主义表面上曾带来一些繁荣,但实质上削弱了国家的主权和经济安全,损害了国家和民族的利益,特别是侵犯了中下阶层的权益,从而导致社会分化、政治混乱等负面结果。对于拉美民众而言,新自由主义所带来的社会不公、贫富差距扩大以及拉美的欠发达,引发了拉美民众对新自由主义的反感,而拉美左翼政党异口同声地反对新自由主义经济政策,牢牢地抓住了拉美选民的心。对于西方的观察家而言,美国以及它的跟从——国际货币基金组织和世界银行,是想通过以市场为导向的改革将新自由主义强加给拉美国家。一些洞察力更深的观察家从历史的深度来解读这些现象,他们中的一些人联想到了殖民时期,另一些人则联想到了19 世纪的巴林危机。但无论经济改革的理由是什么,拉美地区的观察家们都会对经济改革的根源产生不同程度的怀疑情绪;另一些观察家甚至将马克思和恩格斯的关于共产主义欧洲幽灵的话转述为一个幽灵,一个自由主义、自由市场以及自由竞争的幽灵在拉丁美洲徘徊[9]。随着拉美民众对新自由主义的持续反抗,巴西劳工党领导人卢拉2002 年在女性群体、黑人以及巴西无地农民运动的支持下成功当选总统。在厄瓜多尔和玻利维亚,原住民和工会联盟、妇女组织和学生群体一同组织起反对新自由主义的财政紧缩计划,同时将选票投给了玻利维亚的莫拉莱斯和厄瓜多尔的科雷亚。在委内瑞拉,环保人士、原住民和工会也同样组织起了反对新自由主义、支持查韦斯的选举活动。查韦斯所推行的一系列新政中包括加强对委内瑞拉石油资源的国有控制,为国内外反贫困计划筹集资金的项目。在阿根廷,新自由主义导致的居高不下的失业率也引起了民众要求关闭银行以及对国外债务进行拖欠为主题的大型街头示威游行。阿根廷贫困的蔓延和政治抗议频繁以及粮食暴动很快将支持新自由主义的总统赶下台而选举了民众主义者基什内尔,基什内尔与许多阿根廷人一样,都愤怒地抨击富裕的银行家以及资本家过时了的新自由主义的所谓社会正义学说。[10]

表1 1980—1999 年拉丁美洲贫困人口和绝对贫困人口变化情况

二、美国推动的拉美民主化进程为拉美新左翼政权提供了制度基础

美国长期对拉美进行干涉,这种干涉不仅体现在经济层面、外交领域,也反映在内部政治制度方面。张凡在《当代拉丁美洲政治研究》一书中将拉美民主化进程的原因归结为四个方面:历史遗产、政治因素、经济因素和国际因素。其中国际因素在推动拉美国家民主化转型方面发挥了重要作用,在很多情况下,外部势力甚至直接干预一些国家内部的民主化进程。在拉美国家的民主过渡中,国际组织和一些国家间接或直接地施加了各种影响,如联合国附属机构、欧洲联盟,特别需要指出的是美国在这一过程中扮演的重要角色。[11]马丁·尼尔森也认为,拉丁美洲国家民主化转型之内部条件是要将新自由主义经济政策与民主化结合在一起,外部因素如世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织和美国也都希望将两者结合起来。而上述内部和外部因素都要求将自由公正的选举同结构性经济改革相结合。美国则通过对国际机构的多边或双边影响促使这些国家创建并发展起了新自由主义的经济模式。虽然美国有时又是摧毁拉美民主的罪魁祸首,但不可否认的是美国对民主的推崇在拉丁美洲第三次民主浪潮的进程中起到了一定的作用。[12]而拉美方面也不得不接受美国推行的民主秩序。二战以后,拉美政府为了保持进口替代工业化项目来自美国的贷款和投资,急于向美国展示自己的民主凭据。[8](P352)此外,美国也从经济上扶持拉美的民主,除了美国国际开发署(USAID)支持拉美的民主以外,美国于1983 年创立了全国民主基金会(NED)及其附属机构全国民主研究所、国际共和研究所,意欲通过这些机构来推动民主机构的成立、促进民主价值观的推广,而这些机构最先开始在中美洲运行。[13]1974年,美国决定实行并在世界推行新自由主义经济扩张之后,就开始放弃支持独裁政权的政策转向促进其他国家的人权和民主化。[14]正如当代美国保守派政治学家塞缪尔·P·亨廷顿所说:“里根和布什执政期间,美国政府采纳的是一条民主版本的勃列日涅夫主义(Brezhnev doctrine):在其势力范围之内不允许民主政府被推翻。”[15]

自查韦斯1998 年通过竞选成为委内瑞拉总统以来,其余拉美左翼政党全部通过民主选举方式上台执政。而拉美民主体制的延续与美国以及美国所控制的非政府组织的力量不无关系,美国所极力推动的拉美民主化进程又间接地为拉美左翼政党通过民主选举方式执政提供了内部政治体制条件。虽然拉美民主化成因复杂,但从国内学者和国外学者的论述中我们都能看到美国因素,美国对拉美民主化进程的推动无形中为拉美左翼政党通过选举上台执政提供了制度条件,因此在拉美左翼政权的崛起中美国是不可忽视的一个因素。

三、美国战略视线的转移为拉美左翼政党的崛起提供了政治、外交条件

拉美作为美国的“后院”,在21 世纪之前几乎都以美国的“马首是瞻”,拉美虽然对美国时有反抗但由于实力差距悬殊仍难以与美国抗衡。二战以后为了抵御苏联对拉美的影响,美国极力扶持拉美右翼独裁政权以此打压支持苏联而又反对美国的拉美左翼力量。1948 年,美国与20 多个拉美国家在第九次美洲国家会议上改组了泛美同盟,会议的主要内容是讨论所谓的来自西半球以外的“共产主义威胁”问题,最终通过了反共决议。美国为了加强对拉美的控制,对拉美许多国家,尤其是具有社会主义倾向、带有马克思主义色彩的政权,一直不遗余力地企图推翻,即使这些政权是通过民主合法的方式获得的,如危地马拉的前总统阿本斯以及智利前总统阿连德等被美国推翻的领导人都是经过合法选举上台的。据不完全统计,1948—1958 年间,美国在拉美策划的政变和颠覆活动达16 次之多,其中比较重大的有秘鲁、委内瑞拉、古巴、巴西等国的政变或政变阴谋。[16](P137)截至1999 年,右翼政权在拉美的前景还显得十分乐观,因为自1990 年桑地诺民族解放阵线在竞选中失利后,西半球只剩下了古巴这个社会主义国家。这时,美国著名学者福山抛出了著名的历史终结论:社会将会进入以民主和市场为主导的政治经济形式。[17](P11)然而福山的历史终结论并没有随着时间的变化而得到验证,相反的情况却发生在美国的“后院”——拉丁美洲。“9·11”事件的突然爆发对美国而言是一场灾难,而对于拉美左翼政党而言却是一次难得的机遇。美国所支持的拉美右翼政权被新自由主义带来的恶果折磨得苦不堪言,加之“9·11”事件后美国开始将视线转向中东地区,将中东恐怖分子视为头号敌人,放松了对拉美右翼的支持,此时拉美的左翼政党领袖查韦斯、科雷亚、卢拉等,通过反对新自由主义、控制贫困以及将大企业国有化的竞选口号纷纷赢得选举,走上拉美的主流政治舞台。美国深陷中东反恐战争泥潭,继续对中东地区投入大量的精力、财力,而在无意中忽视了拉美左翼的崛起,拱手将拉美这块“后院”的控制权让给了拉美左翼势力。

2001 年12 月,阿根廷发生经济危机后,美国对阿根廷袖手旁观、无动于衷的态度,遭到拉美舆论界的一致批评。[16](P263)这进一步加快了拉美左翼政党的崛起。从时间顺序来看,2005 年乌拉圭的巴斯克斯,2006 年玻利维亚的莫拉莱斯、厄瓜多尔的科雷亚、尼加拉瓜的奥尔特加,2007 年阿根廷的基什内尔,2008 年危地马拉的科洛姆、萨尔瓦多的卡塔赫纳以及巴拉圭的卢戈的,便是拉美左翼崛起的连续性标志。

拉美左翼政党上台执政以后,在国际关系方面倾向于多边合作,处于发展阶段的拉美亟需外部的帮助。以委内瑞拉为例,援助拉美原本是美国的事务,但由于美国专注于阿富汗战争、伊拉克战争而无力经营拉美,委内瑞拉希望从多边关系中寻求帮助,便加强同俄罗斯的关系、强化与中国的关系、保持同欧盟之间的关系等。许多拉美发展中国家尤其是在国际关系中被美国外交政策所边缘化和排斥的国家,将中国的崛起视为一种机遇。[18]与此同时,在拉美左翼政党执政之后也加强了相互之间的一体化进程,政治上有社会党国际,经济上有南方共同体市场、玻利瓦尔替代联盟、拉美和加勒比地区一体化和发展部长级会议、拉美及加勒比国家共同体、南美国家联盟。这些组织和共同体的一个最重要的目标便是以更独立的方式或是通过减少与美国合作亦或是采取以分化和外部施压的方式来强化离开美国控制之后的自主权。其中,拉美及加勒比国家共同体被媒体称为“没有华盛顿的美洲国家组织”,以此凸显其排美的态度。委内瑞拉前总统查韦斯说:“随着时间的推移,拉美及加勒比国家共同体必将取代影响力日趋式微的美洲国家组织。”[19]查韦斯的表态得到一些国家的支持。厄瓜多尔外长帕蒂诺说:“拉美及加勒比国家共同体成立的最终目的,就是取代美洲国家组织。”[20]此外,在防务方面,由巴西和委内瑞拉牵头正试图建立一个将美国和加拿大排除在外的南美防务委员会,南美地区同中国和俄罗斯之间的经济政治联系也越来越紧密,这些在过去是不可想象的。[17](P48)

四、结语

相较于1990 年代的拉丁美洲,21 世纪的拉丁美洲发生了更为深刻的变化。一是古巴不再是拉美唯一由左翼执政的国家,更多的拉美左翼政党开始成为执政党,拉丁美洲的政治图谱上也呈现出鲜艳夺目的粉色。二是美国战略重心的转移也使得拉美左翼之间形成了良好的经济、防务方面的一体化组织。

毋庸置疑,拉美左翼政党的崛起与新自由主义在拉美的破产是密不可分的,美国战略视线的转移为拉美左翼政府开展多边合作关系以及一体化趋势的加强提供了空间,同时美国对拉美民主化进程的推动也间接地为拉美左翼政权提供了政治体制基础。总而言之,无论是从经济角度还是政治维度抑或是外交层面来剖析拉美左翼政党的崛起,都不能离开美国这一关键的影响因素。

[1] Andrew Knapp,Vincent Wright.The Government and Politics of France[M].London,New York:Routledge,2006:2.

[2] Oliver H Woshinsky.Explaining Politics:Culture,Institutions,and Political Behavior[M]. London,New York:Routledge,2008:145 -149.

[3] Maxwell A Cameron. Latin America’s left turns:beyond good and bad[J]. Third World Quarterly,2009,30(2):331.

[4] Francisco Panizza.Contemporary Latin America Development and Democracy Beyond the Washington Consensus[M].London:Zed Books Ltd,2009.

[5] Kurt Weyland,Raúl L Madrid,Wendy Hunter. Leftist Governments in Latin America Successes and Shortcomings[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2010:2.

[6] 徐世澄.拉丁美洲现代思潮[M].北京:当代世界出版社,2010.

[7] William I Robinson. Latin America in the New Global Capitalism[R]. SUMMER 2012 NACLA Report on the Americas,2012(45):2.

[8] Edwin Williamson.The Penguin History of Latin America Part Four Towards A New Era[M]. New York:Penguin Group,2009.

[9] Sebastian Edwards. Left Behind Latin America and The False Promise of Populism[M].Chicago,London:University Of Chicago Press,2010:71.

[10]Benjamin Keen,Keith Haynes.A History of Latin America(EIGHTH E DITION)Independence to the Present[M].Asia:Cengage Learning,2008:288 -289.

[11]张凡.当代拉丁美洲政治研究[M].北京:当代世界出版社,2009:59.

[12]Manuela Nilsson,Jan Gustafsson.Latin American Responses to Globalization in the 21st Century[M].London:Palgrave Macmillan,2012:80.

[13] Richard L Millett,Jennifer S Holmes,Orlando J Pérez.Latin American Democracy Emerging Reality or Endangered Species?[M]. London,New York:Routledge,2009:338.

[14]苏振兴.拉美国家现代化进程研究[M].北京:社会科学文献出版社,2005:395.

[15][美]亨廷顿.第三波——20 世纪民主化浪潮[M]. 刘军宁,译.上海:上海三联出版社,1998:48.

[16]徐世澄.美国和拉丁美洲关系史[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[17]Francisco Dominguez.Geraldine Lievesley and Steve Ludlam Right-Wing Politics in the New Latin America:Reaction and Revolt[M].London:Zed Books Ltd,2011.

[18]Shen Ding.To build a“Harmonious World”:China’s soft power wielding in the global south journal of Chinese political science[J].Research Gate,2008,13(2):193.

[19]网易财经.查韦斯欲组建拉美“三驾马车”[EB/OL].(2011 -12 -05)[2013 -06 -15].http://money.163.com/11/1205/08/7KG8LN600253B0H_2.html.

[20]新华新闻.拉美诞生新共同体“抱团”发展[EB/OL].(2011 -12 -05)[2013 -06 -15]. http://news. xinhuanet.com/world/2011 -12/05/c_122378741.htm.