床旁B超在减少深静脉置管导管相关性感染中的应用

孙雪东,陈建东,严一核,应利君

中心静脉插管是危重症抢救中重要的诊疗措施之一,约50%以上的ICU危重症患者需要深静脉(中心静脉)置管,这类患者易发生医院获得性血行感染,且显著增加了病死率和医疗费用。为了减少导管相关性血行感染(CRBSI)的发生,有研究从穿刺置管操作、临床护理、输液、置管时间、位置、人群等方面进行改进[1]。随着医疗设备的改进,床旁超声广泛应用于ICU,但关于B超定位下进行深静脉置管后对导管相关性感染(CRI)的影响很少有报道。故本研究探讨床旁B超定位下深静脉置管是否能减少CRI的发生。

1 资料与方法

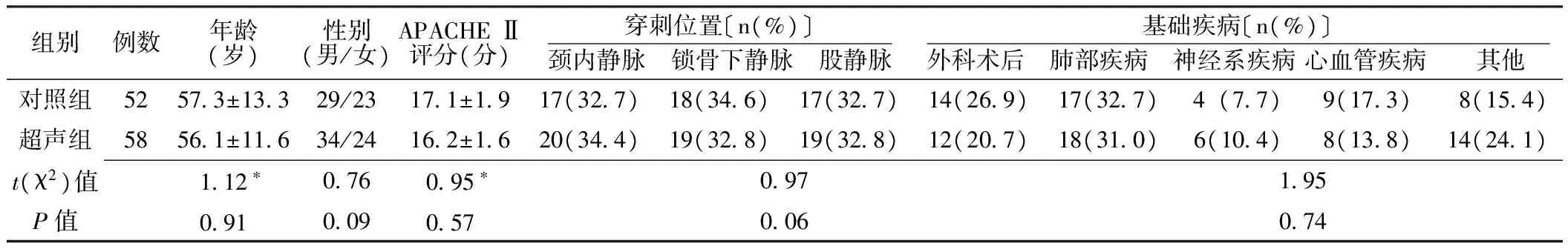

1.1 一般资料 选取2010年6月—2012年9月我院综合ICU收治的110例需要行深静脉置管的患者,采用计算机随机对照表将患者随机分为超声组(58例)和对照组(52例)。两组患者的年龄、性别、急性生理与慢性健康状况评分系统Ⅱ评分(APACHEⅡ评分)、穿刺位置、基础疾病间有可比性(P>0.05,见表1)。

1.2 方法 超声组患者在B超定位下进行深静脉置管,而对照组患者在传统体位标志定位下进行深静脉置管。记录两组的置管时间(从穿刺针刺入皮肤到回抽见到血液)、导管留置时间、一次性置管成功率和拔除导管的原因。操作者均为在ICU专科工作5年以上的主治医师,并且进行过血管超声的培训。对于所有操作,患者均签署知情同意书,并且由医院伦理会讨论通过。

1.2.1 深静脉置管方法 主要采用颈内静脉、锁骨下静脉和股静脉穿刺法。按照文献[1]的标准严格无菌操作,每日常规消毒,按需更换敷贴,观察局部穿刺部位情况。保留导管至临床治疗需要完成时或发生CRI、管腔堵塞等。拔除导管后留取导管尖端部分3 cm送微生物培养鉴定。

1.2.2 微生物学实验

1.2.2.1 导管细菌定植(catheter bacterial colonization,CBC)检验 导管尖端、皮下部分半定量培养,无菌拔除导管并留取导管样本在琼脂培养基上前后滚动4次,培养过夜,计算所形成的菌落数。每平皿≥15菌落形成单位(colony forming unit,CFU)为阳性,表示发生了CBC。

1.2.2.2 导管近端和尖端细菌分离鉴定及药敏试验 细菌的培养和鉴定均在细菌室完成,采用微量肉汤稀释法,法国VITEK型全自动微生物分析系统鉴定菌种。药物敏感性标准按卫生部临床检测中心所定范围进行质量控制[1-2]。

1.2.2.3 血培养 无菌采集外周静脉血10 ml,立即注入血培养瓶内送检,同时进行需氧和厌氧培养,全自动血培养仪培养,24~48 h后做进一步分离鉴定,采用法国VITEK全自动微生物分析系统鉴定菌种。

1.3 相关指标的定义 参照《血管内导管相关感染的预防与治疗指南》(2007)中的标准[2-3]:(1)CRBSI是指留置导管的患者至少1次外周血细菌或真菌培养阳性,同时伴有感染的临床表现,且除导管外无其他明确的血行感染源,导管半定量培养>15 CFU,导管和外周血分离培养出相同菌株;(2)CRI是指穿刺点或沿导管的皮下走行部位出现红斑、压痛或硬结直径>2 cm,或局部出现脓性分泌物,能够排除CRBSI。

置管后机械性损伤包括误穿动脉,产生血肿、气胸、血胸,损伤臂丛神经、膈神经和导管头触破心脏导致心脏压塞等。

2 结果

2.1 导管留置情况比较 两组患者置管时间、导管留置时间、一次性置管成功率、置管后机械性损伤发生率比较,差异均有统计学意义(P<0.05);而两组提前拔管率比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

两组因CRI拔管率间差异有统计学意义(P<0.05);而因CRBSI及非感染因素(技术因素、死亡或转科)拔管率间差异无统计学意义(P>0.05,见表3)。

2.2 CBC情况 对照组送检样本中发现CBC 13例(25.0%),超声组发现CBC 5例(8.6%),两组CBC发生率间差异有统计学意义(χ2=2.86,P<0.05)。

对照组和超声组分别检出G+球菌12株(23.1%)和3株(5.2%),两组G+球菌的定植率间差异有统计学意义(χ2=4.38,P<0.05,见表4)。对照组13例CBC患者中,有3例同时发现2种定植菌。

3 讨论

床旁超声已经广泛应用于ICU,在国外已经有相应的指南应用于ICU的诊疗活动中[1]。本研究采用前瞻性、随机对照分析方法探讨床旁B超定位下进行深静脉置管后对CRI的影响,两组患者的年龄、性别、置管时APACHE Ⅱ评分、穿刺位置、基础疾病间有可比性。

表1 两组深静脉置管患者临床特征比较

注:APACHE Ⅱ评分=急性生理与慢性健康状况评分系统Ⅱ评分;*为t值

表2 两组患者导管留置情况比较

注:*为t值

表3 两组患者提前拔管原因比较〔n(%)〕

注:CRI=导管相关性感染,CRBSI=导管相关性血行感染

表4 两组患者CBC的感染菌株分布情况(株)

3.1 床旁B超定位下对深静脉置管时间和导管留置时间的影响 超声组患者在超声定位下导管留置时间要长于体表定位下导管留置时间。通过对提前拔管病例分析发现,超声组3.4%的患者由于感染原因提前拔管,而对照组19.2%的患者由于感染原因提前拔管,但两组提前拔管率间无差异,如果增加样本量差异可能会有统计学意义。

从导管留置时间来看,虽然两组在操作过程中均采取了相同的无菌技术,包括严格的手部消毒、穿手术隔离衣、使用手术洞巾、聚维酮碘规范消毒、按需更换穿刺处的敷贴等,但发现在深静脉穿刺过程中超声组的置管时间短于对照组,一次性置管成功率高于对照组,置管后机械性损伤发生率低于对照组。有文献报道,反复试穿可以破坏无菌的技术屏障,产生皮肤病原菌的定植[3-4],这与本研究结果相一致,即体表定位者CBC发生率(25.0%)高于超声定位者(8.6%)。故推测CRI的发生与操作的时间、深静脉试穿的次数和机械性损伤的发生有关。

3.2 床旁B超定位下深静脉置管CBC的菌株种类 对照组G+球菌感染率为23.1%,显著高于超声组的5.2%。因此,B超定位下进行穿刺的操作并未增加G+球菌感染的风险。也有文献报道,超声应用在深静脉置管过程中增加了额外的设备,添加了操作的步骤,在穿刺过程中超声探头接触皮肤也增加了局部皮肤产生定植菌的概率[4-5]。本研究在使用超声的过程中,使用一次性手术透明薄膜鞘保护超声探头,减少了对穿刺术野污染的可能性,故操作时间短,减少了外源性污染的机会。

同时,超声定位下对血管进行穿刺,能够了解动脉静脉间的相互关系,减少了误穿动脉、误伤神经的可能性。机械性损伤会破坏天然的无菌机械屏障,血肿等形成会成为良好的细菌培养基,增加了感染的机会[6-7]。本研究中主要的机械性损伤包括动脉误穿和局部血肿的产生。

综上所述,超声定位下深静脉置管在降低CRI发生率方面优于体表定位下置管,且能减少置管时间,延长导管的留置时间,提高了一次性置管成功率,降低了置管后机械性损伤发生率,使得置管的安全性提高。

1 Emilpaolo M,Nauro N,Luciana F,et al.Deep impact of ultrasound in the intensive care unit:the ICU-sound protocol[J].Anesthesiology,2012,177(4):801-809.

2 朱继红,余剑波.危重症医学的操作、技术和微创监测[M].4版.北京:人民卫生出版社,2008:19-39.

3 中华医学会重症医学分会.血管内导管相关感染的预防与治疗指南(2007)[J].中国实用外科杂志,2008,28(6):413-420.

4 杨钧,程芮,公静,等.抗感染中心静脉导管在减少导管相关性感染和细菌定植中的临床随机对照研究[J].中华临床感染病杂志,2011,3(4):130-143.

5 Aikaterini T,Athina A,Joseph P,et al.Incidence and risk factors for central vascular catheter-related bloodstream infections in a tertiary care hospital[J].New Microbiologica,2012,35(6):429-437.

6 Naomi PO,Mary A,Lillian AB,et al.Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections[J].Clin Infect Dis,2011,52(9):e162-e193.

7 Fragou M,Gravvanis A,Dimitriou V,et al.Real-time ultrasound-guided subclavian vein cannulation versus the landmark method in critical care patients:a prospective randomized study[J].Critical Care Medicine,2011,39(7):1607-1612.