高频彩色超声检查在颌下腺导管内结石诊断中的应用

项秀丽

高频彩色超声检查在颌下腺导管内结石诊断中的应用

项秀丽

颌下腺位于颌下三角内,二腹肌前、后腹之间,其导管全长50mm,外径2~4mm。导管细长,径路较远,且由后下再折向前上,走向曲折、黏液含量多、流动性差,而且偏向碱性,结石最为好发[1]。颌下腺导管内结石既往多依赖临床医师触诊及X线诊断,确诊率均不高。随着高频彩色超声检查在浅表器官疾病诊断中的广泛应用,颌下腺导管内结石诊断率明显提高。近年来,我院对50例颌下腺导管内结石患者进行了术前超声诊断,以准确、简便、快捷、无创伤的方法为临床提供了可靠依据,现回顾性分析报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2003-02—2009-12我院口腔科的手术患者50例,其中男29例,女21例,年龄11~62岁,平均30岁。术前均经常规超声检查。

1.2 检查方法 采用LOGIQ-7及LOGIQ-400彩色超声检查仪,小器官高频探头频率6~10MHz。检查采用头后仰位,枕垫于肩下。常规使用直接检查法,有序地横、纵、斜等多方位、多切面扫查,注意导管内径、壁厚度,内壁是否光滑,探查导管内强回声团大小、形态、数目及位置。

2 结果

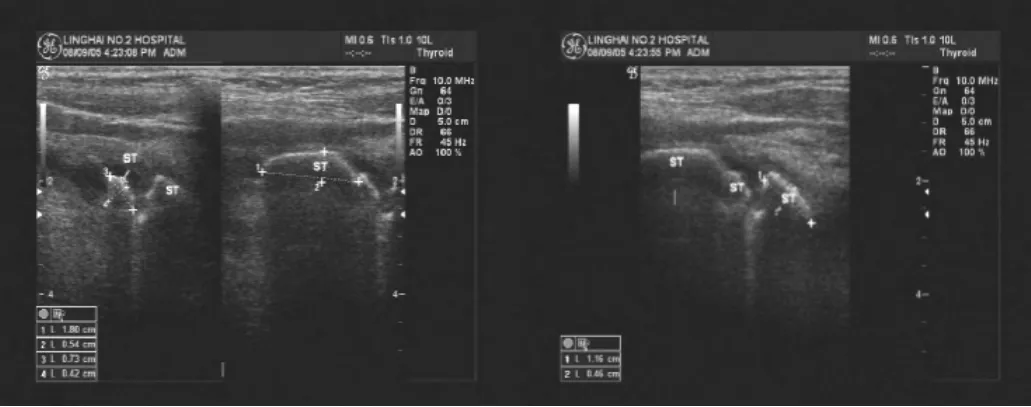

单侧导管内结石43例,双侧同时发生结石7例,最多1例为12枚。结石声像图均为强回声,后方伴声影,彩色多普勒显示强回声后方均出现彩色闪烁征象,最大结石长径18mm,位于导管内(见图1),结石近端导管均不同程度扩张,内径2~10mm,导管壁增厚在0.6~1mm之间,内壁不光滑。所有患者腺体增大,回声不均匀,光点增粗、回声增高,部分呈片状低回声区,提示有不同程度炎性改变,部分形成脓肿。腺体内血流较正常丰富。其中49例超声检查与手术结果完全符合,包括结石在导管内的大小、形态、位置、数目以及腺体病理改变,超声诊断符合率98%;余1例误诊,术中未找到结石,原因系患者曾有颌下腺导管结石手术史,现导管壁旁出现点状钙化结节,长径约2mm。

图1 颌下腺导管内结石声像图

3 讨论

颌下腺结石是涎腺结石中最常见的一种,颌下腺分泌液较粘稠,导管长,行程不规则。目前,涎石形成的原因尚不很清楚,但多数认为是由脱落的上皮细胞、细菌、异物或细菌分解产物为核心,钙盐沉着于核心周围而形成的,也可能与全身代谢有关[2]。其临床发病率较高,是颌面外科的常见病,正确的诊断是手术治疗的关键。

高频彩色超声对颌下腺导管内结石的诊断有其明显优势,可明确结石大小、形态、数目及位置,清晰显示导管结构、走行,可鉴别导管梗阻原因,如狭窄、肿瘤等,并对颌下腺是否合并其它疾病可作出判断。其较之X线片检查有很大优越性[3]:(1)X线平片假阳性及假阴性率均很高。例如早期形成的软性结石以及较小的结石,与周围骨骼重叠面不能显示,出现假阴性,颌下腺周围的钙化灶、淋巴结钙化可造成假阳性;(2)X线平片不能准确检出合并颌下腺疾病及其病变程度,如单纯肥大、炎症、肿瘤及各种原因所致的导管狭窄等,即使发现明确结石也很难确定结石的具体位置。X线造影较平片虽有明显优势,但其操作复杂、禁忌证及并发症多、患者痛苦大、重复性差,不易推广,而超声几乎不受以上因素影响。

高频彩色超声检查是诊断颌下腺导管内结石最准确、最简便、最快捷而无创伤的方法,有利于对颌下腺内部结构及是否合并颌下腺其它疾病进行观测,可提供有价值的诊断信息,患者无需特殊准备,检查方便、快捷,安全,费用较低,并可对治疗效果进行跟踪观察,值得临床推广使用。

[1] 周永昌,郭万学.超声医学[M].4版.北京:科学技术文献出版社,2003: 356-358.

[2] 郑麟蕃,张震康.实用口腔科学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2004: 478-481.

[3] 陈丽萍,张鸿歧,顾亚军.颌下腺结石的超声显像及X线检查对照分析[J].中国医学影像技术,1999,15(4):279-280.

2012-04-11)

(本文编辑:欧阳卿)

317016 临海市第二人民医院超声科