胸椎椎弓根外侧螺钉置入术治疗20例下胸椎骨折

邓玉海,黄 平,陈 浩,陈益果,赵智君,王 征,宋 翼,徐西东,华晨曦,许建中

由于胸椎解剖学特点,经椎弓根内置入螺钉,切穿椎弓根进入椎管,其穿透率较高,并存在损伤重要血管、神经及脊髓等潜在危险,生物力学稳定性亦随之下降,手术风险增大。1993年Dvorak等[1]首次提出了胸椎椎弓根外侧入路内固定技术,利用胸椎椎弓根旁三角区(即椎弓根外侧皮质、椎体外后侧、横突和肋骨之间结构)提供的更安全的置入通道。近10年国内学者大量研究表明[2-3],椎弓根外侧入路内固定技术能够降低椎弓根壁穿透率,避免副损伤的潜在危险性,且具有良好的生物力学稳定性。

临床资料

1 一般资料

我院骨科2009年1月~2012年1月采用椎弓根外侧螺钉技术治疗下胸椎骨折患者20例,男性16例,女性4例;年龄24~48岁,平均36岁。致伤原因:道路交通伤8例,建筑伤10例,坠落伤2例。T10骨折3例,T11骨折5例,T12骨折12例。骨折AO分型:A型10例,B型3例,C型7例。爆裂骨折8例,中、重度压缩骨折12例。ASIA神经功能分级A级1例,B级1例,C级2例,D级3例,E级13例。

2 方法

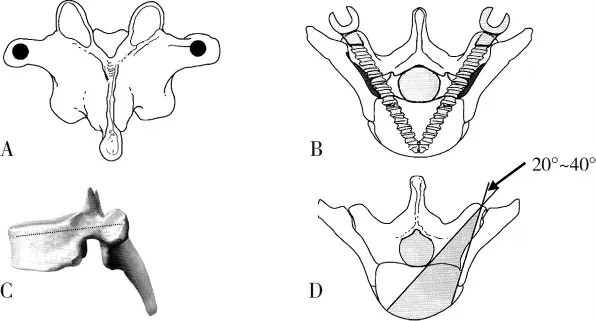

2.1 术前CT薄层扫描测量参考值 肋横突结合区平均宽度(横径)为10~16mm,T10~T12椎弓根平均横径为7~10mm、平均纵径为10.5~13.0mm,入钉点至椎体前缘的深度50~60mm,可见肋横突结合区宽度比椎弓根宽得多且距离椎弓根内侧壁有一定的安全距离,允许置入更大直径螺钉而不穿破椎弓根内壁进入椎管,进钉相对安全插入角范围:内倾T12~T1020°~40°(平均30°)、头倾T12~T108°~12°(平均10°)。

2.2 手术方法 全麻后俯卧位,常规后路显露达胸椎横突外缘,以骨折椎上下椎定为固定椎,参考术前CT测量、术中C臂监视下以横突尖端中线水平为入点、内倾20°~45°(平均30°)、头倾8°~12°(平均10°)经横突尖端皮质、肋横突关节、肋椎弓根间隙、肋椎关节、椎弓根基部与椎体后外侧壁间进入椎体,逐一置入恰当长度直径的椎弓根螺钉,最好不要穿透椎体前壁或刚好穿透前壁为佳,避免损伤椎体前方重要血管的危险,锥子一直沿着小关节的外侧缘的外侧缓慢推进则不可能进入椎管,普通成人选择螺钉长度为45~50mm、直径6.0~6.5mm,置钉毕安放已预弯棒,常规骨植骨后放置负压引流管后关闭切口。

图1 A.黑点为两侧胸椎椎弓根外侧置钉位置(后面观);B.自横突尖端打孔沿横突斜行向前向内达椎弓根外侧缘,经椎弓根与肋骨小头间进入椎体前柱,与对侧钉尖相交(横切面);C.胸椎椎弓根外侧螺钉置入轴线(一般与终板平行)示意(侧面观);D.胸椎椎弓根外侧螺钉内倾角范围20°~40°

3 观察指标

3.1 术后观察 有无神经症状或加重,CT扫描观察螺钉周围的皮质骨是否完整,是否靠近前方大血管,是否穿透椎弓根进入椎管。

3.2 随访12~24个月(平均16个月)拍片观察 螺钉是否超过椎弓根投影的上下缘、脊柱生理曲度恢复情况及有否侧弯、椎体高度丢失量、骨折愈合情况、内固定螺钉有无失效。

结 果

20例患者共置入椎弓根外侧螺钉56枚,术后无神经症状或加重,16例接受CT扫描(4例不接受CT扫描患者均为T12骨折,8枚椎弓根外侧螺钉)38枚钉中,2枚破坏椎弓根外壁,2枚破坏椎弓根内外壁,其余34枚椎弓根外侧螺钉周围的皮质骨完整、无螺钉错置,38枚螺钉尖端均未靠近前方大血管,均未超过椎弓根投影的上下缘,置入螺钉的位置准确率为89.4%;全部获得随访,螺钉均未超过椎弓根投影的上下缘,脊柱生理曲度恢复情况良好,骨折全部愈合、伤椎高度无明显丢失、脊柱无侧弯、所有内固定螺钉无失效(图2)。

图2 男性,51岁。T11爆裂骨折

讨 论

1 胸椎椎弓根外侧螺钉置入技术的准确性、安全性

椎弓根根内固定是目前最常用的后路脊柱内固定技术,三柱理论已被生物力学研究及临床应用所证实,然而,由于人体脊柱椎弓根发育的不均衡性,胸椎椎弓根明显较腰椎小,比邻有重要神经血管,椎弓根螺钉穿破椎弓根壁的发生率很高,手术风险性大。国内学者通过CT评价[4],发现螺钉穿透骨皮质的比例达30.6%~31.5%。Dvorak等[1]首先提出了胸椎椎弓根外侧入路内固定技术,利用胸椎椎弓根旁三角区,也有学者提出“椎弓根-肋骨复合体”(pedicle rib unit)概念[5],所指结构大同小异,该区没有重要的神经和血管、即使穿破椎弓根外侧壁,也不影响内固定的稳定性,外侧有肋骨保护,经此路径操作简便,是理想的置钉通道。本组置钉准确率为89.4%,没有神经脊髓及血管损伤等并发症发生。作者认为,只要术中入钉点正确、C臂监视、外侧不穿破肋骨、内侧不穿破椎弓根内侧壁、前方不穿破椎体前壁,加之娴熟的椎弓根置钉"手感"操作技术,就更容易达到较高的置钉准确率、手术风险更小、安全性更高。

2 胸椎椎弓根外侧螺钉内固定的生物力学稳定性

本组20例以直径6.0~6.5mm、长度45~50mm椎弓根螺钉经椎弓根外侧路径固定,随访12~24个月(平均16个月)70枚螺钉均未超过椎弓根投影的上下缘,脊柱生理曲度恢复良好,均无侧弯,伤椎高度无明显丢失,骨折全部愈合、未见内固定螺钉松动、拔钉、断裂等失效,螺钉生物力学稳定性良好。国外Morgenstern等[6]、国内刘道德等[7]对比根外侧螺钉与椎弓根螺钉固定技术,发现前者生物力学效果同样好、固定可靠且比较安全,具有临床应用价值。作者认为,椎弓根外侧路径横径明显大于椎弓根横径,是“扩大”的椎弓根新的脊柱三柱固定途径,允许选择比椎弓根内螺钉恰当的更粗更长的螺钉置入“椎弓根旁三角区”固定,具有更优的抗拔出强度和三维稳定性,从而实现更好的生物力学稳定性,是胸椎后路内固定的一种良好选择。

[1]Dvorak M,MacDonald S,Gurr KR,et al.An anatomic,radiographic and biomechanical assessment of extrapedicular screw fixation in the thoracic spine[J].Spine,1993,18(12):1689-1694.

[2]殷海东,黄明光,黄东生,等.个体化置钉技术治疗LenkeⅠ型脊柱侧凸[J].中国矫形外科杂志,2010,18(11):899.

[2]崔新刚,张佐伦,陈海松,等.胸椎椎弓根根外内固定的应用解剖学研究及其意义[J].中华创伤杂志,2005,21(10):768-772.

[4]刘建伟,邹海波,肖奇,等.胸椎椎弓根螺钉与椎弓根外侧螺钉固定治疗胸椎骨折的比较研究[J].中国骨与关节损伤杂志,2010,25(7):580-582.

[5]刑文华,贾连顺,霍洪军,等.胸椎椎弓根-肋骨复合体螺钉置入内固定的应用解剖学特征[J].中国组织工程研究与临床康复,2011,15(43):8063-8067.

[6]Morgenstern W,Ferguson SJ,Berey S,et al.Posterior thoracic extrapedicular fixation:a biomechanical study[J].Spine,2003,28(16):1829-1835.

[7]刘道德,周凌,钟睿,等.胸椎椎弓根外内固定技术的临床应用[J].川北医学院学报,2012,27(5):468-472.