『爱国者』和『卖国贼』之间的抢钱之战(下)

热闹中的等待——海防大筹议初期众生相

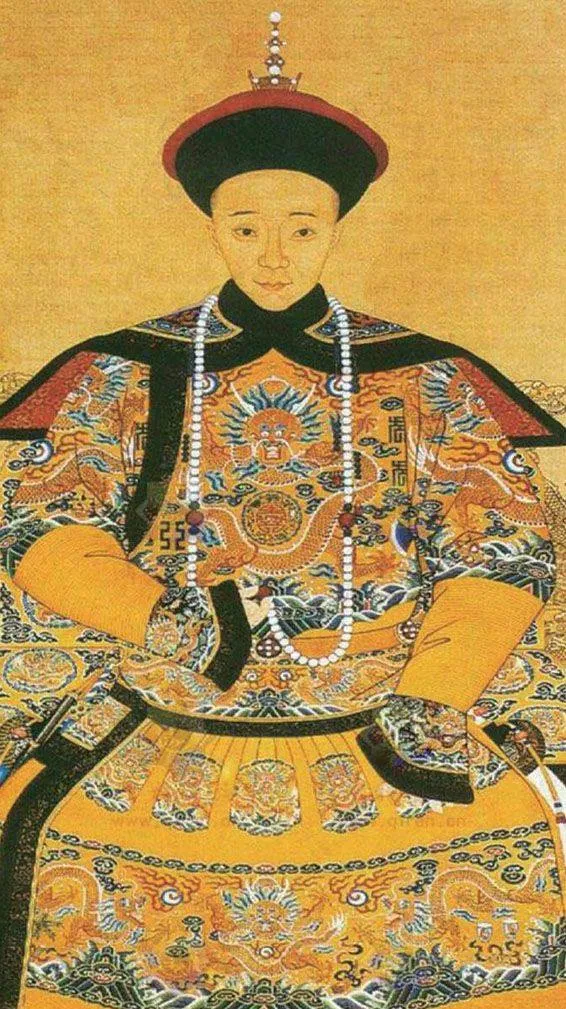

正当各省督抚们关于海防的奏折陆续送到北京城、海防讨论正待日渐深入的时候,紫禁城中发生了一件不大不小的事——同治皇帝驾崩了。说是“小事”,是因为这个资质低下、难堪乾坤的少年天子对于国政而言实在是个可有可无的角色;说是“大事”,实在是因为皇帝驾崩不能算是小事,举国要服国丧。海防大筹议能否继续筹议下去,充满了未知数。

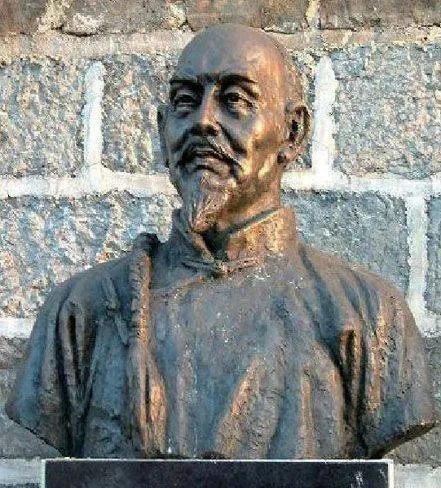

不过,两宫的反应非常迅速,年仅4岁的爱新觉罗·载湉被立为帝,新君的问题得以迅速解决。三天后的1月15日,因新君年幼,两宫皇太后顺理成章地再次垂帘听政,即宣布停止重修圆明园工程,褫革怂恿同治帝重修圆明园的内务府大臣贵宝、文锡和引导同治帝微服冶游的御史王庆祺,发遣遇事招摇、营私舞弊的7个太监,这一系列举措使得恭亲王、文祥、沈桂芬、李鸿藻等军机大臣倍感欣慰鼓舞,同治时期皇宫内萎靡的气氛一扫而空。因此,当荣升文华殿大学士的李鸿章进京谢恩的时候,发现恭亲王等军机大臣脸上洋溢着“奋兴之象,不似春间楚囚相对情景”。海防大筹议的讨论没有受到皇帝更迭的丝毫影响,松了一口气的李鸿章还在恭亲王那里得到了一个让他倍感兴奋的消息:督抚们上交的海防讨论折子,就数他和沈葆桢写得最好。

1875年2月22日,两宫以新君光绪的名义发布上谕,将总理衙门筹办海防事宜、丁日昌条陈、李鸿章、左宗棠及其他各大臣的复奏,发给在京亲王、郡王、大学士、六部九卿,限复奏期限依然是一个月。

亲王、郡王、大学士等京官在4月前后陆续上交了他们的折子。新君光绪的亲生父亲醇亲王奕譞因为地位尊贵而单衔独上一奏,其余官员由礼亲王世铎领衔,上一合奏。由于认识水平有限,这群人根本不可能有建设性的意见,他们只是从“华夷大防”的道德基点出发,认为“恭六条”中的“借洋款”一项“不可行”。其余各种说辞,用时任内阁学士的翁同龢的话来说,“真是儿戏”。这些人大多数对海防大筹议抱着不以为然的态度。当然,因为慑于两宫皇太后和恭亲王的“淫威”,他们只能将不以为然埋藏在心里,在行动上不约而同地选择了作壁上观、明哲保身这一官场不二法门:既然多做事多犯错,少做事少犯错,那我干脆不做事,肯定不犯错。

就在一大群“重量级龙套”选择缄默的时候,有两个言官却跳到了台前。

通政使于凌辰上折道:“古圣先贤所谓用夏变夷者,李鸿章、丁日昌直欲不用夷变夏不止!”他认为李、丁讲求洋学是“败坏风气”,在践踏了“华夷大防”的根本的同时,直接否定了作为国家根本的儒学,弃春秋大义而崇尚洋学,那是要亡国灭种的。于凌辰进而提出他的主张:“但修我陆战之备,不必争利海中也。”“但固我士卒之心,结以忠义,不必洋人机巧也。”“复不可购买洋器洋船,为敌人所饵取。又不可仿照制造,暗销我中国有数之帑项掷之汪洋也。”

大理寺少卿王家璧比于凌辰还要积极,连续上了一折五片,抨击丁日昌“矫饬倾险,心术不正,实为小人之尤”,称丁日昌为“丁鬼奴”。铁甲舰之类的“洋器”都不该买,仿造更是万万不可。他也提出了自己的观点,比于凌辰的要具体一些:“但就我所能办之炮台、轮船、洋枪、洋炮,参以我所常用之艇船、舳板、快蟹、长龙等船,劈山炮、子母炮、线枪、火弹、火箭、刀矛弓矢及易得之铜铁各炮,练习不懈,训以忠义,水陆兵勇互相援应,即足以固江海之防矣。”

这二人职位低微,但在此时“顶风作案”,背后必然有一团强大的保守势力在为其撑腰李鸿章对此一眼看穿,知道他们的目的是阻止丁日昌出任两江总督。

海防、塞防之争——左李一生中最激烈的交锋

虽然于凌辰和王家璧的“慷慨陈词”被中枢果断地忽视了,不过笔者认为,这次小冲突背后隐隐约约地透着两个幕后大佬的博弈。

1875年的形势是十分明朗的,这时筹办海防已不是沿海督抚的个人行为,而是朝廷中枢自上而下的国家意志,顽固派被压制得死死的。两宫皇太后和恭亲王这三个在大清帝国掌握着实际话语权的人物对海防都是一路绿灯,其势力之强大不是几个顽固派臣子能够阻挡的;既然为国防进行大笔财政支出已成不可动摇之势,那么能够争夺的就是这笔开销花在哪一个方向了。从这个出发点分析,左宗棠是绝对有动机和理由要和李鸿章较量一番的。

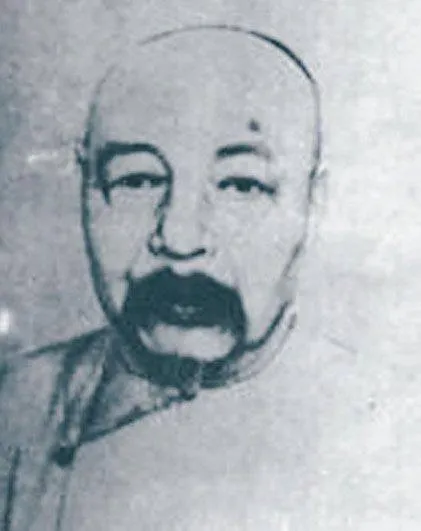

作为甘陕总督,经略西北的左宗棠当时面临着一个十分尴尬的局面:他的西征对象——回民义军已经被剿得差不多了,以“西征”为主的大规模西北用兵已经进入了尾声阶段。一旦军事行动结束,左宗棠将失去以“西征”为借口的“协饷”的摊派权。为了能继续向东南各省“ 协饷”,左宗棠将目标对准了已经占据新疆近十年的阿古柏政权,即所谓的“ 哲德沙尔国”。趁着朝廷准备为军事大规模开销的机会,以“收复新疆”这一“政治正确”的口号为借口从“ 海防大筹议”中为西北挖出继续“协饷”的空间。作为海防派的中坚力量,李鸿章自然不会坐视左宗棠这种明抢行为,因此这对老冤家之间最激烈的交锋就此上演。

由于预见到了左宗棠必然要以“西北用兵”为由插手军事开销资金的分配,李鸿章在他的《筹议海防折》中给中枢大打预防针:“近日财用极绌,人所共知。欲图振作,必统天下全局通盘合筹而后定计。新疆各城自乾隆年间始归版图,无论开辟之难,即无事时岁需兵费尚三百余万,徒收数千里之旷地,而增千百年之漏卮……而论中国目前力量,实不及专顾西域,师老财辅,尤虑生他变。曾国藩前有暂弃关外,专清关内之议,殆老成谋国之见。今虽命将出师,兵力饷力万不能逮。可否密谕西路各统帅,但严守现有边界,且屯且耕,不必急图进取;一面招抚伊犁、乌鲁木齐、喀什噶尔等回酋,准其自为部落,如云贵粤蜀之苗瑶土司,越南、朝鲜之略奉正朔可矣。……况新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘……只此财力,既备东南万里之海疆,又备西北万里之饷运,有不困穷颠蹶者哉。”

以现在的目光来衡量,李鸿章的这段言论有放弃国土的“卖国”之嫌,与左宗棠收复新疆的“爱国行为”一对比,似乎高下立判了。但是平心而论,李鸿章的论述是很有道理的,也很符合当时的国情。在当时的背景下,士大夫心目中的“天下观”仅限于中原十五省的范畴,连舟山、台湾等与大陆近在咫尺的岛屿都被认为是“化外之地”,更别说远在千里之外的新疆。且不说“暂弃关外,专清关内”的设想属于曾国藩,其实在大家耳熟能详的仁人志士中,和李鸿章持相同或者相似见解之人不在少数。

在曾国藩、李鸿章之前,《海国图志》的作者、“师夷之长技以制夷”的倡导者、大思想家魏源也认为舟山乃“化外之地”,可以弃守,可以集中兵力严守宁波,和李鸿章“暂弃新疆”的主张有异曲同工之妙。

而在李鸿章之后,写下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”后慷慨就义的谭嗣同曾经在给好友贝元徵的信中直言不讳地宣称:“今夫内外蒙古、新疆、西藏、青海,大而寒瘠,毫无利于中国,反岁费数百万金戍守之。地接英、俄,久为二国垂涎,一旦来争,度我之力,终不能守,不如及今分卖于二国,犹可结其欢心,而坐获厚利,每方里得价五十两,已不下十万万。除偿赔款外,所余尚多,可供变法之用矣。”和魏源比起来,谭嗣同的设想更为肆无忌惮,为了搜罗变法资金,可以把大半个中国的领土拱手贱卖。如此大手笔的“卖国行径”让不少将谭嗣同视为“烈士”的主流史学家脸热头痛不已。

李鸿章认为,当下的主要危险来自海边,尤其是京津和泸宁地区,这些地区是国家的腹心所在,所以一定要以海防为重点。从国家战略角度看,李鸿章的主张无疑是正确的。自鸦片战争以来的历次侵略战争中,侵略者主要来自大海。恰恰就是这几次来自海上的侵略战争令清政府丧权辱国,衅端屡起,以海防为重点有什么不对?!

但是李鸿章提出此观点的时机有些欠考虑,这个失误成了李鸿章在这次经费争夺战中落于下风的根源。此时的大清国,东南沿海虽然时常有紧张的空气,但毕竟没有酿成战火。对于习惯于“伤疤没好疼痛已忘”的士林阶层而言,海警的刺激已然逐步淡化。而左宗棠之所以能成功地从海防经费中抢夺出一大笔塞防经费,正是顺应了士林阶层的这种心理—西陲有事,集中人力物力先行解决也未尝不可。

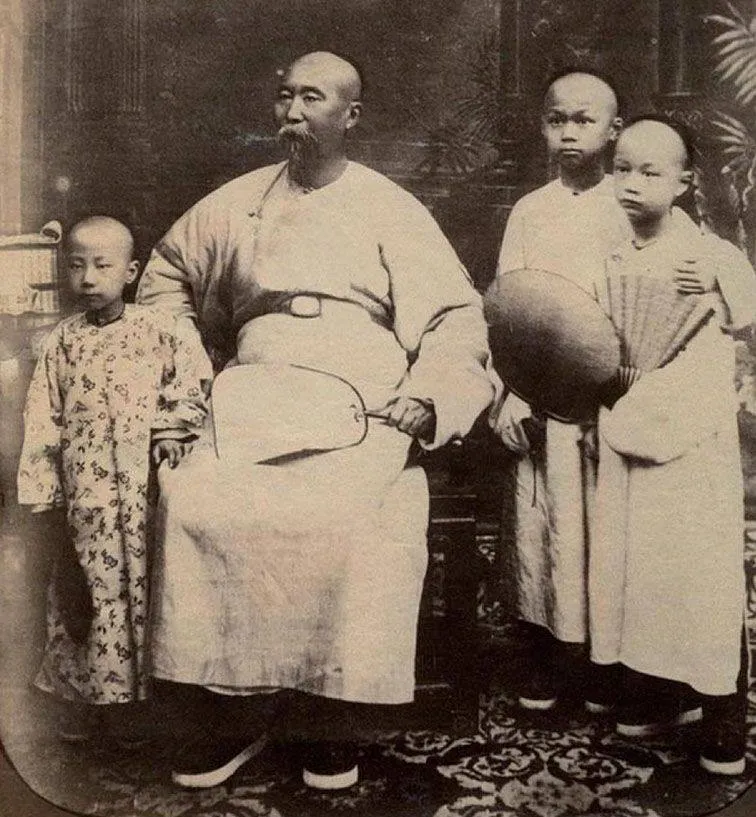

李鸿章的主张,左宗棠当然是坚决反对的,但是他在《覆陈海防塞防及关外剿抚粮运情形折》中,并没有把李鸿章斥为“汉奸”、“卖国贼”,而是给出了耐人寻味的评价:“此皆人臣谋国之忠,不以一己之私见自封者也。”意思是说:不论是李鸿章的主张,还是我左宗棠的主张,其出发点都是出于身为臣子的责任和义务为国家的前途谋划。由于左宗棠“收复新疆”的建议有“政治正确”性,且占足了道德的高度,舆论声势很盛,中枢根本无法拒绝。在争夺经费已经明显占据了上风的情况下,左宗棠也知道没有能力将李鸿章完全压制住,深谙“平衡”之道的两宫皇太后也绝不允许这种情况的发生。所以得了个大便宜的左宗棠这时候卖了个“乖”,小捧了一下抢钱失利的李鸿章。由此,这场爆发于左宗棠和李鸿章之间的抢钱之战结局明朗,左宗棠终于占了关键的上风。

朝廷既没有采纳李鸿章“暂弃新疆”的意见,也没有赞同左宗棠“全力注重西征”的主张,而是选择了海防塞防并重。1875 年5月3日,一道上谕发出:命左宗棠为钦差大臣督办新疆军务。

1875年5月30日,恭亲王等上奏,对海防筹议进行总结并提出办理意见:关于练兵,由于限于财力,请先就北洋创设水师一军,俟力渐充,就一化三,择要分布。旧有舢板、红单等师船,倘实不堪用,即行裁撤。关于简器、造船、新立外海水师应用枪炮、水炮台、水雷,应随宜购办。并派员赴各国学习制造诸艺。铁甲船拟先购一二只试用,果有实效,再行购买。同日又发布了上谕:著派李鸿章督办北洋海防事宜,派沈葆桢督办南洋海防事宜,所有分洋、分任练军、设局及招致海岛华人诸议,统归该大臣等择要筹办。

看似是一碗水端平的公平决断,其实则不然。关键的问题在于,以当时清政府的财力是根本不够这两项大开销中的任何一项的。所以最终的结果是,左宗棠因为西北战事得到了借洋款的指标许可,而原本许诺拨给李鸿章和沈葆桢每年四百万两的海防经费却被屡屡拖欠赖账。即便是沈葆桢提议将南洋的用款额度暂归北洋后,北洋每年能获得的经费也只能在80万两左右,根本不敷使用。

曲终人未散——是非功过自评说

海防大筹议的最大受益者显然是左宗棠,但这并不像某些“御用文人”宣称的是“爱国”战胜了“卖国”,道理很简单—因为左宗棠和李鸿章的争执远远达不到“爱国”和“卖国”的高度。

“爱国”即爱祖国,爱国家。而在大清国时,国人上下都不知“国家”为何物,更妄谈“爱”与“不爱”。“卖国”是指背叛国家或为了个人及小集团的私利出让国家权益的严重罪行。它应该有严格的界说,不能随意混淆。因此笔者反对将海防塞防之争上升到“卖国”与“爱国”之争的高度去看待。受“天下观”熏陶的左宗棠绝对不会为了虚无缥缈的“爱国情怀”去收复新疆,他提议收复新疆,仅仅因为他是甘陕总督,新疆又身为甘陕之屏障,更是为了能够继续伸手向中央要钱。因为保海防他左宗棠无功,但若新疆不保甘陕有失,那就是他左宗棠之过。同样,在“天下观”教育下成长的李鸿章自然也就没有义务去保中原十五省之外的新疆,更何况他是直隶总督,新疆和他没有丝毫关系。保新疆和办海防一样,同样是一个吸金的无底洞,保住新疆他李鸿章无功,但若海防有失就是他李鸿章之罪。用一个名词概括他们的动机—那就“本位主义”。

对于这次抢钱的结果,不论是左宗棠还是李鸿章都难说“满意”。上谕颁布后,李鸿章在给丁日昌的信中写道:“海防一节,虽奉简派,徒拥虚名,恐鲜实济。第一是无财,次则无人,又无激励之法。衰暮负此重寄,瞬见颠蹶,如何可支?”他的郁闷之情可以想见;而左宗棠毕竟也没有达到让朝廷全力支持西征的目的。有了“海防”这一挡箭牌,原本乖乖向他“协饷”的沿海各省如今有了堂而皇之的理由拒绝继续为西征“协饷”,因为朝廷对海防经费的安排是专款专用,不得推诿不交,不然乌纱帽难保。左宗棠的“协饷”要求和上谕比起来约束力就差了很多。左宗棠以借高额利息的洋款来逼迫各省继续“协饷”的办法也变得不怎么好使了。这笔“协饷”,李鸿章原本是一文也拿不到的,可是左宗棠也别想再多拿到一文。沿海各省督抚有自己的“小九九”,要办洋务,没钱是万万不行的。不阳奉阴违地截留一些,自己的洋务政绩从哪里来呢?

因此笔者认为:从这个意义上来说,左李之争,没有最终的胜利者,这其中的是非功过,只能仁者见仁智者见智。

责任编辑:安翠香