信仰——《少年派的奇幻漂流》随感

■杨帆

一

《少年派》如果没有最后十分钟的关于另一个故事的讲述,没有两个故事的映衬互现,或许就只是一个富有瑰丽奇幻色彩的冒险故事。当第二个故事即真相被讲述时,观众才蓦然发现四个动物与水手、厨子、母亲、派之间的一一对应,才恍然明白第一个故事里那些充满种种不可思议的场景其实不过是一场“梦”,梦中的隐喻,奇妙而清晰。在网上搜索的影评,大多醉心于从文化的、宗教的、伦理的等各角度解读隐喻的意义,却忽视了影片的整体喻示。在笔者看来,这部电影,是一个有关信仰的影片,它在故事层面以主角的故事展现人发现自我、认识自我的心理历程,而在影片的整体喻象上探讨着信仰的主题。我认为,这是李安想要传达给观众的最主要的内涵之一。

信仰,在影片开始时是以宗教的面貌出现的,童年派信奉着印度教、基督教、伊斯兰教和犹太教四种宗教。派严格遵守着每种宗教的教义,不吃肉、不杀生、饭前祷告……以至于他的父亲在一次晚餐时明确对他指出“信奉太多的宗教就等于什么都不信”,希望他能够通过理性思考去找到自己的方向。但对父亲的话童年派显然不以为然,这个时候的他并不能真正理解信仰的含义,他只是在“信奉”。我想,他确实被宗教中的某些神秘的、崇高的教义所吸引着、感动着,确实相信着“神爱世人”,相信着神在人最困难的时候会伸出救援的手,也确实在每天严格执行宗教仪式中感受到自身与神的贴近。童年派无疑是虔诚的,他的虔诚在于他对神美好的幻想,以及盲目的信任,同时,还来源于对自身“神性”的追求,似乎紧跟着神就能够在某一天触摸到神的手。

从派童年的故事来看,李安对宗教的世俗作用不否定,也不低估,但抱有一定的质疑——这句话通过成年派的话表达了出来。记得曾经看过的一段对人性了解非常通透的话,“一个跷跷板上,一头是神,一头是兽,人站在中间;人一半是神,一半是兽,不偏不倚,跷跷板才能平衡。如果人背叛了自己,不管是偏向神,还是偏向兽,结果都会让跷跷板倾覆。”神性与兽性,是人不可分割的两面,不论是不承认兽性一味向往追求至善至美的神性,还是一心为恶,在堕落为兽的路上越走越远,人都不可能与真正的自我相遇。童年的派,他所追求的“神”,实际上是披着宗教外衣的对自身“神性”追求,而他越是自以为靠近“神”,越是背离了真正的自己。所以,这样的派在遭遇海难,在目睹同类残杀、母亲惨死,独自在海上无尽漂流,甚至必须靠着同类的尸体才得以存活的痛苦时,他的信念体系在剧烈动摇着,动摇得最厉害的两部分,一个是来自于对自身“兽性”的惊恐,一个是来自神抛弃自身的愤怒,长期以来赖以存活的信念从动摇到最终的崩溃,他经历了一个痛不欲生的过程,但在迷茫、困惑、惶恐、茫然而不知何所从的过程,心灵开始了重建。

二

首先,我们必须先着眼于故事层面,对派在海上漂流的心理历程做一个梳理。将少年派与老虎视为派的一体两面,这是大多数影评人都认可的分法,这里,不妨将派作为实体的人,少年派与老虎分别视为偏向神性的一面与偏向兽性的一面。

少年派与老虎在海上的结伴漂流,他们之间经历了对立、对峙、共处与和解四个阶段。对立阶段,老虎在少年派的眼中无比强大,他无法接受,不敢碰触,只能将水与食物都搬上小筏子,立在“神”端而拒绝“兽”端。当小筏子被打翻,水和食物掉入大海后,对峙阶段开始,对峙并不代表派接受了兽性,只能说明他在饥饿中无可奈何向自身兽性的妥协,同时还要依赖兽性生存下去。影片中少年派指向老虎的棍叉,实际朝向派的心灵;向老虎大吼的姿态如“顿喝”般令派始终保持警醒,不愿与兽性同流合污。

当少年派开始想办法“驯养”老虎时,共处阶段开始了。这时,派在长期的兽性生存中逐渐习惯了自身兽性的存在,在享用着兽性带给他生存的惠处时,他终于在直面恶的基础上一点一点接受兽性。量的变化在累积着,而带给派心灵质的飞跃的是那一场暴风雨。在暴风雨中,当少年派在自然的伟力下呼唤圣迹时,他发现老虎却蜷缩在一隅瑟瑟发抖,就像少年派最初面对突然出现的老虎瑟瑟发抖一样。那一瞬间,派顿悟了,原来人的兽性,并不令人恐惧,也并不强大,一切都源于内心。内心有多嫌弃自身的兽性,就有多恐惧自身的兽性,兽性本是自身的一部分,要舍弃兽性就等于舍弃自身,就等于时刻逃避与自身的清醒对视。倒不如坦然接受兽性,然后发现它,原来亦不过如此。

暴风雨之后,少年派与老虎终于达到了真正的和解,少年派抱着奄奄一息老虎的头,把它放在自己的膝上,轻轻抚摸着,“我们要死了”,少年派落泪。这一刻的场景竟是如此和谐,少年派与老虎,不再有你死我活的争斗,不再有谁占上风谁落下乘的纠结,在感受到死亡如此清晰袭来的那一刻,派内心有了脱胎换骨般的清明。

离开食人岛的时候,少年派吹响了哨子,像等待一个老朋友一样等待着老虎,他知道它会来。坦然接受了自己的兽性,也就坦然接受了自己的“罪”;欣然与兽性相处,也就欣然抛弃了对“神性”的追求,还原为本真的人。那段时间独自漂流在海上的派,心灵进行着无数修炼者可遇不可求的洗礼,足够使派走出海难的梦魇,在文明世界重新开始新的生活。这才有小说家面前那样一个淡定的,有妻有子,过着平静生活的成年派。

这是第一个故事中少年派与老虎的经历,还原到第二个故事的真相中,便是派发现自我、认识自我、接受自我的过程。

三

当一个人只有承认了自己的不完美,坦然接受自己神性与兽性并存的两面,站在跷跷板的中心,对自我有了真正的清醒的认识时,才有可能打开进阶信仰的门,接近李安导演所认为的信仰。

那么,到底在李安的心目中,到底什么是信仰?我想,在理解李安所认为的信仰之前,我们还必须再弄清楚李安心中的“神”是怎么一回事。

我以为,李安所想传达给观众的他所理解的神,不全是影片开始童年派信奉的各种宗教的神,不等同于印度教、基督教、伊斯兰教和犹太教四种宗教的简单相加,它看似不在却又无处不在,它一片虚无却又包罗万象,它神秘莫测却又庄严肃穆……这一切恰恰与影片所呈现的直观的自然影像相符合。原来,先进的3 D电影技术并不仅仅为了带给观众更美好的观景感受,更重要的是契合了李安导演价值观中对神的感念与想象。

当我们把第一个故事与真相一一对应重合时,我们便能够想象,独自漂流在海上的派,是在怎样的心灵煎熬中度过了一日日、一夜夜。信奉宗教的他,定然无数次仰望天空,企盼神的拯救,企盼神谕的降临。然而,无论他怎样地祈求、怎样的祷告,神似乎都对他不闻不问,命运却始终与他开玩笑。在一次次的绝望、希望、挣扎、奋起中濒死存活的派慢慢地明白,就像在绝境中漂流到食人岛时少年派感受到的那样:无论在希望中微笑,还是在绝境中哭泣,神都在那里,但是,也只是在那里。

这就是神拯救人的方式。神在那里,静默地看着派在与自然的对抗中头破血流、筋疲力尽,静默地看着派在命运的驱使下浮浮沉沉,身不由己,静默地看着派在宇宙的浩淼中虔诚的低下了头,承认自己作为人类的卑微与渺小。当派终于不再执着想要用以“人”的姿态去追求“神”的时候,终于丢弃了人对自身“神性”的迷恋与膨胀,在神的面前俯低姿态,以最本质的人的身份,不偏不倚,站在神与兽的中间时,他才真正地朝向“神”迈出了第一步。

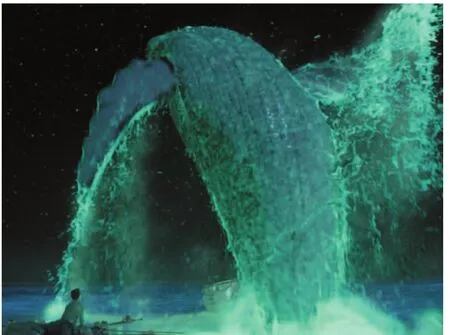

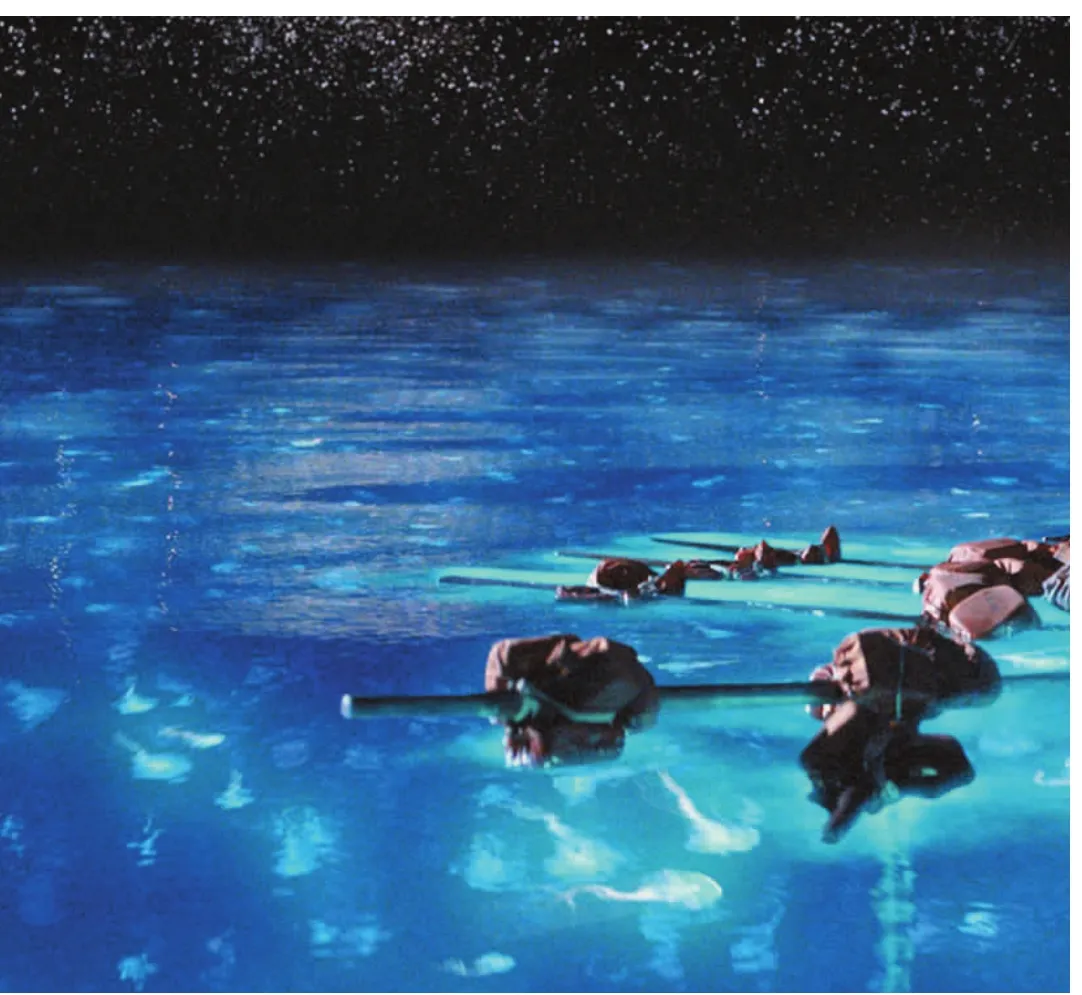

我想,这或许就是李安心中的“神”,那样静默的、神秘的、包罗万象又虚无飘渺的“神”,在李安的镜头下,以奇幻的自然具象出现。跃出水面的鲸鱼、恐惧与雄壮并存的暴风雨,都俨然作为派命运的转折点、心灵成长的催化剂出现。而电影多次出现的夜之海镜头更是最充分地具像化了李安心中的“神”。夜、星空、大海,水天交换处,一叶孤舟,派或者默默地仰望苍穹,或者低头凝视水中的自己。人,只有丢弃了对自身完美的追求时,才有可能面对真正的自己,在那一片威严的无穷无尽的静默面前,展开心灵的对话,进而真正地认识自己,善也是我,恶也是我,我只是一个渺小的人类,有着卑微的灵魂,但我愿意接受这样的自己,进而喜欢这样的自己。

海上漂流的后期,是派一生中最接近神的日子。那些日子,派与自己在一起,在神静默的凝视中,在肉体极度的衰弱中。没有哪一次,派能够这样地贴近自己的内心。“总有一双眼睛笑眯眯地看着你”,神亦是无比地宽容,所有的恶,所有的罪,讲给自己听,讲给神听,在静默中感受到神的包容,感受到自身的被救赎。就像少年派与老虎最终的和谐,派与自己的心灵达到了和谐,一切,都放下了。

我想,这或许就是李安心中的“神”。心中的神,并非任何一个世俗的宗教之神,而是那样一种神秘莫测的威严,那样一种包罗万象的博大,使人不自觉地在他面前俯低姿态,抛弃任何作为人自身欲望的膨胀,并在这俯首的姿态中,无限接近真实的自己。

四

那么,信仰是什么?

影片的最后,成年派与小说家之间有一段很有意思的对话。成年派在分别讲述两个故事之后,问小说家“你更喜欢哪一个?”小说家思考片刻,答“我更喜欢少年派与老虎的故事”,成年派的目光欣然,说:你追随上帝!

这段对话是解读影片的关键,也是理解李安想要传达给观众的信仰观念的关键。比较两个故事,第二个故事作为真相,人与人之间,为了生存的自相残杀,何其残酷,几乎是在挑战观众的道德极限,而第一个故事,虽然也不乏惊心动魄,但在真相的映衬下,至少不那么“面目可憎”。我想,连同我在内,大多数观众都会与小说家一样,更喜欢第一个故事,喜欢那一个“梦”。因为无论现实何等的残酷,无论人具有怎样卑劣的一面,人性中天然有向善的因子。人是能够通过后天的道德教化,隐藏兽性的一面,就像那消失在丛林里的老虎。正因为成年派感受到小说家那颗趋善避恶的心,才欣然道出:你追随上帝。

这时,我眼前,似乎有一幅图画徐徐呈现:一个跷跷板上,人站在跷跷板的中间,维持着平衡(本质的自己),他的头顶上,是神秘莫测又包罗万象的静默的天空(心中的神),他抬起头,手抚胸,仰望天空,脸,光明的一面,始终朝向跷跷板指向善的那一端。

转念间,脑海里又浮现出几百年前的康德说过的话:“有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异,不断增长,这就是我头上的星空和心中的道德定律。”

我想,这,或许便是李安想要传达给观众的“信仰”。