出租房里的时光,是一种修行

出租房里的时光,是一种修行

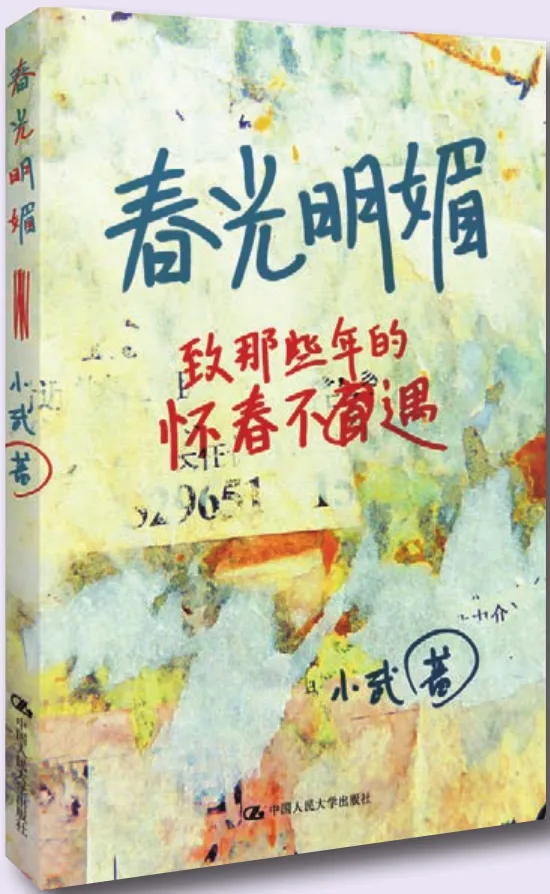

春光明媚

小武

中国人民大学出版社

2013-0824.80

978-7-300-17749-6

(一)

我和大鹏、小余从学校里出来,就搬到了这个城中村——陈庄。据说这儿原来有个陈庄帮,被警方端了之后就清净了。不过听说房东也不好应付。我哥们儿老梅在这儿住过,走的时候没关电扇,回来发现电扇不转了,开始以为是碰到了田螺姑娘,后来才知道是房东打开门进去关的,老梅很窝火,双方吵了起来,差点动了菜刀。

我们住在一户民房的二楼。这儿的房子表面上没什么区别,都是整齐排列的水泥外墙的小楼,有一次下夜班都忘了哪里是我家。

我们家内部的格局是这样的:一楼是房东,二楼是我们,二楼的楼板被掏了个大圆洞,围着这个洞的是一圈栏杆,像火柴盒一样的小屋,就分布在这个栏杆的东西北三面。对了,头顶上用玻璃给罩住了,阳光能进来,雨进不来。房东的小院也可以起到客厅的作用。这样的户型有些憋得慌,不知道房东老大爷总气得咚咚咚地给房东阿姨磕头跟这个有没有关系。

我们的邻居大概是这样的:两个工业学院的在校生,一个在歌厅上班的女人,一个不知道职业的大姐。还有一间只容得下一张床的房间经常空着,没人租。之后我在陈庄还搬过一次家,大体的格局和邻居的组成都跟这里差不多。

(二)

我想先从声音说起。刚才介绍过了,这种鸡犬相闻的建筑格局,让大家的隐私少之又少。房东家经常传来这样的声音,老太太骂老头儿,骂急了,老头儿就给老太太磕头。房东的儿子和儿媳在这种骂声里噤若寒蝉。不知道老人的争吵会不会扭曲他们已经不太稚嫩的心灵。

我们住歌厅女人的隔壁,墙上有扇封死的木门,将耳附上,经常听到男男女女的说笑声,偶尔还有哭声,独独缺少我们期盼的那种声音。男人很老了,莫非不行?

歌厅女人是南方农村出来的,平时在家干活儿很熟练。有一次在水龙头旁边,我洗头,她洗菜。停水了,她就拿出自己家的小红桶主动给我倒了半盆水——倒水之前,还先涮了涮盆里的泡沫。歌厅女人的朋友长得都很漂亮,看样子像同事。她们在外面叫门的时候,我和大鹏如果在后厨做饭,就会撒着欢儿地跑下去开。

其实大家都很安静,除了我们,这也是房东屡次警告我们的原因,“几个大小伙子能找到住的地方就不错了,一定不要出声打扰别人”。

同学韩超平老来找我们,房东烦了,碰上就找他要水费,说他来了总洗手(超平也确实有点洁癖,别人是饭前便后洗手,他连便前都要洗)。还有一次,来了四五个朋友,大家说说笑笑,推杯换盏正高兴的时候,我突然看见玻璃上贴着一张脸——没错,是房东阿姨的。她的五官被各种折射所扭曲,完全看不清楚,只能感觉到一些部位有点深浅的变化。这种情况,我搬家后仍然遇到过,仍然是另一个房东阿姨的脸,仍然是晚九点左右,仍然是阳台上或者想象不到的位置。

她们总在提醒我,这儿不是家。

(三)

和我们一样挨过批评的是那个经常住不进人的小屋的主人,而且她在我们记忆中的出场方式和《红楼梦》里的凤姐一样——未见其人先闻其声。那声音是在半夜,“啊呀呀,啊呀呀……”,我们三人都竖起了耳朵。有一个男人问她:“是不是很疼啊……”能听见一个男人的声音是因为大鹏已经走到了她的窗外……后来,半夜的时候这种声音时常响起,仍然是不变的“啊呀呀”,而不是传说中的“R-O-O-M”,我们也怀疑她有问题。当然,这种声音并不是所有人在半夜都能听得见。大鹏说自己的耳朵能接收到这种频率,一有信号,他就诈尸般坐起来,然后摇醒身边的我,我还在穿鞋,他就光着脚跑了出去。我在我们门口,他在人家窗外,月光淡淡地从天井照进来……

一会儿,他回来了,说:“你怎么不过去?我都听见扑兹扑兹的声儿了。你不知道我有多紧张,我浑身上下不能出一点声儿。我光着脚,还得轻轻的,我不敢很快地蹲下去,怕关节噼里啪啦响起来,我不敢呼吸,更怕自己放屁……”

有一次,我禁不住诱惑,半夜被大鹏叫起来,往人家的门口走,刚蹲下就被门口的一双臭鞋熏得差点窒息,赶紧踉跄着退了回来。臭鞋的主人是一个胖子,我们以为是他压得那个女人怪叫。直到有一天,看到一个西装革履的瘦子晚上住在那间屋里没走,才确定他不是唯一的男主角。女主角我们也见到了,长相一般,身材偏瘦,经常穿一身蓝色正装,蹬着高跟鞋,像是从事某种稍微上档次一点的服务行业的。

刚看了一个外国科学家的测验,说穿得越多、环境越糟,达到性高潮的指数越低。但我想在那儿一定是很刺激的,也是很多人想体验的。同学胖猫的故事就广为流传。胖猫和海燕住在一起,十平米的小屋里放着两张床,一张是胖猫的,一张是海燕的。我怀疑其中的一张纯粹是用来放杂物的。作为邻居的超平说,分床是真的。夏天从外面冲凉回屋,海燕就会喊:“张胖猫,你给我穿上点。”半夜的时候,超平还听见海燕喊:“张胖猫,你给我下去。”憋得胖猫来我们家做客的时候,就问我门外音像店里是否有A片可租。

(四)

刚从学校出来,每个人兜里都还有几个钢镚儿。于是,我记得四个大男人在一个阴天的上午,过家家般买铁锅、买碗筷、买菜刀、买煤气灶,像模像样地开张做饭了。

大鹏当过几天主厨,因为他的厨艺确实过关,看着他调出香气扑鼻的饺子馅儿,我们的惊异之情如同新中国有了第一颗原子弹。做饭时,他很享受地说:“勺子是我喜欢的,砧板也是我喜欢的……”我怎么听,都觉得这话有点儿酸,这多半出自于一个刷碗工的嫉妒。记得当时正是冬天,我一边干活儿一边念诗:“饮马长城窟,水寒伤马骨……”我以前基本没做过饭,也从来没有“食不厌精,脍不厌细”的概念,只要没毒和做熟的东西我都能吃。

好景不长,大家穷困潦倒,很快就揭不开锅了。有次半夜饿得睡不着觉,就四处踅摸家里还有什么可吃的,最后只发现几把小米,赶紧熬了粥。粥太淡,我就把自己那份分成三小份:一份放了点儿糖,一份放了点儿方便面作料,一份放了点儿酱油和香油。还是放糖的味道最正常。

刚开始,我们每人每周都要往窗台上那个放买菜基金的破鞋盒里扔二十块钱,后来里头的钱就渐渐少了。除了我,他们都没找到工作。以后干脆就空了,谁有本事谁就自己找饭吃。实在饿得不行了,大鹏就去我的脏衣服兜里翻翻,几乎每次都能找到个炒饼面条钱。

(五)

搬家的时候,只剩下我和小余。

新家依然是一楼房东、上面房客的格局,只不过这次的楼是三层,我们在二楼,房很新。有一次碰着同学问我们住哪儿,小余说就是振岭路北边最新的那个楼,说话间,好像还带着些许的自豪感。

这栋楼上上下下有十八个房间租给房客,我们在最核心的位置,没有一面墙和外界直接接触——如果说这栋楼是一个大包子的话,我们就是馅儿。冬天的时候,房东把暖气烧得半死不活,只有我们屋里从来不冷,只是一到夏天就惨了,闷得睡不着,在屋里呆不了几分钟,就想上公共厨房冲个澡。一般是午后或者晚上大家都不做饭了,进去的人就插上门开始洗。后来插销被撬了,肯定是有人觉得做出来的饭有一股肥皂味,故意偷走的。

我那会儿喜欢跑步,那么多心事追着我,好像跑起来就能甩掉它们似的,跑完这形而上的一次步,必定出一身形而下的臭汗,顾不得别人反对,也懒得脱衣服,拿起水盆,哗哗地往身上浇——没人的时候,我还是会穿着衣服稍微搓一搓重点部位的——然后跑回屋里,一层层往下撕那些贴在身上的衣服。当然,换衣服的时候速度得快,因为我们屋没窗帘,窗外就是大家晾衣服的阳台,而且阳台的尽头还有一个火柴盒小屋出租,里面住着一个在商场上班的姑娘。

睡觉的时候,我和小余从来都是穿一条大裤衩,实在热了就把前门的纽扣从上往下数第一颗解开,或者是把带松紧的裤子往下拽那么半厘米。那几年我的身材还是不错的,也不知那个姑娘每天凌晨穿过我的窗外时有没有产生什么邪念。

我们睡觉的时候,门是开着的,这样窗外的风还能和楼道的风形成对流。就像不挂窗帘一样,我们觉得自己除了青春之躯,一无所有,而这又是别人带不走或者不屑带走的。

后来我有了钱包,每个月有了一千块钱的工资,于是发明了一个防贼的方法——把门留一条半人宽的缝儿,紧挨着门放一个空啤酒瓶。汶川地震时,有人用头朝下的啤酒瓶来预测地震,我们一样聪明,只是比他们早。在那儿住了两年,啤酒瓶一次也没有响过。