单片机辅助的探地雷达采样方法在岩溶探测中的应用

周醒驭,周荣官

(1.东南大学信息科学与工程学院,江苏南京210096;2.南京水利科学研究院岩土工程研究所,江苏南京210024)

1 概 述

地质雷达(GPR)是一种利用物体不同介电特性对地下或物体内不可见的目标体或界面进行定位的电磁探测技术。通过向待测方向发射高频电磁波,利用不同介质具有的不同介电性质,根据接收到返回波形的性质进行目标判定[1]。由于地质雷达探测手段具有精度高,适用性广,探测无损伤等众多优点,近年来在场地勘察和工程质量检测两大主要领域已经成为一种重要的勘探手段,并向更多方向扩展[2-4]。

一般情况下,在实际的采样过程中,一套雷达天线设备的使用至少需要两个人的配合,其中一个人在前面拖动天线并负责在合适的时间通过电脑软件的控制对天线进行采样操作,另外一人则需要跟在天线后根据事先放置的工程标尺每隔一定距离给予电脑操作者提示去采样。

只有极少数情况下才能使用测量轮进行等距采样的控制,虽然测量轮原理简单,操作方便,但是由于它对接触面的摩阻系数要求较高,且要求接触面较为平坦,实际现场很难满足这种要求,因此,这种看似最为简单精确的方法不能在实际中得到广泛的应用[5]。

基于对探地雷达等距采样的实际需求,本文讨论了一种基于单片机的雷达等距提示装置的设计,并试图通过这种减小实际操作中等距提示困难的装置衍生出一种新的探地雷达现场采样方法。作为一项专门针对探地雷达使用的硬件设计,这种装置弥补了国内目前在这个领域的空白。

2 辅助装置系统架构及方法演变

整个辅助提示装置系统架构如图1所示。

图1 辅助提示装置系统架构图

单片机作为一种低成本高性能的控制器,在测量控制领域有广泛应用[6-8]。整个装置以一块8052单片机为控制核心,以两个发光二极管指示工作模式及状态并通过拨键开关进行模式切换,以磁传感器作为信号源,符合条件则通过蜂鸣器发生进行采样提示。

作为一个采用TTL电平的辅助移动设备,装置选用可充电4.2 V锂电池作为电源,以最大工作电流30 mA计算,装置有效连续工作时间至少在20 h以上。

这种装置虽然不与特定数据采集软件直接挂钩,从而具有较强的通用性,但同时具体使用方式也需要随实际使用的探地雷达型号进行调整。

以瑞典MALA公司生产的250 MHz天线为例,天线本身呈盒状,宽度约40 cm,在常规方法中,由于另外至少一个人进行报数操作,实际宽度要求至少要达到80 cm,而在使用了这种装置后,只需要一根与行进路线并行放置的工程卷尺与装置连接即可,对现场宽度要求可以降低到50 cm,这对于地形较为复杂的现场无疑具有重要意义[9]。

同时,在原有的采样方法中,根据人工报数进行取样操作实际上带来的是取样点附近区域取样的不均匀,在取样点处出现停滞与一定程度上的重复。在使用机器辅助报数的情况下,使用者根据装置上传感器划过卷尺上相应后行的提示在笔记本电脑上利用雷达配套的采样软件直接进行采样控制,避免了信号的停滞与重复[10]。

3 图像解译理论基础

图像分割就是把图像分成若干个特定的、具有独特性质的区域并提出感兴趣目标的技术和过程。图像分割的一种重要途径是通过边缘检测,即检测灰度级或者结构具有突变的地方,表明一个区域的终结,也是另一个区域开始的地方。这种不连续性称为边缘[11]。不同的图像灰度不同,边界处一般有明显的边缘,利用此特征可以分割图像[12]。

在原有的采样方法中,人工报数带来的停滞实质上增加了所采集图像中灰度变化,响应梯度大小增大,所采集边缘区域更加突出,锐化程度较大,表现为提取出的边缘数目变少。

4 实际应用案例

南京市浦口区某建筑场地在前期的钻探及基桩施工过程中发现基岩中有岩溶发育现象,体现为施工场区几处出现地表下沉现象。为了工程的安全,业主在反复调研的基础上,决定采用物探方法来查明地下土洞及岩溶发育情况,为下一步修正设计,安全施工等提供技术依据。

根据相关规范要求及以往物探经验,结合工作目的及现场地质条件,提出物探工作的基本思路为:以浅地震结合探地雷达方法为主进行基岩岩溶探测。

根据场地情况及物探方法技术要求,在场地范围内东西向沿桩基轴线布置浅地震及探地雷达测线计15条,南北向布置高密度电法测线3条、浅地震及探地雷达综合测线1条,共19条测线。这里选取较为典型的一条测线结果进行分析。

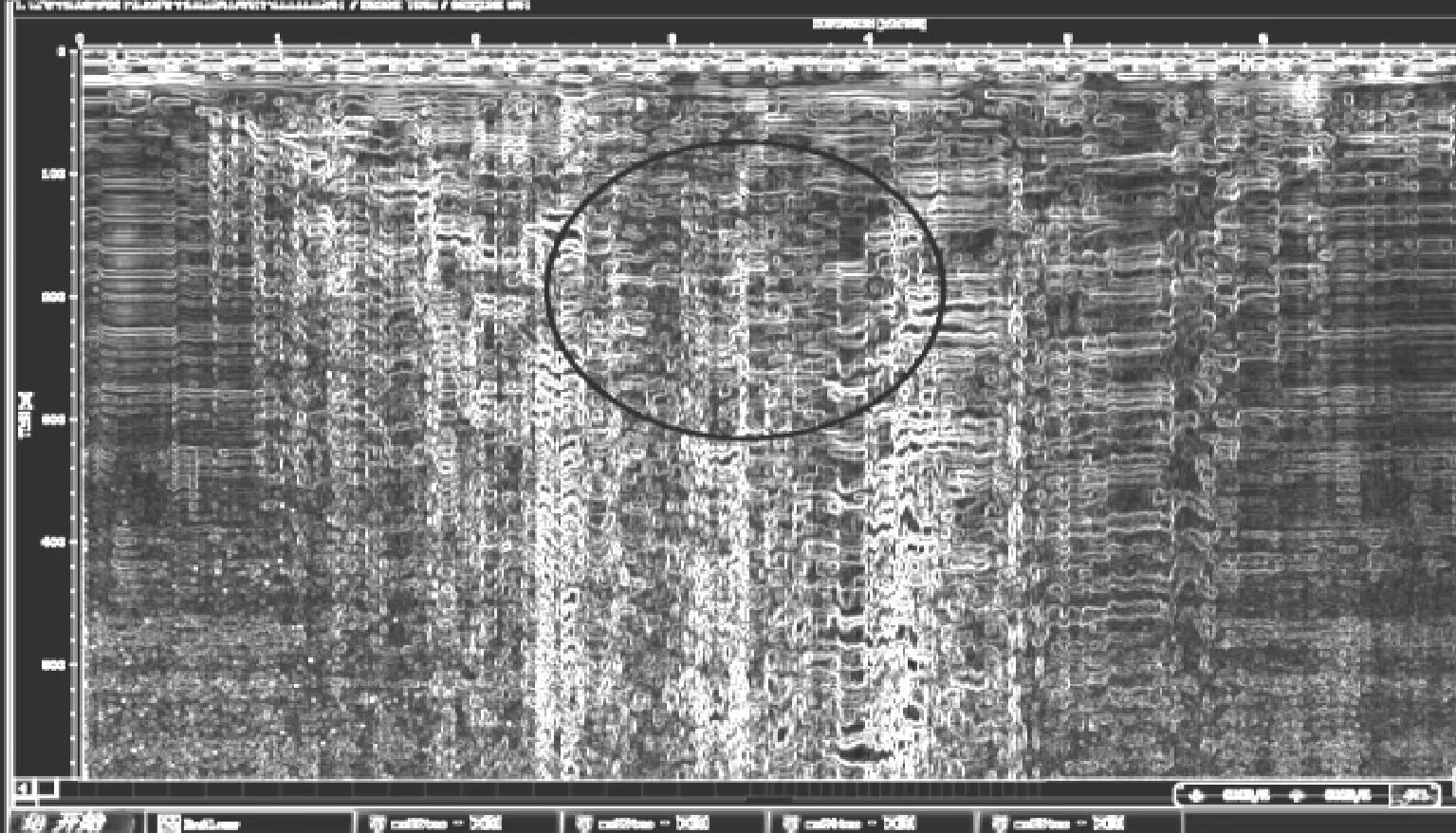

图2与图3分别是使用传统方法和使用改进的现场取样方法所得到的探地雷达图像。

图2 使用传统方法所得图像

对比两幅探地雷达图像,我们不难发现,测线轮廓和形状基本相同,但仔细对比还是可以发现细微的差异,即图2中左边圆圈的位置,使用传统方法所取得的雷达波形存在一个基本平行的延长带,而在使用新的方法进行试验时,这条重复波形的延长带并不存在。这是由于传统方法在使用的过程中,存在报数与拖动步骤不一致所造成的信号采集停滞现象,该现象反应在波形中为横向平行线,该特征只有通过人工观察才有可能加以判别并剔除其影响。因此在这里,新的方法实质上是消除了采样间隔的不均匀,从而减小了对波形产生的重复影响。

图3 使用改进方法所得图像

与此同时,根据探地雷达的波形特点,在图2中可以发现波形呈现圆弧形形状,即图中用方框画出的区域,判断该区域有可能是溶洞及其影响区域。对照图2及图3并结合水平打标点的位置,可以发现:上下两图中基岩岩溶发育区的水平位置呈现出一定的差异。传统方法的图形中目标区域与新采样方法所得到的图形中目标区域其实际距离大约差1 m,显然新方法对于准确定位岩溶发育区有积极意义。

结合探地雷达的实际使用经验分析,这种水平方向上的差异主要是由于人工采样报数的不及时造成的采样停滞形成。而溶洞区域的位置不统一是由于原有方法的持续打标距离偏差带来的累积漂移误差。

为了进一步分析这种差异,使用边缘检测方法对雷达图像进行单独的处理。从而得到如图4和图5的两幅图像。通过边缘检测可以强化原有雷达图像中灰度的差异,同时又可以指出图形沿轴变化的过程中的边缘。

由图4和图5可以看出,在处理后的图像中,用黑圈圈出的区域在线条的分布密度上存在较大差异。新采样方法所得到的图像在某些区域边缘分布密度比传统方法所得到的大。根据边缘检测的性质,更加均匀的边缘分布可以说明更加平缓的过渡,由此可见,新采样方法所得到的雷达图像在某些区域显示出比传统方法所得到的更加平缓的过渡带。

图4 边缘检测处理前的雷达波形

作为相互验证手段,在同一位置布置了浅源地震测线,见图6。由图6分析可知:在时间剖面140 ms~150 ms出现反射相位,总体信号能量较强,推断为基岩反射相位。在32~49 CDP间(图6圆圈处),出现相位缺失不连续、信号紊乱、能量减弱等现象,该异常推断为基岩岩溶发育区。

图5 边缘检测处理后的雷达波形

图6 浅源地震法所得图像

与此相对应的雷达图形(图2)中,100 ns左右出现一U型反射界面,据调查该场地原为水塘,该界面推断为回填土与原地层的物性界面。8号标点接近处,也即方框之间波形的视周期明显变长,并且夹杂高频信号,推断该处为岩溶影响区域。与此同时,波形还出现圆弧形态(在方框中的椭圆形线框内)。圆弧形态波形符合空洞的典型特征,表明该位置存在空洞。该位置与图6中测线地震时间剖面图中推断的基岩岩溶发育区(图6圈内)相对应,两者之间甚为吻合。

通过地震推断的基岩岩溶发育区与地质雷达推断的基岩岩溶发育区的结论在随后的钻探中得到了验证。根据钻探结果,在该测线水平约34 m,深度13 m处存在岩溶发育区。

由于本次场地中总体测线较短,累积漂移误差仍然较小,新方法在定位精度上的优势没有能充分体现。但值得注意的是,实际工程中可以存在长达数千米的测线,在这种情况下,累积漂移误差将不再是一个微小可忽略的数值。总体而言,新采样方法与传统采样方法相比,所得图像主要表现出更加细致的线条分布并且去除了一些由于传统采样方法的欠缺造成的波形失真,对于分析可以起到简化作用[13-14]。

5 结 论

综上所述,这种单片机辅助的探地雷达现场采样方法相比于传统的现场采样方法主要具有如下优点:

(1)减小雷达采样过程中的干扰,从而减小图像的相对运动模糊,提高图像复原质量;

(2)降低使用条件,减小使用环境限制;

(3)由机器进行报数操作,减少人工工作及人力成本。

在这种方法中所使用的辅助装置作为一项专门针对探地雷达使用的硬件设计,目前还没有同类产品,新装置弥补了国内在这个领域的空白。

[1] 李大心.探地雷达方法与应用[M].北京:地质出版社,1994:119-126.

[2] 张玉峰.地质雷达在滑坡滑面分析中的应用[J].中国西部科技,2009,8(30):21-24.

[3] 董延朋,孔祥春.影响地质雷达工作的因素分析[J].物探装备,2007,(2):130-133,155.

[4] 李福伸,贺芳丁.地质雷达在大直沟水库大坝质量检测中的应用[J].水利技术监督,2008,(5):41-43.

[5] 汪 谋.地质雷达探测效果影响因素研究[J].雷达科学与技术,2007,5(2):86-90.

[6] 贺力勤,葛伟亮,高晶敏.单片机在超声测厚仪中的应用[J].北京理工大学学报,1997,17(3):388-392.

[7] 舒红宇,黄 伟,赵 海,等.单片机在磁电机在线检测与加工设备中的应用[J].重庆大学学报(自然科学版),2007,(1):18-21.

[8] 苏清祖,江文根,单春贤,等.单片机在车辆行驶称重仪中的应用[J].江苏大学学报(自然科学版),2005,26(2):125-128.

[9] GeoScience M.Ramac GPR Hardware Manual[M].2005.

[10] 郝建新,魏玉峰.地质雷达探测干扰因素及图像识别研究[J].华东公路,2009,(2):74-76.

[11] 冈萨雷斯.数字图像处理[M].(第二版).北京:电子工业出版社,2004:463-474.

[12] 冈萨雷斯.数字图像处理(MATLAB版)[M].北京:电子工业出版社,2005:285-289.

[13] 王和文,孙树国,葛增超.影响地质雷达探测效果的不利因素分析[J].勘探地球物理进展,2009,32(5):351-355,361.

[14] 王 琼,刘正琼,陈雁翔,等.红外遥控技术在智能抄表系统中的应用[J].仪器仪表学报,2006,(Z3):1901-1902,1912.