厦门马銮海堤开口建闸方案水动力研究

崔 峥

(南京水利科学研究院,江苏南京210024)

1 自然条件

1.1 地理位置

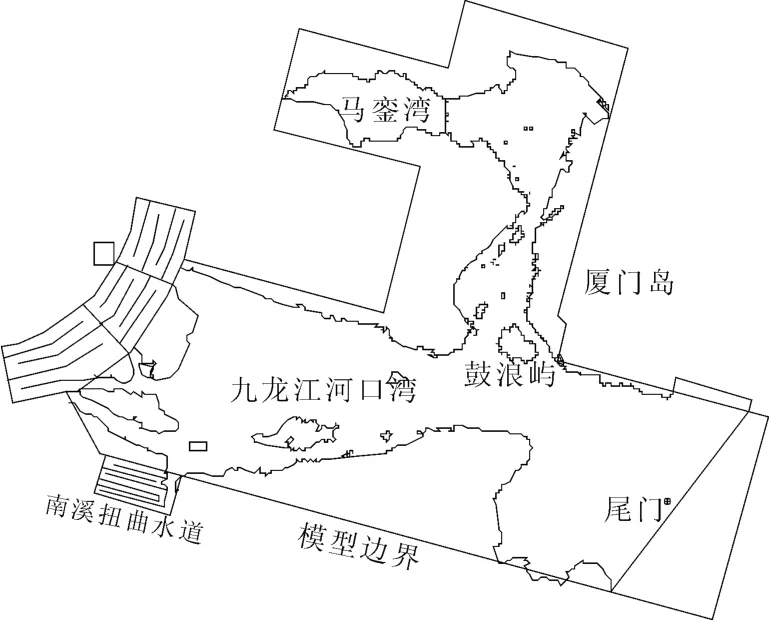

马銮湾位于厦门市西北部[1],东面与集杏辅城的杏林片相邻,西侧邻漳州市,南侧以蔡尖尾山与海沧片区相隔离。规划中的马銮湾城区范围东侧边界为新阳大桥、南侧边界为蔡尖尾山、西侧边界为厦门与漳州行政界线(第一农场)、北侧边界为鹰厦铁路,总面积约为55.60 km2(含水域)(见图1)。

图1 马銮湾地形

马銮海堤于1957年开始兴建,1959年因特大台风袭击等原因,曾重新修改设计,于1960年6月建成,海堤全长1 655 m,堤顶高程6.76 m,顶宽约8 m,有公路通过,海堤南北两端建有排洪闸3座;堤外有玻璃厂码头和涤纶厂两座3 000 t码头。新阳大桥建于1998年,坐落于马銮海堤西侧,二者相距约75 m。

1.2 潮汐

厦门海域属正规半日潮,潮波呈驻波形态,马銮海堤处潮型与鼓浪屿基本一致,相位略滞后,振幅稍大。鼓浪屿海洋站潮位特征值如下(黄海高程,简称“黄零”,下同):平均高潮位2.40 m,平均低潮位-1.59 m,平均潮差3.99 m,历年最高潮位4.54 m,历年最低潮位-3.30 m[2]。

2 模型概况

试验在厦门湾整体物理模型中进行,该模型于2001年建成[3],见图2,东边界至塔角附近,西至九龙江南、北、中港;南至大磐浅滩,北至东渡湾北端的杏林海堤,东西范围30 km,南北24 km。包含水域面积近250 km2。模型水平比尺 λl=500,垂直比尺λh=70。模型对厦门西海域2003年4月大、小潮5个潮流测站和4个潮位站同步资料[4]进行了验证,模型验证结果和现场资料一致,满足规范要求。

图2 厦门湾整体物理模型布置

3 试验方案[5]

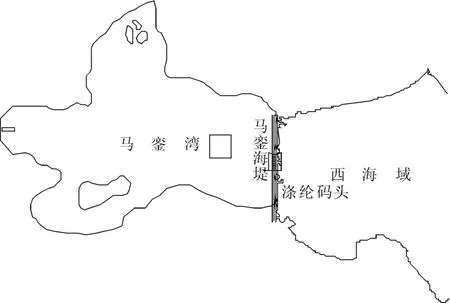

图3为马銮湾岸线规划布置方案和开口位置,湾内水域面积8 km2,开口约200 m,湾内统一清淤至-3.74 m。

开口建闸方案分为过水闸和船闸,船闸为2孔×24 m,闸室位于湾内,过水闸为上、下两片,开口宽度有两种方案,分别为9孔×24 m、净宽度216 m和19孔×11.5 m、净宽度218.5 m,闸墩与新阳大桥桥墩连接并对桥墩加以保护。过水闸与船闸间设置隔流堤,过水闸南端隔流堤距涤纶码头北端154.2 m,闸门底高程为-5.24 m,适当考虑下闸门关闭的情况(闸顶高程+1.0 m),湾内、外隔流堤设计长度100 m,并适当优化,海堤两侧按照闸门设计[6]在湾内、外地形中增加了护坡和防冲槽。

图3 马銮湾规划岸线布置

试验方案:(1)海堤开口设闸方案共两种,即9孔×24 m及19孔×11.5 m,闸底高程黄零-5.24 m(厦零-2.0 m),并考虑下闸门关闭(闸顶高程黄零+1.0 m)情况;(2)湾内、外隔流堤长度优化:湾外分别为100 m、150 m和200 m,湾内为100 m和170 m。

4 成果分析[7]

4.1 闸门方案及测点布置

根据研究需要,模型在湾内、外闸门防冲槽出流处、主流区、湾外深槽区、隔流堤端部一定距离、船闸候船区、涤纶码头前都布置了一定数量的测流点,布置范围距海堤1~1.3 km,船闸位置、测点布置及编号见图4。

图4 马銮海堤开口设闸方案测流点布置

4.2 建闸方案对潮位和纳潮量的影响

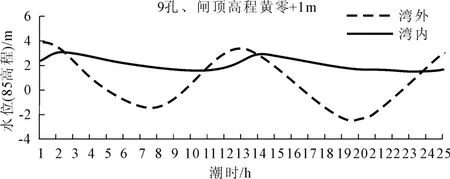

进行建闸方案研究时,首先需考虑各建闸方案对纳潮量的影响,这是马銮湾开口的主要目的之一。对比不同建闸方案,闸底坎高程-5.24 m时,9孔和19孔方案湾内、外潮位基本一致,略有滞后。9孔×24 m方案下闸门关闭(闸顶高程+1.0 m)时,湾内最低潮位略高于+1.0 m,高潮位也有所降低,相位滞后,纳潮量明显减小,图5为9孔×24 m方案闸顶高程黄零+1.0 m时湾内、外潮位过程线。

图5 湾内、外潮位过程线(9孔×24 m,闸顶高程+1.0 m)

马銮湾开口建闸后,大潮条件下9孔方案增加纳潮量4.4×107m3,19孔纳潮量比9孔减少5×104m3~10×104m3。在9孔条件下,下闸门关闭时,纳潮量约为1.2×107m3左右,湾内纳潮量将有较大幅度的减小。

4.3 闸门附近湾内、外水流形态

马銮海堤开口后,进出湾内的水流从闸门集中通过会现成类似射流形态,湾内、外水流较为复杂。图6为9孔闸底高程-5.24 m条件下,闸门附近湾内、外水流涨、落急流态。可以看出,涨潮时,湾外主流沿南侧深槽斜向进入闸孔,位于隔流堤南侧的涤纶码头前有一定的横流出现,最大流速近50 cm/s,交角为20°~30°,对涤纶码头和船闸航道段船舶有一定的影响。进入湾内的水流方向基本上沿湾内隔流堤方向运动,主流两侧分别形成不同方向的回流,但流速不大。落潮时,湾内为归槽水流,湾外水流沿隔流堤向前流动,水流平顺。

图6 闸门附近涨、落急水流流态(9孔、闸底高程-5.24 m)

4.4 湾内主流区流速

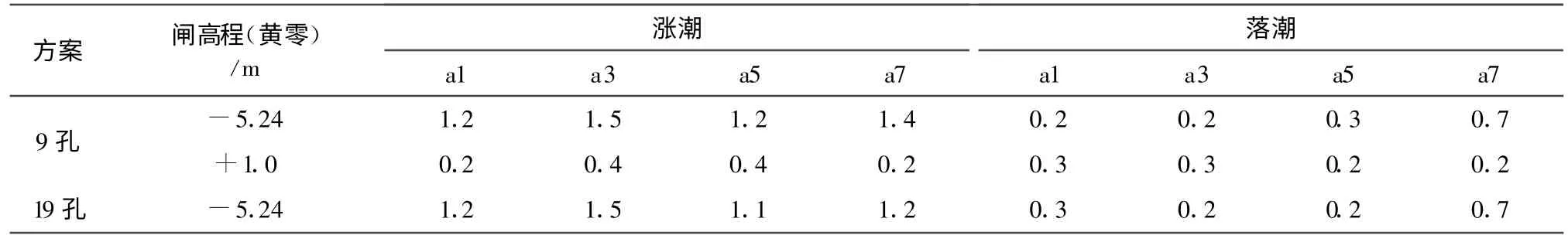

表1为不同建闸方案条件下马銮湾内主流区平均流速沿程分布,测点布置见图4。可以看出,湾内涨潮流速明显大于落潮,涨半潮平均流速最大1.5 m/s,最大流速达2.5 m/s,落半潮平均流速最大不足0.8 m/s。在闸底坎高程-5.24 m条件下,两方案湾内水域流速分布相近,闸门附近9孔方案流速稍大;9孔闸门底坎+1.0 m时,湾内平均流速减小至40 cm/s左右。

表1 不同建闸方案湾内主流区平均流速沿程分布 单位:m/s

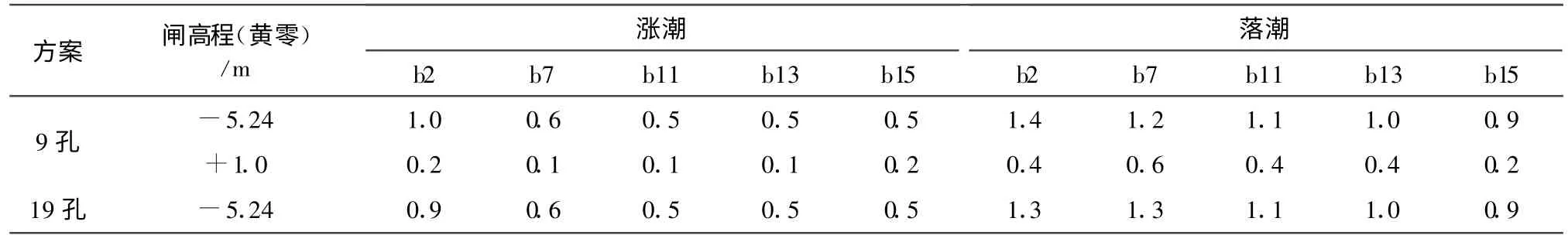

4.5 湾外流速分布

湾外沿闸孔(主流区)和深槽布置两排测流点,表2为9孔方案湾外主流区平均流速沿程分布,起始点b2位于马銮海堤闸门抛石护坡处。总的看来,从闸门处向湾外,沿程流速逐渐减小,靠近闸门处流速最大。与湾内相反,湾外落潮流速大于涨潮,落半潮平均流速从1.4 m/s左右逐渐减小至1m/s左右,两方案水流相近,9孔闸门底坎+1.0 m时,湾外主流区平均流速不足0.6 m/s。

表2 不同建闸方案湾外主流区平均流速沿程分布 单位:m/s

表3为湾外深槽区平均流速沿程分布情况。可以看出,由于处于掩护区,深槽处流速明显小于主流区流速,涨半潮平均流速为0.5 m/s左右,落半潮不足0.4 m/s,19孔与9孔方案水流相近,9孔闸门底坎+1.0 m时,深槽区平均流速减小至不足 0.2 m/s。

马銮海堤建闸方案的实施、隔流堤的设置,使主流尤其是落潮流偏向北侧,原航道段深槽区流速降低,对船舶航行有利,但会造成北侧浅滩冲刷和航道段的泥沙回淤。

表3 不同建闸方案湾外深槽区平均流速沿程分布 单位:m/s

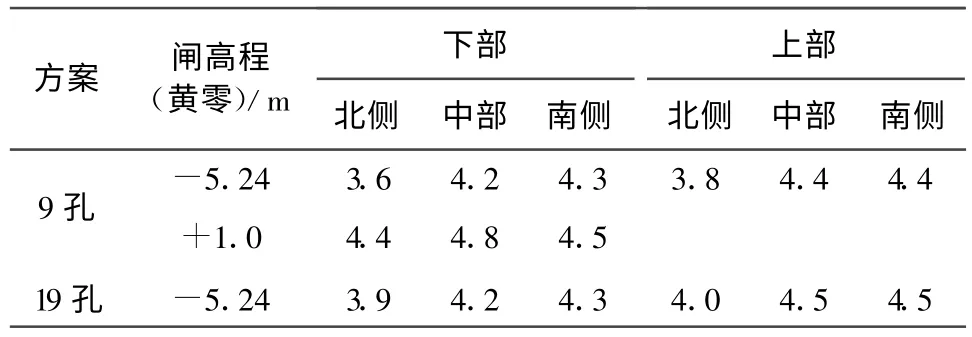

4.6 闸孔流速

模型中采用直读式流速仪,对不同建闸方案实施后闸孔流速进行了测量,采集时间间隔为10 s,结果见表4。由表4可以看出,建闸后最大流速均发生在涨潮期间,上部流速大于底部流速,中部和南侧闸孔流速较大,北侧相对较小。闸顶高程-5.24 m时,9孔和19孔方案流速相当,19孔稍大;9孔、闸顶高程为+1 m时,闸孔下部最大流速增加至 4.8 m/s。从试验结果看,马銮海堤开口建闸后,闸孔流速较大,需要采取相应的工程保护措施。

表4 不同建闸方案条件下闸孔最大流速 单位:m/s

4.7 隔流堤堤头流速

设置隔流堤后,堤头水流几乎与隔流堤垂直,流速较大,对堤头的冲刷较为强烈。模型中对堤头流速进行了观测,测流点距堤头5 m。根据试验结果,湾外堤头最大1.7 m/s,湾内最大1.3 m/s,与隔流堤交角80°,几乎垂直。距隔流堤越远,流速越小,水流与隔流堤的夹角也逐渐减小。

4.8 涤纶码头前流速

马銮海堤建闸方案实施后,对涤纶码头影响主要发生在涨潮期间,在此期间一部分水流绕过涤纶码头进入闸门,观测到最大流速0.5 m/s左右,与涤纶码头夹角约30°,其它时间涤纶码头前水流大多比较平缓,流速较小,但由于存在回流,流向较为复杂,仍需要加以关注。

4.9 湾内、外闸门抛石护坡坡脚处流速

表5为不同工况时湾内、外坡脚处最大流速。

由表5可看出,闸门底高程-5.24 m时,9孔时湾内最大流速2.3 m/s,发生在涨潮,湾外最大流速2.1 m/s,发生在落潮,其中19孔时湾内、外最大流速均为2.0 m/s,9孔、闸门底高程+1 m时,湾内、外最大流速0.6 m/s~0.7 m/s。

表5 不同建闸方案条件下湾内外坡脚最大流速单位:m/s

5 结 语

马銮湾规划岸线9孔×24 m建闸方案实施后,大潮时纳潮量为4.4×107m3,闸孔流速最大4.4 m/s,下闸门关闭后,纳潮量为1.2×107m3;19孔×11.5 m方案闸孔流速稍大,纳潮量略有减少。9孔和19孔两种方案,湾内、外水流情况相近。设置隔流堤后,主流偏北,可能造成湾外浅滩冲刷,同时南侧深槽处流速减小,对船闸航道、涤纶码头是有利的,适当延伸隔流堤,可以增加掩护的范围。

[1]王向峰.马銮海堤开口改造防渗技术研究[D].成都:西南交通大学,2009:1-2.

[2]崔 峥,佘小建,林云光,等.厦门港刘五店港区岸线规划试验研究[J].中国港湾建设,2011,4(2):21-26.

[3]徐 啸.厦门湾港口总体布局规划九龙江河口湾港口岸线利用总体规划整体物理模型试验研究[R].南京:南京水利科学研究院,2001:37-52.

[4]厦门海洋开发研究院.厦门西海域水动力和悬浮泥沙全潮变化调查研究现场调查与数据分析报告[R].厦门:厦门海洋开发研究院.2003.

[5]徐 啸,崔 峥,等.厦门马銮湾综合整治与开发工程物理模型试验研究[R].南京:南京水利科学研究院,2004.

[6]张建春.马鸾海堤开口改造工程建闸方案闸门型式的创新设计[J].水利建设与管理,2009,29(4):29-31.

[7]崔 峥.厦门马銮海堤开口改造工程建闸方案物理模型试验研究成果[R].南京:南京水利科学研究院,2004:14-43.