体育品牌原产地困惑对品牌形象感知的影响:知名度的调节作用

刘国永,王 鹏,黄 谦

1.Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710061,China;2.Xi’an Physical Education University,Xi’an 710068,China.

1 引言

近年来,消费者经历了前所未有的在娱乐、生活方式和购买上更多的选择权,由此获得了巨大的权力,这种流行的发展被称为消费者的民主[7]。这种选择权的爆炸性增长已经引起了巨大的困惑,导致消费者在无数的产品或品牌当中不能更有效的进行抉择。有研究者提出了品牌原产地困惑(brand origin confusion,简称 BOC)的概念,是指消费者将本土品牌误判为国外品牌,或是将国外品牌误判为本土品牌的程度[3]。由于竞争的激烈,市场上出现越来越多类似的品牌名称,使得消费者无法准确区分某些品牌的具体来源地。比如吉诺·里兹(Gimo Renzi)和卡尔丹顿(Kaltendin)这两个品牌,相信很多人都以为它们是国外服装品牌,但2011年中央电视台315晚会上专门揭露它们都是假冒的国际时装品牌,还有最近爆发的乔丹运动鞋事件,也都是企业通过在品牌名称上采用对原产地的模糊使消费者产生错误的原产地判断的具体事例。

研究表明,很多发展中国家或新兴市场的消费者对于源自发达国家或市场的品牌都会产生较好的评价,往往也会更加偏爱。因为国外品牌与本土品牌相比,一般都具有较好的品牌形象,在消费者心中享有较高的美誉度,往往也 引 领着 新 时 尚[5,28,33],同 时 ,还 包 含 地 位 、西 方 文 化 等 象征价值[12,30]。因此,很多本土企业会赋予自己的品牌以更西化的风格,从而赢得消费者的好感[29,35],但也有研究认为,近年来随着新兴国家在制造领域的异军突起,市场份额在不断扩大,很多国外品牌的相对市场地位正在下降[18,37],在中国这种现象更加普遍,对于一些产品类别,消费者在购买时已经会优先考虑本土品牌[25,34],人们更加注重产品或品牌的真实价值[36]。

本研究基于已有品牌原产地方面的研究,拟解决以下问题:之前的研究已经验证了本土或国外品牌原产地困惑对品牌形象感知的正向影响[36]。在本研究中,考虑到对于不同知名度的本土或国外品牌,消费者的品牌知识或了解程度将有所差异,对消费者在品牌原产地的准确判断产生一定程度的影响,导致消费者对产品的品牌特性的感知产生不同影响,进而影响其对品牌的偏好程度。因此,研究者所感兴趣的是品牌知名度是否会对品牌原产地困惑与品牌形象感知之间的关系产生调节作用?同时,针对不同知名度的本土或国外品牌,企业能否在实践当中采取更匹配的品牌命名战术来更好地利用原产地效应?

2 研究回顾

2.1 品牌形象感知

品牌形象是对某个特殊品牌所怀有的信念[6,20],或是消费者对有不同层面品牌联想的感知[10]。品牌形象是消费者对品牌的总体感知和看法,是品牌资产的关键驱动要素,主要依靠消费者实际的购买或体验来形成对品牌的印象;品牌形象的感知不仅有赖于商家所做的广告和促销活动,还取决于企业和消费者所建立的关系,以及消费者在以往购买经验中所获得的体验以及品牌所让渡的价值[2,17]。同时,品牌形象的感知与消费者自身的价值观也有一定的联系,消费者为了维持自身所信仰的价值观,往往会倾向于通过选择特定的品牌,使品牌形象的感知和自身所持有的价值观相一致[17]。

2.2 消费者困惑

近年来,由于国内体育用品行业间日益加剧的竞争,各品牌企业之间不断互相模仿,采用了大量类似的营销沟通活动,使得各体育品牌之间无论是款式、品牌名称、包装、广告等方面严重同质化,这种信息以及其来源复杂性的增加极大的增加了消费者在信息搜索方面的成本,消费者在选择一些体育用品品牌时面临大量同质化的信息,常常感到十分困惑而无法做出合理的决策[31]。随后,又有研究者提出了“消费者困惑”的概念,是指消费者对产品、促销、渠道和原产地等方面可能产生的困惑[32]。Walsh将消费者困惑的倾向定义为某种类别不同的产品从视觉上或功能上使人感到相似,并认为消费者困惑会引起消费者行为上的不同并且会影响他们的决策能力,因为消费者依赖视觉线索来定位或区分品牌并且当被呈现相似的品牌或信息后,可能会购买赝品或者仿造品牌[32]。现在体育用品市场上有众多的体育仿冒品牌。

2.3 品牌困惑与品牌原产地困惑

随着消费困惑研究的不断发展,有研究者又进一步提出了“品牌困惑”的概念,是指消费者在分析与品牌相关的信息时,由于相关信息的模糊或不确定性而产生对品牌的困惑[9],但现有的研究主要只是在理论框架进行了阐述和说明,缺乏实证方面的研究对相关框架进行检验[17]。研究者Jean-noẽl等运用心理学的方法和眼动仪等设备开展了一系列实验,确认了消费者会对不同来源地或相近名称的品牌感到困惑,同时,这种困惑在法律层面也会引起一些知识产权的问题[6]。

人们往往倾向于将品牌的原产地和某些品牌特性联系起来,如质量、形象、性价比等[17]。比如对于发达国家或地区,消费者更偏爱本国的品牌,对外国产品或品牌有一定的抵制心理[1];而对于一些发展中或新兴国家或地区,消 费 者 则 更 偏 爱 来 自 于 欧 美 发 达 国 家 的 品 牌[1,29,33]。 后来,学术界又涌现了“品牌原产地困惑”的概念,是指消费者错误的判断品牌真实原产地的程度。消费者既可能从认知层面进行误判,如因为产品或品牌卷入程度的不同,以往的购买体验或经历在消费者脑海中所存留的错误记忆等,这属于内生性的因素,又可能是企业所采取的品牌名称或产地“误导”,比如一些商家会给自己的品牌起一个更国外化的名称,以迷惑消费者,这就属于外生性的因素[2,3]。

企业在品牌命名中,一般会采用“洋化”或“本土化”战术。品牌“洋化”(foreign branding)是指让产品的品牌名称听起来或从本土品牌营销实践看起来都更像是“国外的”[21],因为带有“洋味”的名称可能会让人对品牌的评价更好,如乔丹运动鞋、JASONWOOD休闲服等。保持西方原产地的品牌名称可以营造一种异国情调[4],也可以有助于从品牌来源地中获取附加值[13];而本土品牌化 (local branding)是指让品牌名称具有当地的语言和文化方面的特质,或符合当地习惯所开展的品牌和促销推广活动,这种营销策略可以充分利用当地独特的文化和语言表现形式,更好的拉近与消费者的距离并更容易获得消费者的认可[2,21]。比如联合利华、宝洁等公司已经通过提供大量的当地和地区性品牌,在某种程度上规避了品牌来源地的问题,体育服装品牌锐步也用的是更本土化的品牌名称。但是品牌来源地困惑问题可能在某种程度上依然影响着消费者的品牌选择[27]。

3 研究模型与假设

3.1 研究模型

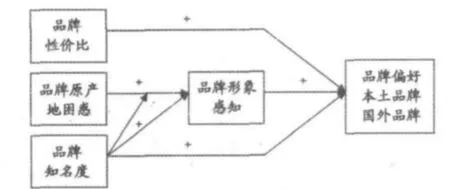

本研究根据相关文献建立假设模型,品牌形象感知作为核心变量,品牌性价比、品牌原产地困惑、品牌知名度等变量作为前因,品牌偏好为后果(图1)。

图1 本研究概念模型和假设示意图Figure 1. Conceptual Model and Hypothesis

3.2 知名度在品牌原产地困惑与品牌形象感知关系中的调节作用

品牌形象作为一种品牌的总体信息,它的构建不仅在于消费者对品牌的态度,更重要还在于消费者认为某个品牌所具有的联想[8,14],Pitta和 Katsanis认为,创造一系列积极的品牌联想是创造积极品牌形象的核心[24],而品牌原产地困惑实际上也是消费者对于品牌的某种联想,会制约消费者对品牌形象的感知。品牌来源地在决定一个品牌的形象时起到潜在的重要作用[22],品牌的名称可以产生暗示性的作用,由于不同的品牌名称会传递和表达不同的信息,或者是实用性的,或者是象征性的,这都会使消费者在脑海中对不同的品牌名称留下不同的回忆[19]。品牌名称还可作为消费者搜寻信息时的外部线索,通过这种线索,消费者可以对品牌的形象产生不同的感知,并对产品或品牌的总体形象有所了解[26]。研究者的实证研究结果支持本土或国外体育品牌的原产地困惑对消费者的品牌形象感知产生不同的影响,本研究则在以往研究的基础上,考察品牌的知名度是否对品牌原产地困惑和品牌形象感知之间的关系产生调节作用。

根据消费者行为理论,消费者对品牌的认知和理解会形成他/她对品牌偏好的态度,并最终影响对该品牌的购买意愿乃至实际购买行为[11,15]。而消费者是否偏好某个品牌,会依赖于品牌自身的特性,比如质量、价格、服务、形象以及知名度等要素[2]。品牌知名度是指一个品牌在市场上被消费者知晓、记忆和了解的程度,它是品牌资产的重要组成部分[3]。

[21]Matt Burgess, “UK police are using AI to inform custodial decisions——but it could be discriminating against the poor”, WIRED, March 1, 2018.

有研究认为,品牌的知名度对于品牌的偏好有正向影响[3],本研究则更关注品牌知名度对品牌困惑与形象感知之间可能产生的调节作用。一般而言,一个品牌的知名度越高,消费者所具有的品牌知识会更多,也会对它更加了解,对于这个品牌原产地的判断也就会越准确,即品牌困惑越小;而当一个品牌的知名度越高时,消费者对该品牌的形象感知就会越好。综上所述,本研究假设品牌知名度对品牌原产地困惑和品牌形象感知之间的正向关系会起到一定程度的调节作用。

本研究以中国市场的体育服装品牌作为研究对象,认为当消费者判断一个本土体育品牌为国外时,就会认为该品牌具有较好的形象。由于在知名度越高的情况下,消费者基于对该品牌知识的了解程度较高,对该品牌原产地错误判断的概率会比较小。因此,虽然品牌原产地效应通过品牌原产地困惑对品牌形象感知产生直接影响,同时,消费者认为,知名度越高的品牌其形象也越好,但是,考虑到本土品牌的知名度越高,消费者的品牌原产地误判会越小的情况,在这种情况下,品牌知名度对于品牌原产地困惑所起的作用将会一定程度上进行弱化,即品牌知名度产生负向的调节作用。同样,品牌知名度对于国外体育品牌的也会起到调节作用。综上所述,提出以下假设:

H1:在中国情境下,本土体育品牌知名度对品牌原产地困惑和品牌形象感知之间的关系会产生调节作用;

H2:在中国情境下,国外体育品牌的知名度对品牌原产地困惑和品牌形象感知之间的关系也会产生调节作用。

3.3 问卷发放与数据收集

3.3.1 样本

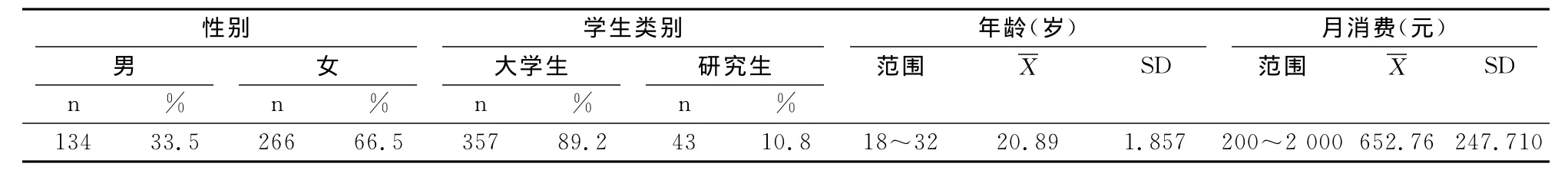

由于大学生是体育服装的主要消费者之一,因此,本研究所选择的调查对象为大学生样本。调查采用问卷发放的形式进行,首先,对招募来的8名调查人员进行问卷发放相关知识的培训,并制定了相应的问卷发放准则。走访了4个大学校区的男、女学生宿舍,采用随机样本,让被选中的学生当面填写问卷。为了调动学生填写问卷的积极性,给每一个填写者赠送了一份小礼品作为奖励[1],共收回有效问卷400份(表1)。

表1 本研究样本描述性统计一览表Table 1 Description Statistics

3.3.2 产品种类和品牌的选择

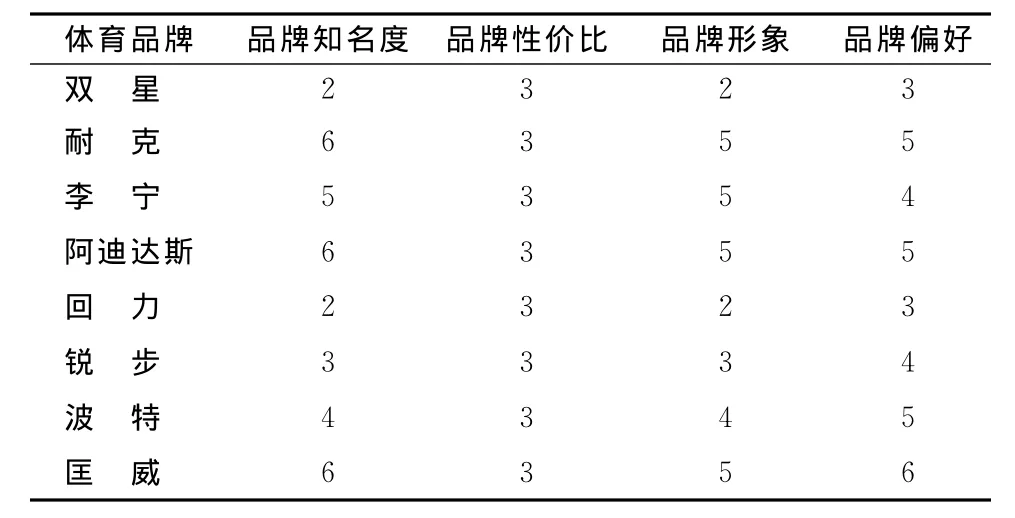

在选择产品类别时,首先,需要了解消费者对不同产品的看法,因此,需要进行预调研,通过相关数据的收集与初步分析,掌握消费者对不同产品的态度;根据一些研究者的相关研究,品牌来源地对于选择汽车以及高技术和手工制品时属于诊断性信息,但对于不太昂贵的日常消费品则不具诊断效应[3,4]。由此,根据学生的购买能力,选取了大学生经常购买和使用的体育服装作为研究类别。品牌的挑选遵循了以下的步骤:首先,亲自拜访了当地的一些体育用品直营和连锁店,以及一些大型的百货商店,通过与楼层经理和售货员的沟通和商议,选出了一些消费者较熟悉,并具有较高知名度的体育品牌;最后,挑选了李宁、耐克、阿迪达斯和锐步等9个体育品牌进行分析[21]。

3.3.3 问卷和量表

在问卷中,请问卷填写者针对所选中的体育服装的品牌质量感知、品牌形象感知,和品牌偏好程度等变量进行打分,采用的是李克特七级量表(表2),并请被试人员评自己的印象来判断各体育品牌的原产地(1=本土,2=国外)。在进行分析之前先计算出所有体育品牌在所有测量变量上的均值(包含品牌形象感知、品牌性价比等)、百分比(对体育品牌原产地的误判率),其中,品牌原产地困惑(WR)用被调查者对品牌原产地误判的百分比来表示:如果被调查者对于品牌的真实原产地误判的比例越高,就认为这名被调查者对于该体育品牌所产生的原产地困惑就越大;在所有的测量变量中,品牌形象感知(BI)和品牌偏好(LK)都采用平均值来进行分析[1,3]。

表2 本研究消费者品牌特性和偏好测量一览表Table 2 Measure of Brand Characteristics and Preference

4 数据分析与假设检验

4.1 对消费者品牌形象感知和偏好程度的回归分析

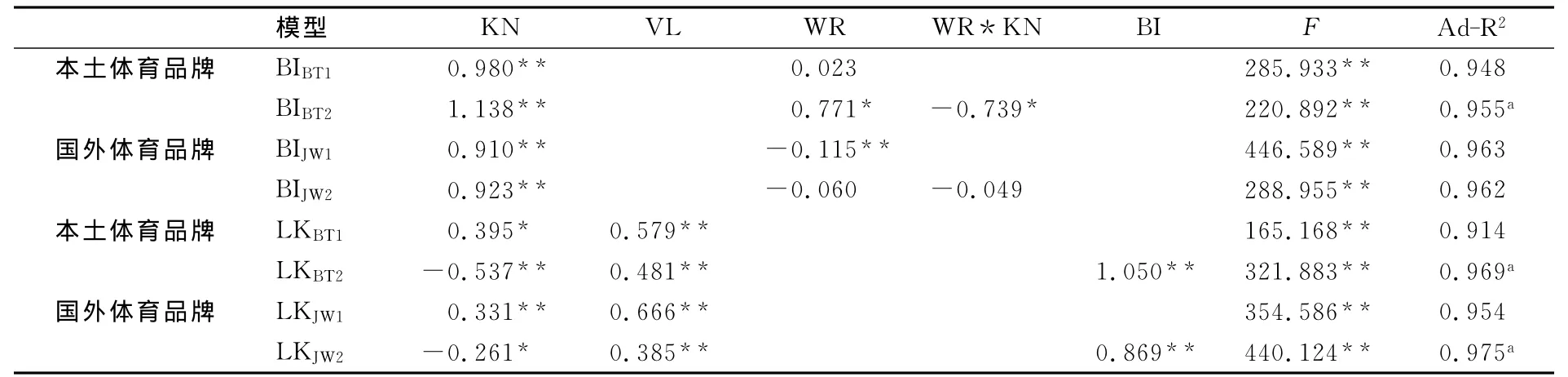

根据图1的理论框架,分别对本土体育品牌和国外体育品牌的调查数据进行层次回归。第一步,将品牌原产地困惑(WR)、品牌知名度 (KN)和二者的交叉项(WR*KN)作为自变量,将消费者的品牌形象感知(BI)作为因变量,对所有的体育品牌进行回归分析[2];第二步,以品牌知名度(KN)、品牌性价比(VL)和品牌形象感知(BI)为自变量,再将消费者的本土/国外品牌偏好(LK)作为因变量,对相关的调查数据进行回归分析(表3)。

表3显示,第一,模型BIBT1、BIBT2、BIJW1和 BIJW2的F 值在P<0.05时都表现出显著,而Ad-R2指标也较高,表明以上4个模型中所有的自变量对于因变量所产生的变化具有较强的解释能力,可以解释90%以上的变化;第二,在前4个模型中,BIBT2和BIBT1以及BIJW2和BIJW1均有所不同,后面的模型在前面模型中加入了交叉项WR*KN。通过模型之间的比较可以看出:BIBT2的Ad-R2大于BIBT1(0.955比0.948,P<0.05),而 BIJW2与BIJW1的 Ad-R2则无明显差异(0.962比0.963,P>0.05)。另外,模型 BIBT2中交叉项WR*KN的回归系数显著小于0(-0.739,P<0.05),而BIJW2中交叉项 WR*KN的回归系数则不显著(-0.049,P>0.05)。这表明品牌知名度确实起到负向的调节作用,而对于国外品牌而言,这种调节作用并不显著,因此,分析结果支持 H1;第三,模型 LKBT1、LKBT2、LKJW1、LKJW2的F值也都很显著(P<0.01),Ad-R2指标也较高(>0.90),表明4个模型中所有的自变量对于因变量所产生的变化具有较强的解释能力;但Ad-R2还是有一些显著的差别,两两比较发现:LKBT2的Ad-R2大于LKBT1(0.969比0.914,P<0.05),LKJW2的 Ad-R2大于 LKJW1。变量BI的回归系数在本土和国外时分别为1.050和0.869(P<0.01),均显著大于0,从而验证了品牌形象感知与品牌偏好的正向关系。

表3 本研究消费者品牌形象感知和偏好程度多元回归结果(标准系数)一览表Table 3 The Results of Multiple Regression Analysis of Brand Image Perception and Preference:Standard Coefficient

4.2 品牌知名度的调节作用

关于品牌知名度的调节作用,首先,根据模型BIBT1来看,变量 WR的回归系数为0.023(P>0.05),大于0但并不显著,表明本土体育品牌原产地困惑对本土体育品牌形象感知并无影响,但是在加入了交叉项 WR*KN后的模型BIBT2中,发现变量WR的回归系数显著大于0(0.771,P<0.05),表明本土体育品牌原产地困惑对本土体育品牌形象感知有显著影响,而交叉项 WR*KN的回归系数则显著小于0(-0.739,P<0.05),说明本土体育品牌的知名度越高,本土品牌原产地困惑对体育品牌形象感知之间的正向影响就越小,即品牌知名度会弱化二者之间的正向关系,假设H1得到支持。

根据表3中的模型BIJW1,变量WR的回归系数为-0.115,显著小于0(P<0.01),表明国外体育品牌原产地困惑对国外品牌形象感知有显著影响。但是在加入了交叉项WR*KN后的模型BIJW2中,发现变量 WR的回归系数小于0但不显著(-0.060,P>0.05),表明国外体育品牌原产地困惑对国外品牌形象感知并无显著影响,交叉项 WR*KN的回归系数也不显著(-0.049,P>0.05),说明国外体育品牌知名度对于国外体育品牌原产地困惑和国外体育品牌形象感知之间的负相关关系并无调节作用,检验结果不支持H2。

5 讨论

本研究以消费者行为理论和品牌原产地效应理论为基础,通过实地调查所得数据,提出并检验了两个假设,其中,假设H1获得支持,这说明对于本土体育品牌而言,当知名度越高时,消费者品牌原产地的困惑就会越小,即对本土体育品牌的来源地判断越准确,因此,越会认为其品牌形象较差;而本土体育品牌的知名度越低,消费者对于该品牌原产地的困惑就越大,就越会误认为本土体育品牌是国外体育品牌,反而会认为其品牌形象较好。这可能是因为中国消费者对本土品牌产品已形成了固有的较为消极的刻板形象,如近年的三鹿奶粉、苏丹红、毒玩具以及最近的霸王洗发水含有毒物质等本土品牌负面事件出现后,消费者对体育服装本土品牌也缺乏信心所造成。

对于H2,即国外体育品牌的知名度越高,消费者就会对该体育品牌的原产地判断越准确,从而会认为其品牌形象较好;而国外体育品牌的知名度越低,消费者对于该品牌的原产地认知就越困惑,即越会误判国外体育品牌是本土体育品牌,因此会认为其品牌形象较差。检验结果不支持以上推断,说明消费者并没有因为对国外体育品牌困惑的减少而提高对国外体育品牌形象的感知。换句话说,知名度的高低并不能使国外体育品牌原产地困惑对于消费者国外体育品牌形象感知之间的影响关系有所变化。这是因为,高知名度的国外体育品牌意味着比较高的价格,如耐克、阿迪达斯等。当价格超出消费者的承受能力、让人觉得物非所值时,可能会降低消费者对该品牌的形象感知;同时,对于低知名度的国外体育品牌,有可能因其性价比较高,消费者可以接受,一定程度反而会提升该品牌的形象。以上因素均制约了品牌知名度对国外体育品牌原产地困惑和国外体育品牌形象感知之间关系的调节作用。

6 结论

本研究采用问卷调查法对消费者进行了实证调查,在中国环境下提出并检验了体育品牌原产地困惑和知名度对消费者品牌形象感知的影响,得出如下结论:

1.如果消费者将本土的体育品牌错误的认为是国外的,那么会对消费者的品牌形象感知产生显著的正向影响;本土品牌知名度对于本土品牌原产地困惑和消费者品牌形象感知之间的关系起到负向的调节作用。

2.对于中国本土体育品牌而言,不能盲目进行品牌名称的“洋化”,应当在最基本的品牌特性如质量、品牌形象等方面多下功夫。因为即使“洋名”对消费者的初次购买产生影响,但其重购意愿或者品牌忠诚更多的还是受品牌自身的特性来影响;但如考虑到知名度的调节作用,则知名度较低的本土体育品牌反而可以通过调节品牌困惑和品牌形象之间的关系而产生影响,即品牌名称“洋化”在企业初创阶段,也就是品牌知名度较低时是可以采用的,因为消费者会将本土体育品牌误判为国外体育品牌,从而提升消费者对该品牌形象的感知。

3.对于国外体育品牌而言,由于其所独具的刻板印象,因此,体育品牌在名称上采用更“本土化”策略的效果不但不显著,反而可能会降低国外体育品牌在中国消费者心目中早已形成的刻板印象,令消费者产生与本土体育品牌认知上的同质化。建议国外体育品牌应当在营销和沟通活动中突出自己的真实原产地,强调该品牌所具有的象征价值,减少消费者对于品牌原产地的误判,以便获得更大的市场份额和销售利润。

4.由于对品牌来源地的考虑也涉及更广阔的公共政策考虑,所以,政府始终应该重视建立和维持积极的国家品牌形象,从而赋予本土品牌更正面的品牌形象。而这种形象的建立则要通过充分的沟通和促销计划,教育和一系列行业扶持政策等来实现。这些问题对于当前迅速发展的体育服装行业和积极争取更大出口份额的体育服装企业而言显得尤关重要。

7 研究局限

由于调查对象是在校大学生,样本的代表性可能还不够,在后续研究时应该选择更具代表性的样本,如涵盖不同年龄、教育层次和不同地域不同职业的样本,以便得出更具说服力的结果;所选取的产品类别和品牌数量也远远不够,后续研究中不仅要选取更多类别的产品,还要对高、低端品牌进行区分对比,从而得出更有效的检验假设。总之,要在今后的研究中不断改进,更好地弥补现有品牌原产地研究方面的不足。

[1]王鹏,刘国永,苏明理.体育品牌原产地困惑对品牌特性和品牌偏好的影响[J].西安体育学院学报,2012,29(1):50-56.

[2]王鹏,庄贵军,董维维.品牌原产地困惑和购买经历对品牌形象的影响[J].预测,2011,30(4):8-13.

[3]庄贵军,周南,周连喜.品牌原产地困惑对于消费者喜爱与购买本土品牌和国外品牌的影响[J].财贸经济,2007,(2):98-104.

[4]ALON I,LITTRELL R F,CHAN A K K.Branding in China:Global Product Strategy Alternatives[J].Multinational Business Rev,2009,17(4):123-142.

[5]BATRA R,RAMASWAMY V,ALDEN D L,ET AL.Effects of Brand Local/Nonlocal Origin on Consumer Attitudes in Developing Countries[J].J Consumer Psychol,2000,9(2):83-95.

[6]BIEL,A L.How Brand Image Drives Brand Equity[J].J Advertising Res,1992,(32):6-12.

[7] BOSSHART DAVID,BILLIG.Wie die Lust am Discount Wirtschaft und Gesellschaft verändert[M].Frankfurt/Wien:Redline Wirtschaft bei ueberreuter,2004.

[8]DAVIS R,OLIVER M B,BRODIE R.Retail Service Branding in Electronic-Commerce Environments[J].J Service Res,2000,(3):178-186.

[9]ELLEN R F,PHIL W B,JOSEPH A C.Consumer Brand Confusion:A Conceptual Framework[J].Psychol Market,1992,9(2):123-141.

[10]ENGEL J F,Blackwell R D,Miniard PW.Consumer Behavior[M].Orlando,FL:Dryden Press,1993.

[11]ENGEL J,BLACKWELL R D,MINIARD P W.Consumer Behavior(8th Edition)[M].New York:The Dryden Press,1994.

[12]GE XIAO,JAI-OK K.The Investigation of Chinese Consumer Values,Consumption Values,Life Satisfaction,and Consumption Behaviors[J].Psychol Market,2009,26(7):610-624.

[13]GUIJUN ZHUANG,XUEHUA WANG,LIANXI ZHOU,ET AL.Asymmetric Effects of Brand Origin Confusion:Evidence from the Emerging Market of China[J].Int Market Rev,2008,25(4):441-457.

[14]GUZMÁN F,PASWAN A K.Cultural Brands from Emerging Markets:Brand Image across Host and Home Countries[J].J Int Market,2009,17(3):71-86.

[15]HOWARD J A,SHETH J N A.Theory of Buyer Behavior.In Enis,B.M.and Cox,K.K.Marketing Classics[M].Cambridge:The University Press,1967:105-123.

[16]JEAN-NO■L K.Brand Confusion:Empirical Study of a Legal Concept[J].Psychology and Marketing,1995,12(6):551-568.

[17]JIN Z,Chansarkar B,Kondap N M.Brand origin in an Emerging Market:Perceptions of Indian Consumers[J].Asia Pacific J Market Logistics,2006,18(4):283-302.

[18]KELLER K L,MOORTHI Y L R.Branding in Developing Markets[J].Business Horizons,2003,(May-June):49-59.

[19]KELLER K L,SUSAN E H,MICHAEL J H.The Effects of Brand Name Suggestiveness on Advertising Recall[J].J Market,1998,62(January):48-57.

[20]KOTLER P.Principles of marketing[M].Harlow,Financial Times/Prentice Hall,2005.

[21]LI Z G,MURRAY L W.Should You Use Foreign Branding in China An Exploratory Study[C].Am Marketing Association,1998(9):233-241.

[22]LIU S S,JOHNSON K F.The Automatic Country-of-Origin Effect on Brand Judgments[J].J Advertising,2005,34(1):87-98.

[23] MITCHELL V W,PAPAVASSILIOU V.Marketing Causes and Implications of Consumer Confusion[J].J Product Brand Manage,1999,8(4):319-339.

[24]PITTA D A,KATSANIS L P.Understanding Brand Equity for Successful Brand Extension[J].J Consumer Market,1995,(12):51-64.

[25]RHEEM H.International Investing:Who Profits in China?[J].Harvard Business Rev,1996,74(1):10,11.

[26]RICHARDSON P S,DICK A S,JAIN A K.Extrinsic and Intrinsic Cue Effects on Perceptions of Store Brand Quality[J].J Market,1994,58(October):28-30.

[27]SAMIEE S,SHIMP T A,SHARMA S.Brand Origin Recognition Accuracy:Its Antecedents and Consumers’Cognitive Limitations[J].J Int Business Stud,2005,(36):379-397.

[28]STEENKAMP J-BEM,BATRA R,ALDEN D L.How Perceived Brand Globalness Creates Brand Value[J].J Int Business Studies,2003,34(1):53-65.

[29]STRIZHAKOVA Y,COULTER R A,PRICE L L.Branded Products as a Passport to Global Citizenship:Perspectives from Developed and Developing Countries[J].J Int Market 2008,16(4):57-85.

[30]TSANG-SING CHAN,GENG CUI,NAN ZHOU.Competition between Foreign and Domestic Brands:A Study of Consumer Purchases in China[J].J Global Market,2009,22(3):181-197.

[31] WALSH G,HENNIG-THURAU T,MITCHELL V W.Consumer Confusion Proneness:Scale Development,Validation,and Application[J].J Market Manage,2007,23(7-8):697-721.

[32]WALSH G,MITCHELL V W.The effect of Consumer Confusion Proneness on Word of Mouth,Trust,and Customer Satisfaction[J].Eur J Market,2010,44(6):838-859.

[33]WANG C L,SIU N Y M,HUI A S Y.Consumer Decision-making Styles on Domestic and Imported Brand Clothing[J].Eur J Market,2004,38(1):239-252.

[34]YING FAN.The Globalisation of Chinese Brands[J].Marketing Intelligence & Planning,2006,24(4):365-379.

[35]ZHANG B.Branding No More?[M].Guangzhou:Guangdong Economy Publishing House,2001.

[36]ZHAO V.Chinese Protectionism or Simple Competitiveness?[J].Business Week,1998,(19):5.

[37]ZHOU L,WONG A.Exploring the Influence of Product Conspicuousness and Social Compliance on Purchasing Motives of Young Chinese Consumers for Foreign Brands[J].J Consumer Behavior,2008,7(6):470-483.