城市集水区非点源污染的系统调控方法初探

吕永鹏

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092)

1 集水区污染物的传输和调控过程

顾名思义,集水区(watershed)即为汇集水流的区域,常常被认为是非点源研究的理想单元[1]。城市集水区水环境污染物来源丰富,分类多样,但取得共识的污染源分类是点源和非点源。前者系污染物集中从排污口进入水环境,排放时空特征明确,较易控制,包括集中排放的工业废水和生活污水;后者系污染物排放具有时空上的不确定性,排放途径有二,其一是通过泄漏、分散排放等途径汇入水环境,其二是通过降雨和径流的淋洗和冲刷,污染物经过迁移、扩散及转化等过程汇入水环境,见图1[2]。目前全球已经建立了点源污染的调控体系,而对非点源污染调控仍处于探索阶段,论文尝试对城市集水区非点源污染的系统调控方法进行初步探讨,以期为城市非点源污染管理提供参考。

2 非点源污染调控现状及其局限性

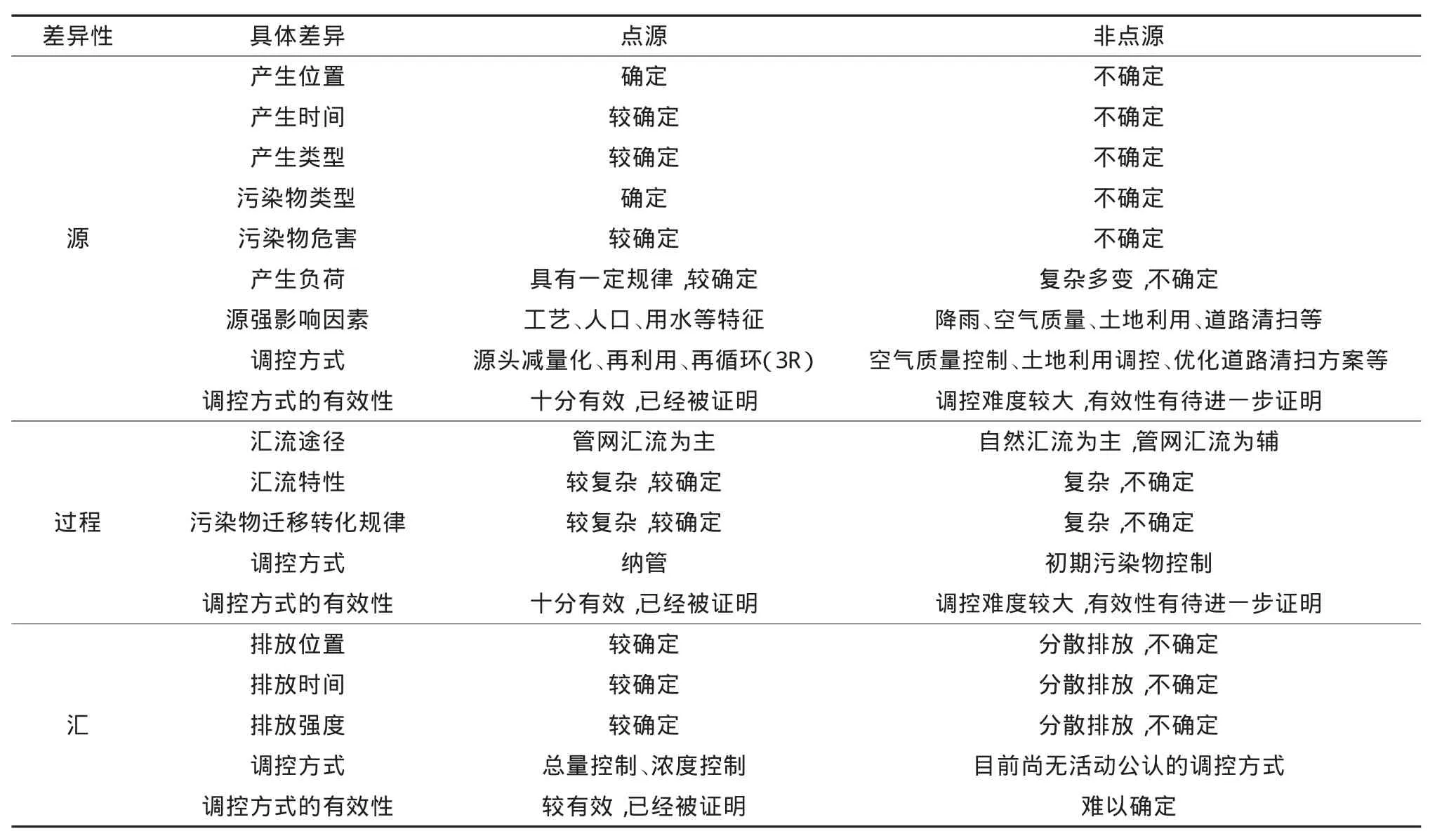

发达国家和发展中国家的经济发达地区的点源污染已经得到有效控制,点源调控体系已经被证明是行之有效的。然而,鉴于点源和非点源污染之间的显著差异性,见表1,从而使得传统的点源污染控制方法和体系难以应用于非点源污染调控,而目前的非点源污染调控尚未形成体系,其有效性有待进一步检验[1]。

2.1 “源”调控现状及其局限性

传统的点源污染控制强调Reduce(减量)、Reuse(复用)及Recycle(再生),已经被证明是行之有效的方法。目前,此三条原则已经逐渐应用于非点源污染调控,但存在诸多挑战。具体而言:

(1)减量的不确定性

非点源减量包括水量削减和水质削减两个方面。由于非点源污染主要依附于降雨和地表径流,因此,可以通过增加渗水下垫面从而削减地表径流量。然而,城市集水区经济发达,土地开发密度大,难以大量增加渗水下垫面来从源头削减地表径流量。

此外,地表径流水质主要取决于降水水质、土地利用类型、道路清扫状况。虽然,通过空气质量控制和优化道路清扫方案可以在一定程度上减少地表径流中的污染物。然而,空气质量变化是一个更为复杂的过程,不仅与研究区域大气污染物排放有关,还受周边区域大气质量的深刻影响。此外,清扫频率的加大以及清扫方式的改变可能需要一个过程,这为非点源污染源头减量化提出了较大挑战。

土地利用类型间的污染物输出系数规律性不是十分明显。根据吕永鹏对上海临港新城的不同土地利用的污染物进行的监测[1],以TSS为例,第一次降雨事件中的EMC排序为商业>居住>绿地>交通>工业,第二次降雨事件中工业的EMC最大而商业最小,第三次降雨事件中工业的EMC小于交通,第四次降雨事件中绿地的EMC最大而商业最小。不同区域、不同土地利用类型的地表径流水质变化大,即使在同一区域的同一土地利用类型的地表径流水质变化仍然很大。这可能与不同区域的地表污染状况和气象条件等因素有关,国内外诸多研究也证明了这一观点[3-4]。因此,如何通过土地利用调控来有效减少地表径流中的污染物,需要根据研究区域实际情况进行深入研究。这些均为非点源污染源头减量化提出了较大挑战。

图1 集水区污染物的传输和调控过程示意图

表1 点源与非点源污染特征及调控差异性

(2)复用和再生的不确定性

降雨和地表径流的利用是非点源水量削减的重要途径。1970年代以来,德国、美国、日本、英国、澳大利亚、新西兰等国家进行了大量的城市雨水利用研究和实践[5-6],我国北京、上海、南京、深圳等城市相继开展了一些雨水利用的研究与实践。然而,对于城市集水区而言,虽然有一些雨水利用案例,但是雨水利用的内在驱动力不足,且存在诸多问题[7-8],雨水和地表径流的复用和再生有待进一步开展。

2.2 “过程”调控现状及其局限性

污水纳管是点源“过程”控制的核心手段,对区域水环境保护起到了至关重要的作用。然而,由于非点源具有时空上的不确定性,加之成本问题,难以通过纳管的方式对所有地表径流进行收集后到污水厂进行处理。此外,虽然在高度城市化地区,地表径流一般是通过管网收集。然而,暴雨期间地表径流量很大,对管网负荷产生极大影响,往往会导致合流制泵站的大量污水溢流排入水体,对城市水环境产生冲击影响[9]。

诸多研究表明,城市降雨地表径流存在初始冲刷效应[1,3-4],从而提出针对初期径流进行控制可能是非点源污染过程调控的关键手段。上海临港新城此类新开发区域的初始冲刷基本处于中等强度,而上海市中心城区初始冲刷强度较大,从而表明城市降雨地表径流的初始冲刷强度存在区域差异性[1]。因此,需要针对不同的区域设计差异性的初期径流调控方案,从而增加了非点源调控的难度。

绿地尤其是有效绿地(可接纳客地径流的绿地,主要包括下凹式绿地和地势绿地)对非点源污染物的削减效应,被认为是非点源“过程”调控的重要手段[1]。然而,对于城市集水区而言,有效绿地面积比例较低,难以发挥其对非点源污染物的削减效应。

2.3 “汇”调控现状及其局限性

总量控制和浓度控制是点源“汇”控制的主要手段,已经被证明是行之有效的调控方式。然而,由于非点源的“汇”在时空上具有较大的不确定性,使得非点源总量控制和浓度控制难以实施[1]。具体而言,非点源的总量控制和浓度控制面临以下挑战:

(1)非点源的排放总量和排放浓度难以准确确定,从而使得考核标准难以制定;

(2)非点源排放主体尚不确定,从而使得非点源调控缺乏管理对象;

(3)非点源排放十分分散,若单靠传统行政命令的管理模式,不仅管理成本剧增而且难以奏效。

3 城市集水区非点源污染的调控体系

3.1.1 调控原则

城市集水区非点源污染调控需要遵循以下原则:

(1)调控体系的系统性原则

非点源污染调控是一项系统工程,调控体系应该具有系统性。调控体系一旦形成,将很难进行大幅度修改,调控体系的缺陷,可能在近期难以显现,但会产生中长期的累积负面效应,这可能导致区域水环境长期难以改善。

(2)调控模式的针对性原则

国际上已经有许多较为成熟的调控模式,如美国的最佳管理措施模式和低影响发展模式、英国的可持续城市排水系统模式、新西兰的低影响城市设计和发展模式、澳大利亚的水敏感城市设计模式以及德国的分散式雨水管理系统模式等。针对我国城市集水区非点源污染特征,选择一种和多种适合的调控模式,对其进行修正和集成,实现调控模式的区域化和本土化。

(3)调控技术的适应性原则

国内外已经开发了诸多非点源控制的技术,如雨水塘、雨水花园、人工湿地、渗透井、渗透池、生物滞蓄池、植被沟、植被过滤带等。然而每种技术都有其适用的条件,因此,需要根据我国城市集水区非点源污染特征,研发具有一定适应性和经济性的调控技术。

(4)调控政策的灵活性原则

由于非点源具有时空上的不确定性,若政策弹性较小,对任何集水区均采用一致化的调控政策,不仅会增加行政成本,还可能难以起到预期的调控效果。因此,非点源调控政策应该具有一定的灵活性和弹性。

3.1.2 调控体系

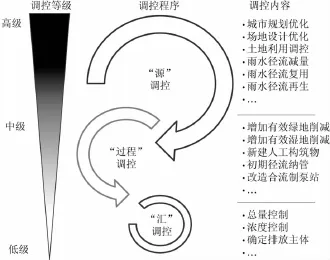

根据上述原则,初步构建城市集水区非点源污染调控体系,见图2。

图2 城市集水区非点源污染调控体系

对于调控等级和程序,根据国际经验,调控等级越高,单位投资的污染调控效益越高,调控难度越小,可实施性越强,因此,非点源调控等级应该遵循从“源-过程-汇”的顺序,从高级到低级进行。

从调控内容而言,“源”调控主要关注从规划和设计角度考虑水敏感性[11],从而对城市规划和场地设计进行优化,对土地利用进行调控,对雨水径流实行减量、复用和再生;“过程”调控主要通过增加下凹式绿地面积,新建人工构筑物来削减暴雨径流污染物,通过改造合流制泵站,并对初期径流纳管处理;“汇”调控主要聚焦污染物排放的总量和浓度控制。

3.1.3 调控边界冲突的解决途径

有效绿地对非点源污染物的削减效应显著,被认为是非点源污染调控的有效手段。对于城市集水区而言,近几十年来,虽然绿地面积逐年增加,然而其有效绿地面积比例较低,难以发挥其对非点源污染物的削减效应。增加有效绿地面积比例看似十分简单的问题,实则是一项系统工程,并涉及多部门管理,见图3。环保水务部门出于非点源调控的目的,需要通过切断路牙并降低绿地的高度来增加有效绿地面积比例;道路交通部门出于路面保护的目的,需要保留路牙;绿化部门出于保护现有植被群落的目的,不提倡改造既有绿地;环卫部门出于解决建筑垃圾出路的目的,不提倡兴建下凹式绿地;通信部门出于保护地下网线的目的,不提倡兴建下凹式绿地。

建议从以下几个方面入手来解决多部门管理边界冲突:

(1)从管理层面。借鉴国外相关经验,由发展改革或建设交通等综合部门与各利益相关部门成立协调和推进委员会,进一步明确管理边界,划清管理边界,解决边界冲突。

(2)从技术层面。借鉴国外相关经验,如澳大利亚水敏感城市设计中常用路牙缺口方式和不设路牙的方式来实现有效绿地的增加[11],可为我国路牙改造提供参考。

图3 增加有效绿地所涉及的管理边界冲突及解决途径示意图

(3)从规划层面。从城市总体规划、土地利用规划、生态环境规划等规划层面提出将有效绿地面积比例作为城市建设(尤其是生态城市建设)的控制指标。

4 结论

(1)非点源污染调控等级越高,单位投资的污染调控效益越高,调控难度越小,可实施性越强,非点源调控等级应该遵循从“源-过程-汇”的顺序,从高级到低级进行。

(2)有效绿地是指可接纳客地径流的绿地,主要包括下凹式绿地和地势绿地等,是非点源调控的重要手段,需要借鉴国外路牙开口的经验,并通过综合部门来协调解决增加有效绿地所涉及的管理边界冲突。

[1]吕永鹏.平原河网地区城市集水区非点源污染过程模拟与系统调控管理研究[D].上海:华东师范大学,2011.

[2]Johnes P.J.Evaluation and management of the impact of land use changeon thenitrogen and phosphorusload delivered tosurfacewaters:the export coefficient modelling approach[J].Journal of hydrology,1996,183(3-4):323-349.

[3]Gromaire-Mertz M.C.,Garnaud S.,Gonzalez A.,et al.Characterisation of urban runoff pollution in Paris[J].Water Science and Technology,1999,39(2):1-8.

[4]Lee J.H.,Bang K.W.Characterization of urban stormwater runoff[J].Water Research,2000,34(6):1773-1780.

[5]Chilton J.C.,Maidment G.G.,Marriott D.,et al.Case study of a rainwater recovery system in a commercial building with a large roof[J].Urban Water,2000,1(4):345-354.

[6]Ryan A.M.,Spash C.L.,Measham T.G.Socio-economic and psychological predictors of domestic greywater and rainwater collection:Evidence from Australia[J].Journal of Hydrology,2009,379(1-2):164-171.

[7]钟春节,吕永鹏,杨凯,等.国内外城市雨水资源利用对上海的启示[J].给水排水,2009,35(S2):154-158.

[8]Lü,Y.P.,Yang,K.,Che,Y.,et al.Cost-effectiveness-based multi-criteria optimization for sustainable rainwater utilization:A case study in Shanghai,Urban Water Journal[J].2012.DOI:10.1080/1573062X.2012.682591.

[9]程江,吕永鹏,黄小芳,等.上海中心城区合流制排水系统调蓄池环境效应研究[J].环境科学,2009,30(8):2234-2240.

[10]程江,杨凯,吕永鹏,等.城市绿地削减降雨地表径流污染效应的试验研究[J].环境科学,2009,30(11):3236-3242.MelbourneWater.WSUD engineering procedures:stormwater[M].Melbourne,Australia:CSIRO publishing,2005.