新型航空材料的“子丑寅卯”

“一代材料,一代装备”,原中央军委副主席、国防部长曹刚川在考察中航工业航材院时曾这样说。深入研究钛合金五十年的中国科学院院士曹春晓认同道:“材料研究和装备制造必然是相互促进的,没有先进的材料,就无法制造出先进的装备产品;而没有装备的需求,也无法促进新型材料的研发。”

现年78岁的曹春晓专注于钛合金的研究、生产及应用已经50余年。说到钛合金,所有人都不陌生。作为金属稳定性最好的轻型金属,钛合金常常出现在我们的生活中:手表、眼镜、自行车以及体育用具都需要钛合金的参与。同时,钛合金也是航空装备上的必备利器。镁、铝、钛这三种轻型金属中,以钛的抗腐蚀性最好;钛合金的比强度(强度/密度)也高于铝合金,这就意味着在同等体积下,可以承担更大的载荷,复合材料与钛接触时不会出现与铝接触时那样的化学腐蚀。因此钛的应用领域正在变得越来越广泛。这种广泛应用,是指在深入了解其金属特性的基础上“因材施用”,而非简单的替换。说到这一点,曹春晓列举铝合金和复合材料的特性与钛合金分别对比。

铝合金过去通常是航空装备制造中的主导材料,其应用范围往往占据飞机机体结构的60%以上,甚至达70%左右。而如今,由于复合材料和钛合金等材料能够更好的弥补其较差的抗蚀性和不够理想的比强度等不足之处,铝合金在飞机机体中的使用率已经显著下降,甚至在某些情况下到不到30%,从这一点上看,复合材料和钛合金的大规模应用是航空材料发展的必然趋势。但另一方面,考虑到飞机(特别是民用飞机)制造的经济性、以及加工工艺性优良、回收率高等特性,铝合金还将在飞机制造中继续扮演不可或缺的重要角色。

碳纤维复合材料是铝合金的“第一竞争对手”。它具有高于钛合金和铝合金的比强度,然而最高使用温度只能到300℃左右,和铝合金相近,而钛合金的使用温度就能到600℃。由于碳和铝之间存在较大的电位差,复合材料对铝合金有显著的腐蚀作用,这使得复合材料在应用时必须选用钛合金作为连接件材料,复合材料用得越多,钛合金的使用份额也会相应上升。现在我国已经能够生产强度为三千几百兆帕的复合材料,并且已经用于我国生产的飞机上。强度更高的T700和T800我国已经进入试制阶段,不久的未来就能够进入应用领域。

因此“不能简单的说,轻型合金和复合材料之间只有竞争关系,因为他们在一些性能上是相互补充的。”曹春晓这样总结道。

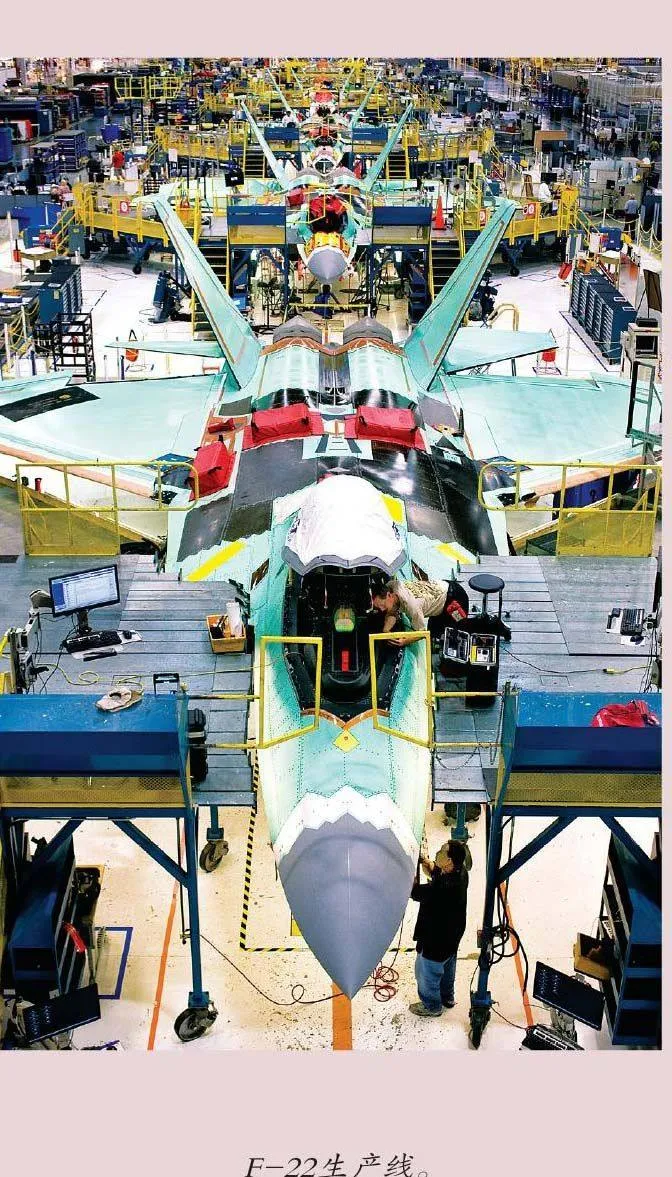

相比起铝合金和复合材料,钛合金在某些条件下则以优良、均衡的综合性能而胜出,如美国F-22上钛合金的使用量达到40%左右,彰显出钛合金应用的广阔前景。现在我国自行研发的军用飞机上也已经大量使用钛合金,民机上的应用前景也很广泛:波音777上的钛合金使用量占全部材料的7%~8%左右,现在波音787上钛合金的使用份额则占到了15%,我国自行设计制造的大飞机C919的设计使用份额为10%左右。

广义的钛合金可包含钛-铝系金属间化合物,钛铝(TiAl)合金可谓其中的“明日之星”。

钛铝合金比重略小于普通钛合金和Ti3Al合金,而其使用温度可以高达760~850℃,远高于普通钛合金的600℃和Ti3Al合金的700℃。Ti比重为4.5,Al比重为2.7,使得钛铝合金的比重远远小于高温镍基合金的8.4左右。根据2011年世界钛合金会议的论文资料,GE已经将钛铝合金应用于最新的GENx发动机上,用于最后两级低压涡轮叶片。这一方面减轻了涡轮叶片重量,另一方面,由于高速旋转时的离心力相应减小,涡轮盘可以制造得更薄。每使用一级钛铝合金涡轮叶片,发动机重量就能够减轻45.5千克。波音787上装配了两台GENx发动机,每台发动机上使用了两级钛铝(TiAl)合金涡轮叶片,仅发动机本身,钛铝合金就为波音787减轻了182千克重量;波音747-8洲际客机上则装配了4台GENx发动机,但每台发动机只用了一级钛铝(TiAl)合金涡轮叶片,因此为每架波音747-8减轻的重量也为182千克左右。

这一成果得益于长时间的研究。美国对于钛铝合金的研究始于上世纪80年代,在90年代出现一批相应的技术成果,钛铝合金之所以现在才刚刚开始服务于大型客机制造,其中很大一部分原因在于钛铝的延展性和韧性较差,脆性大,加工和设计使用方面要解决很多关键技术问题,这也是我国钛铝合金研究所需要攻克的重要课题。曹春晓认为,一旦这些难关得到攻克,乐观看来,5年左右钛铝合金即可以进入试用阶段,航空发动机低压涡轮、高压压气机等温度超过600℃的运行环境都是钛铝的用武之地。轻盈的钛铝合金在转动件方面的应用前景将非常广泛,在850℃以下的运行环境中,传统的、比重较大的镍基合金都可能被钛铝合金所替代。

2009年,曹春晓主持的某课题顺利结项。这一项目由中航工业航材院牵头,组织了多家相关研究院校厂所,为期五年,涉及钛合金等各种典型航空材料凝固成形、塑性成形的精确控形、精确控性的理论和方法。作为众多国防项目中第一个以制造技术为研究重点的项目,其成果具有重要理论意义和实用价值。

在主持完成这一项目后,为了鼓励和促进青年科研工作者的成长,曹春晓不再担任课题负责人,但仍以指导人的身份参与研究。曹春晓一方面密切关注着国内外航空材料发展和应用的最新动向,也同时着力推动我国航空材料从研究成果转化为实际产品。现在我国钛及钛合金的年产量已占世界首位,其性能水平、生产工艺、流程及标准都已经达到了世界同步水平,然而要在质量上保持批生产的稳定性,在生产自动化程度、质量检测和管理水平等方面还存在一些问题。材料质量是装备性能的基础,材料质量的细微误差,如孔洞、夹杂都可能成为金属构件裂纹的疲劳源,使得装备在远未达到使用寿命时就出现安全事故。因此,对于金属材料来说,熔铸过程中的纯净程度,结构上的致密程度,复合材料铺层彼此间结合是否密切,都可能影响到航空装备的可靠性。在这方面,我国还需大力改进生产管理流程和自动化程度来保证批生产质量的稳定和可靠。

作为博士生导师,曹春晓强调,航空装备的发展,归根结底要落实到创新型人才的培养上。目前校园教育的最大问题是培养创新意识不够。创新意识必须从小就开始教育,同时辅以工作上的信任,鼓励年轻人勇担重任,促使他们在学习和实践中勤于思考、主动思考,并善于运用创新思维去发现新现象,创造新技术。