西藏工布江达县洞中松多铅锌矿矿床地质特征及成因初探

摘要:通过对洞中松多铅锌矿区赋矿地层、控矿构造、矿体特征、围岩蚀变、矿石特征等矿床地质特征的胥书,对矿床的成因和找矿标志等进行了归纳和总结,为今后区内的地质勘查工作指明了方向。

关键词:矿床地质特征;矿床成因;找矿标志;洞中松多;念青唐古拉;西藏

中图分类号: P618.65文献标识码:A文章编号:1672-3791(2011)03(a)-0000-00

0 引言

念青唐古拉地区是我国新发现的重要的有色金属成矿带,资源潜力巨大。该成矿带位于著名的冈底斯成矿带中东段的北缘,是有色、贵金属成矿集中区,极其复杂多样的地质构造造就了十分有利的成矿条件。洞中松多铅锌矿是近年来在念青唐古拉地区发现的有可能规模达到大型以上的矿床。经地质填图、平硐和探槽工程揭露和控制,区内初步划分出两条矿化带,圈定了8个矿体,显示出较大的找矿和开发潜力。

1 区域成矿背景

洞中松多铅锌矿床位于冈底斯东段陆缘火山岩浆弧盆系,属于冈底斯-念青唐古拉山板片的次级单元。大地构造位置处于冈瓦纳北缘晚古生代—中生代冈底斯—喜马拉雅构造区中段北部,雅鲁藏布江巨型铜多金属成矿带北亚带。

区域出露地层主要有前奥陶系、二叠系,局部分布有新生界第三系。前奥陶系松多岩群(AnO)分布在矿区以南的广大地区,东西向展布,为一套经受低绿片岩相—低角闪岩相变质的基性火山沉积地层。二叠系有下二叠统洛巴堆组(P1l)和上二叠统蒙拉组(P2m),由西向东展布出露于矿区内。其中洛巴堆组(P1l)与成矿关系密切,为一套灰色灰岩夹钙质粉砂岩、角砾岩及燧石质砾岩。第三系林子宗群包括典中组(E1d)和年波组(E1n)、帕那组(E2p),分布在米拉山以南,为一套中酸性火山沉积地层。各地层单元间呈不整合或断层接触。

区域上由于受雅鲁藏布江和班—怒缝合带明显作用而整体表现为近东西向的构造格架。较大的断裂构造有嘉黎、米拉—错高、米拉山、松多断裂等,皆为挤压断裂,倾向不定。

区域岩浆活动非常强烈,岩浆岩分布广泛,遍布全区。既有大规模的侵入岩,又有巨厚层的火山岩,超铁镁质岩零星分布。岩浆岩呈东西向带状分布,与区内构造线平行,是念青唐古拉弧背断隆和冈底斯陆源火山—岩浆弧的组成部分。岩浆岩岩性复杂,岩石类型多样,纵向、横向变化较大。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区出露地层主要有前奥陶系松多岩群(AnO)和下二叠统洛巴堆组地层,沟谷中分布有第四系冲、洪积及冰碛层。

前奥陶系松多岩群(AnO):分布于I号矿化带南部,为一套石英岩,硅质岩,变石英砂岩夹绢云石英片岩,倾角一般39°~64°,北倾,地层产状受构造干扰略有变化。

下二叠统洛巴堆组(P1l):主要分布在I号矿化带以北0~1.5km范围内,东西向展布,为一套灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、凝灰质板岩夹细砂岩岩层。倾角50°~75°,倾向北北西—北北东。洛巴堆组(P1l)与松多岩群(AnO)为断层接触,I号矿带沿此接触带分布,即矿化与构造关系密切。同时在矿区北部,矿化还与洛巴堆组灰岩关系密切,矿化多分布于灰岩边部。

第四系(Q):分布受地形地貌影响较大,范围广、厚度大,主要沿河床,沟谷及平缓山坡分布,类型主要有冲积、洪积、坡积、残积、冰碛等。由松散及半固结的砂、砾、卵石、漂石等组成。

2.2 构造

矿区构造发育一般,断裂构造,主要有三组:近东西向、北西向、南北向、近东西向断裂形成较早,北西向次之,南北向形成最晚。

沿断裂多形成构造破碎带,沿构造破碎带岩石多发生蚀变,主要表现为硅化、绿泥石化、绿帘石化、黄铁矿化、泥化等,局部见黄铜矿化、铅锌矿化。

区内褶皱构造不发育,仅为一单斜构造。

2.3 岩浆岩

矿区内喷出岩发育,西北部大面积出露层状玄武岩,中部大范围分布晶屑凝灰岩和凝灰岩。晶屑凝灰岩与灰岩以及晶屑凝灰岩、凝灰岩与前奥陶系松多岩群的接触部位多为赋矿部位。

玄武岩主要出露于矿区西北部,呈层状产出。岩石风化面呈灰绿、褐绿色,新鲜面呈绿色,无斑隐晶结构,变余拉斑玄武结构,气孔构造、杏仁构造。

流纹质晶屑凝灰岩出露在矿区中部,东西向展布,出露面积占测区的35%。岩石的风化色为土黄色、褐黄色,新鲜面为灰、灰白色。变余玻屑、晶屑凝灰结构、凝灰结构,流纹构造、块状构造。

2.4围岩蚀变

由于受区域变质,接触变质作用及成矿作用的影响,岩石及矿体周围的围岩发生了不同的蚀变。主要的围岩蚀变有:硅化、绿泥石化、绿帘石化、绢云母化、黄铁矿化、黄铜矿化以及铅锌矿化,局部可见角岩化、阳起石化。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

3.1.1 Ⅰ-1号和Ⅰ-2号矿体特征

这两个矿体分布于测区东南洞中弄沟以南,矿带长约4100m,宽50~120m。在平面上呈长条形,东西向展布,西宽东窄。矿带总体北倾,倾角基本与围岩一致。底板围岩为前奥陶系松多岩群,顶板围岩为下二叠统洛巴堆组。

矿体受下二叠统洛巴堆组与前奥陶系松多岩群之间的断裂构造所控制,总体特征呈层状和似层状产出,铅锌矿体连续性好,厚度、品位变化不大,产出的岩性层位基本相似。

1) Ⅰ-1号矿体特征

该矿体位于洞中弄沟以南打归浪—打瓦弄之间,矿体呈层状、似层状产出,近东西向展布。矿体长2881m,水平厚4~13.1m。矿体连续性好,产状354°~4°∠60°~80°。底板围岩为硅质岩夹石英片岩、绿泥绢云片岩;顶板围岩为灰岩、凝灰岩。矿体的矿石矿物主要为磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等,硫化物总量可达70%以上。脉石矿物主要有石英、方解石、透辉石、长石等。主元素Zn品位,一般1.61%~3.14%,最高4.27%,平均2.57%;Pb品位一般1.10%~2.47%,最高14.01%,平均2.55%。伴生元素平均品位Cu 0.22%、Ag 43.40g/t。

2) Ⅰ-2号矿体特征

该矿体位于洞中弄以南,Ⅰ-1号矿体以北50~100m处,与Ⅰ-1号矿体平行排列。矿体呈层状,似层状产出,近东西向展布矿体长约2090m,水平厚4.5~12.5m,矿体连续性好。产状357°∠66°~75°。底板围岩为灰岩、凝灰岩;顶板围岩为晶屑凝灰岩。矿体的矿石矿物成份与Ⅰ-1号矿体基本相同,主要为方铅锌、闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿等,硫化物总量可达50~60%。脉石矿物主要有石英、长石、绿泥石、绿帘石、方解石等。主元素Pb品位一般1.37-2.40%,最高3.22%,平均1.90%;Zn品位一般1.21%~2.64%,最高5.74%,平均2.15%。伴生元素平均品位Cu 0.14%,Ag 48.40 g/t。

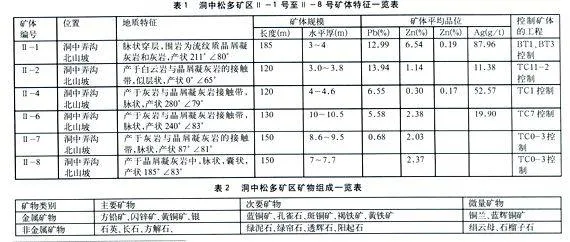

3.1.2 Ⅱ-1号至Ⅱ-8号矿体特征

这六个矿体分布在洞中弄沟北部山坡上,矿带呈北西向展布。带长约2620m,宽50~1140m,西宽东窄。矿带内岩性主要有晶屑凝灰岩、灰岩、白云岩、泥灰岩、凝灰质板岩夹硅质岩等。发育有北西及南北向断层。该矿带共分布六个矿体,总体特征为:矿体分布在晶屑凝灰岩与灰岩、晶屑凝灰岩与白云岩之间,多呈脉状,似层状产出,个别呈囊状,产状变化不定。矿体规模小,品位高,产状与围岩斜交。6个矿体矿石矿物成份和脉石矿物成份基本相同。矿石矿物主要有:黄铁矿、白铁矿、方铅矿、闪锌矿等,脉石矿物主要有石英、透辉石、石榴石、方解石等。

各矿体特征见表4-1。

3.2矿石特征

3.2.1矿石组构

洞中松多矿区铅锌矿体赋存于灰岩与凝灰岩接触带靠近灰岩一侧,矿石构造类型受矿体产出形态所制约,以充填作用形成的构造为主,交代作用形成的构造次之。矿石构造有块状、脉状和浸染状构造等。矿石结构包括结晶结构(自形、半自形和它形结构)、交代(残余)结构和固溶体分离结构(乳浊状结构、结状结构)、压碎结构等。

3.2.2矿石矿物组成

本矿区矿石组成复杂,有硫化物、氧化物及硅酸盐矿物、碳酸盐矿物、单矿物等六种矿物类型。按矿物学大致分类如下:硫化物如方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿最多,其次还含有辉铜矿、斑铜矿等;常见的硅酸盐矿物有绿泥石、绿帘石和长石,同时还可见绢云母、透辉石,偶见石榴子石;碳酸盐矿物以方解石为主,少量孔雀石和铜兰;氧化矿物以褐铁矿最为常见。按金属矿物与非金属矿物的主、次要成分列表如表2。

3.2.3矿石类型

根据矿石构造进行分类:次块状矿石、浸染状矿石和细脉浸染状矿石;其资源量占已有资源量的95%以上。偶见土状矿石分布于地表。

根据矿物成分进行分类:主要矿石类型为方铅矿—闪锌矿矿石、闪锌矿—方铅矿矿石。次要类型是:黄铜矿—黄铁矿—方铅矿矿石、黄铜矿—斑铜矿矿石、黄铁矿矿石等。

根据有用组分进行的分类:铅矿石、锌矿石、铅锌矿石、铜铅矿石、铜锌矿石等。

总之,矿区矿石具有下述特点:氧化较弱,构造简单,含矿岩石复杂,物质成份复杂。

根据氧化程度进行的分类:由于地表氧化带极不发育,因此几乎所有的矿石为硫化矿石,氧化矿石和混合矿石极少。

4 矿床成因及找矿标志

由于洞中松多铅锌矿床位于念青唐古拉中生代岛链隆起带,发育有多期次酸性侵入岩,断裂构造主要发育近东西向断层,区域上经历了多期次多种类型的变质作用。而在朱拉—门巴陆内裂谷带内沉积了盆地相的沉积岩,并与陆块地层不整合,时代新,变质程度浅。使在裂谷带内既有穿过地壳的深部来源的层状玄武岩,又具有流纹质岩石的喷发,使之具有双峰式火山喷发特征。

在矿区内沿地层走向范围内(目前的勘查情况下)铅锌矿化呈分段富集的特点。在矿化集中区,矿体通常呈似层状、脉状和囊状,以夹石相密集侧列,矿体的形状、产状受围岩控制。显示出层控性的特征。而位于矿区中部的断裂是矿液的运移通道。

在矿化蚀变带内,矿体定位和富矿段产生受控于岩石环境。一些颗粒较粗、孔隙度大、渗透率高的灰岩、凝灰岩,形成浸染型矿石。

本矿床发育了一系列的热液蚀变系列,绿泥石化(绿帘石化)、碳酸盐化、硅化、绢云母化等和通常矿化蚀变黄铁矿化(分布于内带)。工业矿体即赋存于强蚀变地段。显示矿床热液蚀变岩的侧向分带性特征。

矿床具多阶段叠加的特征。大致是早期热液形成矿胚,随后期地质事件发生以大气水为主体的地下热液对流-循环机制的热液蚀变叠加成矿作用形成工业矿体。矿化形式以似层状和条带状充填交代为特征,形成一些具有工业品位的含矿建造类型。

根据矿床产出的构造背景,矿体定位的岩石环境,矿质主要赋存于灰岩地层中,矿体形态明显受地层岩性控制,以及矿物标型、成矿物理化学条件和矿床地球化学等基本特征,参考一些相关矿床类型的成矿学资料,认为洞中松多铜多金属矿为喷流沉积改造型铅锌多金属矿床,主要依据为:①矿体受层位控制明显;②在含矿带,铅锌铜的总体含量相对较高,具有明显的沉积特征,岩层的层状构造比较发育;③在含矿带岩层中,除了火山碎屑物质、碳酸盐成分外,明显含有大量的喷流热液带入的多金属成份,如铅、锌、铜、银、铁、钙、镁等;④在富矿地段,铅锌矿化很强,尤其是银矿化也很强。矿石多为网脉状构造和块状构造。说明原含矿层经过了明显的后期改造叠加成矿过程。