基于动作模式的心理测试方法研究

摘要:心理生理测试技术是一项融合心理学、侦查学等多门学科的综合性科学,它能够实现对人们心里的隐瞒信息的状态和意图进行探测。正是因为这项技术具有较高的准确率,得到了司法部门的广泛应用。而且随着技术的发展,心理生理测试技术也在不断的完善和提高。本文通过实验的方法对基于动作模式的测试方法进行了研究。

关键词:动作测试模式有效性GKT测试模式

中图分类号:TP3文献标识码:A文章编号:1672-3791(2012)04(a)-0000-00

1动作测试模式概述

动作测试模式是在犯罪情节测试模式(GKT模式)的基础上改进而来的。这种心理测试模式与传统的GKT测试模式相比更具有效性,因为它不仅具有GKT测试模式所具有的优势,同时还在问题的设计上进行了突破与改进,它由传统的静态的目标信息的问题设计转变为动态的犯罪动作设计,这就使得该模式的测试问题具有动态性,进而使得了解到静态信息的无辜者与实行动态犯罪行动的嫌疑人能够体验不同的问题。此外,在回答问题的方式上也进行了改变,改变之后与传统的GKT测试模式相比具有以下两个优点:

第一,动作测试模式引用了犯罪行为测试的具有动态性的问题询问方式,当回答问题时, 所使用的人称为第一人称,这就使得嫌疑人与无辜者在回答问题时有很大的差异。对犯罪行为测试所进行的最大改进之处就是将静态的关键信息转变为动态的犯罪动作,保证了信息具有完整的动态性,使得被测试的两个角色具有不同的体验。

第二,动作测试模式对回答问题的方式进行了改进,都使用“我没有”的固定的回答形式。这种回答方式与犯罪情节测试模式的回答形式有显著的不同,它能够有效地判定嫌疑人是否说谎,而保证无辜者在回答问题时都不存在说谎的现象。采取这样的回答形式,如果犯罪嫌疑人在目标问题中说谎,那么在陪衬问题中就会避免出现说谎的现象,而对于无辜者来说采取这样的回答方式是没有区别的。

此外,动作测试模式对于了解犯罪实情却没有参与犯罪活动的无辜者的判断具有较高的准确率,与GKT测试模式相比具有显著的优势,这就证明了使用该测试模式可以对知情无辜者进行有效的保护;对于嫌疑人的判断上,准确率超过了百分之九十;对于完全的无辜者来说,准确率达到了百分之百。

2动作测试模式的实验研究

针对动作测试模式的发展现状,我们设计了对比实验验证其是否具备有效性。在实验中我们设计了不同的提问方式,第一种是当前常用的提问方式,注重于问题设置中的目标项的特征,并将这些特征赋予动态化(以下简称为M1模式)。第二种是对M1模式的实验改进,对问题的设置涉及到了动作方式的成分,实现了问题设计的完全动态化,注重强调动作行为的实施方式(以下简称为M2模式)。

我们采用的实验方式是通过对GKT、M1和M2三种模式进行测验结果比较,每种模式都将进行三组问题测试,且每组问题中都有一个目标问题和4个陪衬问题。同时,为了降低顺序对实验结果的影响,三种模式都有六组实验,并且实验的将定角色为两个,即嫌疑人和无辜者,模式的实验顺序分别为(1,2,3)、(2,3,1)、(3,1,2)、(1,3,2)、(3,2,1)、(2,1,3),这样测定出的结果更具有效性。

1、将犯罪情景进行模拟设定。我们假设犯罪嫌疑人所要进行的犯罪活动是盗取机密资料,当门被打开的时候,会发现在门口有一把椅子。在房间中会发现办公桌及书架,书架的上有一个闹钟,办公桌旁边安有保险锁。嫌疑人在办公桌上发现了保险柜钥匙,在拿走资料的同时会启动报警装置,资料被偷走即完成实验。根据该设定的情景,我们可以发现三个具有决定性的信息,即是门口的椅子,拿走资料及报警装置在资料拿走的同时响起。因此,在设计问题时就围绕着这三组目标信息进行。

2、实验过程。我们选取男女数量相等的人数,且年龄都在20至30之间,用随机的方式向嫌疑人与无辜者两组分配人员,进行三种测试模式实验。然后将实验设备摆放好,让这些被实验人员按照规定的时间来到实验室,在嫌疑人进入房间进行偷窃后,无辜者在监控室进行监控。为了保证测试的准确度,在测试之前,要对被实验者询问相关的犯罪信息。

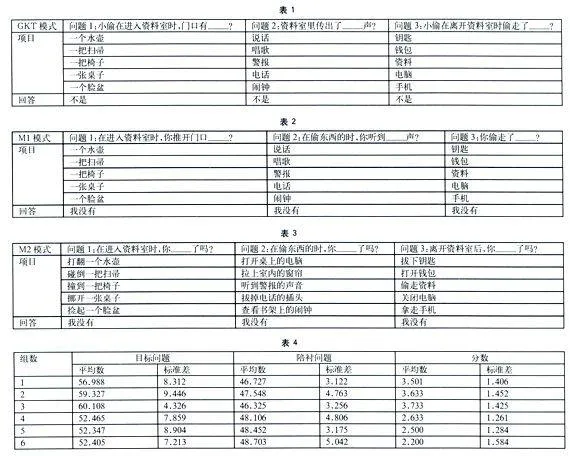

3、问题设置。针对GKT测试模式、M1、M2模式,我们分别按照其注重点的不同设计了问题。具体问题见表1,表2和表3。

4、数据采集。由于设置的目标信息为三个,所以在对被测者进行询问时连续问两遍,以便保证不会因为问题减少而降低了测试的有效性。而且在采集数据时,要从第二个问题开始,这样可以保证目标选项出现的次数,进而提高有效性。同时,为了保证数据的客观性,在采集信息时要保证采集人员在不可分辨出嫌疑人与无辜者的情况下进行。

对被测试者进行数据采集时,我们需要从测试图谱中收集被测试人员的皮肤电指标数据,进而获取相应的皮肤波动值,然后根据波动的形态及波动差值进行计算和判定。判定标准根据图谱数据波动值进行等级评定,反应最高的分值最高,依次递减,然后计算出对他们进行询问关键问题所得的分数,分数最高的就判定为嫌疑人。

5、实验结果。根据实验我们可以得出每组人员在回答目标问题与陪衬问题时所获得的标准差和平均数。数据结果见表4。

3动作测试模式的有效性分析

从对目标问题与陪衬问题计算所得的分数中我们可以看到,对于嫌疑人来说,三种模式得出的分数按照GKT,M1,M2这样的排列顺序呈现出递增趋势,而对无辜者的分数则是呈现出递减的趋势。而且,这三类测试模式对于被测试的两组角色有非常显著的区分,我们通过对每种模式所得出的目标问题的方差数值进行分析,得出的结论是对于角色的主效应更为显著,由此可以判定,对嫌疑人和无辜者两类角色的有效性判定方面,M1,M2效用更好。从动作测试模式与GKT测试这两种模式在问题设置的不同可以看出,前者的目标信息更具有动态性,而且降低了目标问题对于无辜者所产生的信号价值,进而提高了嫌疑人的意义性。因此动作测试模式较GKT测试模式更具有效性。

至于M1与M2两种测试模式之间的效用比较,由于M2对M1模式的最大改进之处就在于问题设计的完整动态性,从理论上说,M2模式应该是更为有效的。经过以上实验数据可以看出,虽然在实验中M2模式对嫌疑人和无辜者的测试较M1模式准确率稍高,但是他们在判断角色时并不存在着较大的差异性,在进行测试时对被测人员都可以实现兼顾的功能,有效性的差异不是实质性的,。

综上所述,动作测试模式与传统的GKT测试模式相比较,具有较高的有效性,而且更具科学性和准确率,这也是在传统心理测试技术上改进的成果。

参考文献

[1] 李文石:《测谎技术的历史、现状和未来》[J],《科技导报》,2002年第1期

[2] 郑红丽,丁同春:《测谎技术的新进展》[J],《中国人民公安大学学报(自然科学版)》,2007年第1期

[3] 叶小卉:《GKT测谎测试的眼动研究》,《浙江师范大学》,2009年

[4] 傅根跃,陈昌凯:《传统测谎技术研究现状与趋势》[J],《心理科学进展》,2003年第1期

[5] 陈云林,孙力斌:《心理测试技术中题目结构及相关因素对模拟犯罪测试的影响与研究》[J],《刑事技术》,2003年第3期

[6] 杜亚男,傅根跃,叶小卉,朱玉文,胡小晴:《GMT模式下测谎的有效性研究》[A],第十一届全国心理学学术会议论文摘要集[C],2007年。