“眀”字刍议

肖 倩

(南京师范大学 文学院,江苏 南京 210097)

去南京明孝陵博物馆参观的时候,发现博物馆的墙壁上印着许多“明孝陵”的字样,这本没有什么特殊的,但是上面“明孝陵”的“明”字均写作“眀”。而且,当我们进入明孝陵景区时,也可以发现至少有两处这样的“眀”字。一处是在明孝陵的保护碑上(图一);还有一处是入明楼后,在陵墓宝顶正南面的石砌墙体上(图二)。有些导游把它解释为:朱元璋死的时候,把皇位传给了自己的孙子,因为怕有人造反,于是他故意把“明孝陵”的“明”写成“眀”,寓意他死后要用两只眼睛来看着这个天下,看谁敢造反。以“目”代“日”表示的是一双慧眼。还有一种解释是说,清代文字狱厉害,当时的文人在许多场合都不敢直接写大明王朝中的“明”,怕会惹祸上身,但很多时候又不能绕过这个字,于是就把“日”改成了“目”,意思是“睁眼写错字”。这样解释,虽然乍听起来也算通顺,但是如果我们稍微花点时间去查查它们的题字时间,就会发现,事实并非如此。

一、“眀”字出现频率高

明孝陵保护碑上“眀孝陵”三个字是1961年明孝陵成为国家重点文保单位后,由书法家武中奇所题,而“此山眀太祖之墓”这七个字,据王杰的《“明”字故事多》所说,为民国初年所刻,刻者已经不可考了,而导游给出的解释是,这几个字是民国初年刻下,用来回答游人提问的。这样,上面关于“明孝陵”的“明”字为什么写成“眀”的两个解释就都不正确了。那么“眀”是错字吗?

笔者在翻阅有关资料的时候发现,其实不只是这两处的“明”写成了“眀”,在山东济南大明湖的南岸中部,矗立的南门牌坊(图三)和石牌(图四),都把“大明湖”的“明”写成了“眀”;南京玄武湖边的城墙上题的“南京市眀城垣史博物馆”(图五)也将“明”字写成“眀”;山东青岛市崂山区的明道观山门右侧有“眀道观”的摩崖刻石(图六);成都武侯祠正门“眀良千古”的匾额(图七)用的也是“眀”字。除了这些出现在匾额和题词上的“眀”字,历代一些书法作品和敦煌吐鲁番出土文献中也有写“眀”字的,如晋·王献之《洛神赋十三行》(图八),唐·怀仁《集王羲之圣教序》(图九),宋·蔡襄《山堂诗帖》(图十),P.2056(12-8)《阿毗昙毗婆沙论》卷五十二《智揵度他心智品》:“复次念前世智证明,除过去无知黑闇;生死智证明,除未来无知黑闇;漏尽智证明,除于涅盘无知黑闇”中的“明”写作“眀”(图十一),阿斯塔那八五号墓文书67TAM85:1/1,1/2《古写本〈论语〉郑氏注〈公冶长〉残卷》:“左丘明,鲁太夫师也”中的“明”字写成“眀”(图十二)。这样看来,从古至今如此频繁地出现的“眀”字自然不可能是错字了。“眀”既然不是错别字,那么“明”和“明”又是什么关系呢?其实我们只要翻翻有关字典或字书,就不难发现“明”、“眀”的关系了。

二、“明”、“眀”是一对正俗字

关于正俗字,颜元孙在他的《干禄字书》的序言里有这样一段话:

自改篆行隶,渐失本真。若摠据《说文》,便下笔多碍。当去泰去甚,使轻重合冝……具言俗、通、正三体……所谓俗者,例皆浅近,唯籍帐、文案、劵契、药方非涉雅言,用亦无爽。傥能改革,善不可加。所谓通者,相承久远,可以施表奏、笺启、尺牍、判状,固免诋诃(原文注:若须作文言,及选曹铨试,兼择正体用之尤佳。)。所谓正者,并有凭据,可以施著述、文章、对策、碑碣,将为允当。①

依照颜元孙的观点,俗字是一种浅近的文字,可以用在一些通俗文书里,适合日常生活使用,而正字是一种比较庄重的字体,为官方所公认,在正式的场合要用正字。

明确了正俗字的概念,我们再来看“眀”字。《干禄字书》:“朙、眀,上通下正。”《五经文字》:“明、朙、眀:上古文,中《说文》,下石经。今并依上字。”《字汇·目部》:“眀,俗以为明暗之明。”《正字通·目部》:“眀,田艺蘅曰:‘古皆从日月作明,汉乃从目作眀。’”通过翻阅这些字书,我们发现“眀”、“明”以及“朙”这三个字其实是一组正俗字。

我们说“眀”、“明”以及“朙”这三个字是一组正俗字,但是哪个算是正字,哪个算是俗字?要回答这个问题,我们首先要明确正俗字的关系。一般来说,在同一个时间平面中,正字总是占据着主导地位,而俗字则处于从属的地位,但是正俗关系并不是固定的,它们的关系会随着时间的推移而不断变化,所以张涌泉先生说:“正俗的界限是随着时代的变化而不断变化的。”②而黄征先生在他的《敦煌俗字典》的前言里进一步将俗字定义为:“汉语俗字是汉字史上各个时期流行于各社会阶层的不规范的异体字。”③按照黄征先生的定义,我们认为,在当今时代,“明”字为正字,而“眀”、“朙”则是“明”字的俗字了。

三、“眀”字的成因

明白了“眀”、“明”这两个字的关系后,我们开始寻求“眀”字产生的原因。

俗字虽然存在着较大的任意性,但是俗字作为一种传达信息的媒介,如果要长久流传下去,那么就必须遵循约定俗成的语言规律。这样,我们就可以分析俗字的成因,并对它进行分类。

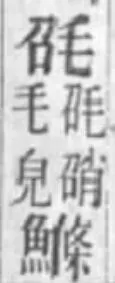

根据“眀”字的字形和前人对俗字的分类,我们认为“眀”的形成是因为类化的缘故。张涌泉先生说“人们书写的时候,因受上下文或其它因素的影响,给本没有偏旁的字加上偏旁,或者将偏旁变成与上下文或其它字一致,这就是文字学上所谓的类化法。”如:S.2144《韩擒虎话本》:“来到金璘(陵)冮(江)岸,虏劫舟船,领军便过。”这句话中的“岸”写成“”(图十三),这是因为受到上一个字“冮”(图十四)的影响,属于涉上同化;《小学汇函 第十四 广韵 明内府本》“萧韵”下的“”字是这样注解的:“,毛皃。”(图十五),其中的“”字应为“肖毛”字,这里因为受到上一个字“”的影响而类化成“”;《杨守敬藏广韵》“萧韵”里“硝”的注释为:“硝,芒,藥名。”(图十六),这里面的“”字本应为“硝”字,却因为受到下一个字“”的影响而类化成“”。当然类化不仅限于不同形体的字或词之间,有时也会在同一字内部发生类化现象。“眀”字的产生就属于后一种情况,将“日”写成“目”是因为受到右边“月”旁的影响而类化,而且“眀”字在字形上也符合中国历来的对称美学和书法艺术,这就无怪乎历代书法作品里这么多把“明”字写成“眀”的了。

此外,在许多传世文献里,尤其是敦煌出土文献中,不仅“明”字的“日”旁改成了“目”旁,而且像“萌”(图十七)P.2086《十地论·法云地》第十卷之十二:“三,度众生从兜率天退,乃至示大涅盘故,渐化众生故,如大云雨生成一切卉物牙(芽)故。”、“盟”(图十八)P.2536《春秋谷梁经传》:“侯于路姑。路姑,齐地也。,纳季子也。”、“曚”(图十九)P.2475(13-3)《太玄真一本际经》卷第二:“故立世典,渐启瞳,乃寄语言宣示正道,假借文字著述经图。”、“曾”(图二十)Ф096《双恩记》:“此之高计未闻。”等都将“日”旁写成了“目”旁。有意思的是,在敦煌出土文书里,不仅有许多“日”旁改成“目”旁的俗字,而且也有许多“目”旁改成“日”旁的例子,如“眄”(图二十一)S.328《伍子胥变文》:“悲歌以(已)了,行至江边远。唯见江潭广阔,如何得渡!”、“帽”(图二十二)BD00611(20-1)《忏悔灭罪金光明经冥报传》:“初见四人来,一人把棒,一人把索,一人把袋,一人着青衣,骑马戴。”、“瞮”(图二十三)S.6659《太上洞玄灵宝妙经众篇序章》:“通灵视,座见鬼神。”、“督”(图二十四)P.3742《二教论》:“遂任鲁以为。”虽然“(萌)”、“(盟)”二例还可以说是涉右类化,“(曚)”属于涉上“瞳”字而类化,但是“(曾)”、“(眄)”、“(帽)”、“(瞮)”、“(督)”这几例如果说成类化就没有理由的,那么就只有一种解释,就是在这些写卷里,“日”、“目”作为偏旁已经混用。因为偏旁的混用,由于类化而形成的“眀”字就更容易在流通领域里得到认可,从而得到广泛应用。

现在,虽然国家在对文字进行规范和整理的时候,把“明”定为规范字,“眀”字早已退出了流通领域,但是在许多名胜景区和书法作品中还是可以看到“眀”字的身影,这与书法家求新求变的心理无不关系。从语言文字规范化的角度来说,像“眀”字这样的俗字是应当舍弃的,但是从俗字的价值来说,“眀”字出现在许多传世文献和出土文献里,要读懂这些文献,那么必须对俗字有一定认识,而且像“眀”字这种还包含许多由后人杜撰的文化故事的俗字,如果舍弃了,那么也将损失许多汉字的趣味,所以像“眀”这样的俗字还是值得我们去好好研究的。

[1]施安昌.颜真卿书干禄字书.北京:紫禁城出版社,1990.

[2]张涌泉.汉语俗字研究.长沙:岳麓书社,1995:5.

[3]黄征.敦煌俗字典·前言.上海:上海教育出版社,2005.

附图:

图一

图二

图三

图四

图五

图六

图七

图八

图九

图十

图十一

图十二

图十三

图十四

图十五

图十六

图十七

图十八

图十九

图二十

图二十一

图二十二

图二十三

图二十四