中国进入“新媒婆”时代

《2010—2011年中国男女婚恋观调查报告粉皮书》显示:“92%的受访者对相亲这一婚恋方式持肯定态度。相亲已经成为主流婚恋模式,新颖多元的交友方式也被大多数人接受和认可。”

在中国,相亲迎来了它的新时代。媒婆也不再是那个固定的称呼,朋友、同学、婚姻中介、网络公司、电视主持人,甚至父母都是我们的新媒婆,或者,我们自己就是自己的媒婆。

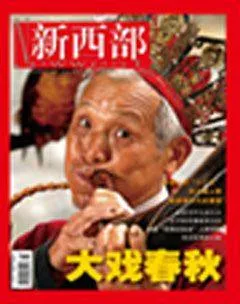

从古老的穿大红花裙握大烟杆,到如今海选速配相亲派对,新媒婆们触摸着最真切的时代脉搏,催化着人间的爱情和婚姻。

全民相亲

相亲走红并非偶然。

目睹了北京中山公园几百个父母在为自己的孩子找对象的场面,清华大学毕业的博士生田范江和两个朋友一起创办了婚恋网站“百合网”。三个堂堂大老爷们,将“媒婆”的事业进行得有滋有味。他们研发出名曰“心灵匹配”的测试系统,帮用户选择性格匹配的相亲对象。如今,又在北京和上海开起了相亲门店。当初只有5%的单身男女愿意选择网络作为择偶方式,短短几年之后,这一数字已经上升至40%。

珍爱网CEO李松以一顶女式假发搭配一身西装出现在2010年的中国互联网大会上,并自称“红娘哥”,因为该婚恋网站的核心产品是活生生的“红娘”。旗下1000多名专业红娘,为超过280万会员解决了单身问题。

日益红火的相亲网站举办的线下活动多半在颇具时尚感的酒吧举行,为年轻人提供了更加青春的约会场所。“比电视速配快捷,比网上约会直观,比传统相亲时髦”的“8分钟相亲”曾流行一时,因为它号称在最短的时间内可以约会最多的异性。

但都市白领们仍嫌这些相亲活动太耗时,便发明了更具时代感的“盲约”和“闪约”,相亲的男女约在地铁站碰头,手中拿着信物,不用出地铁就完成一次简单的约谈,如果有眼缘就一起离开地铁,如果言不投机,女人留在地铁站等待下一个男人到来,男人继续上车开往下一个春天。

与此同时,有超过90%的人都表示经常看电视相亲节目,网络平台与电视节目相结合的新式相亲模式受到越来越多的关注和认可。

“没想到恋爱还可以这么个谈法,亮个灯灭个灯,就把一辈子的事定了。”电视相亲节目《非诚勿扰》的创作灵感来自“办公室里的剩男剩女太多”。24个女嘉宾,有够嗲的,有够二的,有扮清纯的,有一根筋的,个个充满了娱乐精神。大家拿爱情说事,秀的却是人生百态。“在过去,中年人占据主流媒体的发言席,而如今姑娘小伙们在舞台上有一说一,自然很具有冲击力。”

“剩女”当道

快餐爱情太多,导致失恋太平常。爱情来得快,去得也快。

2011年11月,一部小成本的电影《失恋33天》获得观众热宠。编剧鲍鲸鲸说:“这个时代的失恋‘有点像牙疼’一样普遍:‘你嚷嚷出来是不会有人理会的,而有多疼只有自己最清楚。’”

影片中颇为壮观的相亲场面更像一个黑色幽默,描述着单身群体的“尴尬处境”。数百对单身男女面对面交谈,每过8分钟,主持人一声号令,所有男士起身离席,转而和下一位女士交谈。

“8分钟”是一个即使不相投也不至于太难挨的时间。影片中:一个胖子对自己面前的女孩说:“你不是我喜欢的类型,我觉着你有点儿胖。所以没必要再做自我介绍了吧?”对面的女孩淡定地说:“没事儿,反正我也没看上你,在这儿歇会儿吧。”文章扮演的王小贱站在高台上,面对底下数百对像谈生意一样的相亲男女,一句揭示真谛:他们都在撒网捞鱼!

不知何时,城市中出现了大量期待婚姻却找不到合适对象的“剩女”。

在这个汉语新词背后,是史上最大规模的一群拥有自我意识、独立人格和生活方式选择权的优秀女性。她们有事业和故事,有追求和要求,有技能和情趣,有圈子和朋友,只是没有结婚。她们的状态既是自我选择也是社会造就的结果。

她们一边在婚恋网站上频繁填写资料,一边在上班的路上做着一见钟情的美梦。她们急切地在茫茫人海中寻觅另一半,却又不愿随随便便草率决定。她们常常抱怨:“其实我只是没有机会认识命中注定的那个人。”“把爱情当理想,把结婚当事业”曾是她们喊出的口号。

香港两性专家何式凝提出,主动单身也是一种无奈。“很多人的单身选择都有主动的成分。但如果婚姻是一种生活的良性改变,大多数人不会排斥改变,不会排斥婚姻。”

各种调查显示,剩男其实比剩女多,但公众的目光仍聚焦“剩女”。“剩女”承受着比“剩男”更大的社会压力,她们年过28岁就算“剩”了,而男性可以被容忍到35岁。相亲市场上呈现一种奇怪的供需不平衡现象:哭着喊着找不到女朋友的男人不乏其人,而女人们无论年龄老幼,全都一样地固执着说“不”。

电视相亲节目中的女嘉宾拒绝男人的理由千奇百怪。他们对男人评头论足,过足了挑挑拣拣的瘾,也让观众看清了她们的挑剔和矛盾。

“我不要”成为现代相亲流行语排行榜的第一名。一位嘉宾提出了自己的择偶标准:“不讲卫生的我不要,喜欢吃甜食的我不要,吃话梅喝汤的我不要。”三个富有节奏感和喜剧色彩的“我不要”在网上流传。“我不要”的潜台词却是:“我可以要的选择很多”、“我还没有准备好放弃单身享有的自由和权利”、“我不想承担生活质量的下降。”

《中国人婚恋状况调查报告》显示,41.2%的未婚女性担心自己嫁不出去,却有超过44.1%坚持不降低标准。她们面前布满了无限的可能和无数的诱惑,让她们有了充足的“剩”下去的理由。

尴尬的错位

“如果在公司、宿舍找不到我,我肯定就在相亲。”男大当婚,女大当嫁,却遇不到对方。相亲渐渐成了持久性运动。

一位各方面条件都很好的32岁公务员,3年相亲500次。

据说,中国约有1.8亿的单身男女,其中有23.8%的单身男女的父母在到处帮他们找对象。两者相加,意味着有约2.6亿的中国人在为择偶而忙碌。

与此同时,中国正进入一个“男盈女亏”的时代。全国男女出生性别比为116.9∶100,有的省份达到135∶100。10年后,中国处于婚龄的男性人数将比女性多出3000万到4000万,上千万适龄男性将面临“娶妻难”。因此,专家预测姐弟恋将流行,甚至还会出现隔代恋。

中国1亿新生代农民工,80%还没娶到老婆。裸婚只是个别现象,想租房结婚?《中国男女婚恋观调查报告》显示,97%的丈母娘不同意。最受女人欢迎的三个男人是黄世仁、宋思明和灰太狼。黄世仁多金、宋思明有权、灰太狼会疼人。能占全这三条优点的,却是年纪至少在45岁以上的老男人。

《广州女大学生价值观调查红皮书》显示,59.2%的女大学生愿意嫁给富二代。《非诚勿扰》的舞台上,有嘉宾说:自由刷卡是最大的幸福。嘉宾主持黄菡表示:“不是说不要钱,幸福,能比刷卡更多点儿什么吗?”

日本作家加藤嘉一说:“在日本最有可能成为剩男的是富二代,很正常。富二代是依靠父母留下来的人脉财产谋生的,比啃老族还丢脸。我到中国后发现富二代最受女人欢迎感到惊讶,这个社会有问题。”

那些站在相亲舞台上“着急灭灯”的年轻人,给黄菡留下了深刻的第一印象:“情绪挺激动,但是情感很冷。”“像是来抢属于自己的对象。”“你不是想来找对象的吗?能不能稍微再慢一点。”这位《非诚勿扰》遇到麻烦时被请去“救火”的“党校女教授”,以其文火慢炖的风格渐渐获得观众认可。

路透社一项民意调查显示:二十几个国家的被调查者中,认同“金钱是个人成功最佳象征”的,中国人的比例最高,占69%。而在美国,这个比例仅有33%。在黄菡看来,今天社会的主流价值观,太过强调成功,太以成败论英雄。台上的嘉宾大多照着模子找人,只要不符合条件,马上灭灯。

“我发现我才是非主流的。”黄菡笑言。

性情之变

尽管如此,一个“剩”字并未得到“剩男”、“剩女”的真正认同。“我又不是找不着,只是适合我的那一个还没出现。”“我不想把结婚当成一件任务来完成。”

越来越多的人接受这样的观点:单身和婚姻一样,只是生活方式的一种。

1968年,毛泽东发出了“妇女能顶半边天”的豪言,在提倡男女平等的观念层面与西方同步。进入新世纪,女性实现经济独立之时,单身逐渐成为一个潮流。

然而,中国单身女性们渐渐发现,自己面临着观念和现实的矛盾:她们已经根深蒂固地接受了独立自主的概念,现实却是,男人三十未婚事业有成是钻石王老五,女人三十未婚事业有成便是败犬。

“女人有独立经济收入之后,在社会上的行为规范也变了。都市女性的传统婚恋观念已经被打破,她们被裹挟前进,对新观念的理解还模糊不清,就有失范的痛苦和焦虑。”中国社科院研究员李银河解析现代女性的婚恋生态时说。她甚至认为,新时代的“女人味”里面已经不仅包括温柔、美丽、顺从,还应包括聪明、能干,甚至包括攻击性和领袖欲。

随着社会贫富差距的增大和社会阶层的剧烈变化,婚姻与职业一样,成为获取优势资源的手段。目前中国女性工资收入是中国男性的75%。在职场上受到不公平待遇的女性,希望通过婚姻让社会资源重新调配。

“闪婚”、“无性婚姻”、“周末婚姻”、“有房女”、“围裙男”、“拜金女”、 “嫁碗族(指渴望嫁公务员)”……新兴的婚恋现象层出不穷。性学家忙着开辟社会宽容空间,但还是赶不上现实中人和网络中人的性情之变。

与此同时,因为不能承受爱的风险,包括逆境、贫穷、疾病、忧愁等,最近15年,每年中国的离婚人数都在100万对以上。

“我们的节目并不是一定要押着剩男剩女们走向婚姻,我们希望通过节目让向往爱情的人获得爱情。”孟非如是说。但现代人的性情之变,却让爱情变得似乎不再那么纯粹。

于是,有人怀念起古代的爱情—我们不短信,不网聊,不漂洋过海,不被堵在路上。如果我想你,就翻过两座山,走五里路,去牵你的手。

婚活时代

事实上,相亲节目的配对指数很低,网上沸沸扬扬讨论着“托”、“台词设计”等问题……但《非诚勿扰》还是火了。在娱乐的背后,渐渐露出了另一种味道。

形形色色的男女在这个舞台上粉墨登场:从“富二代”到“宝马女”,从“奋斗男”到“海归女”,从“女博士”到“网购达人”,不一而足。女人畅所欲言,想“爱金”就说“爱金”,迷恋“花样美男”就直说,对于不喜欢的男人也可以批评他们“俗”、“土”、“花”,或“长了一张囧脸”。男人也获得“话语权的释放”:有的坦言就是想找个“黄花大闺女”,也有的说最重要的是女人的外表“高瘦靓幼秀”,有的则自豪地宣称,“我就是不喜欢女友和其他异性接触”。

“社会越来越多元化,婚恋的选择也没有一定之规。”《非诚勿扰》的性格分析专家乐嘉时而冷静,时而激情,和台上的男男女女探讨着“我们应该如何面对爱情”的话题。

日本著名社会学家山田昌弘曾在《婚活时代》一书中写道:“既然每个人都会为了工作而想方设法把自己推销出去,那么难道不该以同样的热情来对待决定人一生幸福度的婚姻吗?”“婚活”的概念被定义为“为了达成婚姻而进行的活动”。

在《非诚勿扰》观察至今,黄菡对于面对婚恋交友的青年男女们也有着自己独到的意见:“理想的伴侣不是找到的,是相互创造的。各种各样的相亲形式只是给双方制造一个认识和互动的机会,接下来的发展是要两个人一起经营的。”

2011年是《非诚勿扰》开播的第二个年头,一年前相识牵手的男女嘉宾纷纷走入婚姻殿堂,人气女嘉宾也陷入热恋之中。

在江苏卫视2012年跨年演唱会的“全球热恋”环节,通过《非诚勿扰》相识相恋的三对情侣、两对夫妻,带着首个“非诚勿扰宝宝”与观众一起见证《非诚勿扰》的年度幸福。

在第198期的开场白中,孟非和观众朋友分享了“第一个非诚宝宝”诞生的喜讯。他不无幽默地说:“也许多年以后,他们的孩子长大了,又来到这个节目。我颤颤巍巍地走上去跟那个小伙子说:当年啊,你爸爸也在这儿站着。”