吉尔尕朗河畔的冬日

一月到了下旬的时候,天空中的蝶雪像突然长大了一般,变成了纷纷扬扬的鹅毛,并且在马场的天空整整飞扬了三天。雪下得真大啊,听起来周围是多么寂静,感觉又是多么舒服啊!地上的积雪已经达到了两尺,这时院子里的果树和外面那些杨树、榆树已被几天前的小雪和随之而来的这场大雪压弯了腰,有的则挂着粗粗的冰凌。

有时候,我也会站在屋檐下观看下雪,或者整个人走到院子里呆上一阵,我想让伊犁的雪知道,这个冬天有我这样一个人来到了这里,有我这样一个人喜欢它们,喜欢呆在这里看它们漫天满地地落。

这时候,往往连续一个星期———甚至十天半月———都没有人在马场的小路和野地上走动。房子外的温度已经下降到零下20多度,连呼出来的气息都结成冰了,但是我们的生活依然像所有的马场人一样清静和休闲。那些日子,我常常一整天守候在保持着旺火的炉子前,时不时地翻动着上面烤着的几片馍馍,或者躺在被炉火烘得热乎乎的大炕上,一边吃着烤热了的馍馍,一边看着电视,和他们东一搭西一搭地聊着话儿,也经常喝点儿散酒,有时是桑葚酒或者玫瑰香,小矮桌上的菜大都是入冬前十来天便已宰好腊干的鸭子或者鹅,有时也有羊肉,还有地窖里拿出的洋芋、青萝卜和大白菜,明月或者她妈妈偶尔也会炒上一份大盘鸡。通常和我一起喝酒谈天的是老岳父和光旭,我常常在抿下一口酒夹了一块肉之后,边咀嚼边悠闲地抬头仰望房顶,这时候,我看见了屋顶灰黑的苇席和椽木,眼光往下时我又看见了墙壁上的石灰墙一窝一窝地露出的泥坯。我轻轻地拨着壁炉里的火,偶尔添加几块柴火或者牛羊粪饼,竟然感到十分自然和惬意。尽管冬日里没有春天鲜艳的花朵,但是这温暖的火就是好看的花朵,这里的维吾尔族人不是有一句谚语吗,他们叫“火是冬天里的花朵”,比喻多么形象,也多么准确。冬天烧火炉的感觉比城里放暖气的感受不知要好多少,暖气尽管很方便,但是房子里太干燥闷热,烧火炉的时候,炉上放着一壶清水,房子暖和的时候,壶里的水也“噗噗”地开了,水沸腾后弥漫的蒸汽正好中和了房子里的干燥。就是烧火炉吧,也有烧煤炭和烧牛羊粪饼的区别,烧煤炭空气带着一种硫味儿,有点难闻,还容易不安全,烧牛羊粪饼呢,房子里弥漫着一种淡淡的草熏的味儿,牛羊粪饼慢慢燃烧分解,给温暖的家再增添一股自然温馨的氛围,这氛围又让我们怀想家园是多么避世遥远,让我们想起一些原初的东西。按照李奥帕德的自然沉思,如果你不记得暖气来自何处,最好的办法就是将一块劈开的好栎木放在壁炉的柴架上。尽管我的城里恶习不会到达如此地步,但我也的确这样做了。偶尔我还会走出房门踩着嘎沙沙响的厚雪去院里提水,手里拿着点燃的柴火先把被冰封冻的水龙头烤暖,接着拧开开关便看到了白花花的水流,伴随着哗哗哗的流水声。

这一年,新房子还没有盖。新房子盖好已经是两年后的事情了。而我们那时候住的房子在马场上的确属于比较破旧的房子之一,但是因为我们在这么寒冷的冬天从遥远的南方回来了,老老少少一家人聚合在一起,欢声笑语就是一种暖流,所以冬天虽然寒冷,房子虽然破旧,但是我们每天都能感受到一种幸福和温暖。

这年冬天,这样悠闲的日子我们只度过了两天之后,便感到了房顶上的沉重压力———厚厚的积雪已把苇席和泥土混杂成的房顶压得沉甸甸的,大家都有一种担心,害怕雪再大会把泥土培成的房子压塌了。幸好第三天雪变小了,变成了星星粒粒稀稀落落的小冰晶,时而也全部显停,这时候,我们便走出房子来瞧瞧。我们看见,高高的雪堆满了砖砌围墙,像一夜之间谁给我们加了一道白色掩体,足足有十五厘米高。院子里的积雪已大约有两尺多厚,雪冻成的冰凌倒挂在果树枝上,倒挂在房檐下,房子顶上的积雪也有一尺多厚,是该扫掉房顶上的积雪的时候了,要不,雪再下大屋子就有倒塌的危险,老人还告诉我,有几个懒人,雪在房子顶上积压很厚的时候没有扫掉,雪化了草泥做的房顶上雪水全渗进了房子。这时候,我们必须首先保住整座房子,办法是戴上棉手套,先拿来梯子直靠房顶,然后爬上去用木推子推,再用扫把扫。那天,我和光旭、天祥都上了房顶,岳父母和明月绕到后院墙边,岳父母在房子底下看着指挥,明月也上了一把梯子,把我们推过去的积雪用木铲子铲下来,然后再用大扫把清扫干净。推下的雪堆在抵地时发出“砰砰”的声音,每推下一堆都有一种轻松感。这一次,我们从房顶上铲下扫下来的积雪成了一道足有1米宽、2尺高、30米长的银色长城。接下来便是爬犁子在发挥作用了,银色长城被爬犁子一趟又一趟地推运到院门外,终于与院子里的积雪基本持平。

我们在房顶上扫雪的时候,四周的邻居也在房顶上劳动着,互相之间说笑,讨论着这雪下得多大积得多厚,一堆一堆的雪在落地时发出“砰砰”的声响,四面都听得到,因为四面都有人在扫雪推雪。本来还觉得冷的身体,半个小时后就微微发热,看着雪,闻着雪,推着雪,呼吸着大平滩加乌尔山上吹下来的清凉新鲜的风,只觉得头脑清爽,精神振奋。若干年后我很难再扫一次雪了,因为许多时间都在南方,冬天的时光很难再看到雪,但是在寒冷的冬天里爬上房顶扫雪,左邻右舍谈论着雪,闻着雪的味道,看着雪的飞扬,吹着天山雪风,那是多么值得留恋的一幕啊!

房子的危险解除了,下一步便是打扫门前的积雪,一直扫到院门口,沉重的积雪在扫雪板的一推一扫的连续动作下终于挪到两边,在院门口回头看的时候,我们就可以发现有一条银渠一样的小路直通门口。接着,我们又从院门口扫到厕所,为的是减少我们如厕的麻烦。

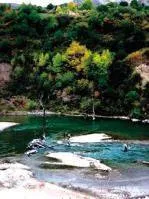

接下来,便是开通屋外的道路了。拉开院门,我才看见积雪已经把门封到了门的一半高,雪墙外的路上已经有几个邻居在自家院门前铲雪,他们挥舞着铁锨扬雪的手臂一上一下地动作着,活像一场热火朝天的劳动。门口的雪还很暄,不怎么瓷实,几个人从院门口往外蹚,居然蹚出一条雪道,最终也把路连通了。然后,我们一人一把铁锨,把雪道扩大延长并且跟左邻右舍连通,最后跟门前的大路连接上。雪积得很多很厚,但是我觉得这雪在已经恢复了瓦蓝的天空衬托下,显得特温暖,特温柔,把寥廓的马场装扮成了一片令人赏心悦目的银色世界。

这年冬天,我们的大部分时间是在房子或者院子里度过的。在北方过冬与在南方过冬的确有天壤之别,北方的冬天真正是严寒和大雪的固有范围。南方的冬天大多不能叫做冬天,最多只能叫做北方严冬的势力范围,而且这势力范围是可以机动的,有些年份会大点,有些年份又会小点。在北方过冬你不能经常骑着摩托车到处瞎跑冒险,更多的时候你只能够像我在上面所说的呆在房子里,聊天喝酒吃菜打牌什么的,就连晚上拉尿也要在炕脚边放上一个尿盆。

在雪地上的几家院墙外走动的时候,我偶尔看见有戴着棉帽子、穿着羊皮大衣的牧民,抱着一大捆的苞谷秆走进羊圈,这么寒冷的天气里,我听到了他们呼吸时发出的“吭哧吭哧”声。阳光普照着加乌尔山的平缓的山脊,可以清楚地看见飞翔在蓝色天空中的鸟儿。而在那些冰凌高挂的杨树榆树枝上,活跃着一群一群正在叫得更加欢快、蹦跳得也更加欢快的麻雀。就个体而言,麻雀们对一棵树是施加不了任何影响的,但作为群体而言,它们挥舞的小翅膀可以产生一种震颤的作用,把枯枝上的雪都震下来,雪花在阳光下飘散,仿佛首饰加工店里飞扬的银屑,或者像闪光的尘土。它们先是在这些树上叽叽喳喳地讨论牧民手里的苞谷秆会不会藏着一些苞谷残粒,这些热闹而独特的声音足以让周围的一切竖起耳朵,接着它们又制造了一场飞扬的银屑,在银屑还没完全落地时,它们又一下子飞到对面的几棵树上对我进行评头品足———因为它们发现我竟然在这么寒冷的天气里戴着一副眼镜,而镜片早被一层霜花遮得有点朦胧了。这些穿着单薄眼睛锐利的小不点们,也许只有它们才觉着这个冬天并不寒冷———冬天里也是有很多机会可以觅到食物的。譬如有一天,我和明月已经在院子里扫出了泡菜坛子般大的一片空地,用短棒支起了一个直径足有一米的筛子,撒上了一把麦粒,但是当我看到这些南方几乎已经绝迹的小不点们,此刻正毫不畏惧地冲破寒冷的包围,勇敢地进入我们布置的天罗地网并开始起劲啄食时,我竟然完全放弃了我们的阴谋,没有把那根短棒拉下来。有一刻我在想,人类并不见得常常就是聪明的,他们看似周全得滴水不漏并且已经执意要施行的智谋,在那些弱小的敌人面前总是在最后一刻失去了它应有的威力。麻雀们吃完麦粒后,若无其事轻轻松松地叽叽喳喳打闹了一番,完全不想知道站在门后还有偷偷窥视着它们的我们———肯定的,它们也不知道我们刚刚改变了一个意欲颠覆它们命运的罪恶计划。它们打闹一会儿后,仿佛比赛一般,短小的翅膀发出“扑棱扑棱”的声音,又争先恐后地疾飞到院外的那片雪压冰挂的杨树林上去了。

有时,鸟的声音也会持续到夜里,给冰冷的黑暗燃上一点可以想象的火光。我通常听到的声音是猫头鹰的叫声,叫声响起在午夜两三点左右,从南面挨近河滩公路的那片林子里传过来,“咕———咕———咕”的声音,越过河滩和白杨林,给我送来一种悠远和空旷,但又不显得飘忽,仿佛一套高级家庭音响获得的效果———实际上,整个马场的住居地的确像一间配置了家庭音响的洁白大房子,因为它的东西南北都有不高的山梁,住户又显得相对的集中,于是,如果我站在后山的加乌尔山梁上遥看马场,它的确就是一间洁白空旷的大房子,而在里面发出的各种声音,又让我觉得是在大房子里配置了一套高级家庭音响。这些活动和声音深入到了草原的尽可能远的角落,它们和自然界以及人类一切美好的东西都是和谐一致的。至于一般人认为不够动听的猫头鹰的声音,我认为它恰巧是音响的某首歌里传出来的一个独具魅力的女中音独唱。奇妙的是这种独唱并不吵扰人的睡觉,以我而论,许多次我听到这声音,觉得天山腹地里这座老马场是多么寂寥和静谧,深夜有这奏自雪山脚下的旷远的音乐陪伴,真是长夜漫漫,境界高远,何不放心休息,何不尽意睡眠?这样,反而促成了我的第二次酣然入梦。