伊朗古城记

2012-12-29 00:00:00徐翔翔

看世界 2012年4期

此时此刻,当你听到“伊朗”的时候,你会想到什么?是已故领袖霍梅尼鹰隼般锐利的双眸,还是现任总统内贾德标志性的穿西服不打领带的装束?是20世纪延续了八年的两伊战争,还是现在围绕着伊朗核计划而散发出的浓浓火药味儿?

是的,这些都是伊朗,但又不都是伊朗。撇开政治舞台上的纷纷扰扰,伊朗又是什么呢?它是拥有三千多年历史的文明古国;它是历史上那个横跨欧、亚、非的辉煌帝国“波斯”;它拥有世界历史上不会忽略的几个名字:居鲁士大帝、大流士大帝、阿巴斯大帝;它曾经多灾多难,希腊人、阿拉伯人、突厥人、蒙古人、阿富汗人在这块土地上你方唱罢我登场;它也是丝绸之路上的明珠,驼铃声声的商队在漫漫黄沙中执着前行……

在飞往德黑兰的南航航班上,空姐问我为什么去。是啊,为什么呢?曾经因为伊朗是严格的穆斯林国家,对女性有着严苛的要求,所以我一直在犹豫,担心束手束脚的行程影响旅行质量。然而,我还是终于抵挡不住伊朗的诱惑。

沙漠里的古城

到达德黑兰的当天晚上,我们就乘夜班火车前往位于伊朗正中的亚兹德。和德黑兰、伊斯法罕、设拉子这些或现代、或恢弘、或厚重的名城古都不同,亚兹德呈现的更多是一种伊朗传统、朴素,甚至有些乡土的风景。

到达亚兹德的时候天还没有亮。坐上车子向老城驶去,晨曦渐渐显露,黎明的微光像温柔的手拂去笼罩在街道、房屋上的夜雾。随着天边最后一抹夜色褪去,亚兹德的天空呈现出一种纯净的蓝色。远处雪山屹立,冬季的空气清冽,亚兹德有如一幅宁静悠远的画卷慢慢舒展在人们面前。

这一天恰逢星期五,是伊斯兰教的礼拜天,街上行人稀少,店铺也大多没有开门,少了很多熙熙攘攘的烟火气。不过这一点儿都不影响我们的游览,亚兹德最吸引人的就是整座古城的形态,能够随意而随性地四处走走看看最好不过了。

亚兹德的色彩很单一,几乎是清一色的土黄色,只有清真寺外墙的釉砖泛着天蓝色的光泽。亚兹德没有瑰丽的公园,没有宽阔的广场,这里的房屋要么是泥砖砌成,要么干脆是土坯房,最多也不过两层,但实际高度大概也就相当于城市楼房的一层半。老城里巷弄曲折回旋,像我这样习惯了北京横平竖直的布局的人走一会儿就不分东南西北了。巷子大多狭窄只能走行人,但也有稍宽的巷子可以行车。因为制裁的关系,伊朗的汽车大多老旧,偶尔碰见一辆也仿佛是迟暮之人慢悠悠地在巷子里晃荡。蓝天下,土黄色的房屋高低错落、连绵不绝像沙漠一般,小巷弯弯折折,走在其中仿佛时光静止,同时也不禁有岁月静好之感。

说到亚兹德的老房子,有两样东西比较有意思。第一样是门环。这里的老房子大多是用木门,也有铁门,两扇对开的门上各有一个铜质门环。这两个门环样子不同,这里面可是有讲究的。一般说来,右边的那个门环是圆形的,也有扇形、椭圆的,因为空心所以叩起来声音较清脆,这是供女士专用;左边的那个是条状,因为实心所以叩起来声音会更沉重,这是供男士使用:他们之所以把门环都区分出性别,是因为穆斯林女性不能随便抛头露面,她们一旦听到厚重的叩门声就知道有男性客人来访,她们可以立即回避或者马上穿戴整齐,把自己从头到脚裹起来然后接待客人。如果叩门声是女性,这些“繁文缛节”就可以省略了。我观察了一下,亚兹德老房的门环有的很朴素,就是一个简单的圆环配一个铜条,但有的人家会在门环上雕刻花纹,形状上会有些艺术加工,比如扇形或倒水滴形,但是万变不离其宗,绝不会让人分不清它们的“性别”。

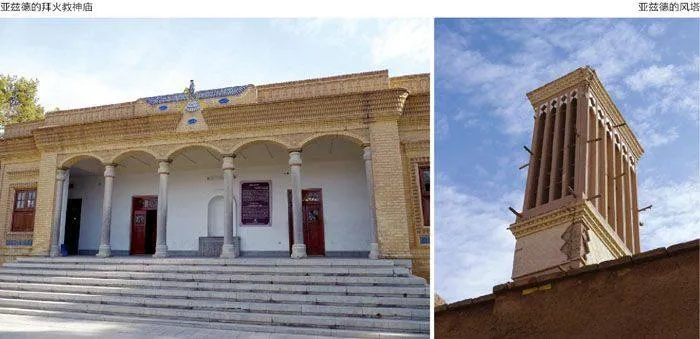

第二样就是风塔,也称风楼。亚兹德的夏天非常炎热干燥,智慧的古人为了应对这样的气候早在千年前就发明了风塔。我们有幸进到一户人家去参观风塔的作用,它高出房屋的立体部分是四面镂空的,有点儿像百叶窗,即使风力再微弱也可以被它捕捉到,然后利用空气对流原理被引进室内。而风塔在室内部分是悬空的,下面有个水池,其作用是给送进来的风降温。然后,经过“处理”的风被送到整栋房子的各个角落,形成了绝对绿色环保、零污染、零排放的“中央空调系统”。亚兹德的老房子上面大多高高低低地树立着这种风塔,越高大的风塔降温效果越好,也说明此户人家财力不俗。

亚兹德有“风塔之城”的美称,不仅风塔随处可见,而且全伊朗最高的风塔就坐落在亚兹德的朵拉塔别花园。这里曾经是波斯贵族避暑享乐的地方,也难怪修建得如此华丽:彩色玻璃的花窗和雕刻精致的护栏,十分漂亮。

拜火教迷踪

亚兹德还有一个最出名的地方就是拜火教神庙。因为该教的主神“阿胡拉·马兹达”化身为火,因此该教俗称“拜火教”。从2500多年前波斯大帝大流士一世奉此教为国教开始,到公元3世纪时的萨珊王朝仍尊奉其为国教,令波斯得以复兴,直到公元7世纪时才被阿拉伯人带来的伊斯兰教所代替。从此以后,拜火教每况愈下,至今在全球仅有10万左右的教徒,其中大约80%在印度,据说亚兹德当地还有千人左右。拜火教也曾传入中国,唐代称其为祆教,在东西两京都建立祆祠。连《倚天屠龙记》里面的“明教”都和此教很有渊源。有的说明教就是拜火教,也有的说明教来自波斯摩尼教,而摩尼教是在拜火教基础上创立。总之,那个小说里出镜率极高的明教和拜火教关系匪浅。

亚兹德的拜火教神庙规模不大,不过一层高的建筑。里面的装饰十分简单,最重要的就是被玻璃窗隔开的圣火。据说,它最初并不在这个地方,是1940年从另外一座拜火教神庙转移至此,但该圣火从公元470年燃烧至今从未熄灭过。在神庙正面屋顶上有一个拜火教标志——一位手拿圆环的老者,身下有双翼,看上去仿佛是坐在一只大雕上。这个标志是根据该教教义和先知的教诲雕刻而成,每一组成部分都有深远的含义。例如,老者的形象代表人类应该像一位经验丰富的老者,拥有经验、智慧和已经成熟的心智以达到至臻完美;两侧双翼由三排组成,代表人应该通过善言、善思、善行来追求更高的境界,永不屈服于脆弱、自私和懒惰;老者左手上的圆环代表遵守教义的保证和承诺。其余诸如老者右臂的姿势、大圆环,甚至是竖线、横线都有不同的含义。

据说,这个标志可能起源于阿契美尼德王朝之前,也就是说至少有2500多年的历史了。要知道,拜火教对后来的犹太教、基督教、伊斯兰教的诞生起了举足轻重的作用,其末日、来世、复活、天堂、地狱说都在后来被三大宗教所接受。尽管如今的拜火教不复当年的兴盛,但其倡导的“善言、善思、善行”不仅仍然是现代伊朗人用于自勉的信条,而且完全可以作为我辈为人处世的教导。

亚兹德除了它的建筑令人印象深刻以外,就是可爱、淳朴的亚兹德人了。在小巷悠悠闲闲穿行时,迎面来了一位骑自行车的伊朗大叔。看见我们,他立马下车问我们是不是中国人。一听我们说是,他连比划带蹦英文单词告诉我们他骑的自行车是中国产的。伸头一看,真是国产名牌——凤凰!

不过这样老式的“二八”自行车在北京也算古董,看样子颇有些年头。在我们围着自行车赞不绝口的时候,大叔又掏出一个手机给我们看。哈,居然也是国产名牌——熊猫!大叔兴奋地拍拍他的座驾,又晃晃他的手机,仿佛在说:“瞧,跟中国多有缘呐!”他的高兴劲儿也立刻感染了我们,一个个上前合影留念。

和大叔分手后,我们继续在城里转悠,过了不久又看见了这位大叔。本来以为是巧合,岂料是他办完事以后又专门在城里找我们,就是为了送几枚伊朗的硬币给我们作纪念!时隔快一年,现在想起当时的场景仍然觉得感动,至今难忘大叔淳朴的笑容,和我们打招呼时的爽利,手托硬币送给我们时的些许局促以及这件事带来的温暖。后来在谈到这件事时大家都称他为“中国大叔”。

“伊朗的西安”:设拉子

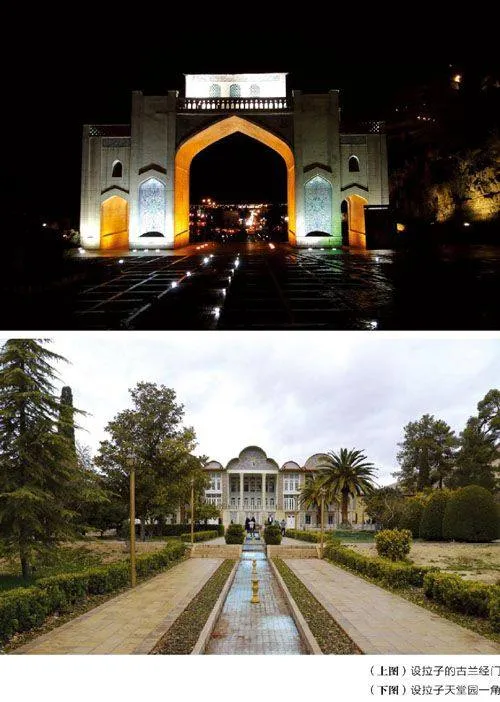

离开亚兹德奔赴设拉子。这座法尔斯省的首府在伊朗的地位相当于中国的西安。就像外国人到中国要去西安探古一样,到伊朗的游客是一定要去设拉子的。

先说法尔斯省,它在伊朗的地位十分重要,因为阿契美尼德王朝就是在法尔斯省创建波斯帝国的,这里是波斯文明的发祥地。而设拉子则是波斯被伊斯兰化后的波斯文明中心。尤其在18世纪,赞德王朝设都于此,兴建了许多清真寺、花园、城堡,把设拉子的繁荣推向了前所未有的高度。

乘车抵达设拉子的时候夜色已浓。但令人惊讶的是城内十分热闹。先是看到路旁夜市的摊铺一个接一个,商品看上去虽然有些廉价,但是花花绿绿的倒也琳琅满目。进入市中心,居然餐馆、商店都在营业,灯火通明。街上虽说算不上摩肩接踵,但也是熙熙攘攘。我根本没想到设拉子的夜晚会如此热闹和现代。毕竟,严格的伊斯兰教义、三十多年前的伊斯兰革命以及近年来伊朗遭受的制裁让我有一种感觉,就是这里的生活会比较辛苦。可是看看街上三五成群闲逛的小伙子,餐厅里穿着入时、相谈正欢的女孩子,哪里有半分单调和枯燥!不能饮酒但不会妨碍三五知己以清茶、咖啡为伴;头发需遮掩但不妨碍爱美的女孩子把五颜六色的头巾戴得风情万种。如果说亚兹德带给我的是宁静而温暖的感觉,那么设拉子给我的第一印象就是活力四射。

设拉子美称都和“玫瑰”、“爱情”、“花园”有关。而在所有庭园中,伊尔姆花园号称是全伊朗最美的,绰号“天堂园”。这座庭园的历史可以追溯至凯伽王朝,大约相当于清朝中后期。园内最多的是高大、挺拔的柏树,在这样萧索的冬日里显得格外醒目,令人精神为之一振。园中心有一个池塘,周围种植着各种树木、花草。可想而知,春天来临之时此地会是何等的郁郁葱葱、繁花似锦。池塘一侧有一座非常漂亮的楼房,据说是以前波斯贵族的宫殿。房屋外墙有釉砖拼成的精美图案,甚至还用著名诗人哈菲兹的诗句作装饰。

天堂园还是设拉子当地年轻人聚会、约会的地方。他们中间有的和游客一样拍照留影,有的三五成群在长椅上闲坐聊天,有的则是找一个僻静的角落窃窃私语。来伊朗之前,我一直以为伊朗人都是古板严肃的。到了这里以后发现很多伊朗人,尤其是年轻人很活泼外向,和其他世俗国家的年轻人没有什么太大的区别。由于政治原因,伊朗的外国人很少,游客更少,所以伊朗人看见外国游客都有些好奇。在这里我突然发现我被伊朗人拍照的次数不亚于我给他们拍照的次数。通常是举起相机给他们拍完以后,他们就要求给我们拍。在天堂园的时候,一位伊朗帅哥举起相机给我拍照,我也毫不客气地举起我的和他对拍,把他和他那位斯文秀丽的女朋友一同收入我的镜头。拍完后彼此相视一笑,问声好,轻松而愉快。这样的对拍也容易变成中国人和伊朗人轮流合影。不过如果是想和波斯美女合影就不能太随便了,这里还是比较重视男女之防的。最好是三五成群地来个集体照,又热闹又不会让对方感到尴尬。

比花园更美的是诗句

设拉子在伊朗是和文学、诗歌、美酒这样雅致的词语联系在一起的。在这里,能比花园更美丽的大概就只有美丽的诗句了。说到诗歌,就必须说到伊朗伟大的抒情诗人——哈菲兹。哈菲兹1342年出生于设拉子,“哈菲兹”在波斯文里意思是“可以熟背《古兰经》的人”。不过,为哈菲兹赢得声誉的可不是他超强的记忆力,而是他的诗作。哈菲兹的诗作在伊朗人的生活里占有极为重要的地位。据说,在伊朗家庭里有两样东西必不可少,第一当然是《古兰经》,第二就是哈菲兹的诗集。几乎每个伊朗人都会背诵哈菲兹的诗句,而他们对这些诗句不仅是欣赏、吟诵,而是“活学活用”,例如用诗句来鼓励、劝慰生活中有困惑的人,甚至在遇到类似就业、婚嫁、前途等重大事件时用来占卜。

哈菲兹的陵墓就在伊朗哈菲兹大街上的一座花园内。刚一下车我就被门口一位波斯美女吸引了,没有注意到什么时候手里已经被塞了一个纸条。原来,哈菲兹陵墓门口就有用哈菲兹诗句给游客占卜的,虽然我不相信占卜之说,但也很好奇哈菲兹的诗句会如何答疑解惑。诗句是波斯文,印在有陵墓图案的纸上。我们的导游大叔,一位30多年前曾在美国受训的伊朗前飞行员帮我翻译成英文,大意是你的未来会很美好,因为生活中会有散发光明的人出现,为你带来温暖和力量。如果一个人恰好有事相问,而冥冥之中又得到这么一个纸条,大概真的会在某种程度上为其指引方向。导游大叔还用波斯语念了一遍,抑扬顿挫的很好听,所以我越发坚信诗句本身一定非常优美。

诗人之墓安放在一座精巧的八角亭内,由大理石砌成,上面雕刻着他的一首长诗。大概上午不是高峰时段,园内没有多少人。又因为是在冬天,除了常青的松柏以外显得有些寂寥。听说,每天日落时分,园内灯光星星点点,伴着播放的诗句,来此拜谒哈菲兹的伊朗人络绎不绝。他们有的会在诗人墓前拿出诗集,虔诚地翻到某页,好似履行宗教仪式一般向诗人寻求生活的答案。彼时彼刻,仿佛时光倒流,古波斯文化的魔力就在眼前浮现。

从前一天晚上到这里算起,不过24小时,但是这座古城在这短短的时间里呈现出多样的风情,热闹的夜生活、肃穆的清真寺、宁静的陵园、优雅的庭院、亲切略带羞涩的伊朗人……前一天的亚兹德淳朴而温暖,而今天的设拉子则像一位诗书画样样精通的优雅名媛。那么,那些尚未踏足的伊朗土地呢?我不禁更加期待。