评级机

2012-12-29 00:00:00关飞

看世界 2012年4期

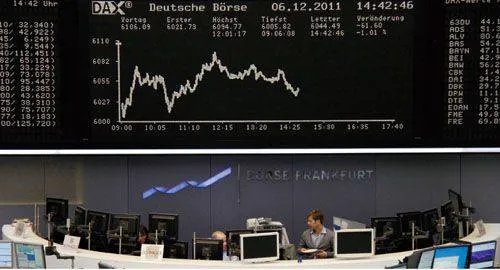

宋鸿兵的书《货币战争》,让很多中国人知道了“货币战争”这个词,尽管国内外的主流经济学家都对这个词、这本书和这个人嗤之以鼻,但如今,被债务、欧元危机等问题搞得焦头烂额的欧洲政客又开始捡起了“货币战争”这个词。这次,他们的矛头则指向了美国的评级机构。

2012年1月17日,欧洲议会(欧盟三大机构之一)中的德国基督教民主联盟(简称基民盟)议员艾尔玛·布洛克首先开炮,他批评美国的评级机构标准普尔下调了欧元区9个成员国的信用评级。布洛克认为标普的降级是毫无理由的,但每次降级都会引发欧元与美元之间汇率的巨大变动,因此,这简直就是“美国人对欧元和欧洲发起的货币战争”。

当被问到“这是否美国对欧洲的经济战”时,布洛克说:“是美国的某些人,尤其是金融界人对欧洲的战争,他们这样做的唯一目的就是为了盎格鲁-萨克逊人的利益,让欧洲人来买单,他们想搞垮欧元,大赚一笔。”

如果是个乳臭未干的孩子说这番话,恐怕会被当成妄语,但布洛克是个在欧洲政坛颇具影响力的政客,他从1980年开始担任欧洲议会成员,还曾担任欧洲议会外事委员会主席,如此权重人物的重磅炮轰,让看客们不得不严肃对待。

国际公认的三大评级机构穆迪、标普和惠誉,均为美国机构,这些“邻居家里的弓箭手”频繁放冷箭,让欧洲政客有些担忧,如果真的存在货币战争,如何对付这些过河卒呢?

事实上,欧洲的危机中确实可以看到美国金融与评级机构的身影,只不过,苍蝇从来不叮无缝的蛋。

美国人的评级不可靠?

默克尔身为德国总理,虽然不会说出“美国阴谋论”这种上不了台面的话,但在私下里,被欧元和欧债危机搞得心力交瘁的她,对于始终在帮倒忙的美国评级机构也是十分反感。在基民盟的一次周末会议上,默克尔认为有关信用评级的法律需要作出更改,以使得评级机构的话不再那么具有杀伤力,评级机构变得过于重要了,而如今的欧洲经济,已经禁不起任何煽风点火的唱衰了。

故而,“需要一家欧洲人自己的评级机构”的呼声就越来越高,欧洲最大的战略咨询公司罗兰贝格国际管理咨询有限公司计划组建一家由25家企业参与的集团,每家企业出资1000万欧元,建立一个欧洲信用评级机构,以抗衡美国三大评级机构。按照设想,欧洲信用评级机构对企业的信用评级费用不到三大评级机构的三分之一。欧洲各国报纸纷纷刊出标题:三大评级机构的垄断必须被打破。

可问题是,评级机构的评判是根据市场与经济情况作出的,假设欧洲人有一家属于自己的评级机构,而它作出的结论和美国评级机构一样,那该怎么办?

让一切回到原点。欧洲各国今日的危机,始于欧元区扩张,希腊等国家为了加入欧元区,在美国投资银行高盛的“调教”大肆做假账,欠下了巨额债务,国家福利负担又有增无减,最终使得债台高筑,无法偿还,信用降级,国家破产。紧接着,其他欧元区国家则不得不适度地为破产的国家买单,以使得欧元不至于破产,但由于欧洲经济增长一直都很缓慢,这一切让欧元区捉襟见肘。

德国本来一直是欧元区的“大姐大”,希腊等危机中的国家都指望着德国的救援,可是连德国自己也处在失去3A评级的边缘,谁救谁还不一定呢。

早在2011年12月上旬,奥地利央行行长诺沃特尼就曾指出,标普威胁下调欧元区15国主权信用评级的举动是出于“政治动机”,“明显有政治背景”。而意大利地方检察院从2011年就开始调查三大国际评级机构频繁出手的用意,寻找这些评级机构“试图误导和操纵市场”的证据。

这里边确实可以看到美国投资银行和评级机构的身影,他们看准了欧洲国家的伤口,把小伤口撕开变成了大伤口。可一切的源头,还是因为欧洲国家自身的挥霍无度与经济乏力,而这个问题,即便是欧洲人组建了自己的名牌评级机构,也仍旧是无法解决的。

应该说是欧洲人自己的问题让美国的金融机构钻了空子,找到了大赚一笔的机会,至于欧元的生死存亡,并不是他们思考的问题。

相对于默克尔的谨慎行事,法国总统萨科齐干脆表示,被降级改变不了什么,他已经完全不关心谁给谁降级了。这种表示完全展现了欧洲国家领导人对三大评级机构的无可奈何。

其实,评级机构并非针对欧洲有什么阴谋,因为三大评级机构在给欧洲降级的同时,还在给印度、孟加拉国、澳大利亚航空公司、乌兹别克斯坦的数家银行等降级,他们在降级的游戏中忙得不亦乐乎。而且别忘了,美国自己在2011年也被降过级。

降级不是错,升级才是错

正当几乎所有人都在怪罪三大评级机构给各国主权信用或银行等降级之时,《金融时报》副主编史蒂芬斯写了一篇文章,他的思维方式完全是反过来的,但结论是十分正确的。

史蒂芬斯认为,评级机构的降级并不是错,因为被降级的国家或机构真的有问题,这是显而易见的。但是,真正造成金融危机的恰恰是大量十分危险的垃圾债券,可是这些垃圾债券曾经一直被评级机构给予最高的3A级别,这才是问题的关键。投资者看到了这些垃圾的3A评级就趋之若鹜,结果最终垃圾仍旧是垃圾,巨额的资金掉入黑洞,所以,降级并不可怕,给不该升级的债权升级才是问题。

公开资料显示,金融海啸的受难者——美国投资银行雷曼兄弟倒闭前数天,穆迪曾给该投行的债务以2A评级;而在美国国际集团(AIG)2008年9月被美国政府接管前一个星期,穆迪还给该保险巨头无保担债券3A的评级。在金融危机发生过程中,评级机构通过给有毒证券资产(主要是次级房贷)提供高评级赚了个盆满钵溢,总收入由2002年的30亿美元升至2007年的60亿美元,其中穆迪的盈利在2000年至2007年间上升了3倍。

美国三大信用评级机构在过去10多年是次级贷款的垃圾债券最积极的推动者,在次贷危机前夕对“两房”次级债券给予了一致的3A评级,目的就是引诱全球的债券购买者跳进陷阱。美国三大信用评级公司对日益发展的欧债危机火上加油和推波助澜,一再调低希腊国家主权债务的信用评级,导致了这些问题国家的融资成本急剧上升,直到完全失去市场的融资能力,从而又一次帮助美国对冲基金完成了“做空”欧元牟取暴利的投机行为。

从这个角度讲,建立欧洲自己的独立评级机构也并非是解决之道,而如默克尔和拉加德所讲的减少对评级机构的依赖才是真正的解决办法。

美国实际上已经看到这个问题,并通过《多德-弗兰克法案》减轻了监管体系对信用评级的依赖。但是欧洲的管理者们显然没能采取同样的做法。只是一直在抱怨评级机构的强势,而不对造成这种结果的监管措施加以修正,这是没有丝毫用处的。

最根本的,也是美国和欧洲都没能看到的是,正是金融体系日益增加的远距离性与复杂性,使我们越来越离不开评级机构。

以前,没有人会找信用评级机构,因为交易双方彼此十分了解。银行借款给了解底细的公司或是本地的居民,就算不能每个都认识,也很容易掌握他们的德行和操守。大多数人都是用本国货币购买本国企业和政府发行的金融产品。

但是,随着全球化的演进,人们开始越来越多地买卖他们并不真正了解的公司和国家发行的金融产品。更糟的是,这些产品往往很复杂,多是通过金融工具开发出来的复合型产品。所以,我们越来越依赖评级机构以获知金融行为的风险。

这就意味要消除这种依赖,必须简化金融系统,减少对评级机构的需求,否则即使降低了金融监管对信用评级的倚仗,也只能让依赖程度有所减轻而已。

而最致命的问题就是,欧洲各国的经济增长率非常低,金砖四国就可以完全不在乎信用评级的问题,因为强劲的经济增长势头可以消弭一切负面声音,但欧洲不是。而最要命的是,欧洲这种经济增长的颓势几乎是无法改变的,就像是大清朝或是古巴比伦的衰落一样无法挽回。

靠打分赚钱的行业

美国《纽约时报》专栏作家弗里德曼曾说过一句话:“我们生活在两个超级大国之间,一个就是美国,一个就是穆迪,美国可以用炸弹摧毁一个国家,穆迪可以用评级毁灭一个国家。”

穆迪的创始人——约翰·穆迪在1900年创建了以自己名字命名的公司;1906年标准统计局成立,1941年它和普尔出版公司合并后成为今天的标准普尔;20世纪90年代,惠誉国际崛起,美国三大评级巨头格局终于成型。当下,评级成了任何金融产品都必不可少的组成部分,每个在国际金融市场发行的证券类产品,都必须经过评级机构出具的有效评级,评级机构收取评级费用。评级业成了靠给别人打分来赚钱的行业。穆迪的每份评级报告费用,大概在3万到5万美元之间。穆迪公司的收入有90%来自于评级费用,只有10%来自于数据和研究服务。

但是,评级过程中有没有猫腻呢?当然有,就像所有人工操作的行业一样。2008年金融危机之后,美国开始着手调查评级机构的罪恶,评级分析师与投资银行职员间的电子邮件被曝光,很多“行业潜规则”都隐藏在其中。

比如,穆迪的分析师在接受调查时说,某次,高盛要进行一笔交易,高盛就向穆迪的分析师施压,要求他修改评级以有利于高盛当天的交易,这种事情在评级业中是司空见惯的,就是发行人与评级分析师之间的人际沟通,往往会影响评级的结果。

在被曝光的来往邮件中,有一封展示了评级分析师对发行人的“敲诈勒索”。穆迪的分析师给美林银行的人写邮件说:“除非你解决费用的问题,否则我可没法进行评级工作。”随后,美林银行的人回复说:“只要你更改关于这次交易的评级,收费明细我们都接受。”

或许这可以解答为什么那些垃圾债券会被给予3A评级。