创造性介入:我心目中的中国新外交

2012-12-29 00:00:00王逸舟

世界知识 2012年1期

三件大事概括一年大局

在新时期,中国如何更好地“创造性地介入”全球事务,发挥更大的作用?我想简短回顾一下近一段时期国际上出现的三件大事,这三件大事都是对我们的重大考验,既是挑战,也包含机遇。

第一,占到全世界总人口1/6左右的伊斯兰世界,正在发生百年来未有的深刻变化。我自己感到,这可能是伊斯兰世界的政治觉醒,它会在未来很长一段时期继续发酵,产生持续的冲击波。这是21世纪第二个十年全球最大变局之一,在重塑未来伊斯兰世界的同时,也可能带来重大的战略意外和社会震荡。不言而喻,今后一段时期,它对地区热点的解决,对于全球安全格局和全球能源供应,对于世界各主要文明及宗教的关系,对于世界大国的角力成败等等,都会产生深刻持久的影响。它的冲击力将远远大于海湾战争、9.11事件、金融危机。

第二,西方世界普遍“乏力”:制度性乏力、意识形态乏力、霸权地位乏力。在很多地方,我们看到西方世界逐渐从当代全球问题的解决者和方案的提供者,变成了空话连篇的地方,甚至成为麻烦制造者本身。这是几百年间很少出现的势头。但另一方面不要忽略,在西方的危局中,亦出现了一种顽强的变革力量、调整声音和主动出击的战略。比如美国,以希拉里为首的外交团队近期发挥了巨大的能量,在全球各个地点,特别是热点国家和地区频频主动出手,抢占道义制高点、提出各种建议,下先手棋、打组合拳。在我看来,还没有一个大国或国家集团有如此大的能量,中国也感到了美国高调重返亚洲带来了多大的压力和挑战。其实在世界上很多地方,都会感到这样一种西方主要国家的先手意识和大棋局。当我们判断西方乏力的时候,它内部亦存在强大的变革集团;在谈论美国从高空跌落到高原、西方制度性危险的同时,不要低估它寻找危中之机、实现新一轮变革和重振雄风的可能性。

第三,中国一方面保持住了经济的上升势头,在全球贸易、金融、货币、能源方面发挥大的作用,另一方面在国际政治、外交乃至观念上并无相应的话语权和影响力,甚至相对被动。我们今天谈论中国外交转型时,学界和公众实际上有个潜台词,即都认为中国政治改革不够充分,社会发展不够公平,外交仍不够有创造性。很多时候中国外交是低调的、“接招”式的,而不是主动出击、高瞻远瞩,打预防性、前瞻性、创新性的介入牌。巨人有成长的烦恼,一方面经济上冲劲十足、引人注目,但另一方面这个巨人有些跛足,在其他方面存在诸多缺失,全世界甚至我们自己都感到还有很大的问题。

创造性介入,

需要我们的智慧和想象力

那么,在面对这种大变局时,中国外交应该怎样做?在全球事务中间如何取得话语权,如何让我们这个大国有效发声、更好保障自身战略机遇期的实现,如何为世界提供公共产品、制定规则,为全球和平与发展做出应有贡献?

我所说的创造性介入,是对前些年的韬光养晦策略、或者搭便车观点的某种超越。中国的体量、与外部世界的对接度,已经使得我们越来越难以搭便车,中国不能不去主动提议、下先手棋。因此要有哲学意义上的调整,要有自己的声音和长远规划。但我强调,中国不是要重蹈西方霸主、特别是美国的老路。它既有别于前段时期不太介入的方式,又不同于近代历史上“国强必霸”的老路。这就需要我们的智慧和想象力,是外交转型的“巧力”所在。创造性介入一定是有选择性的、建设性的和量力而行的,对时机、方式和内涵有精心的选取,而非简单依靠军事上的打压或直接的对抗博弈。这种新的外交的推进并不容易,往往是在困难的时刻才有可能发现机会,需要大胆争鸣和认真求索。

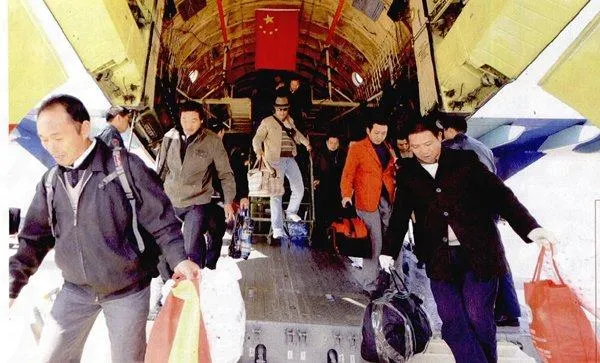

举几个例子,说明我心目中的创造性介入外交是什么样子。一个是过去时的,一个算当下时的,一个属于未来时。首先是苏丹案例。十几年前苏丹是非洲的“弃儿”,贫困而且没有经济活力,中国的持续介入,包括外交斡旋和经济援助等等,使得十年的苏丹没有在近期中东动荡中发生大的内乱,使得这个国家建立了在整个非洲大陆相对完备的石油产业链,使得当地人民生活水平有所提高。中国不仅拿到了苏丹的石油,而且是让南北苏丹最愿意倾听的大国,保持了自己的影响力和战略位置。中国政府专门设立了“达尔富尔问题特使”。我们在这个地区建立的战略性介入和先手棋,对非洲的安全稳定、对中国自己的石油安全均有积极作用,一定意义上也为类似的非洲国家及中非合作提供了借鉴。连西方大国都不得不承认,中国在这里越来越像是一个不可或缺的参与者。

第二个例子是南海问题。这是目前中国人的一个困局。我认为这正是巨人成长中的一个烦恼,是中国走向海洋大国的过程中必然要经历的考验。但我不悲观,相信未来中国会逐渐变成一个强有力的海洋竞争者,同时使得东亚秩序、乃至新亚洲格局的建立越来越多地具有中国的色彩。这里关键是有创造性介入的新思路。我们以前对南海就是“搁置争议、共同开发”,主张双边解决争议,和五个国家一个一个谈,美国显然不愿意,东南亚多数国家也不接这个招,它们强调多边和国际法,这恰恰是我们不熟悉的、不太愿意的。在我看来,新的破解之道就要在后一方面拿出智慧,比如既保持主权上的坚定原则,同时在多边机制和公共产品方面提供中国的帮助与才能,让这些国家感受到近邻大国的善意与亲和力,让人看到中国既有硬实力、也有难以抗拒的软实力。假以时日,本地区的政治天秤自然会逐渐朝着我们希望的方向平衡变化。

第三个例子属于未来时:未来的新外交要求中国的外交体制和观念发生新变革。实际上中国外交在过去30年的变革是深刻和巨大的,但这里面也有重大不足。展望未来,中国的外交同样需要变革,以适应新时代的新趋势。过去这些年,中国外交建立了发言人制度、公共外交平台、政策研究部门,扩大了领事保护制度、外交档案公开范围;那么未来10年、20年、30年,哪些部门需要新建和扩大,面对气候变化、贸易谈判、海上争议、援外新形势、各种反倾销案等,哪些外交知识需要修改和充实,哪些体制和决策办法需要调整,这就是变革的内容。调整的过程就是我们说的外交转型。它需要学界贡献智慧、拿出办法。它会面临诸多困难,但只要坚定信心、积极推进,中国外交未来既会更好服务于中国新时期的壮大,也会推动世界朝着更加和平与发展的方向迈进。