龚维斌 理想有多

2012-12-29 00:00:00王海珍

中华儿女 2012年12期

理想,不是宏大的远景,不是海市蜃楼的漫天想象,是一步一个脚印,是认真过好每一天的生活态度

其实,这些年他也有过去地方单位任职或者去国家部委工作的机会,但是由于各种原因,他还是选择留在这里。“中国人自古就讲:修身,齐家,治国,平天下。这种士大夫的情怀大约深藏在每个人的心中,但实现的路径方式可能多种。我可能找到了比较适合我的那一种。人一辈子能做好一件事就已经很不错。”

梦想与现实的话题,一直被讨论,从未有过时。从学校毕业,跨出校门,迈进社会,一向被看成是人生中关于梦想与现实一个关键的分割点——有人将它们视为磁石上南极与北极,以为中间有不可逾越的沟壑;有人将它们视为星空与大地的距离,便有了仰望星空,脚踩大地诗意的坚持。

对于龚维斌而言。梦想与现实的关系便是一个阶段一个阶段地走,脚踏实地做好每一件事。从一个山村少年到国家行政学院教授、博士生导师、社会和文化教研部主任的成长,从做一个优秀英语老师,到做一个优秀学者的职业转换。

“或许每个人在面临选择的时候,内心都或多或少地有贝多芬四重奏中最后一个主题旋律的不停回旋:非如此不可?非如此不可!”

时代的痕迹

由于办公室装修,龚维斌的办公地点临时挪到了国家行政学院附近的一个宾馆内。不大的一个房间,书架占据了半壁江山,茶几上躺着几本书与杂志,有刚刚被翻阅的痕迹。短暂的临时工作室,却透着安营扎寨的架势——他基本上每晚要呆到十点以后,没有课程的日子,这是他的根据地。

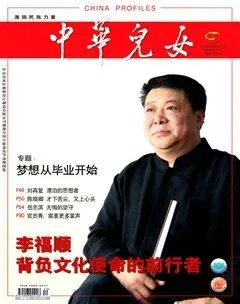

龚维斌现任国家行政学院社会和文化教研部主任、教授。在“三农”问题、社会阶层与社会发展问题、公共危机管理以及社会管理等领域先后有过深入研究。他经常为中央和地方政府高中级公务员授课,担任过全国县委书记、县长“建设社会主义新农村”培训班专题主讲教师,也多次为国(境)外高中级公务员讲课。他给自己的定位是“学者型培训师”,既是“学者”又是“教师”,更准确的说是从事公务员教育培训的“培训师”。但有时他也会引用别人的评价自我调侃:“半官半学”。目前正局级。

“内心里,我自己的定位很清晰,就是一个学者。”龚维斌又一次强调。

龚维斌1965年生于安徽省长丰县的一个只有四五户人家的小村子里。上世纪六十年代,在中国的历史上,写着大饥荒的恐慌与文化大革命的疯狂,那个年代出生的人,既赶上了“文革”又迎来了“改革”,他们承载了过去一代人的部分苦难,又幸运地迎来了一个新时代。那是每一个人都逃脱不开的共同经历。他们比起“70后”、“80后”更多了代际意义上的共性特征,其中一个主要因素就在于那是一个个人空间被完全覆盖的年代,所有人都被纳入了一个由历史强制设置的共同体内,都不得不接受一种大致相同的命运和情感。也因而,他们呈现出了比其后代际更整齐的特征,比如,有一定历史感,更有责任感,偏重集体主义,不过分强调个人主义。有英雄情结,也有奉献精神。

那是时代的烙印。

有研究学者曾用“689”这个概念来概括他们:六十年代出生、八十年代上大学、九十年代登上社会舞台的正中央。龚维斌的人生履历,稍稍有一点不同——却也更能代表六十年代出生的农村孩子的奋斗历程。

1984年,龚维斌中等师范学校毕业,通俗的说法是“中专”毕业。那是中专生走俏的年代。上世纪八十年代,十一届三中全会带给农村的希望常会被农民写入春联,贴到自家的大门上。那时在农村,能转上城镇户口,吃上国家统一分配的粮油,再找一个稳定的工作,是农村孩子最大的心愿。只要考上了中专,所有的心愿都可以变成现实——农村户口转为城镇户口,毕业后国家包分配工作。

八十年代的初中毕业生,第一志愿往往是中专,对农村孩子来说,能考上中专就是跳进了龙门。上中专比上高中更有诱惑力的是,能更早出来工作,减轻家里经济负担,因此,考中专的人趋之若鹜,中专录取的分数线也比高中高出一大截。

龚维斌在别人羡慕的眼光中,幸运地跃入龙门。三年英语专业的学习,未来的路似乎也逐渐清晰:“当一个好的英语教师。”除此之外,没做他想。那时,电视机还未普及,外界的资讯大都源于村里的喇叭广播,以及,偶尔有进城的人带回来的只言片语。关于对未来的设想,色彩并不斑驳,或者有可能是二元的——是在农村种地,还是能去城里吃商品粮?

16岁的少年凭借着优异的成绩实现了农转非。三年后,19岁的龚维斌揣着一张“报到证”去县里报道——那还是统一分配的年代,龚维斌的工作在未出校门就已经被安排好了。

关于那张“报到证”,由于当地教育部门的“惜才”之心,被悄悄扣留了,当时的龚维斌直接去当地的一所中学当老师。很长时间以后,才知道,他原来被分往合肥市一个重点小学。那一年,他们学校有包括龚维斌在内10个优秀的学生分回合肥市,只有他一个人阴差阳错地没去城里工作。

现在说起来,是一件很小的事情啦,当时,对他和他的家庭不能没有触动,原本是该一下就到合肥城里的,却到了一个镇上。从农村到省会,那漫长的距离,不仅仅体现在地理位置上。

还好,龚维斌不喜欢抱怨。他诚恳勤奋地工作,19岁的中专生教初中生,当年就教出一个班级整体英语成绩的大幅提高,后来,又被委以教高中英语的重任,他再次以优异的成绩堵住了怀疑者的目光。他开始拿奖,优秀工作者,骨干教师等等不一而足,还包括合肥市的劳动模范……

但是学历像紧箍咒,卡住了职称评定,涨工资等一系列进程——进修学习!没什么好犹豫的,如果想要在教师这条路上走得更顺畅,继续学习是不二的选择,他以进修的方式,经过几年苦读,拿到了国家承认的本科学历。

欲穷千里目,更上一层楼。拿到本科学位证书的龚维斌开始向更高的台阶迈进。他在闷热的夏天,挥汗如雨地学习,备考人民大学研究生,旁边是嗷嗷待哺的儿子与殷切期盼的妻子。九十年代前后,各种思潮涌动,资讯信息通道逐渐发达,个体户,万元户,以及崔健的《一无所有》潮水一样袭来,教书的不如卖茶叶蛋的,教授不如剃头的……理想主义与现实主义开始有了第一次交锋——那是属于整个时代的记忆。

王利芬做节目好,部分得益于她对人的判断与解读。“我原来的专业是文学评论,看过很多长篇小说。文学作品也是在刻画人物,表现人生。在电视节目中我接触这么多优秀的人,我也是在观察他们的人生,他们怎样判断事物,怎样渡过自己的难关;观察他们怎样判断他人,怎样做出决策。应该说原来文学专业所学的都是非常有利于我的。你跟什么人同行,你就大概能够从什么人那里学到什么东西,这个是很重要的。”

纠结也来源于此。在《新闻调查》的三年多的时间里,王利芬一路狂奔,看不到身边的人,好像还是校园里,只管埋头苦读,能得到好成绩就是好孩子。“我真可谓埋头拉车不问路,只懂得做事,不懂得做人,只懂得向前冲,不懂得两点之前的距离有时并不是直线最短。只懂自已的能力就是一切,就象一个考高分的高中生,不懂得即使有能力,让别人的感受不好也是一种没有能力的体现。”

长于理性分析的王利芬,多年后这样总结那段日子。不知概括性的语言背后藏着多少无奈。

梦想是时代背景下的个人坚持

调查记者做得风生水起,她却又转身离开。

上世纪90年代,改革开放进行了十几年,经济改革是国家的主题,在全球经济浪潮裹挟之下,民众迫切了解中国社会的运转机制,那么要懂经济。跟时任台长赵化勇谈完之后,王利芬接手新栏目《对话》制片人,调入央视财经频道。

当时整个栏目组只有一部电话,一个分机,四个人——两个主编,两个助导。只过了一年,王利芬就让《对话》成为了央视二套的王牌节目。她的秘诀之一是为《对话》打造的“81道”工序,每一道工序都负责到人,环环相扣,无