龚维斌:当

导语:理想不是一个空泛的词汇,它是实实在在的存在,需有合适它生长的土壤。否则,理想最终会成为空想。

主句: 其实,这些年他也有过去地方单位任职或者去国家部委工作的机会,但是由于各种原因,他还是选择留在这里。“中国人自古就讲:修身,齐家,治国,平天下。这种士大夫的情怀大约深藏在每个人的心中,但实现的路径方式可能多种。我可能找到了比较适合我的那一种。人一辈子能做好一件事就已经很不错。”

梦想与现实的话题,一直被讨论,从未有过时。从学校毕业,跨出校门,迈进社会,一向被看成是人生中关于梦想与现实一个关键的分割点——有人将它们视为磁石上南极与北极,以为中间有不可逾越的沟壑;有人将它们视为星空与大地的距离,便有了仰望星空,脚踩大地诗意的坚持;也有人将它视为从山脚到山峰的距离。

对于龚维斌而言。梦想与现实的关系便是一个阶段一个阶段地走,脚踏实地做好每一件事。从一个山村少年到国家行政学院教授,博士生导师,社会和文化教研部主任的成长,从做一个优秀英语老师,到做一个优秀学者的职业转换。

“或许每个人在面临选择的时候,内心都或多或少地有贝多芬四重奏中最后一个主题旋律的不停回旋:非如此不可?非如此不可!”

时代的痕迹

由于办公室装修,龚维斌的办公地点临时挪到了国家行政学院附近的一个宾馆内。不大的一个房间,书架占据了半壁江山,茶几上躺着几本书与杂志,有刚刚被翻阅的痕迹。短暂的临时工作室,却透着安营扎寨的架势——他基本上每晚要呆到十点以后,没有课程的日子,这是他的根据地。

白天的大多数时间,他或者是讲课,或者是开会,日程排得满满。会客常常会安排在下班后,晚饭前的间隙。基本上每天晚上会给自己留出大块的时间读书,写文章。这是一个典型的学者生活节奏。熟悉他的人都知道,国家行政学院的办公大楼内,他房间的灯常常是最晚熄灭的那几盏灯之一。

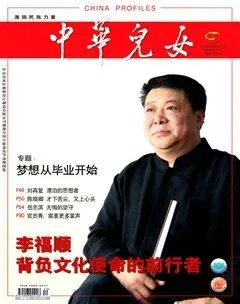

龚维斌,现任国家行政学院社会和文化教研部主任、教授。在“三农”问题、社会阶层与社会发展问题、公共危机管理以及社会管理等领域先后有过深入研究。他经常为中央和地方政府高中级公务员授课,担任过全国县委书记、县长“建设社会主义新农村”培训班专题主讲教师,也多次为国(境)外高中级公务员讲课。他给自己的定位是“学者型培训师”,既是“学者”又是“教师”,更准确的说是从事公务员教育培训的“培训师”。但有时他也会引用别人的评价自我调侃:“半官半学”。目前正局级。

“内心里,我自己的定位很清晰,就是一个学者。”龚维斌又一次强调。

龚维斌1965年生于安徽省长丰县的一个只有四五户人家的小村子里。上世纪六十年代,在中国的历史上,写着大饥荒的恐慌与文化大革命的疯狂,那个年代出生的人,既赶上了“文革”又迎来了“改革”, 他们承载了过去一代人的部分苦难,又幸运地迎来了一个新时代。那是每一个人都逃脱不开的共同经历。他们比起“70后”、“80后”更多了代际意义上的共性特征,其中一个主要因素就在于那是一个个人空间被完全覆盖的年代,所有人都被纳入了一个由历史强制设置的共同体内,都不得不接受一种大致相同的命运和情感。也因而,他们呈现出了比其后代际更整齐的特征,比如,有一定历史感,更有责任感,偏重集体主义,不过分强调个人主义。有英雄情结,也有奉献精神。

那是时代的烙印。

有研究学者曾用“689”这个概念来概括他们:六十年代出生、八十年代上大学、九十年代登上社会舞台的正中央。龚维斌的人生履历,稍稍有一点不同—1a630d0132f3202e75ae7c3ad37211abca9d4a4f910c9ccba6f79962c8954533—却也更能代表六十年代出生的农村孩子的奋斗历程。

1984年,龚维斌中等师范学校毕业,通俗的说法是“中专”毕业。那是中专生走俏的年代。上世纪八十年代,十一届三中全会带给农村的希望常会被农民写入春联,贴到自家的大门上。那时在农村,能转上城镇户口,吃上国家统一分配的粮油,再找一个稳定的工作,是农村孩子最大的心愿。只要考上了中专,所有的心愿都可以变成现实——农村户口转为城镇户口,毕业后国家包分配工作。

八十年代的初中毕业生,第一志愿往往是中专,对农村孩子来说,能考上中专就是跳进了龙门。上中专比上高中更有诱惑力的是,能更早出来工作,减轻家里经济负担,因此,考中专的人趋之若鹜,中专录取的分数线也比高中高出一大截。

龚维斌在别人羡慕的眼光中,幸运地跃入龙门。三年英语专业的学习,未来的路似乎也逐渐清晰:“当一个好的英语教师。”除此之外,没做他想。那时,电视机还未普及,外界的资讯大都源于村里的喇叭广播,以及,偶尔有进城的人带回来的只言片语。关于对未来的设想,色彩并不斑驳,或者有可能是二元的——是在农村种地,还是能去城里吃商品粮?

16岁的少年凭借着优异的成绩实现了农转非。三年后,19岁的龚维斌揣着一张“报到证”去县里报道——那还是统一分配的年代,龚维斌的工作在未出校门就已经被安排好了。

关于那张“报到证”,由于当地教育部门的“惜才”之心,被悄悄扣留了,当时的龚维斌还有些懵懂,去当地的一个中学当老师。很长时间以后,才知道,他原来是被分往合肥市一个重点小学。那一年,他们学校有包括龚维斌在内10个优秀的学生分回合肥市,只有他一个人阴差阳错地没去城里工作。

现在说起来,是一件很小的事情啦,当时,对他和他的家庭不能没有触动,原本是该一下就到合肥城里的,却到了一个镇上。从农村到省会,那漫长的距离,不仅仅体现在地理位置上。

还好,龚维斌不喜欢抱怨。他诚恳勤奋地工作,19岁的中专生教初中生,当年就教出一个班级整体英语成绩的大幅提高,后来,又被委以教高中英语的重任,他再次以优异的成绩堵住了怀疑者的目光。他开始拿奖,优秀工作者,骨干教师等等不一而足,还包括合肥市的劳动模范……

但是学历像紧箍咒,卡住了职称评定,涨工资等一系列进程——进修学习!没什么好犹豫的,如果想要在教师这条路上走得更顺畅,继续学习是不二的选择,他以进修的方式,经过几年苦读,拿到了国家承认的本科学历。

欲穷千里目,更上一层楼。拿到本科学位证书的龚维斌开始向更高的台阶迈进。他在闷热的夏天,挥汗如雨地学习,为备考人民大学的研究生奋战,旁边是嗷嗷待哺的儿子与殷切期盼的妻子。九十年代前后,各种思潮涌动,资讯信息通道逐渐发达,个体户,万元户,以及崔健的《一无所有》潮水一样袭来,教书的不如卖茶叶蛋的,教授不如剃头的……理想主义与现实主义开始有了第一次交锋——那是属于整个时代的记忆。

龚维斌选择了继续读书,以往,命运赋予他的选择机会并不多,通过华山之巅只有一条路,考学,读书。拿到了国家承认的本科学历之后,再次选择在书香中行进,便有了自我抉择的主动——他并不知晓考研之后的路径,但是他喜欢在书海里汲收营养的充实。

“考入中专后,一心只想当一个好老师,从没有想过有一天能来北京读书。”龚维斌笑得很诚恳,“所以,理想……应该是随着环境不断变化的。”

在龚维斌这里,理想,不是宏大的远景,不是海市蜃楼的漫天想象,是一步一个脚印,是认真过好每一天的生活态度。

人生的又一次选择

1991年,龚维斌考入中国人民大学社会学系攻读研究生。研究方向是国外社会学理论。“选择这个专业,是考虑到我的英语底子比较好,做这一方面的研究会有一些优势。”他很快发现,这些优势比起其他正规科班出身的同学,基本上可以忽略不计。“以前,学英语是靠记忆背诵,现在,学习社会学,需要的是思考创造,思维方式完全不同。”龚维斌回忆着。还好,读书学习,夯实基本功,与他而言,并非难事。

1992年春天,邓小平南巡讲话,那个激动人心的春天,其历史意义及其重要性已毋庸质疑,南巡讲话犹如为市场经济注入了一剂强心剂,它开启的精神之旅至今仍在继续。南巡讲话催生了如潘石屹、王功权、冯仑等“92派”企业家。政府官员、知识分子、科研院所等社会主流精英下海经商成为那一年躁动的风景线。

中国人民大学内也暗潮汹涌。“经商下海潮,基本上波及到校园的每一个角落,校园内到处可见推销商品的学生。”龚维斌说:“当时有一句话描绘那时的场景,偌大的校园无法安放一张书桌。”

身处其中,他也无可避免地被席卷其中,“当时,有同学出去搞培训,我也会做一些会务之类的挣点零花钱。”有解决经济压力的原因,更多的是“那一年,人人都在忙着经商做生意”,大环境使然。

几个月后,龚维斌开始觉得心慌,零花钱是挣着了,可是读书的时间却少了。经商下海潮继续蔓延,有同学开公司,有熟人辞职南下,经济的热度如同放在烤箱里的肉吱吱作响,龚维斌却听到了时钟“嘀嗒、嘀嗒”缓慢流淌的声音。“上学不容易,应该读书。”挣钱与读书开始在内心打架,很快,挣钱完败。沸反盈天的经济热潮无法再侵扰他书桌的宁静。

硕士毕业后,没有任何犹豫,龚维斌报考了中国社会科学院的博士生,他选择了著名社会学家陆学艺为自己的导师。当年报考陆老师的学生一共有19个,他的成绩排在第二,毫无悬念地考上了。“我喜欢做一些与当下现实有联系的事情,纯粹的理论不是我热衷的方向。”龚维斌在硕士研究生期间,逐渐清晰了这一点,“我教英语,很开心学生的成绩能提高,我的劳动成果能够很快看到。我选择‘三农’作为我的研究方向,也是觉得‘三农’问题与社会发展紧密相连,这要比做纯粹的理论研究更吸引我。”

三年时间内,他常常跟随导师下乡调研,他来自农村,对农村生活并不陌生,却也觉得,自己的经验值并不能带入别人的生活,“一个地方和一个地方的情况不同”。此前的生活只是一个点,现在,他要看到一个更为宽阔的面。河北省的香河、三河等北京周边的多个县,他都跑遍,长长十天半月的蹲点,寒暑假,也会去南方的农村去看,比较南北方农村问题的差异化。

三年弹指一挥间,时间转向了1997年夏天,他博士毕业。再一次面临毕业的选择。这一次,与13年前的那次毕业不同,他有了更为主动的空间,也有了更宽阔的平台。他可以主动去挑单位——由于在校期间表现优异,有几家高校向他伸出了橄榄枝,其中包括他曾经就读的两所母校,中国人民大学与中国社会科学院。同一年,公务员考试他也报名了,并通过了某国家部委的面试——只是后来申论没及格不了了之。

那一年,香港回归,紫荆花盛开,中国经济飞速发展,人们面对很快到来的千禧之年充满了勃勃斗志。他也不例外。

人生的无数种可能性路径在他面前展开。踏上其中一条,必定要错过另外的风景。那一年,他32岁,有跃跃欲试的雄心,或者也有患得患失的心情。现在大约已经都滤掉了当初的忐忑,留存的只有沉稳与平静。他记得非常清楚选择国家行政学院作为自己的最终选择,其中一个最有吸引力的原因是:这里能分到房子。在其他条件基本上一致的情况下,这一条理由最终成为决定天平倾斜的最后一根稻草,理由很简单也很实用,“我与家人已经两地分居八年了。房子对我来说太重要了。”当然,在其他方面,龚维斌也做过考量,尽管上世纪九十年代国家行政学院初建,但是他看到了学院未来的发展前景。

这或许是龚维斌在事业中,最重要的一次选择。他结合自己选择的现实情况,再一次印证了,他对于理想这一词汇的解读:某种选择一定是多方因素合力的结果。理想的实现则是选择之因,所结的果。

理想也不再是儿时某一个天马行空的幻想,或者对未来的美妙勾勒。它是实现人生价值的某种坐标,以及想要过自己所期望生活的标的。也是一个不断修正的过程。它不是一个空泛的词汇,它是实实在在的存在,需有合适它生长的土壤。否则,理想最终会成为空想。

此后的发展证明,龚维斌的选择为他的发展提供了所需的空间,不论是在前辈的带领下做课题研究,2001年左右去美国锡拉丘兹大学马克斯威尔学院进修,还是随后去江苏海门市挂职当副市长,都是在为他其后的发展助力。

“行政学院的讲台可不是那么好上的。”这是他的慨叹, 毕业6年后,2003年,他终于登上了国家行政学院的讲台,为干部培训的主体班次讲课。他依旧延续了曾经当教师的优秀习惯,不紧不慢地收获着一个又一个奖状与证书,在2005年,他还被评为2000-2005年度中央国家机关优秀党员。这是在百度上显示的获奖情况,更多次的获奖详情,他摆摆手说,“这个,没啥好说的。不提也罢。”

在学术之路上,龚维斌收获颇丰,他参与过多项国家重点和重大社会科学课题研究,主持完成国家级社科项目1项、省部级课题多项,出版著作多部。他在《社会学研究》、《国家行政学院学报》、《中国行政管理》、《人民日报》等报刊杂志上发表论文100多篇,多篇论文被《中国人民大学报刊复印资料》和《新华文摘》全文或部分转载、摘登。很多观点,比如:社会管理的第一要义和首要前提是立足公平正义、维护群众的合法权益;有阶层不可怕、可怕的是阶层固化等等,受到了各方关注。他的文章《建立以政府为主导的多元化的社会管理新格局》、《以社会建设推进社会管理》、《失意精英与精英失意的干部群体》、《干部不读书的八大病因》等都在社会上引起了广泛传播……

其实,这些年他也有过去地方单位任职或者去国家部委工作的机会,但是由于各种原因,他还是选择留在这里。“中国人自古就讲:修身,齐家,治国,平天下。这种士大夫的情怀大约深藏在每个人的心中,但实现的路径方式可能多种。我可能找到了比较适合我的那一种。人一辈子能做好一件事就已经很不错