有梦想就有未来

2012-12-29 00:00:00华南

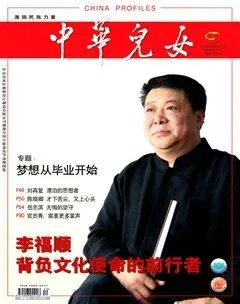

中华儿女 2012年12期

又是六月毕业季,无数学子即将整理行囊,告别校园,开始工作,奔向期待已久的远方。

此时此地,人生推开一扇崭新的门,许多年轻人因为理想振臂欢呼。

的确,人生就像一根火柴。毕业的时刻,正是火柴划着的那一瞬。今后数十年的燃烧,正是实现生命的价值。刹那间的光亮,使未来参与你的当下,使五年后的你与现在的你紧密相联。梦想构成生命最重要的一个维度,它为你定向,赋予你每日的琐碎生活以整体感和意义感。

但就在这一瞬,未来究竟能燃起多大的火焰,照亮多大的范围,却尚属未知——这不仅取决于自身。就在这个六月,毕业生以680万的数字再创历史新高;从国家到世界,经济形势看起来不那么乐观;从身边到社会,房价仍在高位企稳回升,负面消息充斥耳边,走出校园,没人知晓自己将置身怎样的一个社会。

对于很多学生来说,这个毕业季,压力很大,茫然更多。如果去拼“国考”,其惨烈程度可能早已超过高考;想要创业,几乎一切成本都在上涨;即便安心工作,生活中最基本的衣食住行、交通医疗,都未必都能令人放心……在当下,理想依旧丰满,现实却更加骨感。

每一个时代都有自己的局限,上世纪八九十年代,毕业生从不用为工作、住房发愁,国家为每个人安排了自己的未来,然而制度的限制依旧让理想难以照亮未来。

与计划经济时代不同,对于现在的青年来说,多元化的选择让人慌张,但也让人欣喜——可以进国企,也可以进外企;可以考公务员,也可以自己创业;可以留在国内,也可以出国闯荡……转型期的中国为青年提供了无限可能,为每一个理想的实现留下空间。

人生价值的实现总是理想与现实相互妥协的过程,这样的妥协与修正无关宏大主题,无关响亮的口号与空洞言辞,只是人在梦想驱使下所产生的动力;是丰满的理想与骨感的现实相互关照,彼此融合;是我们在身处的时代中,人性冷暖与社会明暗的正面遭遇。

这是一个快速变革的社会,更公平、更符合正义的规则也在悄然诞生与成长。从政治秩序趋于正常到经济的市场化,社会发展远未到头,随着开放度的提高,潜藏的社会、经济、文化与政治发展空间还很巨大。

只要你有梦想,敢于为梦想孜孜不倦,国家的点滴进步就会与个人的努力建立起相关性,就会有一条路在你眼前。

或许这是一条艰难的路。但不论坦途还是崎岖,毕竟都通向理想的远方。关键在于,你将以怎样的姿态面对自己的人生,如何在理想与现实之间找到最适合自己的那条路。

本期专题,我们寻访五位20世纪八九十年代的毕业生,从他们毕业前后怀揣理想出发的历程中,获得宝贵的经验、激励与启示。

当培训师让他们用相机去表现与听音乐时相似的情绪和画面时,一旁的志愿者会不断用语言告诉盲人四周的景观如何,一起去寻找合适的拍摄对象。

当然,在这一刻,“美丽”“潇洒”“纯真”“开阔”这样的形容词是“大忌”,对于先天失明的人来说,这些是无法感受到的,,志愿者通常需要拉着盲人的手,一边讲述,一边去触摸,这才是他们熟悉的方式,除此之外,孙志远依靠更多的自己的鼻子和耳朵,闻见了什么,听见了什么。

孙志远说:“就是一种感觉,我看到您的脸是什么样子,就有一个印象。但是,如果不看,我听声音,声音就决定您的形象了。这种形象,未必是您真长的那样,但是,非视觉摄影要通过听觉、触觉等等来表现。所以,很多时候,我们拍出的照片跟视觉的想象或视觉看到的东西是完全不一样的。正因为这种独特的艺术魅力,才会有这么多除了盲人以外的人也喜欢它。”

“非视觉摄影改变了我自己的生活”

在电影《证据》(Proof)中,盲人摄影师马丁证明了一个理念:“当你是盲人时,你无法看清周围的世界。而当你是盲人并且是摄影师时,你就更需要向世人证明你颤抖的目光中,并不扭曲的无限视界。”

孙志远就是这样,从第一次触摸到相机的那一刻,他就再也不愿意放下。

如今,看到一丝不错的光亮,他就会迅速双手举起相机,紧贴在脑门上,在身边志愿者的提示下,调整自己与光亮之间的距离和高度,然后按下快门。

这中“贴脑门”拍照,孙志远认为是盲人控制相机简易可靠的方式之一,这样可以保证相机更稳、位置更正。

在孙志远的众多作品中,他最喜欢的是他拍摄的工作和生活的楼层的一张照片,。

那天拍摄的时候,孙志远拿着相机,摸索在楼道里,通常在这样光线昏暗的熟悉环境,盲人比身旁的志愿者活动的会更自如些,进了电梯,摸到6,按下,然后等了几秒,电梯叮咚一声响,他用那种特殊的姿势按下了快门。

事实上,在正常人看来,整张照片一片漆黑,只有一个闪着橘黄色暗光的“6”字。这是电梯上指示楼层的符号。

至于为什么如此偏爱这件作品,孙志远笑了:“当初拍下这幅照片的时候,脑子里想了很多,这或许就算是我的生活,我抓住了它。”

孙志远抓住了这样的生活,很快他就愿意把这种感觉传递给身边别的同伴。经过两年多的训练加实践,他开始给别人做培训。

“非视觉摄影改变了我自己的生活,也改变了一些残障人的生活,还让社会更多地了解了残障人,我作为一个非视觉摄影的引领者,带领着大家寻找一种新的方式,让大家用这种方式去表达自己、去发现一个新的自己。这是非常有意义的。”这一刻的孙志远,显得颇为认真。

其实,非视觉摄影不是盲人的专利,它是所有人都可以去尝试的一种摄影艺术形式。非视觉摄影是摆脱视觉以后,用人体其他感官,比如耳朵的听觉、舌头的味觉、手的触觉,鼻子的嗅觉,还有第六感官等方式去发现、挖掘你想拍的东西,然后,调动内心的一些感受,把这个照片拍出来。

这种感觉颇为奇妙,这样难怪孙志远深陷其中,迄今为止,已经在全国多个地方开办了这样的培训,还在北京、广州等地展出了盲人的摄影作品,很多人去看,反响很好,拍照片的人开心,看照片的人也开心,通过摄影,不同人群之间交流在增加,照片成了很好的“催化剂”。孙志远喜欢自己现在的生活方式,因为这是别人不同的人生,也是别人所模仿不来的。

“不管是普通人也好,或者是摄影师也好,他们用眼睛去锁定瞬间,但是视障人,我们是用心灵去记录感受。当你看不见外面的时候,你就会更多地往自己的内心里看,这个时候可能传递出来的这种感受会更多一些”。孙志远说。

责任编辑 张