聂震宁 文化体制改革打响攻坚战

2012-12-29 00:00:00华南

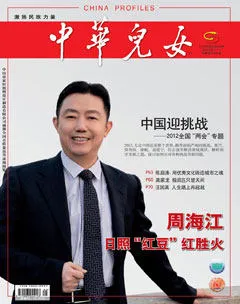

中华儿女 2012年5期

面对2012年,复杂的形势下,出版业发展需要重点把握五个着力点。

“十二五”期间文化事业重点工程:

公共文化服务体系建设工程

继续推进广播电视村村通、农家书屋工程、文化资源共享工程、“西新工程”、农村数字电影放映工程、边疆少数民族地区新闻出版东风工程建设。规划建设一批地市级公共图书馆、文化馆、博物馆。

文化和自然遗产保护工程

重点支持国家重大文化和自然遗产地、全国重点文物保护单位、中国历史文化名城名镇名村保护设施建设,推进非物质文化遗产保护利用设施建设试点。做好历史档案和文化典籍保护整理工作。

传播体系建设工程

重点加强媒体传播能力、民族文字出版和民族语言广播、文化传播渠道、国家应急广播体系建设。

重大文化设施建设

推进国家美术馆、中国工艺美术馆等一批代表国家文化形象的重点文化设施建设。

红色旅游重点景区建设

实施红色旅游二期规划,完善全国红色旅游经典景区配套基础设施,提升陈列布展水平。

2011年10月,中共十七届六中全会以前所未有的高调定位中国文化体制改革,引起中外舆论的高度关注。会议强调文化自觉、文化自信以及文化强国,为中国未来发展设定了新的方位,标志着中国文化体制改革进入一个崭新的阶段。

文化被作为中国未来发展的引擎。近年来一直不断推进的文化体制改革,再次成为焦点。2012年是文化改革成为改革主线的第一年,局面如何、面临哪些挑战、怎样应对,第十一届全国政协委员、中国新闻出版集团公司原总裁聂震宁接受本刊记者专访,就出版业体制改革历程俯瞰文化产业体制改革,讲经历,谈收获,摆问题,言对策。

体制改革势在必行

2002年11月,党的十六大报告首次提出“积极发展文化事业和文化产业”“根据社会主义精神文明建设的特点和规律,适应社会主义市场经济发展的要求,推进文化体制改革”。

早在上世纪80年代初,国内很多文化单位已经着手开始改革,由事业单位转为事业单位体制、企业化管理,解决出版业发展中的一些微观以及局部性问题。然而在世纪之初,这种模式也对出版单位造成越来越大的阻碍和影响。人才不能运转,资金难以流通。这是当时出版行业普遍面临的问题。文化事业体制与产业体制的“双轨制”难题,已经横亘在改革的十字路口。

2003年6月,全国9个地区和35个文化单位成为文化体制改革试点,聂震宁所在的中国出版集团名列其中。试点地区和单位积极培育市场主体、深化内部改革、转变政府职能、建立市场体系,将中国文化体制改革带向深水区。

聂震宁回忆道:“出版行业本身就比较特殊,产品商品化程度比较高。曾经就有针对图书属性问题的讨论,最终定为特殊商品。因此,出版单位只要跨一步,就会迈向改革。”于是,率先进行的文化体制改单位,开始着手解决宏观性、结构性、体制性问题。

2004年4月,中国出版集团正式改为中国出版集团公司,完成改制。市场化之后,出版企业管理自主性加大;人才、资金流动灵活度空前提高。在市场化机制下,国内各出版社之间竞争不断加剧,同时也催生更多的民营企业加速进入市场中来,大量社会资金以及其他产业组织都在寻求以创办出版实体的方式进入出版产业。

同时,改制后,我国出版业竞争格局已经突破本国,走向世界。首先,近年来国外不少跨国出版公司已经以各种方式进入我国出版市场,他们一直在千方百计谋求大规模的进入。更重要的是,我国出版企业也面临加大走出去的国际化发展任务。这些都将对我国出版产业形414ccfbfb152d9a2bef2d8d25c3c20c045ef6336ee8dfdcb9889de36431825af成很大挑战。

2011年我国出口文化产品187