《昂山素季》:政治电影,还是女性电影

2012-12-29 00:00:00张方方 高君扬

世界知识 2012年20期

“你可以不关注政治,但政治关注你。”20多年前,一场声势浩大的民主运动将缅甸这个国家和默默无闻的昂山素季推向全世界的镁光灯下,她与菲律宾的科拉松·阿基诺、巴基斯坦的贝·布托一起,并称亚洲三大民主女斗士。20多年来,昂山素季的命运就如她的祖国缅甸的政治进程一样起伏不定,但从来没有离开世人的视线,还获得了诺贝尔和平奖,直到近年来缅甸重新兴起民主浪潮、她本人重返政治舞台。这就是《昂山素季》这部电影的背景。

诚然,这位女士今年带领缅甸全国民盟赢得了大选、也开始与军政府“解除”了敌对关系,更准备大刀阔斧地开启该国的民主化进程。但是如果单纯抱着看一部政治电影的预期,你也许会感到失望,电影要传递给观众并不是这些。严格说来,以家庭成员身份出现的昂山素季比民主领袖昂山素季更像是这部电影要表达的主题。

“国”和“家”的抉择

从故事上来说,这部电影的片名改成《昂山素季和她的丈夫》或者《昂山素季和她的家庭》应该更为贴切。众所周知,昂山素季在“国”和“家”的抉择中选择了前者,所以在军政府的高压政策下,她没有离开政治,没有放弃在祖国进行民主改革。电影侧重描述的是她艰难选择背后的故事,选择了“国”之后,她原本的“家”陷入的困境。

影片一开始,展现的便是和谐的家庭生活,20多年以前,昂山素季犹如一个再普通不过的家庭主妇,在英国跟丈夫和儿子过着平凡幸福的生活。惟一不同的是,她写了一本关于父亲的传记,而她的父亲正是领导建立现代缅甸的昂山将军,这本传记将她非同寻常的身世展现了出来。也正是从此刻开始,“国”和“家”的抉择开始拉开帷幕。尽管昂山已经离开祖国20多年了,但那个美丽且盛产玉石的国度仍让她魂牵梦萦……

影片中的昂山素季与所有忙于政党竞选的政治人物一样,带着永不消逝的微笑跟民众打成一片,马不停蹄地从一个地方到另一个地方去游说,跟民主同盟成员一起开会推动民主进程……这种走形式的讲述方式除了让观众记住了昂山素季的微笑跟她头上的鲜花一样灿烂外,却很难看出她作为一个政治家的独特性,甚至于连独立性都变得面目模糊。总体来说,导演在重视一方的同时,忽视了另一方,对这个圣人的塑造工程显得薄弱不堪,雪上加霜的是,连那个非常耀眼的诺贝尔和平奖都是他丈夫为了拯救她托关系弄来的,这样的设置实在有损昂山素季的声誉。而且,昂山素季的政治理念在影片中变成了空洞的政治口号,除了“民主”再无他物。对于她所走上的这条政治道路的描述唯有最后一幕做到了极致,面对僧侣的请愿,她双手合十,表情微妙。这才是历经劫难的政治人物该有的敬畏和感激。

在吕克·贝松多年前另一部热映影片《圣女贞德》的恢弘发酵下,《昂山素季》里贝松式的浪漫情怀再次一发不可收拾,昂山以自己娇弱的身躯径直走向军政府的枪口,本来扮演暴力一方的军政府竟被她这种温柔的力量感化,昂山的死扛不退,吓得军政府后退了。影片中类似这样的诗意化的浪漫镜头还有很多。

正因为导演风格的存在,使得原本的大反派,当日缅甸的执政者奈温将军呈现出了奇特的性格特征,导演非但没有把他妖魔化,反而将其近似卡通化。这从他跑去向神婆询问如何处理昂山素季回国一事就可见一斑,再到后来奈温将军似乎也是草草同意代表民主的”实验性”大选,这跟我们想象中的残暴的独裁统治有一定的差距,而且此种行为似乎还有点“可爱”的意味。虽然影片也曾描述军政府的暴政,镇压学生游行、枪决昂山素季的追随者、长期软禁昂山素季,但总体来说,影片里的军政府并没有比我们想象中更霸道更独裁。对于中国观众来说,缅甸军政府的暴行跟我们所熟悉的“白色恐怖”时代相比真是小巫见大巫。当然,也正因这样的处理,让本应该更占得住脚的反派势力显得有些薄弱,因此也间接损害了昂山素季的伟大。

无处不在的“国际背景”

相比之下,昂山素季的丈夫——那个“绝不站在你和你的祖国之间”的牛津男人迈克·阿里斯似乎成为这个故事中让观众印象最深刻的人,他无条件支持妻子从事的民主事业,尽管这项事业,而且是另一国的事业明显伤害了自己的家庭;长时间的分别非但让他对妻子不离不弃,还为了改善妻子的处境,想方设法为她争取诺贝尔和平奖;最终,他不幸身患癌症,即便如此,他仍旧没有为了满足一己私愿,要求妻子回来陪伴他。从影片中来看,迈克长达十余年的生活似乎都只是为了妻子,不是在为她争取权益,就是在递交去缅甸的申请,有夫如此,妇复何求·昂山素季在收音机上听到丈夫的死讯后,痛哭流涕地倒在地上,从昂山的这一反映也能看出迈克的伟大。或许,这部电影的本质也可以看做是一部不离不弃的爱情传奇。

影片当中过度地忽略了缅甸民主运动的勃兴历程,缅甸民众在影片中的形象是如此渺小,昂山素季在其中所发挥的作用也在无意中被模糊,仿佛社会运动只是为交待昂山夫妻的分隔提供了一个时空交错的背景。在两个多小时的电影中,观众更多看到的是丈夫的努力,丈夫对东方落后文明和野蛮霸权的抗争,这或许是欧洲人内蕴的自恋和文化中心感在作祟:“全国民主联盟”的首批传单要靠英国使馆的帮助才能散发、有了诺奖获得者的头衔方可保护昂山的个人安全、是西方连同日本等国家的努力令这位女士最终重获自由……

真实的昂山是一个异常坚强、胆大非凡的女性,她身上的光环之所以如此明亮,固然有来自西方的原因,但不能否认的是缅甸民众在这场斗争中的力量对塑造昂山素季这尊“神像”所起的作用,借助昂山素季的国际影响力,缅甸全国民主联盟的力量亦同时壮大。此前,昂山素季被军政府限制自由,很少在公开集会上露面,但这也丝毫没有妨碍国内民主派造势活动的开展。另外,昂山素季长期遭受“缺乏执政经验”的诟病,但今年4月1日赢得大选以来,66岁的她稳中求进,重新安排了民主联盟在议会的分布,并与执政当局合作推进立法改革;对外方面,除了继续保持与西方国家的亲密关系,也积极开拓与周边欠发达国家的友好联系。外界素来认为昂山素季与中国不睦,但事实是,她很重视发展与中国的友好关系,在大选结束后又频频向中国示好,并表示愿意访问中国。

昂山素季与她的政党当前面临的最大问题其实不在影片着力泼墨的“国际背景”,实在国内。1988年席卷全国的民主运动的风潮促使她登上政治舞台,但当年的支持者时至今日已是四、五十岁的老人,不管党内还是党外,昂山和她的团队都面临着结构性老化的问题,这将在今后数年成为一直困扰她的问题。

这是女性电影 而非政治电影

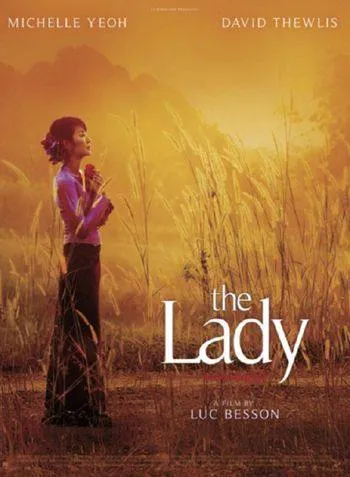

这部电影显然是被当作一部女性电影在运作,加上它是一部商业大片,所以为了满足大部分观众的既定观影诉求,女性在电影中更多的是被安置在受虐者的位置,如果说昂山素季跟一般受虐女性角色有何不同,就因为她是一位高级受虐者,影片需要用她的不幸点亮观众同情的目光。以好莱坞为代表的主流商业电影有意识地建构并且呼唤女性对于受虐者的身份认同,这也使得影片的走向偏向家庭伦理,而非政治风云。因此,如果看之前,你认为《昂山素季》可能是部政治电影的话,那么看之后,你会更加坚定的感受到这其实是一部女性电影,从影片的英文名“The Lady”就可感受到这部电影的女性气息。

吕克·贝松原来的野心在于,希望用这部电影让世界上更多的人认识到缅甸当局仍旧软禁着一位伟大的女人,并通过这样的舆论施压,迫使缅甸当局解除对昂山素季的软禁,然而,这个伟大的电影理想并未实现,原因是在影片拍摄过程中,昂山素季就已经被释放。这也使得影片原有的力度受到了冲击,或许正因为此,《昂山素季》才会变成现在观众看到的样子。

这部电影仅仅用一句台词涉及到了国际关系,英国政府人员对阿里斯教授坦言,“对缅甸进行经济制裁的话,会加强中国政府在缅甸的存在。”所以,在这个关于“政二代”的故事中,我们没有看到昂山素季被摆上政治的挣扎和无奈,也看不到她对缅甸民情、政治局势一步步的了解和介入,当然更看不到中国、英国、美国与缅甸错综复杂的关系和角斗,因为,这真的是一部女性电影,而非政治电影。更让人遗憾的是,这部为昂山素季立传的电影并未得到她本人的认可,她曾委婉地表示影片并不是自己希望看到