地域文化对奉化经济社会发展的影响

邬忠跃

(奉化市统计局,浙江 奉化 315500)

地域文化对奉化经济社会发展的影响

邬忠跃

(奉化市统计局,浙江 奉化 315500)

奉化具有丰厚的地域文化资源,挖掘其地域文化蕴涵的潜力,能促进奉化经济发展,但挖掘过程中发现存在地域文化与自然景观结合不够、知识性与参与性结合不够等问题。因此必须坚持两条原则,繁荣和发展地域文化研究,推动奉化经济社会全面发展。

地域文化;经济社会发展

奉化具有丰厚的地域文化资源,挖掘其地域文化蕴涵的潜力,能促进奉化经济发展。本文通过相关资料,结合近十年来奉化市经济发展轨迹,探讨地域文化对奉化经济发展的影响。

一、地域文化的概念

“地域文化”一般是指特定区域源远流长、独具特色,传承至今仍发挥作用的文化传统,是特定区域的生态、民俗、传统、习惯等文明表现。它在一定的地域范围内与环境相融合,因而打上了地域的烙印,具有独特性。地域文化的形成是一个长期的过程,地域文化是不断发展、变化的,但在一定阶段具有相对的稳定性。

二、奉化地域文化发展态势

旅游业发展经验表明,在旅游业起步加速阶段,地域文化的挖掘是主要动力。奉化市人民政府高度重视地域文化蕴涵的巨大的潜力和作用,整理出系列化“地域文化”并进一步深入挖掘,促进奉化旅游业快速发展。

奉化市在秦汉时属鄞县,晋至隋先后属句章县、鄮县。唐开元二十六年(公元738年)析鄮县置奉化县。秦王政二十五年(公元前222年),属会稽郡鄞县,县治设白杜里(今奉化白杜村)。开元二十六年(738年),江南东道采访使齐浣奏请朝廷析越州鄮县地,置鄮、慈溪、奉化、翁山四县,并置明州,奉化属明州,为上县,治所今市区锦屏街道,境域范围大致与今同。清沿明制,奉化属宁波府。1914年属会稽道。1927年废道,直属浙江省。中华人民共和国成立后,奉化属宁波专区。1983年,宁波地区撤销,奉化改为宁波市属。1988年10月13日,奉化撤县设市,以原县行政境域为市行政境域。

一方水土养一方人,孕育一方文化;一方文化影响一方经济、造就一方社会。奉化地域文化形成于悠久独特的历史和相对优越的自然环境,与周边地区相比既具独立性又有相近性的文化特征,使其处于宁波地域文化和绍兴地域文化之间的一个文化节点之上。

奉化的历史遗存择从名山后文化、堇子国、古鄞城白杜和古代鲒埼四个方面细致地阐释了奉化早期悠久独特的历史。这是奉化地域文化特有的底气。苍茫雪窦、江口甬山和一代布衣史家万斯同的埋骨之地——莼湖乌鸦冠山。这些山水名胜本身钟灵毓秀,气象万千,加之历史上众多名人学士的探奇览胜,歌咏称颂,不但事实上形成为一种山水文化,而且赋予了奉化地域文化殊胜的灵气。奉化是中国红帮裁缝的重要发祥地,红帮裁缝从奉化走向全国,走向世界的创业历程中孕育和形成了开拓进取、诚信敬业、爱国爱乡的红帮精神,这是奉化地域文化在近代的一次勃发。

布袋弥勒集中显示了奉化底蕴深厚而又独具的佛教文化。布袋和尚成为弥勒佛的化身,作为佛教高度中国化的重要代表,固然与特定的历史因缘和社会条件密切相关,但也是奉化地域文化这块土壤的产物。由他显现的和乐的形象和文化精神,一方面体现了佛教在中国化进程中对儒家思想的汲取和融合,另一方面也集中表现出奉化地域文化中趋向人和的文化特质。由于布袋和尚,奉化的地域文化得到提升而更具特色;由于布袋和尚,奉化的地域文化能够超越地域的限制而具有世界性的意义。2010年5月18日,中国文化部公布了第三批国家级非物质文化遗产名录推荐项目名单(新入选项目)。浙江省奉化市申报的“布袋和尚传说”入选,列入民间文学项目类别的非物质文化遗产。

奉化布龙、走书、民间绘画为代表的奉化民间艺术、传说、民俗等内容的民间文化,体现了奉化地域文化的乡土性。同时蕴涵着奉化人的勤劳和创造,凝结着精神文化的内涵,因此其也是奉化地域文化中不可缺少的部分。

奉化当前正面临加快发展的良好机遇,需要从地域文化中汲取不竭的精神动力,将其作为发展的重要资源,加以传承和转化。“问渠哪得清如许,为有源头活水来”。如果我们在新的发展阶段上有费孝通先生所说的更多的“文化自觉”,如果我们视优秀的地域文化为“源头活水”,则奉化的发展肯定会别有洞天,达致新的境地。

三、地域文化与经济社会增长的关系

地域文化是地域经济社会发展不可忽视的重要组成部分,又是地方经济社会发展的窗口和品牌,也是招商引资和发展旅游等产业的基础性条件。地域文化已经成为地域经济社会全面发展不可或缺的重要推动力量,一方面为地域经济发展提供精神动力、智力支持和文化氛围,另一方面通过与地域经济社会的相互融合,产生巨大的经济效益和社会效益,直接推动社会生产力发展。伴随着知识经济的兴起和经济社会一体化进程的持续加快,地域文化已经成为增强地域经济竞争能力和推动社会快速发展的重要力量。2011年,奉化实现生产总值260.23亿元,第三产业106.35亿元,人均GDP突破8000美元,三次产业增加值构成为10.0∶48.5∶41.5,全年实现财政一般预算收入40.16亿元,完成固定资产投资105.21亿元,已处于工业化转型期、城市化加速期和市场化完善期。

(一)地域文化挖掘与经济增长的关系

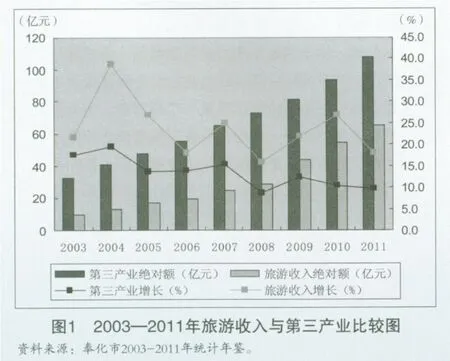

近年来,奉化挖掘整理地域文化与经济增长趋势呈现高度的相关性,对经济周期的形成有较重要的影响,奉化地域文化挖掘整理成系列文化活动,在增加旅游、财政收入,带动投资等基础建设和促进第三产业快速发展等方面发挥了一定作用,在实现经济社会稳定增长方面,既是一个循序渐进的过程,也是一个良性循环的过程。从奉化近十年经济运行的轨迹来分析两者的状态,可以看出,奉化旅游业在充分挖掘奉化地域文化优势同时也是增长最快的时期,与经济增长周期保持同步变动,地域文化挖掘力度大的年份,经济增长速度明显加快。

(二)地域文化挖掘与社会效益增长的关系

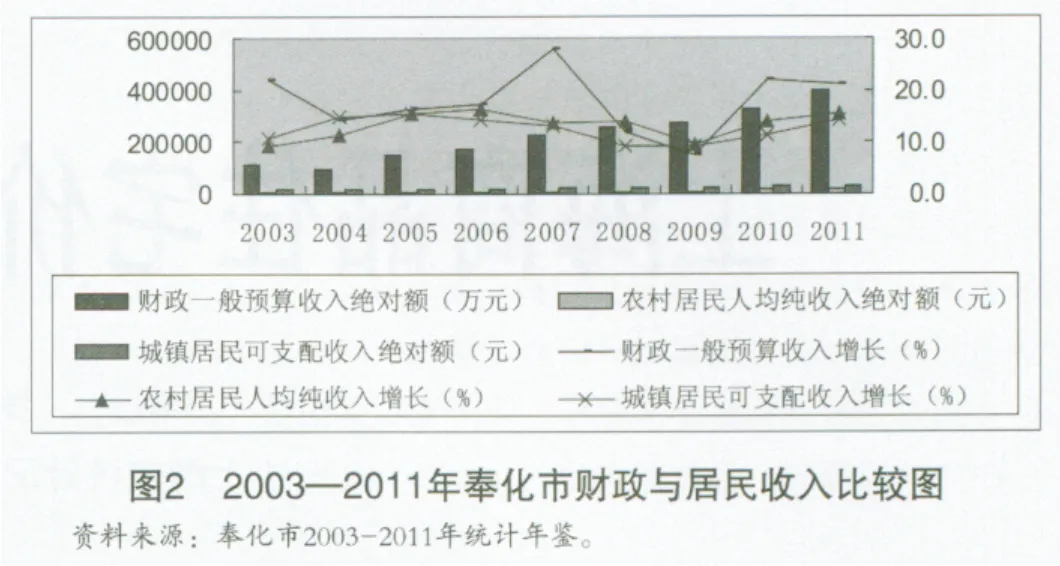

2002年,奉化地域文化通过挖掘整理,延伸成的重大庆典活动及重点项目,对促进旅游项目与经济增长、提高财政收入与居民收入发挥了重要作用。由图2可知,2011年,奉化市城市居民人均可支配收入为32893元,比2002年增长188.6%,年均实际增长12.5%;农村居民人均纯收入为15654元,比2002年增长204.8%,年均实际增长13.2%。目前,奉化市城乡居民对生活品质的要求日益提高,对文化、休闲等越来越重视,老百姓业余生活丰富,能有效促进社会和谐。

四、存在的问题

奉化利用丰厚的地域文化资源,发展旅游事业,促进经济社会快速发展,取得了良好的社会效益和经济效益,但也存在一些问题和不足。

1.地域文化与自然景观结合不够。一些地方传承至今的文化景观未能与周围的自然环境协调、统一起来,整体效应不佳;多数地方缺乏具有浓郁地域文化特点的建筑、道路、公园、雕塑,在一定程度上淡化了地域文化氛围。

2.知识性与参与性结合不够。许多地方传承至今的地域文化景观多数为静态的陈列和展览,少有现代化的设施和互动型的项目,慕名而来的游客很难亲身参与、互动体验地域文化,这无疑大大缩短了游客逗留的时间,同时弱化了地域文化与游客沟通、寓教于乐的功能。

3.有形的地域文化与无形的地域文化结合不够。前者指以实物存在的、比较具体的遗迹或遗物,后者是学术思想、风俗习惯、典章节庆、民间艺术等比较抽象、相对模糊的东西。奉化在发展地域文化旅游时,片面重视有形的地域文化,而对无形的地域文化重视不够。

五、结 论

从奉化地域文化形成的诸因素可以看出,奉化地域文化的进步经历了漫长而曲折的过程。从发展阶段看,奉化经济正处于新一轮经济增长周期中,其地域文化挖掘整理工作,对加快旅游业发展、提升旅游业发展质量和促进可持续发展,具有重大而深远的意义。在全面建设小康社会的进程中,地域文化研究和开发利用越来越受到社会各界的高度重视、大力支持和积极参与,奉化各镇(街道)搭地域文化之台,促经济社会发展,取得了丰硕成果。

今后一个时期,要繁荣和发展地域文化研究,必须坚持两条原则:首先,坚持为全面建设小康社会服务,为地域经济文化发展服务;其次,坚持与时俱进,加强理论创新。创新的理论思维,既是地域文化研究的灵魂,也是地域文化保持蓬勃活力的重要保证。惟有站在时代高度,发扬与时俱进的创新精神,才能持续拓展地域文化研究领域,形成新思想、新观点、新方法,才能把地域文化研究推上新的水平。

10.3969/j.issn.1674-8905.2012.08.014

张巧燕)