企业场域转型:从“理性囚笼”迈向“生活世界”——基于新生代农民工精神文化生活视角

才凤伟,王拓涵

(中国人民大学 社会与人口学院,北京100872)

企业场域转型:从“理性囚笼”迈向“生活世界”

——基于新生代农民工精神文化生活视角

才凤伟,王拓涵

(中国人民大学 社会与人口学院,北京100872)

基于北京和珠三角地区967份调查问卷数据,对新生代农民工精神文化生活中企业的服务供给进行分析。结果显示:企业文化硬件设施总体匮乏,文化活动频率低,制度建设滞后,新生代农民工参与度不高。作为新生代农民工精神文化活动的价值引导者、设施提供者、组织者和制度规范制定者,企业应通过加强文化基础设施建设,改变“运动式”的文化活动组织模式,提供人性化管理和制度保障,实现从“理性囚笼”向“生活世界”的场域转型,为精神文化活动提供更多自由空间,从而实现新生代农民工注重自我和企业提高生产效率的双重诉求。

新生代农民工;精神文化生活;社会交往;理性囚笼;生活世界

一、文献回顾和问题提出

近年来,随着社会经济的迅速发展和农民工群体自然的代际交替,新生代农民工①开始登上历史舞台,成为现代化建设的生力军。据国家统计局统计,截止到2010年,新生代农民工总数为8487万人,占全部外出农民工总数的58.4%,已经成为外出农民工的主体。[1]在行业分布上,新生代农民工主要集中于制造业和服务业,两者所占比例为90.2%,从事建筑业的比例比第一代农民工下降了18个百分点,只有 9.8%。新生代农民工的生存境遇包括精神文化生活问题一直以来都被政府相关部门所重视。②随着“富士康跳楼事件”的发生,新生代农民工的精神健康问题再次引起了包括政府、学界和民众的广泛关注。

纵观现有文献,新生代农民工精神文化生活方面的研究总是和农民工精神健康方面的研究交织在一起。现有研究基本达成以下共识:首先,新生代农民工不同程度地存在精神和心理健康问题;[2-5]其次,新生代农民工的精神和心理健康问题主要体现在焦虑、抑郁、自卑、孤独、压抑和怨恨等方面;[6-8]再次,在健康程度方面,新生代农民工的心理健康水平显著地低于全国正常水平,也低于农村居民的精神健康水平;[9,10]最后,在代际和地域差异方面,新生代农民工心理健康状况自测水平低于老一代农民工,外来青年工人心理健康水平低于当地青年工人,各个城市之间农民工的心理健康程度也存在不同。[11,12]

是哪些因素导致新生代农民工精神健康问题的频频出现?有学者认为,独特的工厂体制是其精神健康问题的根源,精神健康问题的发生是基于劳动力的不确定性而导致的消极的自我保护机制作用的结果。[13]社会网络、社会支持和新生代农民工精神健康之间也都存在密切关联。[14,15]

对策方面,大量研究认为,政府、企业与社会应从心理、制度、文化、法律等方面给予更多的支持与关怀,实施有利于改变新生代农民工境遇的政策措施,同时提高农民工自身素质,帮助他们实现由孤独的漂泊者向自立、自信的强者的转变。总之,政府、企业与社会三位一体的努力才是解决问题的关键。[16-18]

以往的研究对新生代农民工的精神健康问题作了总括式的鸟瞰和判断,但仍然没有解除这样一个疑惑:在积聚了大量新生代农民工的企业中,除了员工自身因素外,员工精神健康是和整个企业更广范围内的文化生活相连的,企业文化生活的好坏直接决定了员工的精神健康程度。企业员工精神健康问题的出现说明企业文化生活环境的不容乐观。随之而来的问题是为什么有的企业会集中爆发员工跳楼等恶性事件,而其他企业却没有一例类似事件发生?为此,企业自身因素进入笔者的研究视野:在新生代农民工的精神文化生活当中,企业究竟扮演什么样的角色?企业应该如何开展活动来丰富新生代农民工精神文化生活,进而避免员工精神健康问题的出现?笔者开展了相关调查,以期对丰富新生代农民工精神文化生活有所借鉴。

二、农民工精神文化生活中企业作用的理论分析

作为农民工经常活动的公共空间,企业在其精神文化活动中起着精神文化价值信念引导者、精神文化活动设施提供者、精神文化活动组织者以及精神文化活动制度规范制定者的重要作用。

第一,引领精神文化活动价值信念,倡导精神文化活动。鉴于许多农民工对精神文化活动的意义认识模糊,企业应通过各种宣传形式,让新生代农民工充分认识到精神文化活动的价值,如读书、阅报等文化活动能开阔眼界、增长知识和获取信息;休闲娱乐等文艺活动能帮助其缓解压力,增加工作生活愉快程度,更好地在企业工作;集体文化活动能扩大其社会交往范围,等等。

从根本上说,农民工的精神文化自觉有赖于企业的文化建设,决定于企业家的文化自觉。企业文化的空白往往会导致农民工精神文化的沙漠化;企业文化的发展才能使农民工精神文化日常化;企业文化的强化才能形成农民工精神文化的制度化。所以,通过员工的广泛参与,企业建设符合自身特点的企业文化,凝聚企业的价值观,对员工的精神文化活动也将发挥价值导向的功能。“无论是一个国家还是一个企业,整体的最终健康取决于它的组成部分的活力。”[19]为此必须达成“共识”,这种“共识”必须通过凝聚企业的文化价值观来实现。就其文化教化的意义而言,企业的文化价值观从避害的角度告诉员工什么行为是不允许的,从趋利的方面告诉人们什么行为是受鼓励的。通过这种方式,企业引导员工精神文化活动的价值理念与企业的文化价值观相一致。这不仅对员工的精神健康有益,而且还可激励员工为实现企业的发展目标和个人价值而不断进取。

第二,提供精神文化活动设施(除此之外还有员工自身和社区提供的活动条件)。对员工而言,企业不仅是生产场所,也是生活场所。在生产之外的生活空间,员工精神文化生活的需求非常强烈。“以厂为家”目标的实现,不能仅仅停留在口号,更重要的是让员工在企业内体会到家的感觉和温馨,在物质和精神文化生活方面得到双重满足。为此,必要的精神文化活动设施如篮球场、图书室和棋牌室等设施的建立,是企业作为员工精神文化设施提供者的基本要求。

第三,组织精神文化活动。员工自身由于个体的分散性和社会交往面的局限性,在群体性交往活动方面缺乏一定的组织能力。企业恰恰可通过其组织优势,组织大规模的精神文化活动,如各种比赛、参观和郊游等,将众多“熟悉的陌生人”组织在一起,给员工提供交流的机会和空间,增强他们之间的互相了解和交往,在企业内部塑造和谐融洽的文化氛围,从而加强企业的凝聚力和员工的认同感。

第四,形成精神文化活动长效机制。满足员工的精神文化活动是必要的,但必须在一定规章制度的指导下实施。在满足员工需求的前提下,企业必须从全盘出发统筹考虑,在员工精神文化活动的经费投入、时间安排以及活动类型的组织等方面,制定相应的制度,形成长效机制。通过制度建设,把企业文化建设和农民工的精神文化享受,作为企业发展的重要环节进行规划,在为农民工提供丰富文化生活的同时,把企业精神贯穿于企业文化、贯穿于农民工文化建设的过程中,把农民工的文化享受和职业规划结合在一起,提升企业的核心竞争力。

三、精神文化生活中的企业供给和新生代农民工参与现状

本项研究的资料来源于 2011年中国人民大学和团中央青少年权益部合作项目“新生代农民工精神文化生活研究”,主要选取了新生代农民工比较集中的北京地区和珠三角地区作为调查地点,并在调查地点随机选取若干个企业作为调查单位进行调查。调查主要采用问卷调查法和访谈法,辅之以观察法,共随机发放问卷1000份,回收967份,回收率为96.7%。数据整理后用spss和stata统计软件进行分析。问卷设计中涉及到企业的问题主要包括企业文化硬件设施状况、企业组织的文化生活现状和新生代农民工的参与现状等三个方面。访谈问题设计上,主要集中于对企业对员工精神文化生活的态度和相关管理制度进行了解。

1.企业文化硬件设施总体匮乏

企业文化和企业的组织状况营造了新生代农民工精神文化生活的外部环境,是了解新生代农民工精神文化生活现状的重要依据。调查数据显示,当前企业的文化设施或文化项目相对匮乏,29.71%的新生代农民工反映所在企业没有提供任何文化硬件设施。数据同时表明,新生代农民工所在企业提供的文化设施或组织的文化项目从多到少依次是篮球场(52%)、乒乓球室(44%)、图书阅览室(35%)。值得注意的是,不同行业的企业对于工人提供的文化设施或文化项目有很大差异。相对于其他行业的企业而言,制造业企业为员工提供了更多的大型文化娱乐设施,如篮球场、游泳池、图书阅览室等,住宿餐饮、居民服务等服务行业提供的文化娱乐设施明显不能满足企业员工的需求。不同地区的企业其文化硬件设施也有差异。如广东地区企业的篮球场、乒乓球室、图书阅览室、台球室等的拥有率明显高于北京地区。

在对企业文化硬件设施功能的评价方面,71.9%的新生代农民工认为企业的文化娱乐设施与其精神文化生活相关,其中41.4%的新生代农民工认为两者密切相关。由此可见,新生代农民工对企业文化硬件设施的需求很迫切。

2.企业组织集体文化活动的频率低

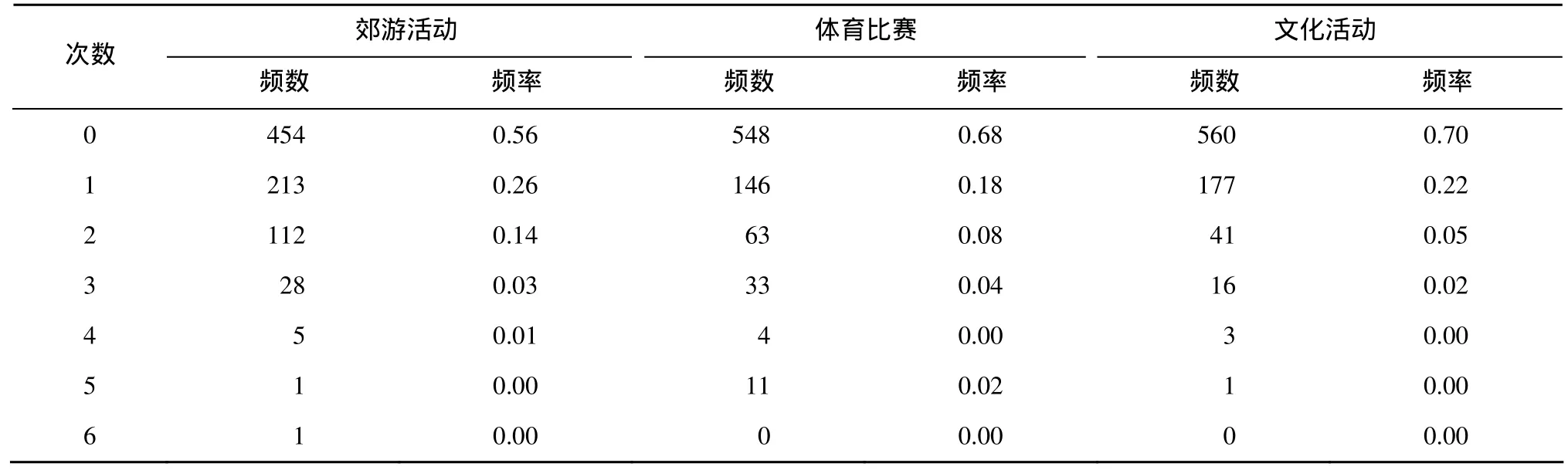

除了硬件设施的硬性投入外,企业组织的集体活动也同样重要。著名的霍桑实验提出了“社会人”的观点,认为工人是复杂社会系统的成员,工人不是单纯追求金钱收入,他们还有社会及心理方面的需求,即追求人与人之间友情、安全感、归属感和受人尊重等。集体活动可以加强新生代农民工之间的文化交往,满足他们的交往需求,从而维系心理的健康发展。同时,对企业本身的认同感和凝聚力也会在集体交往中慢慢塑造。数据表明,在被调查的企业中,郊游、体育比赛和文化活动一次也没有组织过的企业比例分别达到 56%、68%和 70%,组织次数超过一年两次以上的比例也只有18%、14%和 7%(表1)。这说明大多数企业在集体文化活动组织方面无所作为,没有发挥其应有的组织作用。

表1 2011年企业组织集体文化活动的情况

3.企业对员工精神文化活动的态度不一

访谈发现,如果要从企业提供精神文化活动的角度丰富和提升新生代农民工精神文化生活,最重要的是提高企业对这方面的重视度,只有企业重视,才会有相关部门的组织,也才可能提供优质的文化活动。但有为数众多的企业对自身在新生代农民工精神文化生活中的责任认识不清,不同企业对新生代农民工精神文化生活态度各不相同。

案例一:A企业是G省F市一家民营企业,成立于2004年,占地2000亩。园区共有员工8000人,其中农民工占总人数的80%左右。问及员工尤其是农民工精神文化生活方面的问题时,企业负责人作了如下介绍:

“我们每年每个员工都有100元旅游经费,搞活动投入 20万元。年初会有个计划。每个月都有活动,三月,妇女讲座;四月,卡拉 OK大赛;五月,篮球;六月,安全月培训;七、八月,现场竞赛,征文;八、九月,中秋游园活动;十月,国庆晚会,拔河、足球比赛;十一月,艺术下园区;十二月,元旦晚会、新年晚会。我们开展的活动主要是比赛、运动会、知识竞赛,员工外出旅游。每逢星期五,内部有个电影院放映,是免费的……2007年我们厂成立了一个艺术团,给他们一个平台。这方面,我们是最早的发源地,其他公司是后来才有的。团委方面组织全镇性的活动,艺术团会发动(大家去参加)。公司会拨一定的款项,每月1000元活动经费(给艺术团)。每周三天,有个广场舞,员工和家属都会去,艺术团团长带领跳舞,全免费。”

从访谈可以看出,A企业十分重视员工精神文化活动,对丰富员工精神文化生活方面的投入相当大,几乎每月都会组织不同类型的活动丰富员工的精神文化生活。并且在每年年初都会针对各种文化活动投入作相应的预算。在这样的文化活动氛围下,员工的精神状态很好。在和企业员工的私下访谈中,他们给人留下的更多的是“以厂为家”的感觉,表现出来的积极向上的精神很有感染力,这也从侧面证实了企业负责人所谈内容的真实性。

案例二 :B企业也是G省F市一家民营企业,年产值7—8亿元。员工1800人,其中农民工占总人数70%左右。笔者和企业管理层进行了座谈,企业副总经理介绍了员工精神文化生活的大致情况:

“每年都有(文化活动方面的)预算,但没有投入。每年的加餐和夏天饮料,都有50万(的投入)。三班员工,下班后如何安置,这才是最重要的。我们是搞生产的,有关安全的教育是最重要的,(所以)除了五一、十一,没法搞文艺晚会。(上下班的安全)我是有义务提醒他们的,(以防)上下班违反了,这方面的监管是最重要的。你在打工,要对家人、对社会负责。我们要反复灌输这些观念……他们活动很单一,没有什么地方去。无事出门想破财,小卖部能给他们一点方便,基本生活都能满足。几个老乡聚一下,上上网。他们会找到他们的串门方式。串门是比较习惯的方式,会定期到外面看看电影。下一步我打算搞一两场电影。以前没有场地(现在快有了),想搞也搞不了。篮球比赛在车间组织,可以提高他们的参与度。内部的篮球比赛比较少。因为要比赛,要练球(会耽误工作时间)。部门打个联谊赛,然后聚个餐。企业、镇政府组织的(文化活动),我们会积极参加。”

通过对B企业的访谈,可以发现,B企业较少

关注员工日常的精神文化生活。在B企业管理者看来,精神文化生活似乎并不是那么重要,企业并没有对这方面有所组织和投入,并且认为组织一些“不必要”的活动,如内部篮球赛,害怕员工因为要练球、要比赛而影响到生产,因此不赞同生产部门组织比赛。他们遵循的更多的还是以往那种泰罗式的管理模式。

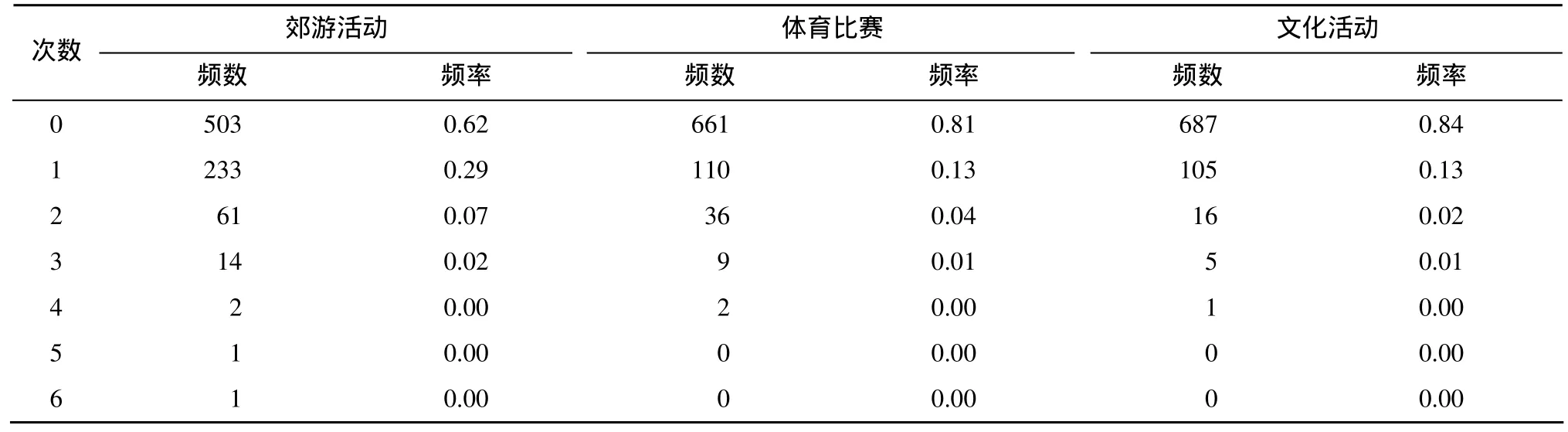

4.新生代农民工对企业集体文化活动参与度不高

数据显示,和企业组织的集体活动积极性相适应,新生代农民工对企业组织的非常少的集体活动也并不十分热衷。在企业组织的郊游、体育比赛和文化活动中,一次也没有参与过的比例分别达到了62%、81%和84%,参与三次以上的比例非常微小,几乎可以忽略不计(表2)。员工对集体文化活动的参与,一方面反映了企业能够给员工提供的文化活动是否适合,另一方面也体现了员工本身的需求和实际状况。在访谈中,问及“问什么不参加企业组织的集体活动”,很多被访者指出“太忙了,根本没有时间参与”。计算休息时间和参加集体活动次数的Spearman 系数为-0.13,说明休息的时间与参与的次数成反向的相关关系。休息的时间越长,参与的次数越多,反之亦然。另外,值得注意的是,很多被访者表示十分渴望企业为他们提供技术培训、电脑、图书报纸。同时,在精神文化上也渴望被“组织”,如希望由企业出面组织看电影、看戏,组织一些集体性的文化活动,只是认为企业组织的集体文化活动更多是程序化的和“运动式”的,让他们很难有参与的热情,这是很多员工不参加集体文化活动的重要原因。这正如中国社会科学院文化研究中心编写的文化蓝皮书《中国公共文化服务发展报告》(2011年)指出的那样:“农民工文化生活总体贫乏并不代表农民工群体文化需求较低,而原因在于供给不足,企业的文化供给与农民工的文化需求之间存在结构性缺口。”

表2 2011年新生代农民工参与企业集体文化活动频次统计

四、新生代农民工精神文化生活中企业的场域转型

当前吸纳众多新生代农民工的加工制造业,目前大多仍采用以计件制或流水线操作为特征的泰罗式管理方式,目的就是提高生产率,获得更多利润。泰罗认为:“科学管理就是要使工人按照科学的法则工作,资方的责任在于发展这种科学,还应当指导和协助在科学法则下的工人。比起通常的情况,资方对劳动成果担负了更大的责任。”在这样的企业场域中,出现了马克斯·韦伯所说的“理性囚笼”的状态——现代科学的管理模式在提高生产效率的同时,也对员工的情感世界和精神文化生活造成了禁锢和压抑。研究显示,员工处于精神抑郁的比例为42.2%,这从一个侧面反映了其精神文化生活问题的不容乐观。在此种形势下,如何实现在员工精神生活方面中企业的场域转型,从而保证新生代农民工的精神健康?具体来说,企业需要在以下几个方面开展工作:

首先,加强企业文化生活的基础设施建设。这是提高新生代农民工精神文化生活水平的物质保障。如上所述,目前很多企业文化生活设施过于单一、贫乏,远远不能满足新生代农民工的文化需求。在走访的企业中,多数企业狭窄的工厂车间和略显破败的体育设施,成为进入者最初的直观印象。为此,要想从根本上改善新生代农民工的精神文化生

活问题,必须在硬件投入上做文章。提供了最基础的物质保障,才有谈及其他方面发展的可能。

其次,改变既有的制度规则,为新生代农民工的精神文化活动提供制度保证。在访谈B企业的过程中,我们看到了企业有规则不执行的窘境,遑论很多企业并没有制定关于员工精神文化生活方面的制度规则。在众多企业的办公室中,经常会看到企业的管理细则,但是有关企业文化生活方面的相关规定却付诸阙如。在很多企业负责人的理念中,生产的效率和生产的安全是最重要的,员工的精神文化生活只能在上述目标实现后才予以考虑。而实际生活中,新生代农民工首先作为人,然后才是作为生产者而存在。按照马斯洛的需求层次理论,人除了基本的需要外,还具有更高层次的需求,如情感和归属的需求、尊重的需求和自我实现的需求等,这些需求更多的要通过精神文化生活来实现。为此,企业应制定针对员工的精神文化生活的专项制度,在制度上保证新生代农民工精神文化生活的开展,避免以“人治”为核心的尴尬。

再次,充分引导员工发挥主动性,改变以往“运动式”的文化活动组织模式。在新生代农民工的文化生活中,企业发挥了关键的作用。企业为新生代农民工开展各项精神文化生活活动提供了可能。但是新生代农民工对企业组织的运动式的“送文化”方式并不感冒,比如举办晚会、举办球类比赛等等。究其原因,是因为这样的文化活动并不十分契合他们的需求,更多的带有行政性色彩。而实际上,新生代农民工群体中蕴藏着丰厚的文化才能,只要提供充足的空间,让他们积极参与,就能使各种有意义的文化活动开展得有声有色。调查中A企业组建艺术团的实践表明,尊重新生代农民工的主体性要求,充分挖掘新生代农民工内部的文化资源,提高他们的参与性,激发他们的创造能力,会取得非常好的效果。

最后,实行人性化管理,搭建员工自由交流的公共空间。在现有的科层制管理模式中,员工被固定在特定的场所中,按照既定的人物和程序规则行动,社会交往活动被严格限制。马克思指出,交往的普遍发展是人的全面发展的现实基础;只有普遍交往,才能使人的活动和能力得到充分发展和自主变换;只有进行普遍交往,才能造成人与人之间全面的依存关系,形成全面丰富的社会关系。在今天这个社会,普遍的扩大化的交往也是应对人与人之间“原子化”关系的重要手段。社会交往需要一个共有的平台,对于广大的新生代农民工来说,最重要的平台莫过于企业。为了达成普遍而又友好的社会交往,必须打破“理性囚笼”的束缚,将企业场域构建为哈贝马斯意义上的“生活世界”。交往行为发生在“生活世界”内,和以往的科层制管理不同,这个世界构成了交往行为参与者的背景,并经由语言而符号化和客观化。[20]这个世界是自由的,通过沟通实现理解而不是通过权力实现服从,每个人的意见都会得到尊重,每个人的主动性也都能得到充分的发挥。在这样的情境下,才真正能够实现人与人之间的普遍交往;也只有在这样的环境中,物质和精神的和谐才能实现统一。

不可否认,生活世界的构建会遭遇到年龄阶段、社会阶层、职业分工、思维定势、利益冲突等造成的现实困难,[21]会阻碍各个主体自由交往的可能。但对于新生代农民工群体来说,以上所述的几种困难几乎不存在或者很少存在。与上一代农民工相比,新生代农民工文化素质整体较高;大多数人不再“亦工亦农”,而是纯粹从事二三产业。[1]作为年龄相仿、具有类似经历的同类群体,他们所处的阶层,所从事的职业和思维的方式几乎是同一的,利益冲突也不明显。他们欠缺的仅仅是一个自由交往的社会和心理空间。因此,对于在企业中的新生代农民工来说,企业所构建的“生活世界”是他们实现自由交往的保障;对于企业来讲,构建新的“生活世界”场域,提供一个自由交往的平台,对于丰富新生代农民工的精神文化生活至关重要,同时对提高企业的生产效率也不无裨益。概言之,在管理方式方面,企业需要由原来的泰罗式的科层管理转变为人性化管理,实行相应的作用转型,重构企业场域,使企业由原来的“理性囚笼”迈向“生活世界”,为新生代农民工开展精神文化活动提供更多的自由活动空间,从而实现新生代农民工注重自我和企业提高生产效率的双重诉求。

注释:

① 新生代农民工指户口在农村,出生于1980年以后,在城市里从事非农产业的农村劳动力人口。非特别指出,文中“农民工”、“员工”均指新生代农民工。

②党的十七大报告明确指出:“要把坚持发展公益性文化事业作为保障人民基本文化权益的主要途径,重视城乡、区域文化协调发展,着力丰富农村、偏远地区、进城务工人员的精神文化生活”。国务院《关于解决农民工问题的若干意见》(国发[2006]5号)专门强调要“完善社区公共服务和文化设施,城市公共文化设施要向农民工开放,有条件的企业要设立农民工活动场所,开展多种形式的业余文化活动,丰富农民工的精神生活”。文化部印发《文化部办公厅关于贯彻落实<国务院关于解决农民工问题的若干意见>的通知》(办社图[2006]388号),强调要充分认识做好农民工文化工作的重要性,把活跃和繁荣农民工的文化生活纳入小康文化建设的总体目标,纳入政府文化行政部门服务和管理的基本范畴,纳入文化工作者责任和义务的基本范畴。

[1]国家统计局住户调查办公室.新生代农民工的数量、结构和特点[EB/OL].http://www.stats.gov.cn,2011-03-11.

[2]李晓芳.青年民工心理卫生状况调查分析[J].中国健康心理学杂志,2004(6):468-469.

[3]何雪松.上海青年农民工的压力与心理健康研究[J].当代青年研究,2006(11):22-25.

[4]蒋 善.重庆市农民工心理健康状况调查[J].心理科学,2007(1):216- 218.

[5]刘玉兰.新生代农民工精神健康状况及影响因素研究[J].人口与经济,2011(5):99-105.

[6]康来云.农民工心理与情绪问题调查及其调适对策[J].求实,2004(7):85-88.

[7]胡娟霞.近十年来国内农民工心理研究综述[J].社会心理科学,2010(7):57-59.

[8]石庆新,冯 维.新生代农民工心理问题探析[J].宁夏党校学报,2010(3):94-96.

[9]李 鲁.农民工健康状况及其卫生政策研究[D].浙江大学,2008:32-37.

[10]廖传景.城市农民工心理健康及群体差异调查研究——以浙江省温州市为例[J].生态经济,2010 (5):83-84.

[11]Shen, Q.Lu, C.Hu, X.Deng, H, Gao, et al.A Preliminary Study of the Mental Health of Young Migrant Workers in Shenzhen[J].Psychiatry and Clinical Neurosciences,1998,52 (l):370.

[12]常友善.新生代农民工身心健康状况调研[J].湖北广播电视大学学报,2011(10):71-72.

[13]郑广怀.迈向对员工精神健康的社会学理解[J].社会学研究,2010(6):201-222.

[14]田传胜.下岗职工精神健康及其社会支持和应付方式的调查[J].职业与健康, 2003(9):3-5.

[15]詹劲基,苏 展,静 进.流动农民工的心理健康问题的研究现状[J].医学综述,2008(1):158-160.

[16]韩雪松.新生代农民工的心理困境与解决策略[J].西安社会科学,2009(4):121-123.

[17]刘闻佳.从“富士康事件”看新生代农民工的心理现状及对策[J].长江论坛, 2010(4):69-73.

[18]邵艳梅,孙士江.河北省农民工心理健康现状及对策建议[J].河北学刊,2010(5):205-208.

[19][美]梅雷迪思·贝尔宾.超越团队[M].李丽林译.北京:中信出版社,2002:181.

[20][德]尤尔根·哈贝马斯.交往行动理论:第2卷[M].洪佩郁,蔺青,译.重庆:重庆出版社,1994:171.

[21]陈 卓.“生活世界”与现实生活:两种生活的抗拮——论哈贝马斯的交往行为理论[J].安阳工学院学报,2008(3):14-17.

From “rational prisoner's cage” to “life world”: Transition analysis of enterprises effect in spiritual and cultural life of Cenozoic peasant-workers

CAI Feng-wei, WANGTuo-han

(School of Sociology & Population Studies, Renmin University of China, Beijing100872, China)

Basing on cruising data in Beijing and Pearl River Delta, the study analyses the effect of enterprises in the spiritual and cultural life of Cenozoic peasant-workers.The analysis results display that plenty of businesses show singleness and shortage in cultural hardware facilities and cultural activities of organization.Meanwhile, enterprises can not content cultural need of Cenozoic peasant-workers, and Cenozoic peasant-workers have difficulty to express subjective initiative.The study deems that enterprises can achieve field domain transition from rational prisoner's cage to life world by changing the previous "campaign" mode of cultural activity organization and providing a humane system of management, thereby Cenozoic peasant-workers can get more free space for spiritual and cultural activities and the dual appeal of Cenozoic peasant-workers in emphasizing ego and enhancing enterprises production efficiency can be realized.

Cenozoic peasant-workers; spiritual and cultural life; social communication; rational prisoner's cage; life world

D422.7

A

1009-2013(2012)02-0042-07

2012-04-08

才凤伟(1983—),男,辽宁朝阳人,博士研究生。研究方向为农村社会学。

陈向科