农村居民参与环境保护的困境与出路

曾小溪,曾福生

(湖南农业大学 经济学院,湖南 长沙 410128)

农村居民参与环境保护的困境与出路

曾小溪,曾福生

(湖南农业大学 经济学院,湖南 长沙 410128)

产业和污染排放行业梯度转移使农村出现严峻的环境问题。无论是从环境资产属性及其区域性公共产品特性视角,还是从农村居民要素剩余索取权和请求权视阈,农村居民都是农村环境保护的重要主体。当前农村居民不仅环保参与度和环保参与层次低,而且面对复杂的环境污染案件,环境维权能力弱,相对于排污者和城市居民处于双重弱势地位。要促进农村居民参与环境保护,应搞好环境信息披露制度建设,加强环保立法与政策制定过程中的公众参与,推进政府治理方式转变,赋予公民环境自主权,大力推行“征补共治”,稳步推进农村环境综合整治,强化农村居民的社区角色。

污染转移;农村;居民参与;环境保护;环境权

一、问题的提出

经济发展与环境保护密不可分,它们之间存在着既对立又统一的内在关系。[1]与发达国家走过的路不同,中国环境问题的发展呈现复合型的特点,“压缩型”工业化带来的环境问题形势严峻。[2,3]经济与环境协调发展有着重大意义,21世纪的中国正面临经济增长和环境保护的两难选择,如何在经济发展的同时更好地保护好人们赖以生存的环境是社会各界广泛关注的问题。[4]

中国产业结构、经济格局正在发生深刻的变化,经济梯度发展进程中的产业梯度转移和污染排放行业梯度转移特征明显。[5]乡镇企业的异军突起和大量的工业企业进驻农村引发了许多环境问题,影响广大农村居民群众身体健康和制约国民经济的可持续发展。[6-7]农村环境问题是“三农”问题的重要内容,农村环境污染和生态破坏正在逐步瓦解着中国农业的基础条件。[8]污染转移到农村使得农村居民环境权遭受侵害,环境福利减少或丧失。剥夺了公民的环境权,就等于剥夺了其生存基础。[9]农村的环境保护问题逐渐受到学者的重视,他们针对环境污染转移以及农村居民如何应对日益严峻的环境问题进行了研究。现有研究表明,城市污染向农村转移、乡村企业污染加剧等使得农村出现严峻的环境问题。[10]但是农民对发展经济和保护环境的关系认识模糊,对现有环保法规、政策的执行信心不足,这使得农民未能有效地参与环保。[11]而农村资源产权关系的不明晰、农村环境保护法律的边缘化和农民环境信息知情权缺失等又使农民参与环境时面临众多障碍。[12,13]

现有文献指出了经济发展和环境保护的重要性、农村环境问题的日益严峻性,并分析了现阶段农村居民不能有效地参与环境保护的原因。但是学者们并没有从理论上对农村社会的主体——农村居民参与环境保护进行研究,也没有就农村居民参与环境保护的现实困境进行深入地分析,更没有指出提高农村居民参与环境保护效率的路在何方。为此,笔者拟结合已有研究对这些问题进行探讨。

二、农村居民参与环境保护的理论依据

经济学理论认为,人会追求自身利益最大化。污染转移者通常会关注自身经济利益的最大化,而给那些不能带来经济利益的环境赋予很低的价值。农村居民生活在一个相对封闭的环境中,每天都能够体验、感受到自然环境的价值。他们对环境污染、环境破坏的感受最为直接,有保护好环境的强烈愿望。污染转移者的经济利益追求与环境的多功能性存在冲突。对于农村居民来说,其作为理性的“经济人”也会追求其自身利益的最大化,要求参与环境保护恰恰是他们在污染转移约束下的理性行为的表现。

1.农村居民参与环保的经济理论分析

环境是农村居民生活的基本条件和社会生产的基本要素,对人们的影响在总体上来说具有同一性和无差别性。根据现代经济学的观点,环境也可以视为一种给经济人带来预期经济效益的资产,作为这项资产的持有人有权保护其资产不受外部势力的“掠夺”。一旦农村环境受到污染,农村居民作为利益最大化的理性经济人可以通过各种方式在环境资产流失问题上作出回应。因此,农村居民参与到环境保护中来是维护自身权益的根本要求。[14]在面对农村环境问题时,农村居民自发的社区式环境保护活动,通过各种途径参与农村社区活动,依靠血缘、地缘组织起来共同行动,即是实现其权利诉求的有效途径。

环境在消费上具有非竞争性,在受益上具有非排他性,因此,它是一种区域性的公共产品。根据西方经济学理论,对区域性公共产品的讨论应该通过科学有效的办法把负外部性内部化,并消除正外部性的供不应求。环保参与水平的提升具有把负外部性内部化和增加正外部性供给的双重作用。从环保参与需求方面来看,在中国现行的环境影响评价制度中,上级对下级环保部门、环保部门对环评机构的监督,主要靠行政手段,而缺乏社会监督,农村居民参与项目决策的机会不多,环境保护这一区域公共产品需求经常得不到满足。从环保参与供给方面来看,农村居民参与环境这一区域性公共产品的供给旨在促进整个农村资源的合理使用,实现负外部性内部化,再生产得以维持,使自己不至于生活在恶劣的环境中。[15]

2.农村居民参与环保的法理分析

萨克斯的“公共信托理论”指出,人人都享有环境权,政府只是接受公众委托保护环境,同时有义务保护公民享有的环境权。这一理论认为,空气、水、阳光等人类生活所必需的环境要素,在受到严重污染和破坏以致威胁到人类正常生活的情况下,不应再视为“自有财产”,而应成为所有权的课题。资源环境就其自然属性和对人类社会的极端重要性来说,它应该是全体国民的“公共财产”,任何人不能任意对其进行占有、支配和损害。[16]在政府主导型环境保护模式下,政府对环境要素具有较大的剩余索取权,而作为环境保护参与者的农村居民却只能得到较少的剩余索取权,在环境要素面前,政府和农村居民的地位是不对等的,政府通常能对环境要素索取更多。[17]环境要素的剩余索取权不对等直接影响了公众参与环境保护的热情,因此,提高公众参与环保热情特别应该注意把环境要素的剩余索取权交给农村居民。

农村居民的请求权是指当资源环境变得日益珍贵和稀缺时,如果人民提出环境权的给付请求,国家却不给予给付,人民可以直接根据基本权的规定,向国家请求。企业侵害环境行为一般包括违反环境标准制定发展规划、超标排污等行为。相对地,农村居民对企业等社会组织侵害环境的防御主要包括举报、控告、抗议和不配合等。最高人民法院关于审理环境污染刑事案件具体应用法律若干问题的解释也指出:当公私财产受到损失时,公民有权向国家索取赔偿。这里的公私财产损失,包括污染环境行为直接造成的财产损毁、减少的实际价值,为防止污染扩大以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。因此,环境请求权是实现环境救济权的重要手段,可以在一定程度上维护农村居民的切身权利。

从理论上看,环境的资产属性决定了农村居民有权防止环境资产的流失;作为一种区域性公共产品,环境要素的剩余索取权不对等会影响公众参与环境保护的热情,农村居民参与环境保护是实践其自身环境请求权,维护自身的环境权,实现自身利益最大化的必然要求。但现实中农村居民参与环境保护却存在诸多的困境,找出困境及其根源所在具有重大的现实意义。

三、农村居民参与环境保护的现实困境

现有的调查数据清晰地显示出在大多数地区公众的环保意识与环保参与度较低,环保满意度令人担忧。环保民生指数被誉为中国公众环境意识与行为的“晴雨表”。2008年1月发布的2007中国环保民生指数显示:公众的环保意识总体得分为42.1分,环保行为得分为 36.6分,环保满意度得分为44.7分,中国公众的环境意识与行为等三项指标均不及格。同时,2008年4月中国社会科学院社会学研究所和中国环境意识项目组联合公布的《2007年全国公众环境意识调查报告》显示,公众对环境污染的关注程度位于医疗、就业、收入差距问题之后,居第四位。一项调查发现,在日常生产生活中农村居民只有53.6%的人经常想到保护环境,偶尔会想到的人有35.3%,不会想到或认为环保与我无关的占11.1%。[18]总的来说,环境保护的理念并未深入人心,农村居民环境意识总体上不是很强,对参与环境保护热情不高。

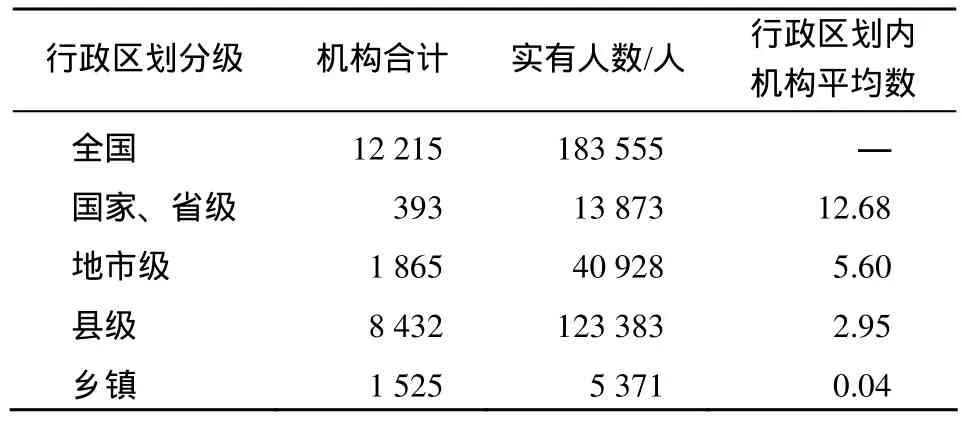

农村居民对自然环境有双重依赖——作为生产资料的依赖和作为生活条件的依赖,农业是最大限度依赖于自然的特殊生产部门,而农村居民的生活资料又很大程度上直接取于天然资源,这使自然环境状况对于农村居民的生存和发展质量有更直接的影响。但由于生存、生活、发展是其第一需要,经济转型和户籍制度改革使得大量青壮年农民入城务工,留守农村的大多是老弱群体,农村环境维权能力和改善能力都相应下降。城市污染流向农村,而农村由于较为分散,又缺少基本的环保设施,难以集中处理。一旦出现环境问题,环境维权的证据难以收集,因果关系证明困难,使得农村居民无法应对高成本和复杂性的环境污染案件。即使他们有意愿参与自身的维权,维权周期长、耗资大也会让农村居民望而却步。维护自己环境权利的农村居民,主要通过一些非正式的手段来实现他们的目标。农村居民往往对涉及自身利益的环境违法行为进行举报或投诉,从 2008年整个环保系统信访办的信访特征来看:反映农村和城乡结合部地区污染问题的信访量仍然占较高比例。因多种矛盾交织在一起,环保问题调处难度增大,而环保部门建制机构缺乏,检验设施缺乏,越往基层,环保机构力量越薄弱,环境执法力度不够(表1)。全国平均每100个乡镇仅有4个环保机构。同时,环保机构调解的成功率偏低,一旦发生环境问题,群众往往会认为是当地环保部门偏向企业,很少到法院进行民事诉讼,而是不断到上级环保部门上访。

表1 环境保护系统2008年末统计数据

农村居民在环境保护中处于双重弱势地位——相对于排污者和城市居民的弱势。相对于污染者的弱势地位,使农村居民在与排污者协商、谈判和抗争中处于劣势;相对于城市居民的弱势地位,使得农村居民在分配环境保护资源、阻止城市污染转移等方面处于劣势。弱势地位使得农村居民面对污染损害时:证据搜集难,集体行动的组织难,立案难、法律服务获得难、法院审理中立难,获得赔偿的执行难。[19]农村居民成为环境保护不平等、不公正现实面前的最直接也是最大的受害者。

综上所述,农村居民对自然环境有双重依赖,但在现阶段污染转移者的利益追求与环境的多功能性冲突中,农村居民相对于排污者和城市居民处于双重弱势地位。因此,在产业结构、经济格局深刻调整的背景下,污染日益向农村转移时,迫切需要提高农村居民参与环境保护的参与程度,让农村居民共享经济发展成果。

四、促进农村居民参与环保的政策建议

1.加快环境信息披露制度建设

信息经济学的基本理论认为,加强农村居民对于政策及其参与路径的了解,首先要解决信息不对称问题。环境信息披露制度是农村居民参与环境事务,环保工作思维从“事后补救”向“事前预警”转换的重要保障。明确农村居民参与环评的权利,规定参与环评的具体范围、程序、方式和期限,有利于保障其环境知情权。环境信息披露制度能够督促地方政府和企业采取更为积极有效的环保措施,提升政府执政透明度和企业责任心;同时,环境信息披露制度更能够引起农村居民对环境公共财产的关注,调动他们参与环保的积极性。完善环境信息披露制度需要环保部门在与农村居民进行信息沟通方面更加人性化和大众化,把公开信息和环境教育更好地结合起来。

2.提高立法与政策制定中的公众参与度

从 2005年开始,原国家环保总局陆续推出了《环评公众参与办法》和《环境信息公开办法》两部规章,为公众的环保参与提供了良好的法律平台。政府的环保政策和地方规划制定,以及地方立法,必须要有公众参与;可能对居民利益造成影响的项目,必须有公众参与。[20]重大项目在审批和验收前都要通过环境热线、地方报纸、媒体等进行公示,让村民了解重大项目的审批过程,保障其有效参与。环境保护法应规定村民参与建立环境保护的内容、渠道、方式,鼓励和支持他们的创造精神,逐步建立起村民参与、监督并从中受益下的污染转移控制机制。提高村民参与环境保护的层次,明确、统一他们参与环境影响评价的程序、形式,注重环境立法过程中吸收合理的意见和建议。

3.转变政府治理方式,赋予村民环境自主权

农村居民对环境保护的有效参与给整个环境监督管理体制和传统定势思维带来新的冲击,自下而上的力量促使政府部门在环境管理模式上不得不进行改革和创新。在新的格局下,政府应重新思考政府、企业和农村居民在环境保护工作中的角色定位:在执政理念上,必须处理好治理污染与保障民生的关系;在发展思路上,必须处理好财富增长与改善民生的关系:在服务社会上,必须处理好维护权益与发展民生的关系。当然,仅依靠政府的力量是不够的,必须还农村居民以环境主动权。环境保护更需要公民的自觉自律、主动参与,但政府推进环保工作力度的大小,会在一定程度上影响着农村居民的环保参与热情。政府环境建设和管理方式必须要发生变化,从以公权力为主转向以公民权利为主,一定要赋予农村居民环境权,并把环境权作为基本人权。[21]

4.大力推进“征补共治”和农村环境综合整治

“征补共治”是一项新型的环境保护政策,是指地方政府向农村居民收取一定的环境费,再以奖励的方法补贴给农村居民,以提高农村环境治理效果的环境政策。它将政府的环境管理与农村居民参与治理相结合,并由第三方进行效果评价,以形成协作型环境治理结构。“征补共治”把政策参与权、项目选择权、资金使用权、管理监督权、效益享受权交给群众,把群众是否赞成、是否满意、是否得到实惠等民生优先理念作为检验农村环境整治工作成效的重要标准。通过“征补共治”、“以奖促治”和“以奖代补”等“造血式”的引导,既能调动村民参与环境保护的积极性,促使他们变旁观者为主动参与者,又能充分调动农村居民参与环境保护的积极性,鼓励他们建设美好的家园。

5.强化农村居民的社区角色

中国基层的组织形式决定了农村居民在本社区内形成以血缘、地缘或者是相同的宗教信仰来维系的社会关系,而处于这些关系中的农村居民理应为本社区承担一定的社会责任。同时,农村居民的社区角色,使他更易受其他社区成员“示范效应”的影响。根据内尔·纽曼的观点,在大众传播时代,当一种观点受到大众媒介的持续不断宣扬,从而成为所谓支配性意见时,持有相反观点者便会逐渐陷入沉默,而放弃自己的主张去追随公众的看法。[22]也就是说,强化农村居民的社区角色,会在农村居民参与环境保护的过程中形成这么一种螺旋趋势:公共利益越来越走红吃香,会被越来越多的人所接纳。可以预见,虽然农村居民参与环境保护有外部性,但这种外部性往往会被一定的社区角色所抵消,农村居民一旦组织起来将会成为维护自身权益的强大力量。

[1]国家环保总局环境规划院,国家信息中心.2008―2020中国环境经济形势分析与预测[M].北京:中国环境科学出版社,2008:7.

[2]王利华.中国历史上的环境与社会[M].北京:三联书店,2007:8-9.

[3]蒋高明.中国生态环境危机[M].海口:海南出版社,2011:18-25.

[4]侯伟丽.中国经济增长与环境质量[M].北京:科学出版社,2005:1-3.

[5]徐康宁.环境经济学读本[M].南京:江苏人民出版社,2006:11.

[6]宋立刚,胡永泰.经济增长、环境变迁与气候选择——中国的政策选择[M].北京:社会科学文献出版社,2009:1-9.

[7]聂国卿.我国转型时期环境治理的经济分析[M].北京:中国经济出版社,2006:152-157.

[8]李挚萍,陈春生.农村环境管制与农民环境权保护[M].北京:北京大学出版社,2009:146.

[9]吴 健.排污权交易——环境容量管理制度创新[M].北京:中国人民大学出版社,2005:5-10.

[10]陆新元.农村环境保护与三农问题[J].环境保护,2005:15-21.

[11]刑化峰.环境保护离不开农民兄弟[J].环境导报,2001(6):42.

[12]尚清锋.农民参与农村环境保护的法律保障[J].理论与改革,2007(3):145-148.

[13]冯 涛.农村环境保护与农民参与权的制度保护[J].理论与改革,2007(4):21-23.

[14]周纪昌.中国农村环境侵权问题研究[M].北京:经济科学出版社,2007:221-223.

[15]杨东平.中国环境发展报告(2010)[M].北京:社会科学文献出版社,2010:174-180.

[16]Steven Ferry.Environmental Law:Examples and Explanations [M].Aspen Publishers,2007:24-25.

[17]马彩华,游 奎.环境管理的公众参与——途径与机制保障[M].青岛:中国海洋大学出版社,2009:26-27 .

[18]侯晓丽.农村居民环保意识的现状与对策[J].学习月刊,2011(4):83-84.

[19]张 震.作为基本权利的环境权研究[M].北京:法律出版社,2010:79-88.

[20]汪 劲.环境法律的解释:问题与方法[M].北京:人民法院出版社,2003:313-314.

[21]徐显明.赋予公民环境权[J].中国人大,2009 (19):24.

[22]李 彬.传播学引论:增补版[M].北京:新华出版社,2003:284-285.

Difficulties and prospect for rural residents participating in environmental protection

ZENG Xiao-xi, ZENG Fu-sheng

(College of Economics, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)

Industries and pollution transfer in industrial gradient transfer make the pollution in rural areas more serious.Viewing whether from the perspective of environmental assets of properties and characteristics of regional public goods,or from the residual claim and claim of rural residents, rural dwellers are important subjects of environmental protection in rural areas.The fact is that rural resident’s participation in environmental protection is low.When facing complex cases of environmental pollution, they have less ability to protect their environmental rights and thus become the weak compared to the polluters and urban residents.To encourage rural residents to participate in environmental protection,some measures should be taken: to perfect environmental information disclosure system, to enhance the public participation in the environmental protection policy, to promote governmental management mode, to given the citizen environmental autonomy, to carry out the method of “collection combine compensation” as well as to push forward the comprehensive improvement of rural environment steadily.

pollution transfer; countryside; resident’s participation; environmental protection; environmental rights

X32;C912.82

A

1009-2013(2012)02-0027-05

2012-03-09

国家社会科学基金项目(09CJY055);湖南省教育厅青年基金课题(09B050);湖南省青年骨干教师培养计划;教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0680)

曾小溪(1990—),男,湖南平江人,硕士研究生。研究方向:农业经济理论与政策。

李东辉