论地域生产方式

陈元进

论地域生产方式

陈元进

地域生产方式是在一个地域空间或区域内进行考察和分析,以一种主导生产方式为主,多种生产方式并存的复合生产方式。地域生产方式对一个地域的经济、文化、生态系统具有决定性的影响。当生产力发展到一定程度时,即能克服地域之间的交通、通讯等阻碍时,地域生产方式就从一个区域系统移动到另外一个区域系统,并有可能成为这个区域系统内的主导生产方式。

地域生产方式;地域生产方式的移动;生产力与生产关系;地域文化

一、地域生产方式及其地位

1859年,马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中进一步对唯物史观作了经典性阐述:“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑建立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系 (这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”〔1〕

恩格斯在《反杜林论》和《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,以及致约·布洛赫、康·施米特、瓦·博尔吉乌斯等人的信中,也对唯物史观作了详尽的阐述。特别是在致布洛赫的信中,恩格斯突出地强调了两点:一是强调经济基础是“历史过程中决定性因素”,“上层建筑的各种因素”同时发生“相互作用”;二是强调历史的创造“总是从许多单个意志的相互冲突中产生出来的”,“这样就有无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,由此就产生出一个合力”,每个意志都对合力有所贡献,包括在合力里面。〔2〕

根据马克思、恩格斯的论述,生产力与生产关系的辩证统一构成生产方式。这是一种内在的与生俱来的二元对立。生产力作为人类征服自然改造自然的能力,或者在人类学层面上定义,即人创造自己本质的能力,永远蕴含在法人甚至一切自然人的经济行为和其他行为中。生产关系作为一种结构,具体突出它的组织功能和整合功能。社会结构使动性、制约性的两重性和个体行为的系统效应推动人类社会发展,当然也推动经济发展。生产方式的本质属性既决定了生产力,又决定了生产关系。同时,经济基础与上层建筑又通过生产关系的中介作用与生产力发生关系。

马克思、恩格斯对生产力和生产关系矛盾运动及由此构成的生产方式的考察方式,是按历史的时间序列进行考察、分析和总结,从人类社会发展与进步的基本面,抽象而形成的一般意义上的生产方式。当我们把生产方式放在一个地域空间,或区域内进行考察和分析时,以一种主导生产方式为主,多种生产方式并存的复合生产方式称为地域生产方式。

地域生产方式具有一定的区域范围。而这个区域存在一定的界限,具有一定的历史、文化等标志性特色。它不仅涉及到地理位置、自然要素、人口、资源等条件,也包括了它的兴起、发展等历史蕴涵,具有相当的系统性。地域生产方式决定和影响着地域文化。地域文化是指文化在一定的地域环境中与环境相融合,打上了地域的烙印的一种独特的文化。文化形成的地理背景,范围可大可小。地域文化的形成是一个长期的过程。地域文化是不断发展、变化的,但在一定阶段具有相对的稳定性。比如铜石并用时代文化有:中亚的安诺文化、西亚的哈拉夫文化、乌鲁克文化、欧贝德文化、杰姆代特奈斯尔文化,埃及的拜达里文化、阿姆拉文化、格尔塞文化,东欧的特里波利耶-库库泰尼文化等。地域系统的构成如下图所示。从一个地域系统来看,最重要的是地域生产方式。

二、亚细亚生产方式

“亚细亚生产方式”是马克思首先提出的概念。亚细亚生产方式最早是马克思1859年在《政治经济学批判序言》中对其唯物史观进行概括时提出的。马克思明确指出,他以前的人类社会已经依次更替地经历了亚细亚的、古代的、封建的、资本主义的四种社会形态。现在一般认为,劳动密集型、效率偏低的传统农业,是亚细亚生产方式的代表。

20世纪20年代,由于亚洲一些国家,特别是中国革命运动高涨,在共产国际工作的苏联及其他国家的政治活动家和学者,为了弄清中国社会的性质,以便为制定革命斗争策略提供依据,就中国现代社会性质问题展开了讨论,并进而论及中国古代社会的性质。有人认为中国自进入阶级社会后属于亚细亚生产方式。与此同时,苏联学术界为了应用马克思主义解释世界各国的历史,特别是亚非主要国家阶级社会的历史,也就如何理解马克思主义关于社会经济形态依次更替规律,尤其是怎样理解奴隶占有制社会发生发展规律问题展开了讨论。在讨论中,有人提出了亚非诸国存在亚细亚生产方式的说法。20世纪30年代,苏联学术界经过争论,多数人不赞成世界历史上曾存在过独立的亚细亚生产方式的说法。中国学术界通过社会史论战也否定了中国属于亚细亚生产方式的说法。1938年,斯大林发表了《辩证唯物主义和历史唯物主义》一文,此后,各国马克思主义学者大多持这样一种意见:人类社会就整体而言,是按照5种社会经济形态依次更替的规律发展的,亚洲和非洲国家也不例外。关于亚细亚生产方式问题的讨论暂告一段落。第二次世界大战以后,随着马克思更多著作的公开发表,特别是他的手稿《资本主义生产以前的各种形式》在世界各国广泛流传,随着对亚洲、非洲、美洲和大洋洲各国历史研究的深入,关于亚细亚生产方式的争论重新展开。各国学者就人类历史中究竟存在几种社会经济形态,欧洲以外各国是否有过奴隶占有制社会,这些国家在欧洲殖民主义者入侵之前是否存在过亚细亚生产方式等问题,展开了激烈的争论。在欧洲,20世纪60和70年代争论达到高潮。在中国,从20世纪50年代初到60年代中期,有关这一问题的争论持续不断,70年代后期以来讨论颇为热烈。〔3〕

各国学者关于亚细亚生产方式问题的争论,其焦点在于亚细亚生产方式的性质。主要有以下几种意见:(1)亚细亚生产方式是奴隶占有制、封建制、资本主义3种生产方式之前的一种生产方式,是原始共产制的别名。马克思和恩格斯所说的亚细亚社会形态,作为一种特定的生产者和生产资料结合的方式,在逻辑上和历史上都是指原始社会形态。“亚细亚”不是地理概念,而是马克思基于对世界历史深刻研究抽象出来用以说明社会经济形态的科学概念。(2)马克思在《序言》中所列举的几个时代都是对抗性的社会,并不包括史前的无阶级社会。亚细亚生产方式是指东方大多数国家的奴隶占有制社会形态,即恩格斯所说的“东方的家庭奴隶制”。在亚细亚社会形态下,存在着专制主义和专制君主,亚细亚生产方式属于奴隶占有制社会的初级阶段。(3)从马克思列举的亚细亚生产方式的特点可以看出,主要是指埃及、两河流域、印度等地的东方型封建社会。(4)亚细亚生产方式从远古时代一直延续到19世纪初,既保存原始的公社所有制,又存在着专制君主最高所有权,还夹杂着种姓制、奴隶占有制和封建制的各种因素,是多种生产方式的混合体。(5)亚细亚生产方式是介于原始社会与奴隶占有制社会之间的一种社会形态。

从上述分析来看,“亚细亚”不是地理概念,但却具有典型的区域或地域复合生产方式特征,因此,亚细亚生产方式实质上是地域生产方式的一种。

三、地域生产方式与一般生产方式的关系

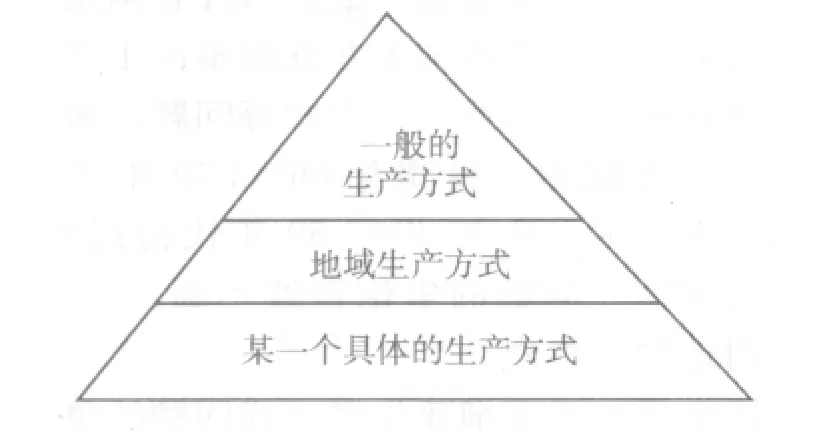

一般生产方式按生产方式的典型形态来分,可以分为奴隶占有制生产方式、封建制生产方式、资本主义生产方式等;按生产方式的地域形态来分,可以分为地域生产方式、亚细亚生产方式等;按生产方式的抽象层次来分,可以分为一般的生产方式、地域生产方式、某一个具体的生产方式。抽象而形成的一般意义上的生产方式,是从特定的地域生产方式中总结、归纳出来的,并对特定的地域生产方式起指导作用。(见下图)

四、地域生产方式的移动

地域生产方式的移动是指某一个地域生产方式移动到另外一个地域,成为这个地域的主导生产方式。〔4〕资本主义生产方式起源于意大利,兴于西欧国家,繁荣兴盛于北美洲。这是地域生产方式移动的最好证明。

按照马克思主义的观点,人类历史大致经历了原始社会的、奴隶制的、封建制的、资本主义的、社会主义的5种生产方式;以此为基础,历史上的人类社会也可以相应地划分为5种社会类型。这五种生产方式依次按时间顺序推进,这是一个总的趋势。〔5〕但是在同一时间,从不同的地域来看,这五种生产方式推进的时间不仅有差异,而且差异还很大,即在大多数时间里,多种生产方式并存,同一时间、同一地域也同样存在多种生产方式。这就为不同地域生产方式的移动提供了条件与可能。

依据生产工具的不同,我们可以将人类历史大致划分为石器时代、红铜时代、青铜时代、铁器时代、黑暗时代、启蒙时代、蒸汽时代、电气时代、原子时代、信息时代。

(1)石器时代,这是考古学对早期人类历史分期的第一个时代,即从出现人类到铜器出现,大约始于距今二三百万年前,止于距今6000至4000年前左右。这一时代是人类从猿人经过漫长的历史逐步进化为现代人的时期

(2)红铜时代,又称铜石并用时代、金石并用时代,是指介于新石器时代和青铜时代之间的过渡时期,以红铜的使用为标志。

(3)青铜时代,这是人类利用金属的第一个时代。各地区的青铜时代开始时期不一。希腊、埃及始于公元前3000年以前,中国始于公元前1 800年。

(4)铁器时代,约始于公元前1 400年人类开始锻造铁器制造工具,促进了社会生产力的发展。

(5)黑暗时代,这是18世纪左右开始使用的一个名词,指中世纪早期的西欧历史。当时,随着罗马帝国的衰落,西欧进入一个所谓的黑暗时代。这个名称算是颇为贴切,因为大部份的罗马文明在这段期间受到破坏,并且被蛮族文化所取代。这个名称的使用,也是因为从这个时代开始,便只有少数的历史文献流传下来,让人们仅能藉由微光一窥当时发生的种种事件。

(6)启蒙时代,这是专指欧洲工业革命前后的时期,时间跨度为公元1716年至公元1880年。

(7)蒸汽时代,指起于19世纪初,止于19世纪70年代的第二次工业革命时期。蒸汽机的发明和应用,将人类带入了蒸汽时代。

(8)电气时代,始于十九世纪六七十年代,发电机电动机的发明使用,及电灯电车电影放映机的相继问世标志人类社会进入电气时代。

(9)原子时代,它的标志是1942年12月2日,以费米为首的一批美国科学家建造了第一座原子反应堆。人们利用原子能的时代从此开始。

(10)信息时代。公元1969年左右,欧美及发达国家开始迈入信息时代,我国及部分发展中国家进入信息时代的时间比欧美晚约15年左右。20世纪50年代末,计算机的出现和逐步普及,把信息对整个社会的影响逐步提高到一种绝对重要的地位。信息量,信息传播的速度,信息处理的速度以及应用信息的程度等,都以几何级数的方式在增长,人类进入了信息时代。

根据上述人类历史时代的划分来分析,不同的地域分别进入10个时代的时间是不一致的,这就是地域生产方式移动的必须条件。当生产力发展到一定程度时,即能克服地域之间的交通、通讯等阻碍时,地域生产方式从一个区域系统移动到另外一个区域系统,并有可能成为这个区域系统内的主导生产方式。

从世界历史的发展角度来看,生产方式的地域性特征在公元1500年之前最为突出。〔6〕美国历史学家斯塔夫里阿诺斯 (Stavrianos.L.S)在《全球通史—从史前史到二十一世纪》中将这一时段作为历史的转折,认为在此之前只是“诸孤立地区的世界”。也就是说,在这样一个缺乏直接交流的世界之中,地域生产方式的发展具有各个地域的独立性特征。地域生产方式移动从黑暗时代后期,即公元1500年左右开始,经过启蒙时代、蒸汽时代之后,地域生产方式移动更为明显,并呈加速趋势。地域生产方式从一个地域系统到另外一个地域系统,是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑等诸多矛盾相互作用的结果,有其必然性,更有其复杂性,是人类社会发展区别于人类上古时期(黑暗时代前)的一个重要特点。

地域生产方式的移动是一个漫长的、复杂的历史过程,总是伴随着地域文化的传播、在域经济的变革,并直接决定地域经济的变革、地域文化的传播。

地域生产方式的移动方式主要表现为同一生产方式在不同地域移动,不同的生产方式向同一地域移动。地域生产方式的移动,首先是生产力和生产关系从某一地域移动到另一地域。人是生产力中最活跃的因素,人是生产力的载体,同时也是生产关系的载体。当生产力发展到一定程度时,即能克服地域之间的交通、通讯等阻碍时,人可以从一个区域系统移动到另外一个区域系统,同时,生产力和生产关系就可能从某一地域移动到另一地域。地域生产力的移动主要表现为工具、技术、发明等的移动,而地域生产关系的移动主要表现为管理、制度、模式等的移动。当生产力的移动促使生产关系也发生移动和变革后,最终形成了新的主导生产方式。从历史上看,间接论述生产方式的移动的文献很多,仅举一例加以说明。

刘新有、史正涛和唐永红在《地域文化演进机制与发展趋势研究》一文中指出:“后发传播模式是观念型知识分子在学习引进地域外部先进的文化观念并加以广泛传播的前提下,由行动文化观念领袖人物以改良或革命的方式主导国家政权,进行以地域生产力发展为目的的生产技术和生产方式变革,由此,新的生产方式与传统生产方式发生冲突,产生政治合法性危机,观念型知识分子和政治实体共同努力调和矛盾,重构新的政治合法性,建立并不断巩固新的政治文化,进而逐渐改变人民群众的生产方式、生活方式、思维方式及价值观念……。”〔7〕

总之,地域生产方式的移动过程是一个漫长的、复杂的历史过程,是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑等诸多矛盾相互作用的结果,有其必然性。在当今信息时代,地域生产方式的移动呈加速态势,进一步促进了经济全球化的进程。

〔1〕马克思恩格斯选集:第2卷〔M〕.中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译.人民出版社,1972.32-33.

〔2〕马克思恩格斯选集:第4卷〔M〕.中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译.人民出版社,1972.696,697.

〔3〕孙承叔.打开东方社会秘密的钥匙:亚细亚生产方式与当代社会主义〔M〕.东方出版中心,2000.

〔4〕马克思.资本论〔M〕.李睿编译.武汉出版社,2010.2.

〔5〕宗丹楠.试论马克思恩格斯关于社会生产方式的理论:《资本论》读书札记〔M〕.山东人民出版社,2004.

〔6〕张明.全球化进程与地域文化研究〔J〕.文艺争鸣,2008,(05).

〔7〕刘新有.地域文化演进机制与发展趋势研究〔J〕.广西社会科学,2007,(11).

F014.1

A

1004—0633(2012)05—042—04

2012—02—21

陈元进,乐山职业技术学院教授,主要研究方向:经济管理及高等职业教育。四川乐山 614004

(本文责任编辑 王云川)