一次登顶般的艰难跋涉——《永恒的召唤——雷锋精神世纪交响曲》采写过程及体会

□ 文/张严平

《永恒的召唤——雷锋精神世纪交响曲》终于播发了,它就如同当前举国弘扬雷锋精神的壮阔交响中,那只拔地而起、声遏云霄的小号,在社会上引起极大震撼、反响、热议,受到李长春、刘云山同志的高度评价。

而我内心所经历的风暴,却是在这篇稿子诞生之前、如同登顶一般的艰难跋涉中。

2011年12月初的一天,我走进新华社社长李从军同志的办公室。

从军同志放下案头的工作对我说:“我正在思考准备写一篇关于雷锋精神的稿子。十七届六中全会提出学习雷锋要常态化,雷锋精神对于我们今天构建社会主义核心价值观有十分重要的意义,一定要抓住。”

从军同志继续着他的思路:“我们的稿子要从一个更深刻更广阔的角度回答雷锋精神,要从人为什么活着入手,让读到稿子的人有发自心灵的触动。”

他站起来,望向窗外。

“19世纪末,画家高更站在塔希提岛,在落日的余辉中,面对浩淼大海,发出一连串的追问:

——我是谁?

——我从哪里来?

——我到哪里去?

这是人对生命意义的终极追问,讲雷锋精神,就要解决这个问题。”

那一刻,我被强烈地震撼了。我从没想过,关于雷锋精神可以有如此深刻的思考,有如此拨动人心的力量。

从军同志这番话的意境,成为后来稿子的序曲,它奠定了整个稿子的灵魂坐标。

跟从军同志登顶的序幕,就这样拉开了。

无论我见或不见,山峰就在那里。攀登是唯一的选择。而由此也注定了,这是一次艰难曲折且痛苦的攀登。

山就在那里

很快,赵承、肖春飞全部到位,再一次来到从军同志的办公室,讨论稿子的总体构架。

从军同志很兴奋:“这篇稿子主题非常重大。明年3月5日,主席为雷锋题词半个世纪,中央还要颁发向雷锋同志学习的通知,这是我们开始没有想到的。原来想搞这篇稿子,但没有想到有这么大的举动。这样一下子,报道成为重大主题、重大新闻热点,奠定了很好的基础,这个选题的重大就突出出来了。”

他继续说:“自从决定搞这个稿子,就觉得给自己出了一道难题,在我们面前横跨着一座难以跨越的山峰。但是,追求精品的过程,就是不断攀升、不断超越自己的过程。我有个习惯,一旦直接进入这种状态之后,就经常萦绕挥之不能去,昨天晚上半夜醒来,再也睡不着觉,早上,脸也没洗,花了两个小时把提纲写出来了。”

接下去,从军同志详尽讲了他的提纲。

从主题到结构,再到每一章的要义,这个暂定为“雷锋精神随想曲”的提纲,虽然还没有明确成为交响曲的格式,但已充分展示出一部交响乐的元素,其每一章所表达的精神内涵,则已完全是后来稿子的雏形。

从军同志在采访和写作上都给我们提出具体明确的要求。有一段话,我印象很深。

他说:“可以有各种手法。更多带有哲理性的审视,有时要平视,有时又要把自己放在最底层,只要文意不断,始终回到这个点上,最终不妨用一些文学的咏叹。

这篇稿子要在新闻创作上有一种重大的突破,成为反映雷锋精神的精神史和雷锋精神的大百科全书,不仅要从中学到思想而且要学到知识。”

几天后,当我们又一次走进从军同志的办公室,他递给我们当天的一份《参考消息》,上面登载了意大利“协和”号游轮触礁侧翻后,船长争先逃命的丑闻。

从军同志说:“这是我们稿子中一个绝妙素材。它再次凸显雷锋精神的世界意义。”

在这次讨论中,从军同志明确了用交响乐的形式来写这篇稿子的突破性创新。他说:“这篇稿子的内容与交响乐的形式极度吻合,浑然天成。”

他讲,稿子要有第一主题、第二主题,要有变奏,有各种和声,之间要有不断的穿插、对比、呼应,有海浪滔天,有山涧溪流……

记得我们三个人都听得目瞪口呆,完全不懂交响乐的我们,当时很难理解从军同志构想的内涵。我感觉自己被一个目标强烈吸引着,但又很茫然。就像面前矗立起一座山峰,我知道它很高很高,令人向往,但是它太高了,直插云霄,我看不见山的顶峰。

无论我见或不见,山峰就在那里。攀登是唯一的选择。而由此也注定了,这是一次艰难曲折而痛苦的攀登。

采访的新境界

首先是艰苦的采访。

寒冬腊月,肖春飞几乎把行程最远、最偏僻艰苦的采访地域全部揽给了自己,赵承去了冰天雪地的辽宁,我去了南方。

这中间,在北京的日子,从军同志在百忙中抽出时间,亲自带我们采访了司占杰、田星两个年轻人,采访了报告文学家何建明。

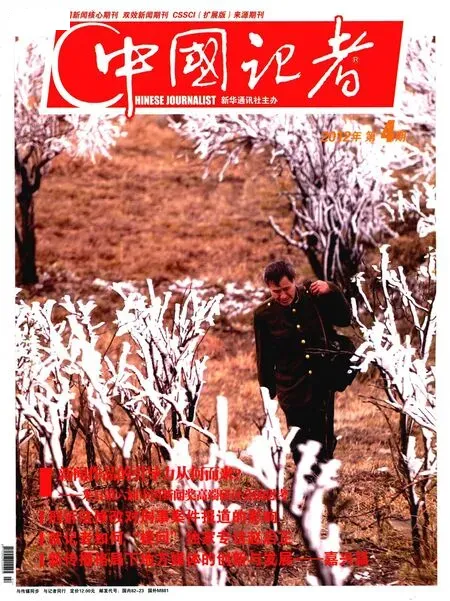

□ 2012年2月7日,新华社社长李从军(中)、领衔记者张严平(左)在湖南省宜章县长策乡采访义务护林员刘真茂。

2月,从军同志又带我们去了湖南,采访雷锋的家乡望城和湖南郴州宜章县长策乡一位大山护林员、雷锋精神的传人刘真茂。

从军同志对下基层采访情有独衷,他曾自豪地告诉我们,他有一个号码为00001的新华社记者证。真正跟他下到基层,才懂得,这个记者证对于他,所具有的内涵绝不是一个简单的象征,而是身体力行的典范。

我们从北京乘机到达长沙时,已是下午4点多,当地同志安排先去宾馆休息。从军同志却执意直奔长沙街头的药店采访,为另外一篇商业诚信的稿子搜集素材,采访一直持续到万家灯火。

第二天一早,我们从长沙乘高铁前往郴州,到达郴州后直接坐汽车往宜章县赶,在宜章简单午餐,继续上路,在崎岖的山路上又颠簸3个多小时,终于到达长策乡。

山区的早春寒意料峭,从军同志坐在乡政府没有暖气、四面透风的简陋会议室里,却把一屋子前来接受采访的干部群众的情绪带动得热火朝天。无论放牛人、护林员,还是不善言辞的刘真茂本人,都争先恐后地打开了话匣子。集体采访后,从军同志又带着我们对刘真茂进行了单独采访,及至采访结束,刘真茂老人拉着从军同志的手,已是难舍难分。

晚饭吃的是乡亲们盛情款待的“杀猪饭”。刘真茂坐在从军同志身边,有说有笑,如久违的亲人。

夜,很深了,车子在黑暗中向郴州疾行。此时,最年轻的春飞已极度疲倦,望着前座上从军同志的背影,我们有由衷的敬意。

敬意不止于此。

从郴州返长沙的火车上,从军同志一路都在与我们谈论稿子,小小车厢里,开成了业务研讨会。我印象最深的是从军同志讲到人物的采访,他说:“一定要抓住人物的特点、个性和内心。”

当我提出刘真茂长年不顾家,有些不完美时,从军同志说:“哪有那么多完美?现实生活中,很多人就是有很多的纠结和遗憾,为了追求一种东西,要舍弃许多。但是他宁愿选择这种追求。我们不要用自己想象的完美去要求人物。”

当春飞说起,没有想到,刘真茂送给社长一个树兜,社长诚恳地要回送他一件礼物,包括想送他一身军队的呢制服,他都不要,最后冲口说出——“要一个照相机”。从军同志说:“我也没想到,震动了一下。一下子看到了他的境界。这个人让人敬佩,他不想留在过去,而是要进入新的生活。”

我的心也震动了,这样一个细节,如此深刻地反映出人物的内心。之前,我竟毫无察觉。

从军同志的洞察与升华,在采访中俯拾即是。

在望城雷锋纪念馆,一个音罩下,我们听到了50年前雷锋的声音;一个破旧的笔记本上,我们看到了当年还是小学生的雷锋写下的字迹——“我要做人类的英雄”。从纪念馆出来,我似乎就把这一切放到脑后了。

但从军同志却紧紧抓住了这两个细节,酝酿出了我们后来稿子的第四乐章,以音罩穿越时空,实现了我们与雷锋的对话;以“人类的英雄”落点,实现了整篇稿子内在精神上的呼应。当从军同志一句一句说出他对结尾的设想时,我真正感受到了一种茅塞顿开,天高地阔。

整个采访充满了激情。激情是从军同志的一种工作状态。

我们每个人都难忘长沙最后那个夜晚。半夜,我正睡得迷迷糊糊,房间电话大作,抓起来一听,从军同志秘书韩冰的声音:“……社长让你们现在过来谈稿子。”我一惊,谈稿子,那现在一定是早晨工作时间了,坏了,我睡过头了!赶紧问韩冰:“几点了?”“三点。”我突然有一种梦幻的感觉。

走进从军同志住处的客厅,刘思扬、肖春飞都已在那儿,从军同志正在给留在北京写稿的赵承打电话,那边显然也是被从床上抓起,这边一个劲嘱咐:“穿件厚衣服,别冻着。”

电话之后,从军同志转过身。

“这次湖南之行,感受很多,收获很大,整个晚上难以入睡,我想把想到的,尽早和你们交流一下。”

他讲了很多很多。从采访体会,讲到新的发现,从新的发现,讲到稿子的构思……

窗外,天渐渐地发白,已是凌晨6点。从军同志带头,我们每个人用开水泡了一盒方便面。看从军同志吃得特别香,知道,他一定饿了。

做了20多年记者,有无数的采访,但这一次湖南之行跟随从军同志的采访,让我看到了一种新的境界。

磨难与痛苦

采访结束,写作的过程,让我和赵承、春飞体会到了前所未有的痛苦与煎熬。

写稿时,我们三个人采用了接力赛的办法,每一稿都是一个人第一遍,另一个人第二遍,再一个人第三遍,三遍完成,拿给从军同志。

结果是我们的一稿、二稿、三稿、四稿共12遍的努力全部被从军同志否定。

特别是其中的第四稿,我们三个人都花了大力气,把我们感觉最好的东西表现了出来,交稿前,我们还互相交流了一下感觉,都认为这一遍应该差不多。

没想到,当天晚上,仍在办公室的从军同志挨着个给我们打电话,春飞住在社里,就直接被叫了去面谈。

批评是尖锐的。

“这一稿作者进去了,但没跳出来。没有站在一个历史的和一个时代的高度来审视这个稿件,没有放在一个时空转换的大的角度来评价和审视它。没有用思想来带动这些素材,贯穿这些素材。故事太完整,故事一太完整,必然就是单薄,情节就单薄,虽然你去讲一个一个完整的故事,关键是用思想把它们串起来,为你所用。现在人人都是思想的提供者,你跟他讲这些故事,谁在乎听你去讲这些故事呢?故事必须讲得新鲜,站在时代高度去审视,有什么新的内涵、新的含义、新的理解,从什么新的角度去了解,这样的话人家才愿意听。现在该展开的没展开,不该长的写那么长。我看着着急啊!”

这一次,我们真的是感到绝望了。

第二天,从军同志把我们召集到他的会议室,用了整整一天的时间,把稿子该如何修改,从头到尾讨论了一遍。每一个乐章用哪些素材?素材用到什么程度?素材与素材之间如何穿插?哪个地方要出思想?哪个地方要有抒发?……从军同志几乎把整个稿子的面貌清晰地呈现在我们面前。就在这一刻,我脑子一下子敞亮了,眼前云开雾散,真正理解和看到了从军同志为这篇稿子设计的顶峰,它很高,很壮美。

稿子再次起炉。

此时从军同志随长春同志去了江西。眼看发稿时间迫近,这一稿刚出手,从军同志即把赵承叫到江西改稿子。据赵承回来讲,从军同志在短短的两天里,利用休息时间,动笔改了两个晚上、两个中午,稿子的精气神脱颖而出。

从军同志28号晚从江西回来,第二天就是发稿的日子。这天上午,从军同志再次召集我们对稿子做最后的打磨。每一个句子,每一个用词,只要意识到有改进的余地,就绝不放过。我们又改了很多地方。就这样,从军同志仍几次说道:“再有两三天时间,细细打磨一遍就更完美了。”

就在稿子即将播发前一刻,从军同志又全部仔细看了一遍,做出多处修改。稿子播发后,好评如潮,但从军同志依然对稿子中个别不完美的遣辞造句念念不忘,在出版社准备出单行本前,他又对此一一做了修改。

对稿子高度负责,精益求精,追求卓越,这是从军同志传给我们的作为一个记者的珍贵品质。

我们的小号

回首望去,山已在脚下。

我深知,以我们的能力,这座山峰是难以企及的。是从军同志一路拽着我们,拉着我们,终于登顶。

记得,就在我们感到绝望的时刻,从军同志给我们讲了一段他年轻时过三峡的感受。他说,那种感受就如同置身于贝多芬的《命运交响曲》中,一重重的悬崖峭壁,一道道的急流险滩,仿佛要把航行的轮船撕碎、吞没,而轮船则抗争着、咆哮着,一路向前……终于悬崖退尽,险滩在后,眼前天高水阔。他鼓励我们,当稿子写完之后,将能体会到“你不再是你,我不再是我。”

记得,当从军同志确定了交响乐的写作形式后,为了帮助我们理解这种形式与内容的契合,为了让我们明白什么是第一主题、第二主题,什么是变奏,他在每一次讨论稿子时,都会反复不断地为我们吟奏出贝多芬、柴可夫斯基交响曲的各种旋律,让我们体味其中的精髓。那些日子,我们从乐盲一下子迷上了交响,找来贝多芬、柴可夫斯基的光盘,反复聆听。

还记得,当我们在四个乐章的表达中,为无法找到一个最贴切的音乐元素与内容的结合而苦恼时,从军同志也在苦苦思索。直到一天傍晚,他在回家的路上,突然灵感生发,想到了用第一小提琴、小号、领唱、指挥这四个交响乐的元素,来分别表达每一乐章中雷锋所具有的独特价值。当他在路上用电话兴奋地把这一构想告诉我们时,我能体会到,从军同志有怎样契而不舍的追寻。

记得的,还有很多,很多……

一个记者有这样一次经历,是磨难,更是幸运;是付出,更是收获。

从军同志曾语重心长地对我们说,他一次又一次带记者下基层,写稿子,就是希望通过这样的方式来带队伍,为新华社培养一批人才。他相信,只要有这样不断地磨砺,若干年后,新华社的人才队伍将会有一个整体提升,涌现出一群人,灿若群星。

再一次感到了我们的幸运。

从军同志传授给我们的思想、激情、才华、学识、做人、做文……都将是我们永久珍藏的教课书。

山,已在脚下;前面的路,正长。

《永恒的召唤》让我们领略了山顶的风光,更让我们看到了自己巨大的差距。它将鞭策和激励着我们不断走向远方。这是我们的小号……