发展融资体系概览

阿克塞尔·冯·托森伯格 罗西奥·卡斯特罗

发展融资体系概览

阿克塞尔·冯·托森伯格 罗西奥·卡斯特罗

过去二三十年来,发展融资体系发生了巨大的变化,反映了世界经济的重大调整。二战后呈现的一些最为引人注目的大趋势包括:发展中国家在全球经济增长中的地位上升;贫困率急剧下降;流入发展中国家的私人资本大幅增加;以及中等收入国家成为低收入国家发展融资的提供者。发展融资体系历史上由经合组织(OECD)国家主宰,如今新兴经济体进入其中,为其带来新的资源、革新和知识。但是,发展合作体系正日益碎片化。为确保其有效性,有必要支持由国家引导的以增进所有伙伴国协调的活动。世界银行成员国遍布全球,以国家需求为驱动开展工作,作为全球知识的一个生产者和连接者(包括南南交流),世界银行能够在该议程中发挥积极作用。

发展融资 发展合作 世界银行

一、概 述

本文以阿克塞尔·冯·托森伯格在“应对推进国际发展合作中的新挑战及新兴经济体作用”研讨会上所作主旨演讲为基础整理。该研讨会由上海国际问题研究院(SIIS)与世界银行(WB)于2012年7月11日在上海合作举办,这是世界银行继在印度、俄罗斯举办类似性质活动之后,首次在中国专门就国际发展合作主题组织的活动。

二、全球经济走势

过去二三十年中,国际发展融资体系发生了巨大的变化。这些变化必须结合二战结束以来世界经济发展的大趋势予以看待。这些大趋势包括:

1.发展中国家在全球经济中的地位上升;

2.发展中国家的贫困率下降;

3.净流入发展中国家的私人资本大幅增加;以及

4.中等收入国家成为新的增长极和发展融资的重要来源。

1950年,少数几个发达经济体占据世界经济总量的一半以上,人口却仅占世界的15%。自此以后很多方面发生了变化。二战以来随着发展中国家经济开始增长,发展格局开始出现调整。同一时期,许多发展中国家摆脱殖民控制获得民族独立。发达经济体引领战后经济扩张直至20世纪70年代初, 带来全球范围的经济增长。20世纪80年代全球经济增速放缓,但自90年代起发展中国家的发展加速,并大大超越发达经济体居于领先地位。

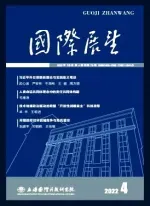

全球经济由此发生重大的结构性改变。按照某些衡量方法,如今七国集团(G7)仅占据世界GDP总量的35%,而2000年时这一比例接近50%。同一时期,所谓金砖国家(BRICS)(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)所占份额由不到20%升至30%以上,其中中国一国便占世界GDP的近20%。①按吉尔瑞-卡密斯元(Maddison GK)1990年不变美元价格计算。贸易、外商直接投资或其他源自发展中国家的外部资本流动同样呈现出明显的类似趋势。按照当前发展趋势,预计2050年时中国与印度将占据世界GDP的半壁江山。

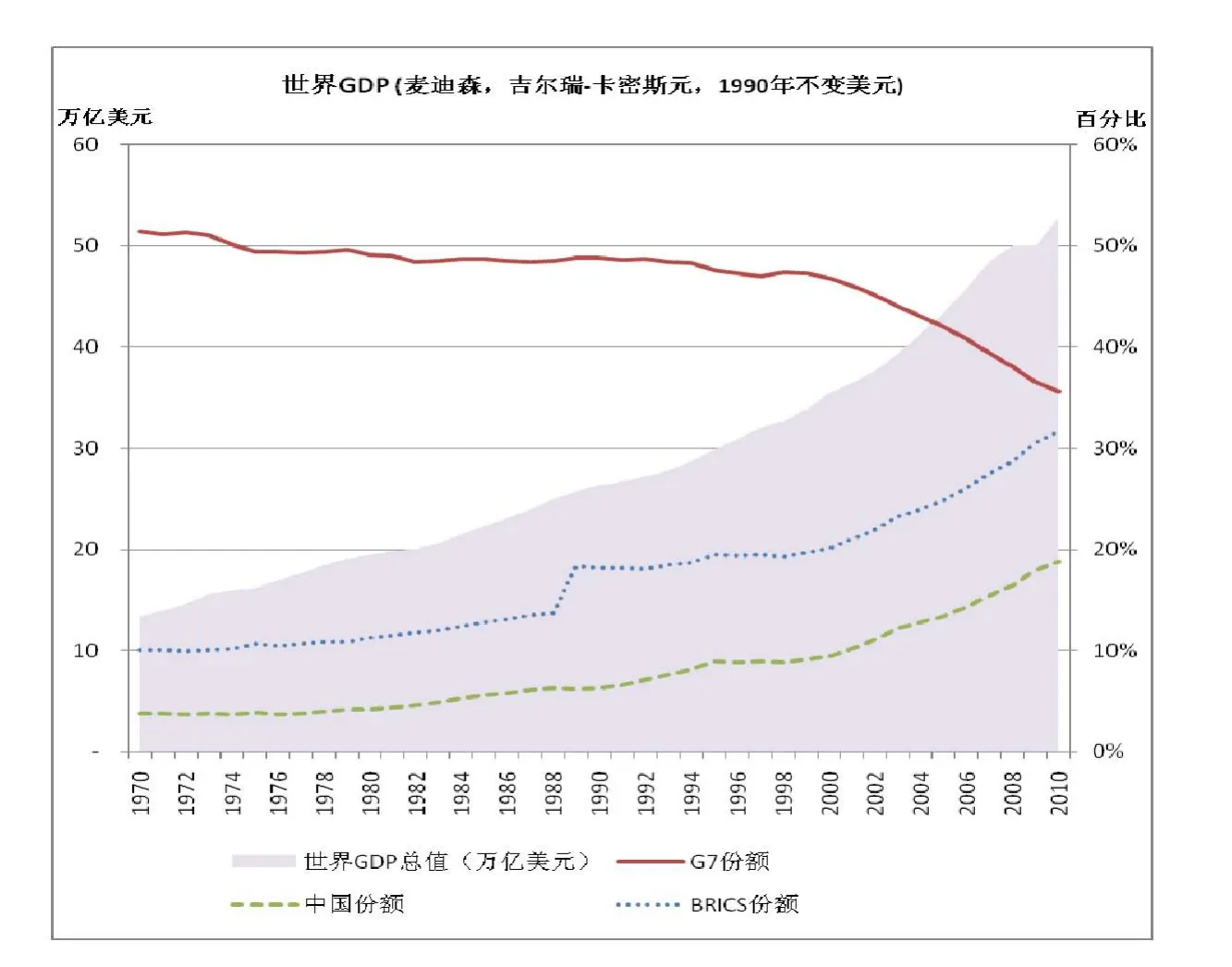

这给贫困问题带来了异乎寻常的影响。发展中国家的经济迅速发展使得数百万人脱贫。贫困率大幅降低,绝对贫困减半的“千年发展目标(MDG)”在2010年便已实现。生活在每日1.25美元以下的人群比例由1990年的43%降至2008年的22%,并有望于2015年时继续降至16%。东亚是贫困程度下降最为迅速的地区,其中中国的绝对贫困率在1990年到2008年间由60%降至13%——其速度之快是人类史上有记录以来之最。

发展中国家内部的发展情况并不相同。一些国家发展得更快并已达到中等甚至是高等收入水平,而其他很多国家相对滞后,迄今仍然是低收入国家(LICs)。该差异与初始条件和改革步伐等几个因素有关。

国际发展协会(IDA)国家中有大部分属于低收入国家,绝对贫困率由1981年的58%降至2008年的38%,这同样归功于21世纪头十年的加速发展。然而,其贫困率下降速度比发展中国家整体要低。

净私人资本流动的大规模增长奠定了发展中国家迅速发展的基础,尤其是对中等收入国家而言如此。1990年,净官方资本流入占发展中国家净外部资本流入的46%,而2010年该比重降至12%。1990年至2007年间——此次金融危机发生之前——净私人资本流增加了23倍,达到近1万亿美元之多,其中大部分以外商直接投资(FDI)和私人债务融资的形式流入中等收入国家。

流入低收入国家的私人资本也大大增加,但其规模较小。例如,金融危机发生之前,发展中国家吸收的FDI中仅有2%是流入低收入国家的。2010年,低收入国家吸收的外部资本中有60%属于净官方资本流动,其中大部分属于官方发展援助(ODA)的赠款形式。工人汇款对于中等收入和低收入国家而言均已成为重要的资金来源。

三、发展融资体系的演变

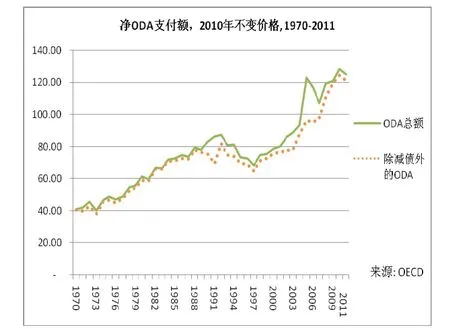

过去半个世纪的绝大部分时期,ODA主要是由经合组织—发展援助委员会(OECD-DAC)成员国通过双边和多边渠道提供。①如今,DAC包括23个OECD成员国(包括2009年11月加入的韩国)与欧盟委员会。ODA自冷战结束后出现短暂下降,但自20世纪90年代末以及21世纪头十年以来经历了史无前例的增长,2010年时达到创纪录的约1300亿美元之高。该增长源于为贫穷国家提供的大规模减债行动——重债贫穷国减债计划(HIPC)和多边减债倡议——以及为MDGs所做的更多承诺。然而,2011年净ODA出现2.7%的下降,这主要是由于许多OECD国家均面临财政压力。

21世纪头十年,DAC外的其他发展伙伴国的参与不断增加。这包括巴西、中国、印度等许多中等收入国家,数个私人基金、公司以及数百个市民社会组织。来自这些官方和私人的援助资金规模每年估计分别在 120亿—150亿美元与220亿—530亿美元之间。这些新的参与角色的重要性不断上升,第四节将会对此进一步阐述。

显而易见,ODA的构成发生了很大的变化:

首先,社会部门在ODA总额中的比重由20世纪90年代初的42%升至21世纪头十年末的58%。同一时期,基础设施所占比重由32%降至24%。

其次,通过多边体系实施的 ODA增加,但是资金用途日益特定化。双边与多边比重一直保持相对稳定,分别占比70%与30%,其中多边ODA主要是DAC成员国对IDA之类多边组织的核心捐款。

然而,多边渠道的利用增加,主要是由于多—双边ODA(信托基金)的迅速发展,其2010年占ODA的比重达12%。多—双边ODA是指定用于特定目的、通过多边体系实施的双边ODA。

此外,在多边ODA体系内部,21世纪前十年为解决特定发展议题而新设特定主题多边组织的指定用途基金增加,尤以卫生健康领域为甚。如全球抗击艾滋病、结核和疟疾基金(GFTAM)、全球疫苗免疫联盟(GAVI)。

另一个重要的趋势是 ODA变得越来越复杂。援助渠道不断繁衍,援助资金则越来越分散化和用途特定化。该复杂性成为受益国最为关切的问题,并在巴黎、阿克拉和釜山发展援助会议上受到高度重视。

援助渠道的繁衍。目前约有60个双边援助国(1960年时只有10多个)和260个国际组织。不少这样的国际组织集中关注特定部门或主题,因而将其援助用于特定目的。平均而言,一个伙伴国要与30多个援助(提供)国打交道,而每一个又都有自己的程序和报告要求。

碎片化。援助活动数量已由十年前的2万个增加至12万个以上,而单个援助活动规模不足150万美元。接受国不得不管理数量众多的援助渠道及五花八门的小规模援助活动,带来援助有效性的下降。

用途特定化。除多边体系实施的ODA被指定用途外,双边ODA中的相当一部分亦被指定特别用途,形式包括双边纵向基金、独立的技术援助或紧急援助。ODA总额中,估计共有40%用途被特定化。

四、“新”发展伙伴角色的上升

过去10年来,新发展伙伴(NDPs)在提供新的资源、革新和学习机会等方面的贡献不断上升。“新”这个词并不能准确地描述该集体的构成特征,因为其中的许多成员实际上已经多年参与发展融资活动。它们之所以新,在于参与发展融资的范围不断扩大、规模不断上升。

使用“新发展伙伴”这个词,我们指称那些传统 DAC成员之外的官方发展援助提供者。这是一个差异很大的群体。一些是新的 DAC成员,如欧盟新成员国、韩国等;而另一些则从事发展融资很多年,如几个阿拉伯国家。该群体囊括不同收入阶层,从高收入国家(沙特、科威特)到中高收入国家(俄罗斯、中国、土耳其、南非),再到中低收入国家(印度)。大部分NDPs认为自己是南南合作框架下以互利原则为基础的平等伙伴,而非“援助国”。

由于更好的报告制度,新发展伙伴贡献的可见度日益提高。例如,若干非DAC国家——如沙特和土耳其——使用DAC的定义对其援助资金提供年度报告,以便进行国际比较和汇总。其他一些国家开始提供更多的官方信息,包括规模、形式和方式等——中国去年发布的《发展援助白皮书》便是一个很好的例证。

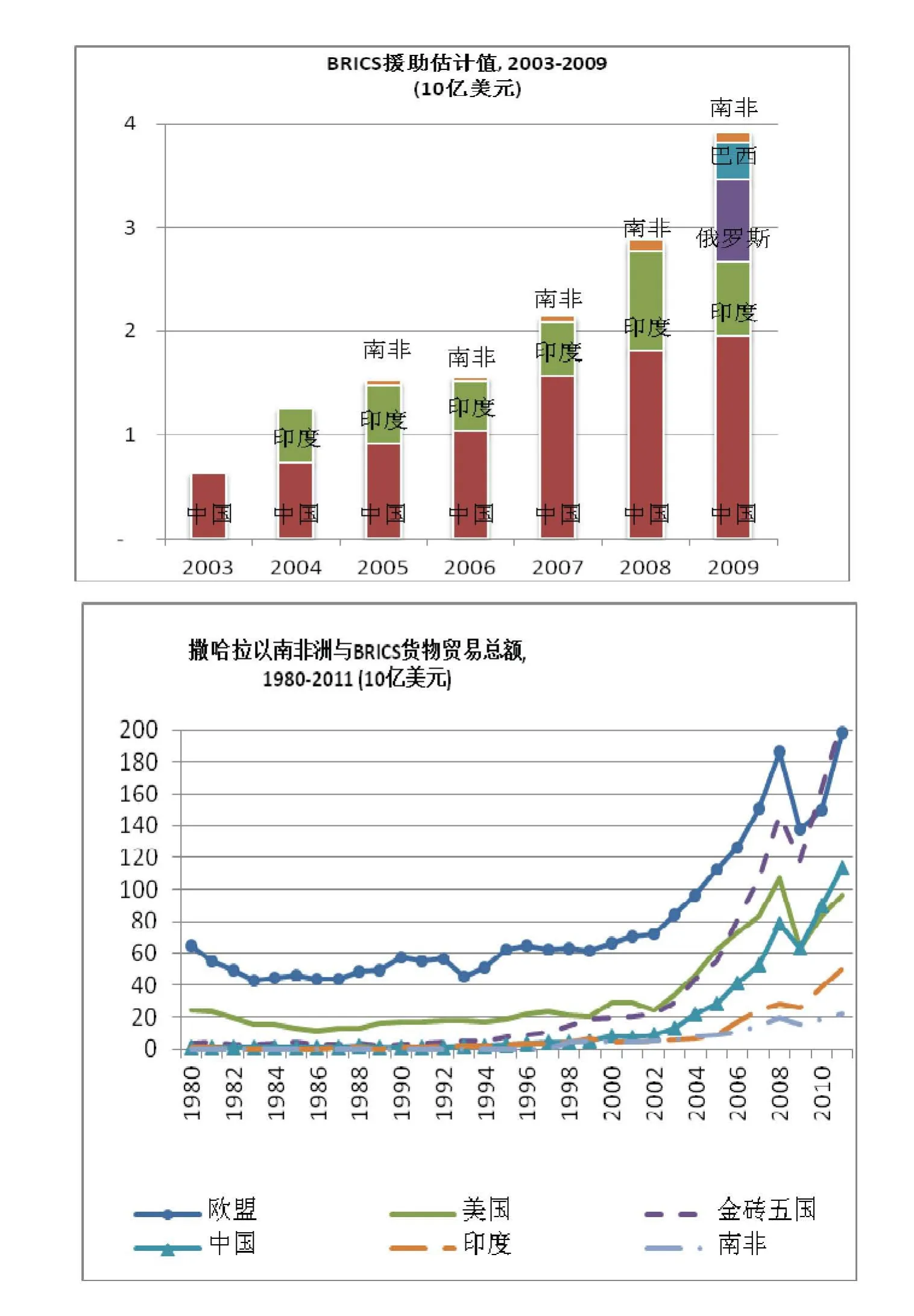

引人注目的是,BRICS成为重要的增长极和发展融资来源。BRICS的援助资金虽然基数较小,但增长迅猛。据若干正式和非正式的来源估计,2009年BRICS援助资金在40亿美元左右,而这很可能比实际数字要低。但是,援助规模并不能充分说明 BRICS对低收入国家融资格局的影响和重要性。譬如,自2000年以来,BRICS与撒哈拉以南非洲的贸易以每年25%的速度增长,2011年达到2060亿美元。此外,BRICS作为一个整体已于2010年取代欧盟成为撒哈拉以南非洲的第一大贸易伙伴。同样,该时期债务融资规模迅速扩大,2010年达到60亿美元。

除金融资源外,许多NDPs在南南合作框架下提供了自身的发展经验。这表明全球融资体系范式发生了转换,知识交流不再被由北向南的流动所垄断。

最后,长期以来,传统援助对基础设施等关键部门的重视度下降,而NDPs在这方面提供了补充性的投资。考虑到贫穷国家面临的巨大资金缺口,这一点便显得特别重要。

五、未来挑战

当进入21世纪的第二个十年,我们面临一系列的挑战。2008年金融危机以来,发展中国家继续保持增长,即便其增速有所放缓,而发达国家债台高筑,持续面临高额预算赤字,复苏缓慢。全球经济前景依然不确定。

虽然最终的经济复苏和长期发展必须靠私人投资和贸易驱动,但是ODA仍然是重要的融资来源,对低收入国家而言尤其如此。与中等收入国家的情形相反,2010年低收入国家吸收的净私人资本仅有160亿美元,与之相对,从传统的DAC援助国吸收的ODA净额则约为1300亿美元。

未来面临的一大关键挑战是保持现有 ODA规模,并使其发展效益最大化。这需要几个方面的协调努力:

首先,我们必须更好地获得并宣传绩效。在公共债务和财政约束上升的背景下,一些发达经济体对 ODA的政治支持下降,援助预算正在受到削减或面临被削减的威胁。为继续获得对 ODA的政治支持,我们必须用证据表明,我们正在用纳税人的钱取得实实在在的成果。虽然在有效性的评估方面存在不同的方式和方法,但是所有的新老发展伙伴看来均认同这一共同目标。

然而,绩效的衡量是一个大家都在努力攻克的难题。我们已经在绩效指标的开发上取得一定的进展,但如何将这些指标与国家层面的发展成效挂钩仍然挑战重重。另一个挑战在于如何准确衡量我们在能力建设、技术援助等“软领域”的干预措施的影响,而这些领域对于我们的发展任务至关重要。

与取得成果同样重要的是让普通大众了解这些成果。我们从包括援助伙伴在内的若干利益攸关方得到的反馈是,我们需要在宣传成果方面做得更好。但是,在做此种宣传的时候,我们必须时刻意识到,我们的发展伙伴是真正的主人,也是最终成效的真正创造者。

其次,我们需要控制援助体系的复杂性。援助渠道和援助活动的增多提高了伙伴国家的交易成本。资金用途特定化虽然有利于就特定议题筹集资金,却降低了国家在部门之间及其内部调配资金的灵活性。此外,当专用资金使用范围的界定狭窄而资金规模较为庞大时,可能带来部门间资金分配的严重扭曲。最后,要使供应方驱动的倡议与接受国自身的发展重点相协调难度较大。为此,几个DAC成员国正在推行相互间的分工合作倡议。多边层次的 IDA与地区发展基金等平台,对于缓解碎片化和提高以国家为基础的规划,能够发挥有力的作用。

再次,我们可能需要重新审视ODA的优惠性。考虑到资源的供不应求,赠款和十分优惠的资源需给予最贫穷的国家,而具备更多财力的其他国家将获得与其支付能力相匹配的融资。我们已经在 IDA进行这样的工作,其援助资金的提供条件以一国的支付能力和债务可持续性为依据确定。

最后,我们需要加强所有发展援助提供者的协调,确保互补性和发展绩效的可持续性。许多NDPs将提供援助作为贸易和投资组合的一部分,使得优惠和非优惠成分的区分较为困难。这可能会损害一些贫穷国家长期的债务可持续性,使得过去的减债成效发生逆转。该议程的核心是在国家和全球层面促进援助和其他资金流的报告工作。许多新发展伙伴已在此项工作方面取得进展,并着手建立自身的援助机构和报告制度。

综上,我们必须抓住援助体系多元化带来的机遇,携手努力,共同打造更为有效的援助体系。这还要求我们开展更为制度化的对话。

六、世界银行的作用

二战结束时,布雷顿森林机构即国际货币基金组织(IMF)、世界银行或国际复兴与开发银行(IBRD)的建立同时宣告了多边主义的开始。多边主义背后的理念是,从20世纪30年代大萧条中所犯错误中汲取教训,缔结一个便利国际合作的体系,以促进增长和繁荣。

运行68年以来,世界银行已由一个项目融资机构演变为一个发展机构,为世界各地的客户提供量身定制的知识、技术援助和金融服务组合。服务于最贫穷国家的世行基金IDA成立于1960年,是专门针对该群体国家的额外机制。

作为一个全球性的多边机构,世行有助于应对日益分散、复杂的援助体系带来的挑战。其应对能力来自于其核心优势,包括其成员的全球性、受援国需求驱动路径、对绩效的注重以及其作为全球性知识的生产者和连接者的独特作用。

由于其成员的全球性,世行为其所有成员提供了相互协调和包容性对话的平台。最近的治理改革给予了IBRD的发展中国家成员更多的发言权,并使IDA成员扩大至包括52个援助国(1960年时18个)和所有地区的借款国代表。在IDA内,捐款国撬动的不仅仅是金融资源,还有最终塑造IDA政策和战略的理念。

IDA有助于从几个方面缓解援助碎片化和资金用途特定化带来的影响。由于其工作方式以国家为驱动,且资源未指定用途,IDA能将其资金和技术援助用于国家最需要的地方,从而有助于降低指定用途过分狭窄带来的融资不平衡。由于其所具有的集合力、知识基础及多部门统筹路径,IDA能支持政府协调援助国的活动,加强公共部门管理和实施制度,从而更有效地利用全部发展资源。

作为知识的生产者和连接者,世行能够促进知识和良好实践的共享与传播。世行足迹遍布全球,为包括南南交流在内的知识共享提供了恰当的平台。但是,在南南交流方面,我们只做了我们所能做的很小一部分,今后还有很多的工作要做。世行这样的多边机构面临的挑战是如何竭尽其所能来充分实现南南互学的潜力。

在绩效衡量方面,世行在全球居于领先地位,而 IDA又是世行内部的领头羊。21世纪前十年早期,IDA率先推出“绩效管理制度(RMS)”,其后被其他多边发展银行所采纳。在2010年的最近一次IDA增资程序(IDA—16)中,RMS得到进一步细化和扩大。但是,该项工作仍在进展之中,需要进一步努力以把握“不测之事”,亦即上述“软领域”。考虑到世行专注于知识服务和技术援助方面,这一点尤为重要。

七、结 语

全球援助体系不再是发达经济体的封闭俱乐部,而是包括了更为广泛、更为多样的成员。这显然是一个机遇。挑战是充分利用此多样性,通过更好的协调、更多的知识共享、绩效关注以及更为制度化的对话,解决贫困问题和在MDGs方面取得进展。

考虑到最近发生的变化,我们不仅需要与新伙伴加深对话,亦需要确保发达经济体的继续参与。归根结底,这是一个全球责任和国际团结的问题。为有效实现该使命,我们需要更好地相互理解,并找到共同的行动基础。

阿克塞尔·冯·托森伯格(Axel van Trotsenburg),世界银行副行长;罗西奥·卡斯特罗(Rocio Castro),世界银行优惠融资与全球伙伴关系副行长办公室高级经济学家

F830

A

1006-1568-(2012)05-0085-97

(叶玉翻译)