双螺杆油气混输泵特性分析

梁光川,程圆晶,廖冲春,马培红,赵 毅

(1.西南石油大学石油工程学院,成都610500;2.中国石油集团工程设计有限责任公司,成都610015;3.中国石化集团西北油田分公司工程院,乌鲁木齐830011)

双螺杆油气混输泵特性分析

梁光川1,程圆晶2,廖冲春3,马培红3,赵 毅3

(1.西南石油大学石油工程学院,成都610500;2.中国石油集团工程设计有限责任公司,成都610015;3.中国石化集团西北油田分公司工程院,乌鲁木齐830011)

总结国内外双螺杆泵特性研究成果,并分析各类实测性能曲线。其回流增压特性利用了气体的可压缩性来提高泵的容积效率,回流损失和容积效率是该泵流量特性的关键指标,主要受泵内间隙尺寸和运行参数的影响。压力差、含气率、转速等运行参数对容积效率的影响较复杂。容积腔内压力沿螺杆逐渐升高,对于单相流,各容积腔压力线性递增;含气率越高,出口端压力梯度越大;泵轴功率不受含气率的影响。泵效随转速的升高而升高,随含气率升高而降低。粘度增高时泵的轴功率和容积效率会提高,水力损失会增加,泵效的变化需要试验确定。研究结果对泵的选用与运行维护具有指导意义。

双螺杆泵;特性分析;容积效率

双螺杆油气混输泵是1种集压缩机和液体泵的性能于一身的多相流增压装置。在油田集输系统中,常用于将油井采出的油气水多相流输送至较远的接转站或联合站,以降低井口压力,增加产量。国内外试验测试及油田使用情况表明,双螺杆泵作为出色的多相泵具有2个优点[1-2]:

1) 对任意气液比的多相流体,高凝固点、高粘度流体都有较好的增压效果,适用工况:流量10~1 000m3/h,压力0~10MPa。

2) 集压缩机和液体泵的性能于一身,省去了站场分离设备和管道投资,提高了边远油田、卫星油田的经济开采性。

随着双螺杆泵的广泛应用,国内外学者已开始全面研究泵的相关特性。Egashira建立了回流量的数学模型[3],用以分析回流量与压差、含气率、转速的关系;曹锋等建立了内部工作机理数学模型[4],用以分析流量、功率、效率、内部压力变化规律以及它们与含气率、压差、进口压力、转速的关系。以上模型均较复杂,不易于设计选泵和指导泵的运行管理。本文主要分析双螺杆泵宏观特性及各特性与其影响因素间的关系,为集输站场选泵和泵的运行维护提供参考。

1 双螺杆泵回流增压机理

双螺杆泵依靠螺杆相互啮合而形成的工作密封腔的周期性变化来输送流体。密封腔内的流体随密封线向排出端匀速移动,沿流体运动方向,各工作腔内压力逐渐上升,高压腔内流体在压差作用下,分别从齿顶间隙、接触线间隙和泄露三角形区域向前一级低压腔回流。回流使得低压腔内气体被压缩,压力升高,起到了增压效果。回流损失使得泵实际流量小于理论流量,但双螺杆泵利用了气体的可压缩性,成功地降低了回流损失,提高了泵的容积效率。

2 流量特性

泵的实际流量Qreal可表示为

式中,QTH为理论流量,m3/s;QB为回流损失,m3/s。

理论流量QTH可从螺杆的内部结构计算获得,它与螺杆型线、螺杆导程及螺杆直径有关,计算式为

式中,B为螺杆直径,mm;L为螺杆导程,mm;ζ为修正系数,随螺杆结构不同而不同;n为转速,r/min。

3 回流损失和容积效率分析

由双螺杆泵增压机理和流量特性分析可知,回流不仅微观的影响泵内压力分布,对泵的宏观流量特性也有较大影响。

影响泵内回流的因素分为设备的物理因素和运行参数两方面。设备的物理因素主要是指齿顶间隙、接触线间隙和泄露三角形的尺寸[3]。间隙尺寸越大,回流量越大。

影响回流的运行参数主要包括压差、含气率(GVF)、转速、液相粘度等。运行参数对螺杆泵回流量及容积效率的影响主要有5个特点:

1) 对于单相流(GVF=0%),转速对回流量QB影响较小,即转速越高,容积效率越高;对于多相流,转速越高,回流量QB越小,容积效率越高。

2) 压力差增加,回流量增大,容积效率降低。但文献[5]通过实验曲线证实了螺杆泵在高含气率时(GVF>80%),泵的液相流量基本不随压力的增加而改变。

3) 含气率对容积效率的影响比较复杂,与压力差和GVF值的区间相关:①泵压差较大时,含气率GVF越高,容积效率越高;②泵压差较小(压力负载率不高)时,容积效率随GVF的变化如下:

当含气率GVF<K%时,容积效率随着GVF的增加而增加;当含气率GVF>K%时,因气相从螺杆间隙中产生回流,容积效率随着GVF的增加而减小。

K为一临界值,根据泵型号参数和运行工况的不同而变化,临界值K与转速和压力差均成正比。

4) 液相粘度增大时回流损失减少,容积效率增加。

5) 沿螺杆有足够多的基元容积腔时,泵的吸入端可能就不存在回流,此时泵吸入端的流量与泵的压差无关。因此,容积腔数目越多,泵额定压力越高。

4 压力特性

双螺杆泵回流增压机理使得沿螺杆分布的工作腔内压力累进升高,在出口端升高较快。沿螺杆方向的压力分配可表示为[3]。

式中,pi为螺杆上某处的压力,Pa;ps为泵进口压力,Pa;pd为泵出口压力,Pa;i为吸气侧到螺杆长度方向某处间的工作腔数;Np为螺杆长度方向上总工作腔数;γ为参数,γ在单相流动时为1,随流体可压缩性增大而增大。

公式表明:对于单相流,内部压力沿螺杆线性递增;对于两相流,含气率越高,介质压缩性越好,靠近出口端的压力梯度越大。

5 功率和效率特性

双螺杆泵的功率特性包括有效功率、机械损失功率和水力损失功率。有效功率是单位时间内多相流体经泵加压后能量的增量,为气相指示功和液相指示功之和。功率与效率同转速、流量、压力差有关。其效率计算式为[6]

式中,Vliq为液相体积流量,m3/s;Vg为气相体积流量,m3/s;P为泵轴功率,kW。

需要注意的是含气率对泵轴功率几乎没有影响,而不是通常误认为的含气率越高(流体越轻),需要的轴功率越小。

对于双螺杆混输泵,转速越高,泵运行效率越高;当转速一定时,含气率升高,泵效降低。

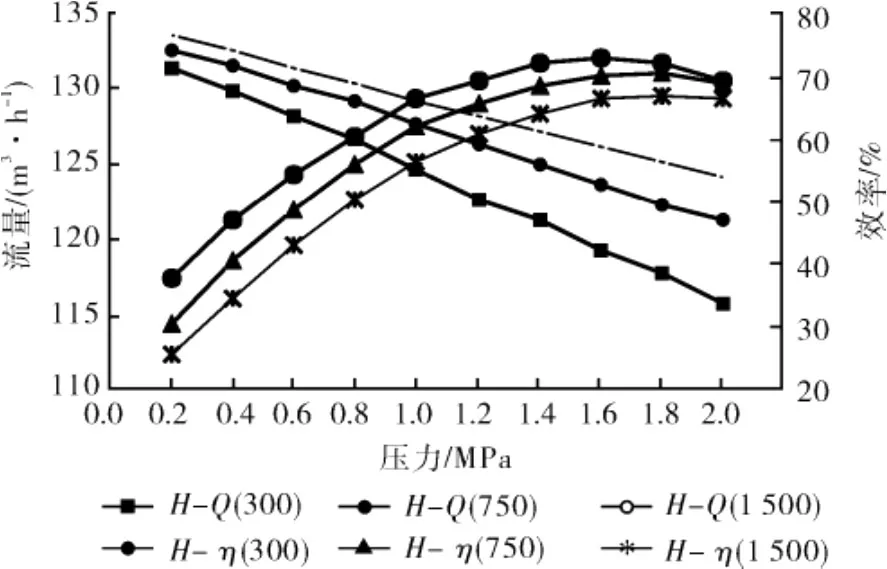

国内外关于粘度对双螺杆泵运行效率影响的研究均没有得到较为成熟的经验公式。定性的认为,粘度增高时泵的轴功率和容积效率会提高,但水力损失会增加[7]。图1为天津泵业W.V7.2/7.3-85型双螺杆泵在恒转速(950r/min)、含气率为0%时,在不同粘度(300、750、1 500mm2/s)下的特性曲线。该曲线表明,对于该型泵,流量随粘度的增加而增加,效率随粘度的增加而降低。

图1 天津泵业W.V7.2/7.3-85型双螺杆泵特性曲线

6 温度对双螺杆泵安全运行的影响

流体在泵内加压的过程中温度会升高,且GVF越高,温升越高。较高的温升引起材料受热膨胀,使各间隙尺寸减小,机械损失功率增加,造成泵效降低甚至卡泵。因此,在油气加热集输泵的选用时,泵内间隙应大于常温输送用泵;泵运行时,应将温度控制在安全操作温度下。文献[5]推荐温升应限定在高于设计温度15℃的范围内。

含气率较高时,可在泵吸入端前设置一个吸入缓冲罐。当吸入管中的介质发生段塞流、纯气干转时,泵从缓冲罐中暂时吸入一部分液体,在两螺杆接触密封线之间形成油膜,减少摩擦和延缓温升,提高泵的使用寿命。

7 结论

1) 本文在总结国内外双螺杆泵特性研究成果和各类实测性能曲线分析的基础上,得到了双螺杆泵流量特性、压力特性、功率和效率特性的基本规律;强调了温升对双螺杆泵运行的影响。掌握这些规律有利于双螺杆泵的选用和维护。

2) 双螺杆油气混输泵虽已广泛应用于国内各油田,但在稠油等高粘介质下的工作特性研究较少。应进一步测取大量现场数据,研究粘度等因素对双螺杆泵特性的影响,以指导我国稠油、超稠油油田集输系统中双螺杆混输泵的运行。

[1] 曹 锋,邢子文,束鹏程.双螺杆油气多相流混输泵内部工作机理研究[J].机械工程学报,2001,37(3):73-77.

[2] 张振华,李胜彪,刘铁岭.边远小断块稠油采油工艺研究[J].油气田地面工程,2004,23(2):17.

[3] Egashira,Shoda,Tochikawa,et al.Backflow in Twin-Screw-Type Multiphase Pump[C].SPE Annual Technical Conference&Exhibition.1996.

[4] 曹 锋,邢子文,张小军,等.双螺杆混输泵压力建立过程的数值模拟及实验研究[J].西安交通大学学报,2001,35(5):497-501.

[5] Yamashita M,Sharma Y.Pre-Field Trial Testing of a Twin Screw Multiphase Pump[C].the 2001SPE Middle East Oil Show held in Bahrain,2001.

[6] Gerhard Vetter,et al.Multiphase Pumping with Twinscrew Pumps-understand and Model Hydrodynamics and Hydro-abrasive wear[C].17th Texas A&M International Pump Users Symposium,2001.

[7] Gonzalez R,Corpoven.S A.Two-Screw Multiphase Pump Behavior In Heavy Crude Oil[C].SPE Latin America/Caribbean Petroleum Engineering Conference,1996.

Characteristic Analysis of Twin-Screw Multiphase Pump

LIANG Guang-chuan1,CHENG Yuan-jing1,2,LIAO Chong-chun3,MA Pei-hong3,ZHAO Yi3

(1.Petroleum Engineering Institute,Southwest Petroleum University,Chengdu610500,China;2.Engineering Design Co.,Ltd.,CNPC,Chengdu610015,China;3.Engineering Department,Northwest Oilfield Company,Sinopec,Urumqi 830011,China.)

This paper consist with research achievements about characteristic study of twin-screw pump and a variety of performance curves of twin-screw pump.Its backflow boost pressure character takes advantage of the compressibility of gas to increase the volumetric efficiency of the pump.Backflow loss and volumetric efficiency are pivotal index of discharge characteristic,they are affected by inner gap size and operating parameters.It is complex that discharge pressure and GVF and rotate speed,etc,effect the volumetric efficiency.The cubage pressure increases gradually along the screws.For single phase flow,the pressure increases progressively and linearly.The pressure gradient of exit end goes up with the GVF increasing.Shaft power of the pump isn’t affected by the GVF.Pump efficiency increases with the rotate speed decreasing and decreases with the GVF increasing.When viscosity increases the shaft power and volumetric efficiency and hydraulic loss will increase and the change of pump efficiency need to be confirmed by experiments.This study has a great means to select and maintain the twin-screw pump.

twin-screw pump;characteristic analysis;volumetric efficiency

1001-3482(2012)06-0014-03

TE933.3

A

2011-12-19

国家重大专项“塔里木盆地大型碳酸盐岩油气田勘探开发示范工程”专题四:超稠油集输与处理技术配套(2008ZX05049)

梁光川(1972-),重庆人,副教授,博士,主要从事油气储运方面的教学和研究工作,E-mail:lgcdjr@163.com。