浙江省市级气象仪器检定分所建设的实践与效益评估

沈雪峰 周 福 罗 昶 吴 静

(浙江省气象局,浙江杭州310002)

0 引言

浙江省自2000年起已经建立了1600多个区域自动气象站(以下简称“区域站”),形成了一个庞大而复杂多类的地面气象观测网。区域站为气象预报服务和灾害监测提供了大量宝贵的实况资料。因此,区域站的运行质量、观测数据的准确性成了决定观测工作价值的关键因素。

作为在野外观测的气象仪器,区域站必然长期受到恶劣环境的影响而降低测量性能。当观测仪器不能准确测量气象要素变量时,该观测数据就毫无意义,甚至产生误导。计量检定是对观测仪器测量性能的最有效认定。针对气象服务需求递增、观测设施剧增、质量要求日增的实际情况,因地制宜地开展区域站的计量工作已迫在眉睫。在中国气象局综合观测司与探测中心的关心与支持下,根据《综合气象观测系统发展规划(2010—2015年)》关于“确保观测系统稳定运行,发挥观测系统的效益”这一指导思想,浙江省气象局自2010年起,启动“集约化保障”模式,在各市气象局全面建立装备保障机构(信息网络与装备保障中心),落实专兼职人员,实施装备保障岗位培训考核准入制,进一步强化省、市、县3级装备保障体系建设。其中的重要举措之一,就是在嘉兴、金华、衢州试点建设市一级的气象仪器检定分所,推动区域站维护保障工作质量的提升。

1 试点建设与实践情况

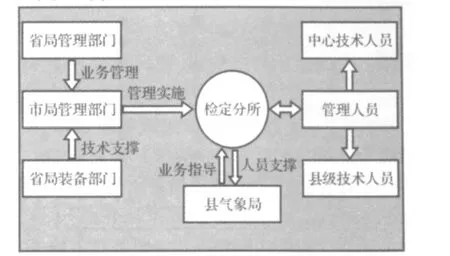

图1 组织机构

1.1 机构建设

检定分所隶属于市局信息网络与装备保障中心,定位为“基于设备质量检查基础上的一个集成的保障工作平台”。目前已经建立了相应的计量标校实验室,明确了市县局的相应职责和权限,在资源配置、经费支持、人员素质、管理要求和技术水平方面基本达到了计量检定机构的规定要求。其在负责辖区内所有区域站计量标校工作的同时,还承担区域站的日常维护、定期巡检、故障撤换、现场或实验室标校、初级维修、设备采购与管理等工作,同时负责通过业务系统监控辖区区域站的运行状况,依故障程度,执行应急抢修等工作。组织体系如图1所示。

1.2 队伍建设

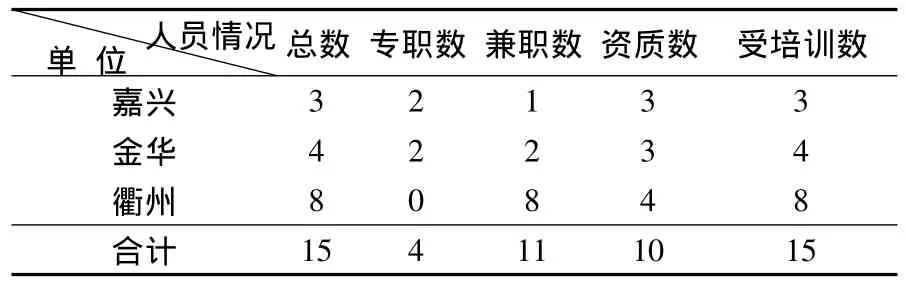

3个试点检定分所均配置了一定的工作人员,并进行了理论和操作培训(见表1)。是否具备标校资格,需要通过省大探中心组织的考试考核。从表1中可看出,兼职人数约占70%。其中县级均有1~2名兼职装备保障人员支持标校工作。有资质人数占2/3。

表1 人员情况一览表

1.3 设备建设

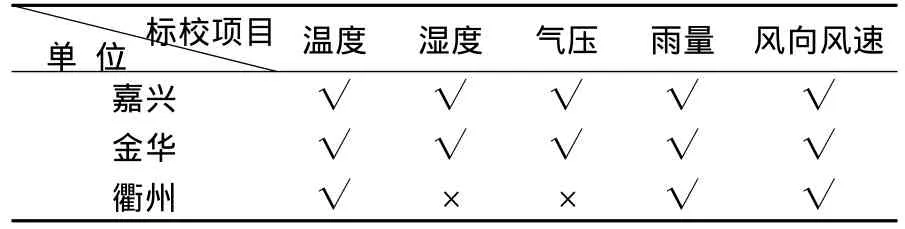

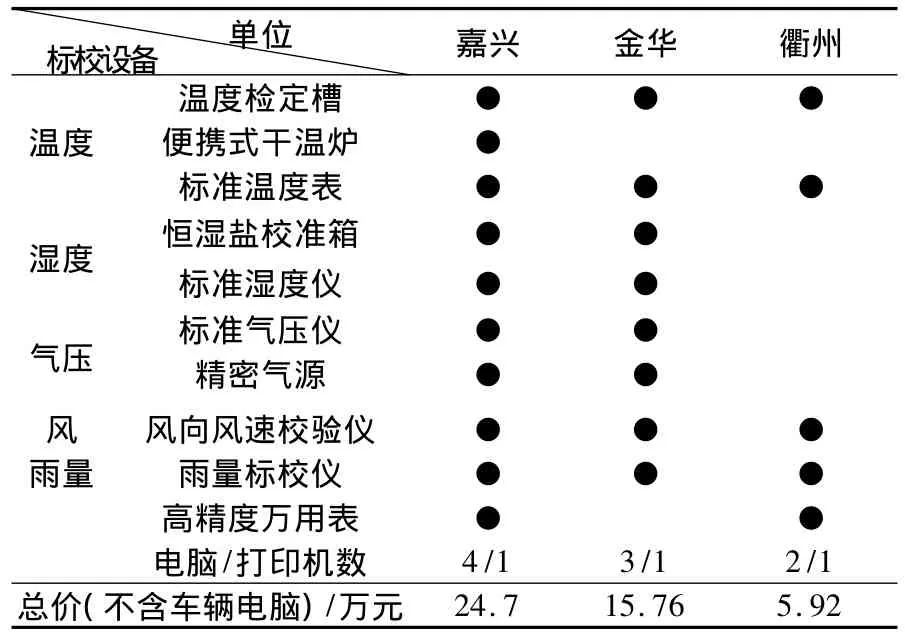

各检定分所均采购了与其标校项目相适应的标校设备,主要有温度、湿度、气压、雨量和风向风速。这些设备与省级气象仪器检定所的区域站现场校准设备性能一致,符合中国气象局相关规定要求。各检定分所可开展的标校项目如表2所示。

表2 标校项目表

各检定分所标校设备情况如表3所示。标校设备在用率100%,完好率100%。

表3 标校设备一览表

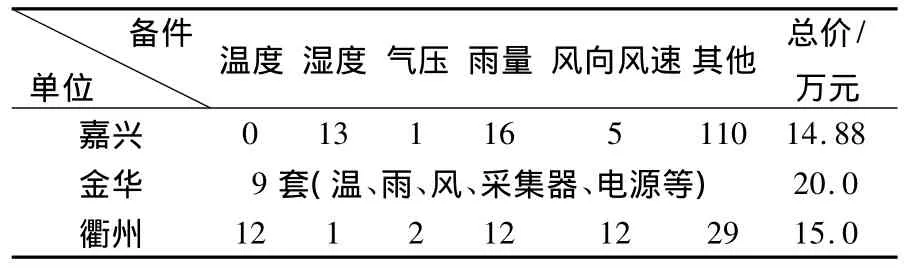

1.4 备件配备

各检定分所均配备了一定的备份仪器和设备,用于现场巡检时的替换。如表4所示。

表4 备份情况一览表

1.5 规范化与管理制度建设

目前检定分所均按省局要求,结合实际情况,“市级为主,县级为辅”开展标校保障工作。各试点单位均建立了相应的包括标校方法、作业指导书、操作流程、标校记录与证书管理规定等在内的管理体系文件,主要有:区域站计量管理流程及规章制度;区域站备品备件供应管理流程及规章制度;区域站技术保障应急响应流程及规章制度;区域站汛期保障业务流程及规章制度;区域站汛前巡检流程及规章制度等。这些文件对标校工作的实施和质量保证提供了支撑。

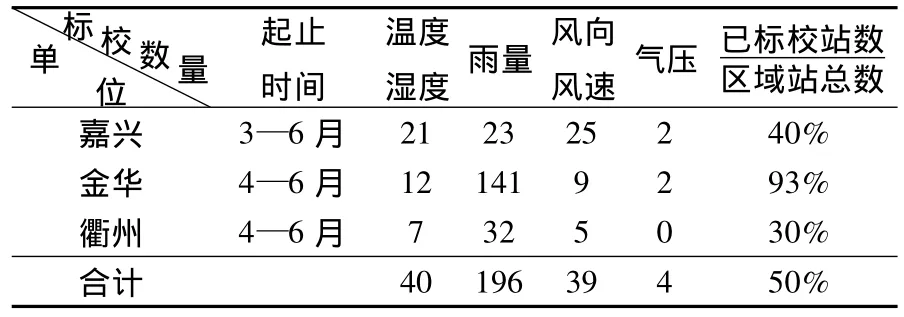

1.6 标校工作进展与实践

截至2011年6月底,各检定分所按原有计划并结合汛前巡检的实际需求,积极开展了区域站的标校工作。实际工作结果如表5所示。

表5 标校工作一览表

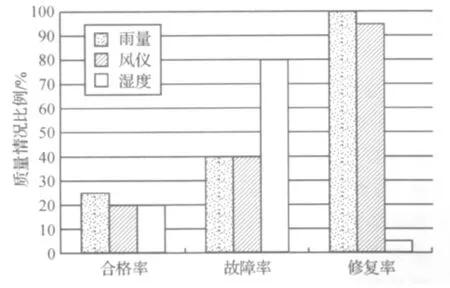

图2 故障与修理量示意

在标校过程中,对区域站进行了有效的维护保养和故障维修,确保正常运行。故障和修理情况如图2所示。

1.7 成本核算

检定分所的运行成本主要包括设备和备件的折旧、车辆交通费用和差旅费等,表6为运行经费统计。

表6 运行经费开支

从表中可看出,标校(含修理)的运行成本估计为3000元/站。

2 效益分析

2.1 改变了常规维护时“手摸目测”的定性检查方式,定量掌握自动气象站运行质量

在浙江省大气探测技术保障中心的具体指导下,通过检定分所的巡查和定量标校,基本解决了区域站仪器设备超检运行的问题,同时对仪器设备在线性能和故障现象有了更全面的掌握。由于区域站缺少有效的维护和保养,故障现象日益增多,从已检的189个站196套仪器设备标校情况(图3)分析可知:雨量传感器故障或超差达39.3%,其中超差10% ~20%的占35%,超差20%以上的占65%;风仪普遍存在启动风速偏大现象,主要是因为轴承磨损、风杯轴变形;80%的湿度传感器老化污损,高湿状态下失效。此外还多见采集器故障、电池欠压、通信模块信号差、PV控制器故障等。这些故障通过标校检修,均予排除。

图3 传感器质量情况

2.2 采取了巡检修一体化作业的工作方式,切实提高保障工作效率和质量

由于专兼职不一,3个市级检定分所配备人员在3~8人不等。除定期标校和汛期前的集中校准(雨量)外,目前工作人员主要通过区域站质量控制系统等对设备工况进行监视。发现异常时,在0~24 h内下站巡检。下站时随带经实验室标校后的区域站传感器和采集器。对雨量传感器通常采取现场标校,发现故障更换原器件或整件更替,风、温、湿传感器则替换后带回实验室标校并检修。同时对全站仪器设备进行维护保养、安装检查、场地整修等,构成一次系统的维护保养。

2.3 优化创新了观测工作内涵,推动观测人员向全网监控和技术保障方向转型

3个试点单位目前执行的是市局统筹、县局监控的业务流程,市县气象局所有当班观测人员担任辖区内观测设备的责任监控员。建立起了上下联动的监控-报告-检修-反馈机制。检修人员均由原观测人员经培训转岗或者兼职,具有专业基础知识和良好的职业操守,从事保障工作的质量值得信赖。同时,兼职保障人员参与观测值班,对全区域观测设备运行状况具有连续的感性认知,更善于发现和判断故障。而观测值班与野外巡检工作兼顾,工作范围的拓展提升了他们的技术本领,提高了业务骨干的工作贡献。

3 几点启示

开展市级气象仪器检定分所的试点建设,初衷是解决区域自动气象站建成后仪器设备长期得不到检定的问题。但在实践过程中,我们延展了其功能定位,取得了显著的成效。通过这项工作,我们得到有益的启示。

3.1 自动气象站迫切需要业务化的维护保障

由于自动气象站分布野外,工作条件相对恶劣,但其在气象业务服务中特别是重大天气过程中,却发挥着非常重要的信息支撑作用。其运行质量直接关系到观测数据的可靠性和决策服务的科学性。从浙江省检定分所巡检情况看,区域站带病工作几乎是常态;从实际观测数据看,区域站野值现象不在少数。当区域站建设已经成为观测系统重要组成部分的时候,我们必须把建立业务化的区域站维护维修机制作为确保观测系统稳定运行的重要抓手。

3.2 集约化保障是市县级装备保障体系建设有益探索

市县级气象部门人员少,工作头绪多,不可能建立一支专业化的维护维修队伍。要提高基层气象装备的技术支持、应急排障工作质量和效率,降低保障工作的经济、时间成本,需要因地制宜、创新方法。我们认识到,整合省、市、县各级气象装备部门的技术、地域资源优势,有机组合业务人员,集监、测、巡、检、修等多种职能于一体,建立调度灵活、运转高效、上下协同的运作机制,是气象探测大发展形势下,建立完善基层装备保障体系的有益、必要探索。

3.3 现阶段区域站的保障应辅以实用性的定量检定

如果没有检定设备,监控和维护工作做得再好,也只能定性地判断仪器有无故障,难以发现区域站设备超差。中国气象局领导多次强调,错误的数据比没有数据更加可怕。持有许可证的区域站安装到气象服务需要的地段,还只是解决了“有”和“没有”的问题,运行一定时间后“准”还是“不准”,必须通过标准器的校准。对于以满足服务需求为主要目的的区域站而言,不必机械地追求现阶段尚不具备推广条件的标准化计量检定,而应以解决实际问题为宗旨,大力推行“校准”级的标准衡器。

4 发展计划与对策建议

4.1 下一阶段发展计划

总结前期建设经验,浙江省气象局目前正在进一步探索更深层次的集约化装备保障机制,“检定分所”正在讨论中向前推进,资源配置、经费支持、人员素质、管理要求和技术水平方面不断完善,各种规章制度和业务流程正在建立健全之中。计划年内将在全省铺开建设,并利用2年左右的时间完成对所有自动气象站的标校检定。今后,巡查范围还将向能见度仪等仪器设备延伸。

4.2 应关注气象仪器设备的计量体系普及

由于标准设备等级低、机构资质不具备等原因,检定分所的主要工作只能局限于核查区域站的准确性,尚难以纳入我国计量体系中。事实上,标校工作是质量体系的重要组成部分,加强检定能力建设对促进装备系统稳定运行,发挥现代化建设效益具有明显的现实意义。应关注检定分所建设这一现象,加快建立和完善区域站保障体系和标准体系,促进标校工作的规范化和标准化。

4.3 应关注保障队伍建设

由于整个业务体系中尚没有设立专职的标校队伍,人员大多身兼数职,任务十分繁重。特别是山区、野外工作条件较为恶劣。因缺少特定的激励机制,对标校工作的有序开展和标校质量构成一定影响。建议尽快确认装备保障工作的业务定位,加强有关探测、计量、维修的技术培训和考核工作,开展各种形式的技术交流活动,逐步形成队伍稳定、技术过硬的专职装备保障队伍,从而有效提高观测系统的稳定运行水平。