高原地区煤矿应急救援人员体能训练分析

王 刚 郭德勇 吴建民

(1.中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院,北京市海淀区,100083;2.青海大学化工学院,青海省西宁市,810016;3.青海省体育运动学校,青海省西宁市,810002)

高原地区煤矿应急救援人员体能训练分析

王 刚1,2郭德勇1吴建民3

(1.中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院,北京市海淀区,100083;2.青海大学化工学院,青海省西宁市,810016;3.青海省体育运动学校,青海省西宁市,810002)

高原地区煤矿事故应急救援受自然环境影响较大,救援人员需要适应高原反应。本文介绍了高原地区煤矿事故特点及人体在高海拔环境下的生理反应,通过对应急救援人员从海拔400m到3450m体能测试结果分析,找出了适合高原地区煤矿应急救援人员增加体能的训练方法,使应急救援人员耐力及抗缺氧能力得到提高。

高原地区 煤矿 应急救援 人员训练

1 引言

高原地区的自然气候条件与平原差别很大,人到了这样的环境,机体会出现许多反应来适应环境的变化。在2010年4月4号青海玉树地震中,很多救援人员从平原地区急速赶赴灾区后,不同程度地出现高原反应,不但影响到救援工作的顺利开展,甚至由于强烈的高原反应被迫离开救援现场,返回平原地区。

青藏高原煤矿绝大多数是地下开采矿,地质条件复杂,灾害类型多,分布面广,海拔高,开采条件差。煤矿应急救援受自然环境影响程度比平原地区大,救援人员可能出现急性高原反应。急性高原反应是机体对高原环境的一种应激性反应,是机体的各种功能通过神经体液的调节在新的基础上达到新的平衡过程中所呈现的症状,若处理不当,可能诱发高原肺水肿和高原脑水肿病变,甚至危及生命。当高原煤矿事故发生后,要求应急救援人员克服对高原环境、高原煤矿事故的恐惧心理,要有顽强的意志和勇敢精神,最重要的是要有适合高原环境煤矿事故救援需要的充沛的体能。在很多企业、高校及研究机构积极推进应急救援建设的同时,必须充分认识高原地区应急救援人员体能训练的重要意义,不能只重装备。应急救援队伍战斗力是一个综合的实力,需要把高原地区应急救援人员体能训练摆在特殊技能训练的重要位置。因此,在开展高原煤矿应急救援工作中救援人员如何尽快适应高海拔、低氧环境的研究就显得尤为重要,但目前国内尚未对此开展相关研究工作。

2 人对高海拔地区环境的生物反应(机体反应)

高海拔地区是相对低海拔而言的,一般是指海拔3000m以上的海拔高度地区。研究表明,达到海拔3000m以上地区,人类机体会产生明显的高原症状和体征,主要与高海拔地区的特征有关。高海拔地区具有低氧、低气压、低温、低湿度、高强度日照辐射,昼夜温差大、向阳与阴影温差大和地心引力小等特征,而对人体影响最大的因素是高海拔地区的低氧低压的环境。在高海拔地区,人的最大摄氧量VO2max和最大运动强度均随海拔高度升高而降低。宁学寒等研究认为:在海拔1600m以上,高度每升高300m,VO2max降低3.2%;从2100m上到4000m时,高原适应不良反应并非在到达后立即发生,而是在24h左右才处于反应峰期。

初上高原的人在海拔3000m以下高度时,多数不会出现缺氧症状,少数人因体质较差或是易感人群,可出现缺氧症状;在海拔3000m以上高度时,就会发生一定的缺氧症状;在海拔4000m以上的高度时,会出现明显的缺氧症状。人体呼吸系统表现为:快速进入高原地区的人会出现肺通气量增加,最大摄氧量下降,呼吸深度和频率同时增加,少数人出现昏厥。心血管系统表现为:由于缺氧,心跳加速,心脏收缩力加强,体内的血液重新分配,致使皮肤及某些内脏血管收缩,导致血液减少,而脑血管及冠状血管舒张、血流增加,动脉血压升高;心脏机械做功能力均显著下降。神经系统表现为:轻度缺氧对人脑皮质的损害是轻微的;中度缺氧时,中枢神经的部分功能会受到影响;重度缺氧则会使大脑皮质受到严重损害,引起头痛、头晕,以至昏睡、意识丧失,直至危及生命。消化系统表现为:因气压降低,可有胃肠胀气、腹上区胀痛或不适、嗳气等,缺氧还可使胃、胰、胆、肠等脏器分泌的消化酶减少,从而影响消化吸收功能。泌尿系统表现为:由于缺氧,肾脏的血流量下降,从而使肾的泌尿等功能受到影响。另外,缺氧状态时人体无氧代谢增加酸性代谢产物增多容易引起机体酸碱平衡失调。

3 应急救援人员体能测试与训练分析

3.1 救援人员体能测试

应急救援人员训练是提高运动员身体机能和运动能力主要手段之一,本研究选取15名拟参加高原煤矿应急救援队伍的19.6±3.5岁男性,从海拔400m地区(西安)完成测试后,乘火车到海拔2425m地区(青海煤业集团大通矿区)休息48h后进行测试,再乘汽车到3450m地区(青海省默勒矿区)24h后进行相同项目测试。

3.1.1 测试内容

身高、体重和肺活量每到一地休息2h后进行测量;测肺活量,3次中以最大一次为准;晨脉测量在清晨被测试者未起床前测3次以最少一次为准,被测试者在安静状态下深吸一口气闭住,直到不能坚持为止,测2~3次,以最长一次为屏气时间;用背力计和握力计分别测定受试者背力和握力;分别测定在1min内的仰卧起坐和俯卧撑的次数。在非竞赛状态、着同季服装条件下,测定受试者最快60m和1000m计时跑时间。

被测试者踏自行车功量计(CGM-II),从0开始,以60r/min的转速连续蹬车,至力竭终止。终止试验的判定标准为:心率达180次/min以上或不能保持60r/min速度,出现极度疲劳症状。用心电图机记录每个负荷末期最后5s心率;用口鼻罩和多氏袋收集受试者呼出气体;用氧气和二氧化碳测定仪(CYES-II)检测呼出气体中的氧气和二氧化碳浓度,计算被测试者的摄氧量和二氧化碳排出量。

3.1.2 测试结果分析

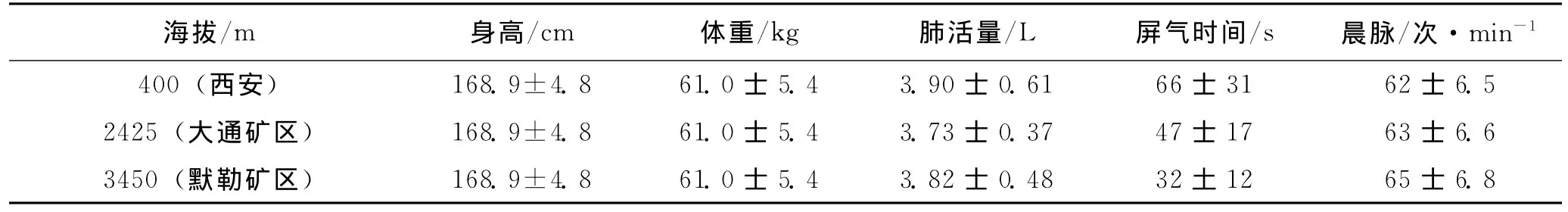

(1)高原环境对基础指标的影响。海拔高度对应急救援人员的身高、体重和肺活量无明显影响,但晨脉逐渐增高,屏气时间大大缩短,见表1。

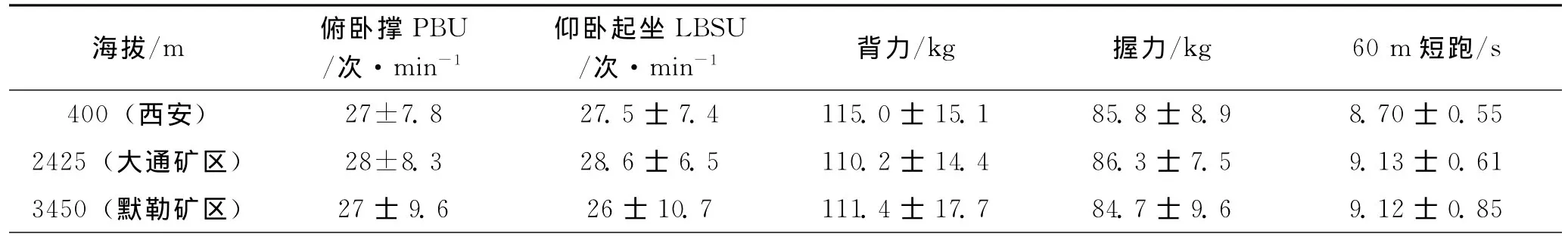

(2)高原环境对爆发力指标的影响。从测试结果看,海拔增高对被测试者的爆发力未产生明显影响,但数据的上下偏差值增大,说明被测试者个体差异随着海拔增高已出现,见表2。

(3)高原环境对耐力水平的影响见表3。

3.2 高原地区煤矿应急救援人员体能测试结果分析

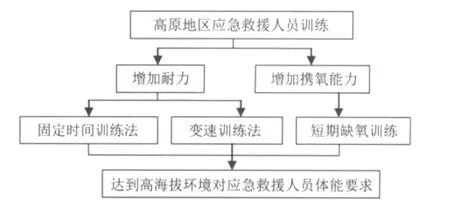

由表3可知,应急救援人员随着海拔高度的提高晨脉小幅增高,表明经过代谢调节,心脏功能加强,基础代谢水平逐渐降低;从应急救援人员测试的握力、背力和60m计时跑等爆发力测试结果上看,高原环境对应急救援人员爆发力不会产生太大影响;对应急救援人员的身高、体重、肺活量等基础指标无明显影响,而最大心率(HRmax)、最大摄氧量(VO2max)和1000m跑成绩均有非常显著的差别,表明应急救援人员的耐力及做功能力较低。因此应急救援人员的体能训练应以增加耐力及增加携氧能力训练为主要内容。

表1 高原环境对基础生理指标影响表

表2 高原环境对力量和速度指标的影响表

表3 高原环境对1000m跑步、HRmax和VO2max影响表

3.3 高原地区煤矿应急救援人员训练方法

煤矿应急救援人员大多来自部队转业人员,年龄一般在20~40岁,跨度较大,身体素质参差不齐,需要针对高原特殊环境进行科学、有效的体能训练,提高应急救援人员整体的体能水平。《矿山救护规程》第八章“矿山救护队培训与训练”中对日常训练及设备使用等训练内容要求较全面,但对应急救援人员体能方面的训练尚未做出明确要求。因此高原地区应急救援人员训练方法一定要有很强的针对性,这样才能达到实战的要求。训练技术路线见图1。3种训练方法分述如下:

(1)固定时间训练法。这种训练方法重点强调的是时间固定,通常匀速运动的时间至少要在1~4h,采用集体训练。保持适当的快速度,如果有条件可选择坡度适当的山丘地训练,因为训练中,每当应急救援人员爬坡的时候,身体的生理负荷就会必然增加,效果会更好。训练的目的是增加高原地区应急救援人员最大吸氧量,增加耐力。

图1 技术路线图

(2)变速训练法。训练的速度依照训练的场地、坡度、身体状况等任意改变,在固定时间训练法单调、枯燥的训练之后,安排这种变速训练以消除应急救援人员的疲劳,恢复体力,这种训练方法对应急救援人员来说心情是非常愉快的,对增加耐力效果显著。

(3)短期缺氧训练。要求应急救援人员在30~90s的时间段内大运动量训练,在10s内使心率达到高峰,紧接着是一个至少为90s的间歇,心率恢复到120次/min的水平,往复训练多次使应急救援人员逐步适应短期缺氧的要求。这种训练方式使应急救援人员在短时间内消耗大量氧分,而间歇期氧分得到补充,同时肌肉产生的最大乳酸在间歇时间内得到排除。因此,这种训练方法对应急救援人员提高体内携氧能力很有用。

3.4 训练后效果比对

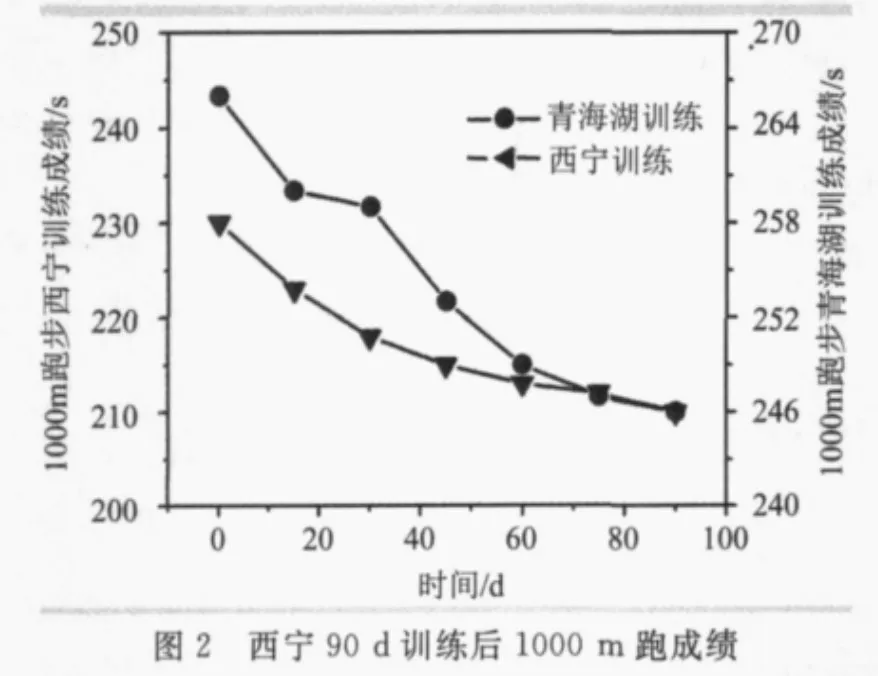

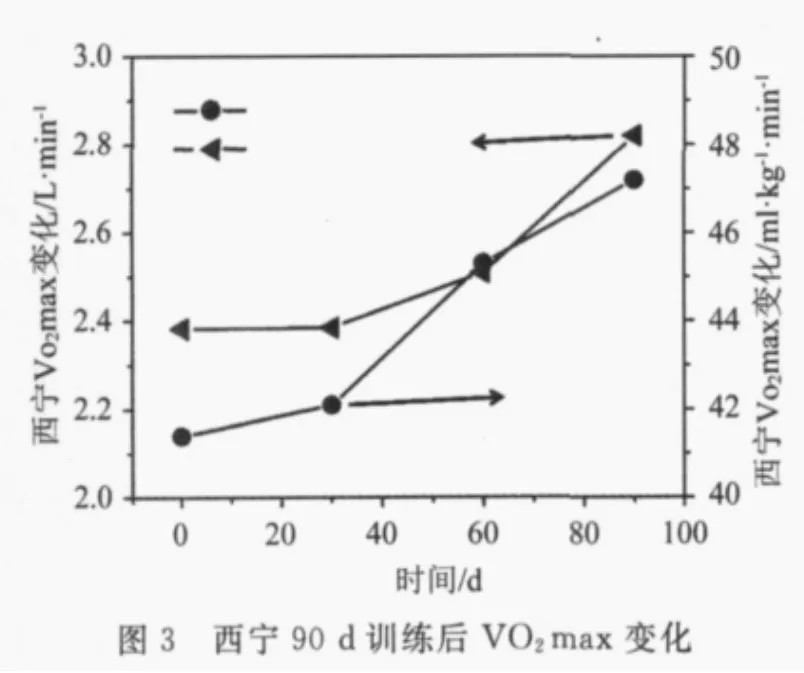

通过对15名受试者采用上述方法在西宁进行为期3个月的训练,在这过程中,分别在海拔2260m地区(西宁)和3260m地区(青海湖)进行测试,结果表明,1000m跑成绩及VO2max明显提高,图2和图3。

4 讨论

高原地区属于缺氧环境,对煤矿应急救援人员的机体有不利的影响,随着海拔升高,这种影响将随之变大。如:救援人员肌肉组织收缩减少,细胞内呼吸性细胞体积下降,氧化酶活性降低,使肌肉工作能力下降。煤矿应急救援人员长期居住在固定的生活环境中,其生理机能及生化代谢,血细胞等生理参数已适应了生活环境,处于一种稳态。针对高原环境海拔梯度大的实际情况,煤矿应急救援人员必须进行不同海拔高度下有针对性的体能训练,以满足不同海拔高度煤矿应急救援工作的需要。通过90d训练,在海拔2260m测试中,受试者的VO2max值训练末期和基础值相比提高显著,表明受试者肺的换气效率及呼吸肌力量有所改善,说明高海拔低氧环境对人体的生理适应可能不依赖于器官功能的变化,更为重要的是机体组织水平的改变;1000m跑的成绩虽然随海拔高度的提高有所下降,但就同一海拔高度跑步成绩相比较还是提高很大,且呈线性增长。表明煤矿应急救援人员通过上述方法训练后机体携氧能力得到提高;训练过程中受训人员主观体力强度变化不大,积极维度(如平静性、活跃性、愉悦性等)提高,不良心境有所改善。由于没有测出1000m跑成绩的持续平稳拐点,表明煤矿应急救援人员的体能还有潜力可以挖掘,对此应进一步研究。

5 结论

(1)随着海拔的不断升高,煤矿应急救援人员在高原低氧环境中身高、体重、肺活量、人体爆发力等基础指标变化不明显,而VO2max和1000m跑成绩有显著的差别,因此必须加强煤矿应急救援人员耐力及做功能力方面的训练。

(2)高原地区特殊环境应急救援人员应采用固定时间训练、变速训练、短期缺氧训练等方法加强体能训练,提高应急救援人员的耐力及体内携氧能力。受试者采用上述方法通过90d训练后经测试VO2max和1000m跑成绩有显著的提高,证明本研究提出的针对高原地区煤矿应急救援人员体能训练的方法可行、有效。

[1] 陈善家.落实科学发展观促进青海煤炭工业可持续发展.青海省煤炭工业2008优秀论文选[C].西宁:青海人民出版社,2009

[2] 李文选.高原人体最大摄氧量和心率的降低及通气反应[J].中国运动医学杂志,1990(2)

[3] 马福海.高原女子中长跑运动员海拔2260m~3150m地区交替训练的研究[J].体育科学,2000(6)

[4] 包大鹏,胡扬,曹振水等.HiHiLo对优秀男子中跑运动员有氧运动能力的影响[J].体育科学,2007(4)

[5] 刘志强,闵筠,马福海等.世居高原中长跑运动员不同海拔地区交替训练的研究[J].体育科学,1999(6)

[6] 任乃俊.澳大利亚煤矿安全管理体系研究[J].中国煤炭,2011(11)

[7] 宫运体,罗云.安全生产预警管理研究[J.中国煤炭,2006(10)

[8] 翁庆章,钱伯光.高原训练的理论与实践[M].北京:人民体育出版社,2002

[9] 雷志平,叶鸣,蒋明朗等.间歇性低氧训练对气体代谢影响的实验研究[J].西安体育学院学报,2001(3)

[10] 林建棣.关于中国军人体质建设及其测评体系的构建[J].解放军体育学院学报,2004(3)

Analysis of physical training of emergency rescue personnel for coal mine accident on plateau area

Wang Gang1,2,Guo Deyong1,Wu Jianmin3

(1.School of Resource and Safety Engineering,China University of Mining and Technology(Beijing),Beijing 100083,China;2.School of Chemical Engineering,Qinghai University,Xining,Qinghai 810016,China;3.Qinghai Sports School,Xining,Qinghai 810002,China)

The emergency rescue of coal mine accidents on plateau area is influenced greatly by the natural conditions,and the rescue personnel should adapt themselves to the physical reactions to the high altitude.This paper describes the characteristics of coal mine accidents on the plateau area and the human physiological responses in the high altitude environments.After analyzing the results of physical tests given from the elevations of 400~3450meters of the emergency rescue personnel,the paper gets a training method of strengthening physical fitness of the emergency rescue personnel for coal mine accidents on plateau area,which will improve the stamina and anti-hypoxia ability of emergency rescue personnel.

plateau area,coal mine,emergency rescue,personnel training

TD773

A

王刚(1963-),男,青海西宁人,博士研究生,研究方向为:事故预防与应急救援。

(责任编辑 梁子荣)