华法林用于房颤治疗中用效果观察

单军 苗金霞 韩凌 张红梅 韩光辉

房颤是一种频率比阵发性心动过速更为快速的自动性房性异位心律,此时心房肌失去整体收缩的能力,仅发生极为频速的局部收缩或乱颤,丧失了排血功能[1]。本文分析我院收治的房颤患者临床资料,探讨华法林治疗老年房颤的临床效果。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取我院2006年1月至2008年12月收治的老年房颤患者124例,选取患者的标准为:①患者年龄在60至75岁之间。②房颤持续3个月以上,无法维持窦性心律或者药物转复失败。③心脏NYHA分级为一级至三级。④排除心瓣膜疾病患者。⑤高血压患者在药物治疗后血压控制在高压低于160 mm Hg,低压低于100 mm Hg。⑥排除肝肾存在慢性疾病的患者。⑦重要内脏器官不存在凝血或出血情况。⑧排除消化道溃疡患者。⑨近期内不存在手术、外伤、穿刺或心肺复苏的患者。⑩排除半年内有缺血性脑卒中或者出血性脑卒中史的患者。将患者随机平均分为两组,观察组62例,男35例,女27例;年龄62~74岁,平均(65.8±4.4)岁。对照组62例,男38例,女24例;年龄61~73岁,平均(67.1±4.8)岁。经统计学软件分析,两组患者在年龄、性别等一般资料方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 观察组进行华法林药物治疗,剂量为每天3 mg,国际标准化比率目标值(INR)为2~3,以INR为标准进行剂量调整[2]。对照组进行阿司匹林药物治疗,剂量每天300 mg,服药方式为口服,服药时间为晚饭后。

1.3 评价方法 对比观察两组患者的治疗终点事件,包括外周动脉栓塞、缺血性脑卒中、暂时性脑缺血情况(TIA)、死亡等情况,对治疗的安全性进行评价。

1.4 统计学方法 检验指标资料的数据采用SPSS 13.0统计学软件分析,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

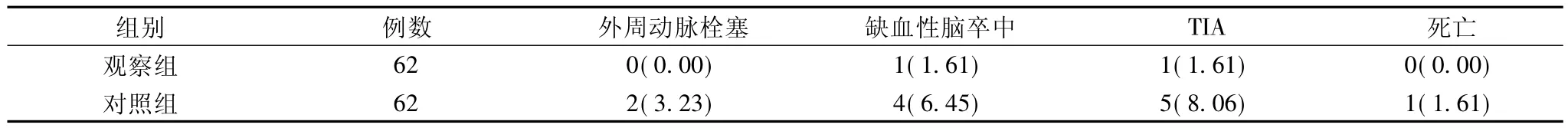

两组患者治疗后的终点事件发生情况比较,见表1。两组患者均无严重出血情况发生,观察组上消化道出血1例,年龄为74岁,INR为3.12,停药后进行止血与胃黏膜保护治疗后出血情况消失,未进行输血治疗。两组患者中齿龈与皮肤出血为2例和3例,停药后症状消失。

表1 两组患者治疗后的终点事件发生情况比较(例,%)

3 讨论

随着年龄的增加,房颤的发病率也增加,并且年龄是房颤并发脑卒中的独立危险因素。特别是75岁以上的老人更易发生房颤导致的脑栓塞,因此对于75岁以上的高龄房颤患者,使用华法林抗凝治疗尤为重要。当心房异位节律点发出冲动的频率超过心房扑动频率且其节律不规则时,称为心房颤动,亦称心房纤颤。其发病率远比心房扑动为高。事实上,临床上所见到的心率不齐中最常见的便是窦性心律不齐,期前收缩和心房纤颤。如心房扑动一样,颤动也有阵发性及持续性两种。偶有少数正常心脏,也能发生阵发性心房颤动,阵发的原因可能是情绪激动、外伤、外科手术、中毒等等。胆囊病患者及甲状腺功能亢进者,尤易于发生心房颤动,绝大多数的心房颤动发生于心脏病患者。最普遍的病因是风湿性二尖瓣病变,由于二尖瓣狭窄引起左心房充血、扩张及风湿性心房肌损伤所致。部分先天性心脏病、缩窄性心包炎患者及慢性肺源性心脏病,可以发生心房颤动。

华法林(Warfarin)为双香豆素类口服抗凝血药,能抑制维生素K依赖性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、X,以及蛋白S和蛋白C的活性,发挥抗凝血作用;同时也能诱导肝脏产生无凝血活性的维生素K依赖性凝血因子的前体物质,具有抗凝血和抗血小板聚集作用。ATRIA研究表明,美国房颤适合抗凝治疗的患者中,55岁以下、55~64岁、65~74、75~84岁以及85岁以上患者华法令的应用率为55%[3]。然而,在对中国部分地区房颤患者的回顾性调查中发现,住院患者抗凝治疗率仅6.6%;胡大一等在中国人群所作的流行病学调查资料表明,房颤患者抗凝治疗率仅2%,可见在中国对房颤患者抗凝治疗的推广和普及任重而道远。本次临床研究中华法林在房颤治疗中有效降低了缺血性脑卒中、暂时性脑缺血的发生率,起到了良好的临床效果,但是不可忽视的出血等不良反应需要在治疗中密切观察,避免危险发生。

[1]钟惠娟.房颤患者61例临床观察.中国社区医师,2011,(20):163-164.

[2]靳云龙.华法林与阿司匹林对心房纤颤患者抗凝疗效的比较,中国社区医师,2011,(20):48-49.

[3]熊建忠.华法林在房颤患者中的使用现状及合理应用.中西医结合心脑血管病杂志,2009,07(10):1233-1234.