基于风险调整的中国商业银行效率评价研究

岳 华 张晓民

(华东师范大学金融与统计学院,上海 200241)

基于风险调整的中国商业银行效率评价研究

岳 华 张晓民

(华东师范大学金融与统计学院,上海 200241)

针对商业银行效率评价现有研究中存在的对风险考虑不足、风险度量方法与监管准则不相适应等缺陷,采用因子分析与DEA模型相结合的效率评价方法,重新测度商业银行效率。这一数量评价方法能够有效契合我国银行业监管准则,避免各类风险的遗漏或重复计量,实现将风险因素全面计入商业银行效率评价,突破已有研究只采取风险近似的局限性。提高商业银行效率的政策建议:严格控制银行风险水平;提高国际业务的管理能力;通过兼并收购促进银行业发展;鼓励金融创新;提高政府监管的有效性。

银行效率;风险度量;因子分析;DEA模型

一、引言

商业银行是金融市场中最为重要的资金集散机构,其效率高低不仅关系到金融资源能否有效配置,还会影响国民经济健康稳定的发展。2008年美国次贷危机以来,全球金融市场持续动荡,无论是金融机构还是监管当局均对风险管理给予了前所未有的重视。客观、公正地评价商业银行效率,强调风险与收益的均衡,已成为引导商业银行审慎经营的必然要求。

在现有的商业银行效率评价研究中,普遍存在以下四个方面的不足:其一,直接将风险因素忽略,或仅考虑单一风险,其效率评价方法不能对商业银行面临的风险进行全面、有效的度量;其二,即使考虑了多种风险因素,在选择评价指标时随意性较强,其度量方法与政府监管不一致,评价方法的有效依据不足,认可度较差;其三,没有对各种风险指标进行一致化处理与有效剔除,导致风险因素的重复或错误计量。其四,单纯追求评价模型的复杂性,忽视因此带来的模型风险,评价的公正性不能得到普遍认可。

针对以上问题,本文参考银监会于2006年颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》和2010年公布的针对商业银行的腕骨监管指标体系(CARPALs),将风险度量建立在政府监管的基础之上,采用因子分析与DEA模型相结合,通过对各财务指标的一致化处理等方法,剔除数据中的重复信息,为每家商业银行计算一个风险总评值,全面度量商业银行风险。最后,本文从银行业规模经济等角度,诊断商业银行低效率的原因,并基于此给出引导商业银行提高效率的建议。

二、银行业监管与风险度量

将风险因素计入商业银行评价体系是客观、公平地评价其效率的必然要求。在金融市场中,商业银行面临复杂风险,而以往商业银行效率评价研究在衡量风险时,往往仅选取单一风险或加总少数几类风险来代表商业银行所面临的整体风险,这样的简化已不能满足当今持续动荡的市场环境对银行效率评价的要求。

为了给出一个标准化的风险评估方法,强调其规范性,本文将风险度量建立在政府监管的基础之上,并参考银监会在2006年公布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》和2010年公布的腕骨监管指标体系(CARPALs),将商业银行风险划归为风险水平、风险迁徙、风险抵补三个层次。具体指标参见表1。

需要说明的是,本文为各财务指标定义了风险方向,其中极大型指标含义是银行此指标越大则对应的风险暴露越小,极小型指标含义是银行此指标越小则相应的风险暴露也越小。对于一个极小型指标Xi,min,取其倒数,即可将其转变为一个极大化指标,即进行一致化处理。另外,这里对极大型、极小型指标的转换不能采用取负值的方法,否则会导致评价过程中银行某一方面成功的风险管控隐藏其他方面风险的暴露。

基于可得到的数据,本文的实证分析部分实际选取的指标包括衡量商业银行流动性风险的本、外流动性比例,衡量信用风险的不良贷款率,衡量贷款损失计提充足情况的拨备覆盖率,衡量杠杆效应的存贷比,衡量风险迁徙的正常类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率,衡量风险抵补的成本收入比、资产利润率、资本利润率、资产损失准备充足率、贷款损失准备充足率、资本充足率和核心资本充足率。其中,不良贷款率、正常类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、存贷比等四个指标需要先进行一致化处理,将其变为一个极大型指标。此处进行一致化处理的目的同样为防止评价过程中银行某一方面成功的风险管控隐藏其他方面风险的暴露。

表1 风险度量指标

三、商业银行效率评价的DEA模型及实证分析

(一)效率评价指标的预处理

在前文中,本文选取了大量财务指标用以综合反映商业银行的风险状况。然而,这些指标都仅能从一个侧面反映商业银行的某类风险,且针对同一类别风险,可能存在多个评价指标,因而各指标之间必然存在信息的重复。为了剔除重复信息,从而给出一个商业银行的风险总评值,本文使用因子分析(FA)模型,把一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综合因子。

(二)银行效率评价的DEA模型

本文选用DEA模型作为评价商业银行效率的工具,主要考虑:(1)DEA可自如处理多投入和多产出情况,且即使在小样本的情况下,DEA仍能给出满意的结果;①Fotios Pasiouras.(2008)“Estimating the technical and scale efficiency of Greek commercial banks:The impact of credit risk,off-balance sheet activitives,and international operations”,Research in International Business and Finance vol.22,pp.301 –418.相比之下,三种参数方法均需要大样本的观测值,否则估计出的结果误差较大。(2)DEA无须对各种统计量的分布做任何的假设,也无须知道前沿生产函数的具体形式。(3)DEA评价结果与量纲选取无关,由于各商业银行规模差距较大,若使用回归等计量方法则可能遇到严重的异方差问题。不过,DEA方法也存在不能有效处理异常数据、评价结果区分度较低等缺点。考虑到我国商业银行的统计数据相对较少,如若直接对商业银行生产函数进行估计存在较强的主观性,因此DEA方法是适宜我国商业银行效率评价的有效方法。

在现有DEA方法中,较为常见的三类模型为CCR模型、VRS模型以及多阶段DEA模型。CCR模型只有当所有的商业银行都在适当的规模时才是适用的,显然不符合现实情况;多阶段DEA模型能深入商业银行的内部运作过程及过程间的关联关系,但由于模型本身复杂性增加,易于受到人为因素的操纵,存在较大的模型风险,其公正性、透明性难以被认可。因此,本文选取以投入为导向的VRS模型作为评价商业银行效率的技术方法。

(三)样本选取

根据我国商业银行的分类,本文选取的样本包括5家国有商业银行、12家股份制商业银行和14家城市商业银行,共计31家商业银行(见表2)。这些银行2010年底资产总计占我国上述三类商业银行总资产的96.29%,足以代表商业银行的行业状况。本文数据来源为31家商业银行2008-2010年的年度财务报表。

(四)投入——产出变量选取

商业银行的经营方式是负债经营,因此选取的第一个投入变量为总负债,它属于静态的成本;银行在经营过程中,必然要产生各种费用,因此选取营业成本作为第二个投入变量,它属于动态的成本。以上两个变量均属于财务指标,为了全面体现商业银行的实际投入,选取营业网点数量这一非财务指标作为第三个投入变量。

商业银行作为盈利性机构追求利润最大化,但净利润是一个纯粹依靠资本运作等方式便可以操纵的指标,因此并不适合采用净利润来评价商业银行效率,此处也是多数研究陷入误区之故。银行经营的目标应为资产价值的最大化,且利润增加最终会反映到总资产价值的增加,因此选取银行总资产作为第一个产出指标;考虑到商业银行是为市场提供资金流动性的主要金融机构,其对国民经济的贡献也应该计入效率评价,因此选取贷款总额作为第二个产出变量;全面评价商业银行当年经营的绩效,必须考量其风险控制能力,商业银行当期经营过程中所积累的风险实际需要下一期来应对。也就是说,我们可以通过对银行当期经营风险的测算来预测其未来经营状况。因此,选取我们通过因子分析所得到的商业银行风险总评值作为第三个产出变量。

(五)我国商业银行效率实证结果分析

1.我国商业银行总体效率水平及排名情况。表2给出了2008至2010年间31家商业银行效率评价的结果。需要说明的是,纯技术效率值与规模效率值相乘即得商业银行综合效率,本文所给排名的依据为3年的综合效率评价结果。

从表2可以看出,在2008至2010年间,银行效率排行榜的前三名均为股份制商业银行,其中中信银行、渤海银行在三年间均处于生产前沿面上;排名最后的河北银行则在三年间出现了较大波动。

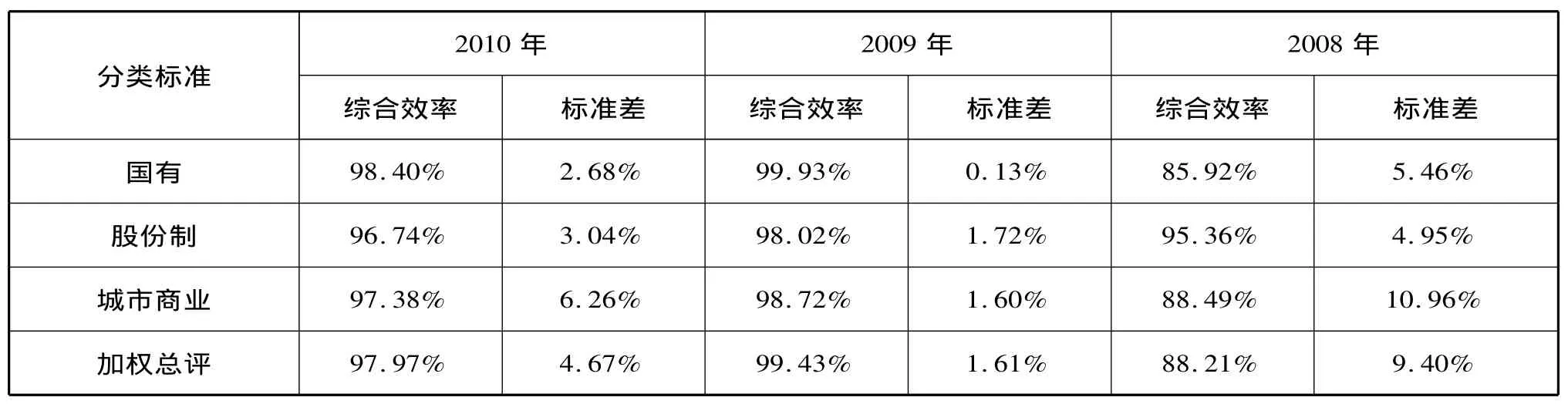

2.我国三类银行的效率分析。从表2和表3可以看出,我国商业银行总体效率水平在2008至2009年有了明显的提升。2008年31家商业银行的资产加权效率为88.21%,说明以银行业中最佳表现机构为参照,我国商业银行约有11.79%的资源被浪费掉。而且,这一资源浪费是由规模效率低下所造成的:2008年银行业技术效率平均值高达99.1%,而规模效率值仅为88.9%;2009年得资产加权效率达到99.43%,说明绝大多数的银行都位于或接近位于生产前沿面;2010年银行效率出现小幅下降,加权平均值为97.97%。需要提醒的是,这里的效率评价值都是相对效率,参照物为当年表现最佳的标杆银行。

表2 我国商业银行效率状况及排名情况

表3 三类银行效率的分类统计

表3显示,在2009、2010年份,三类银行综合效率的均值基本持平,国有银行略占优势,说明三类商业银行的效率并无显著性差异。然而,在2008、2010年份,城市商业银行的标准差明显高于国有银行和股份制商业银行,这说明各城市商业银行的经营绩效差别较大,不适宜对其一概而论,这一结果也从侧面为银监会于2011年提出的“城商行退出机制”提供了依据。

3.我国商业银行规模经济问题。在2008至2010年间,规模报酬递减的银行数远大于递增银行数,每年约有40%-70%的银行规模报酬递减,且在2009至2010年这一格局基本保持不变(2009、2010年规模报酬递增银行数均为5家、规模报酬递减银行数则分别为10家和12家)。这说明,我国银行业整体趋势为规模报酬递减。

另外,以2008年为例,31家商业银行中规模在5万亿以上的银行平均效率明显低于5万亿以下的银行。这是由于大银行往往经营更多的海外业务或涉外业务,在全球性金融危机背景下,其经营效率显著下降。这些大银行的低效率经营会对我国银行业整体资源配置情况产生不利影响。我国商业银行应对国际金融危机能力薄弱、对外业务经营能力低下成为导致银行低效率的一大隐患。

四、政策建议

根据我国各商业银行的现状,以及因子分析与DEA模型的实证分析,本文基于风险调整的中国商业银行效率提高与改善,提出以下五点建议:

第一,严格控制银行风险水平。在当前国际金融市场持续动荡的情况下,商业银行应当严格控制自身风险,倡导审慎经营理念,加强对自身资产的管理,并建立相应机构,专门进行风险管理。

第二,提高国际业务的管理能力。商业银行在积极扩展国际业务的同时,应把重点放在防控风险和提高业务水平上,特别是风险管理的理念,必须始终贯穿于经营战略之中。

第三,通过兼并收购促进银行业发展。对于经营状况相对较好且规模报酬递增的商业银行,可以通过兼并收购,快速扩大自身规模,实现规模经济;对于经营相对较差的商业银行,特别是某些低效率的城市商业银行,应主动寻求与绩优商业银行的合作,发挥各自优势,弥补自身不足,实现金融资源的有效配置,产生“1+1>2”的效果。

第四,鼓励金融创新。技术进步是提高商业银行长期竞争力的重要因素。商业银行可以通过开发新的金融产品,开拓新市场,增加新的盈利来源,降低交易成本,进而提高经营效率。

第五,提高政府监管的有效性。政府应当完善银行监管的立法工作,建立风险预警机制,通过敦促商业银行开展压力测试等手段,促进商业银行的审慎经营。

F830.33

A

1003-4145[2012]04-0153-04

2011-12-02

岳 华,女,华东师范大学金融与统计学院副教授,金融学博士后。张晓民,男,华东师范大学金融与统计学院金融学系学生。

本文系“国家大学生创新训练计划项目”与“上海大学生创新活动计划项目”的阶段性成果。

(责任编辑:栾晓平E-mail:luanxiaoping@163.com)