吉林省城镇化空间策略与空间结构构建研究

刘继斌 徐伶利 张春丽

(1.东北师范大学,吉林 长春 130024;2.吉林省城乡规划设计研究院,吉林 长春 130061;3.中国科学院,吉林 长春 130012)

1.引言

城镇化的空间概念历来是地理学者研究城镇化问题的出发点和落脚点[1],并且这些研究多集中于区域发展研究,其研究对象由城市的集聚发展不断向大都市区、世界城镇体系[2]方向拓展,如中国的珠江三角洲和长江三角洲地区城镇化研究[3-5],其城镇化的研究思路在实际应用中被区域规划和城镇体系规划广泛采用,并落实到城镇化发展的区域空间策略方面,进而建立区域空间结构体系,成为引导区域经济社会发展和资源环境保护的重要支撑。

吉林省国土总面积18.7万km2,含9个地市州和长白山管委会,2009年总人口2739.55万人,城镇化水平为53.32%,地区生产总值为7278.75亿元。是中国东北地区的内陆省份,是全国重要的交通运输设备制造业基地、石化产业基地和商品粮基地。其城镇化过程和轨迹受计划经济和市场经济体制的双重影响特征明显,由此衍生的老工业基地振兴、资源型城市转型及区域生态环境本底共同作用于吉林省城镇化的空间选择,使得吉林省城镇化的空间策略与区域支撑体系更具有典型性和代表性,也使得研究吉林省城镇化空间策略与空间体系构建更具有借鉴意义。

2.吉林省城镇化特征与问题

2.1 城镇化水平特征

2009年底,吉林省城镇化水平为53.32%,高于全国46.59%的平均水平。根据美国学者诺瑟姆的城市化发展阶段理论[6],吉林省城镇化历程应处于城镇化发展的第二个阶段(城镇化水平在30%-70%之间),即快速城镇化阶段。根据美国经济学家H·钱纳里等人的经济发展阶段理论[7]对吉林省经济发展与城镇化进行考察,可以发现:吉林省人均GDP、轻重工业比重及非农从业人员比重都反映出吉林省刚步入工业化中期阶段,而城镇化水平指标却表现出处于工业化后期阶段特征。因此可以说吉林省没有表现出我国其他省区城镇化滞后于工业化的特征,相反却是城镇化快于工业化。

表1 吉林省经济社会发展阶段指标

上述特征产生的原因主要有以下几个方面:一是建国初期的重化工产业发展战略虽然带来了大中城市人口的急剧增长,完整的产业体系未得到良好发展又造成产业对城镇化的持续拉动乏力;二是吉林省存在大量的林、矿业人口和农垦人口,进一步拉高了城镇化水平;三是矿产渐趋枯竭、林业限采政策及农垦技术提升带来的剩余人口使近几年吉林省城镇化水平增长较慢;四是长期以来实施的“先生产后生活”政策使得城镇建设滞后,不利于产业和人口要素集聚。

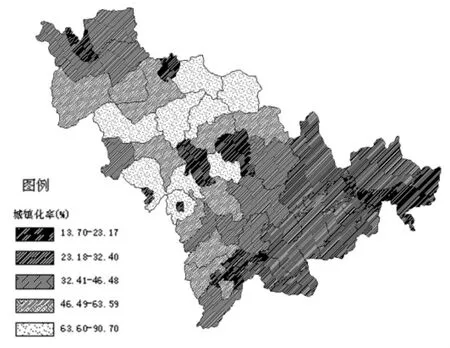

图1 吉林省县市城镇化水平图

图2 吉林省县市经济密度图

2.2 城镇化发展空间特征

吉林省城镇化发展的空间特征主要表现在地带性特征、与经济发展不协调两个方面。从各县(县级市)域单元城镇化水平来看,吉林省中部地区县(县级市)城镇化水平最低,很多县市不足25%;西部地区次之,城镇化水平多为30%左右;而东部地区城镇化水平最高,多数县市在40%以上。从吉林省各县(县级市)经济密度(地均GDP)空间分布来看,中部地区最高,而东、西部地区经济密度较低,与城镇化水平的地带特征刚好相反。由此可见,吉林省各地区城镇化与经济发展水平发展并不同步。

究其原因,吉林省中部地区农业发达,农业人口密集,城镇化水平偏低。东西部由于林场、农场数量较多,农垦工人相对集中,提升了东、西部各县(县级市)的城镇化水平。从中可以发现,吉林省中部地区城镇化与经济发展水平基本相当,而东、西部城镇化水平超前于经济发展水平,城镇化质量不高。

2.3 城镇化发展存在的问题

一是产业发展对城镇化支撑能力有待增强。吉林省远离经济发达地区,且对外交通联系能力不强,使得吉林省地市、县(市)难以成为发达地区一级产业转移地;长期以来国家对吉林省的产业发展投资多集中在大中城市,且多为重化工产业,从而使得吉林省县(市)产业发展动力不足,全省主导产业除了汽车、石化、农产品加工外,没有形成多元化发展格局。特殊的区位交通特征和产业发展历程使得吉林省地方产业发展对城镇化发展的支撑能力不足。

二是城镇经济对就业吸纳能力不强。大城市发展不强,中小城市发展不优是吉林省城镇经济的基本特征。在2009年全国城市综合竞争力评估中,吉林省综合竞争力排在全国第11位,省会城市长春仅排在第38位[8]。中小城市发展不优主要表现在吉林省城市规模小,产业集聚能力不强,资源型、传统型和国企地位突出,人口就业吸纳能力有限;同时,大批依托林业、矿业兴起的小城镇在资源渐趋枯竭及国家资源开采政策调整的背景下,更是存在大量的失业隐患。

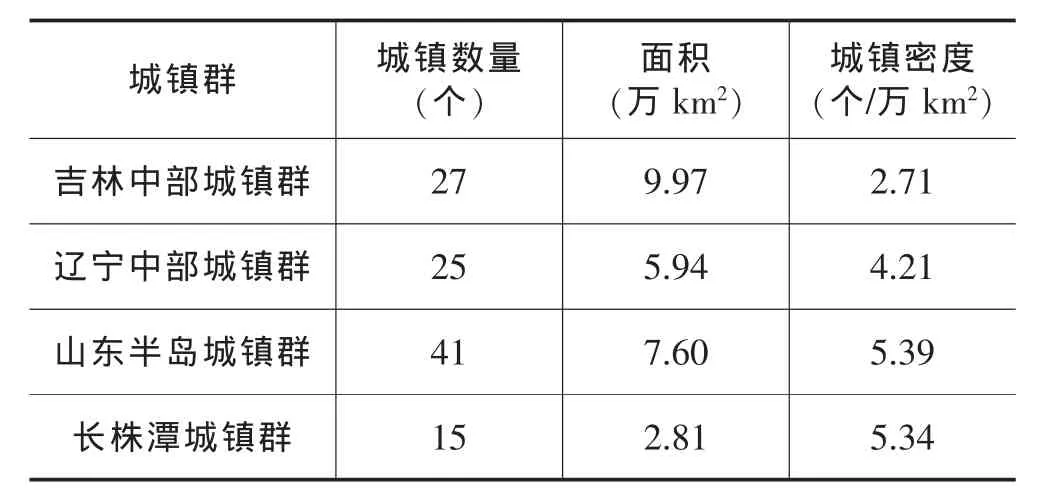

三是中部城镇群人口集聚能力不足。受全球化和再地域化的影响,城镇群逐渐成为引领区域经济发展的重要载体。相对发达地区,吉林省中部城镇群的人口密度、城镇密度、经济规模都很低,吉林省中部城镇群的城镇密度(县城以上城镇)在四个同水平的城镇群中是最小的,仅为2.71个/万km2,是山东半岛的1/2。此外,吉林省中部城镇群小城镇的镇区人口规模也较小,平均不足1.5万人。

表2 吉林省中部城镇群与同水平城镇群密度比较

四是农民“自下而上”城镇化动力较弱。2008年吉林省乡村劳动力人口711万人,占全部从业人员总数的55%,乡村劳动力中从事非农行业比重偏低,低于全国平均水平(36%)。从资源环境角度分析,吉林省自然资源丰富,环境对人口承载能力较强,农民生活较为殷实,外出务工意愿不强烈,同时户籍、土地、税收、社会福利等城乡分割使得“二元结构”表现明显,吉林省难以实现“自下而上”的内生型城镇化发展模式。

3.吉林省城镇化空间策略与结构体系构建

3.1 城镇化的区域态势与格局

3.1.1 东北区城镇空间集聚态势格局

在城镇集聚发展增强区域竞争力思路指引下,国家在东北区批复了辽宁沿海经济带、沈阳经济区、长吉图开发开放先导区三个区域发展战略。围绕大连、沈阳、长春、哈尔滨兴起的环渤海经济区、辽宁中部城镇群、吉林中部城镇群、黑龙江哈大齐经济走廊集聚发展趋势将更加明显,东北区城镇化发展正逐步由轴线带动向城镇群集聚发展方向转变。

3.1.2 吉林省与周边省份的空间竞争关系

目前,东北区的经济重心主要集中在辽宁沿海和哈大经济轴带上,大连、沈阳、长春、哈尔滨对空间资源的竞争不断改变着区域一体化发展格局。在吉林省层面,长春、吉林仍处于极化发展阶段,对中部城镇群的辐射带动作用不明显,使得南部双辽、四平、梨树、东辽、辽源、东丰、梅河口等城市受沈阳吸引作用突出,北部的松原、扶余、榆树、舒兰等城市受哈尔滨吸引作用突出。随着东北东部铁路通道和西部能源通道的打通,敦化、延吉、通化、白山、白城等城市的外向性将更为明显,吉林省增强区域一体化发展的竞争将更严峻。

3.1.3 吉林省内部城镇的集聚发展态势

受地理条件、城镇密度、经济发展水平等因素影响,吉林省城镇关系呈现出大松散、小集聚的态势。1997版省域城镇体系规划提出的“一群三组团”(中部城镇群及长白山中南部城镇组团、图们江中下游城镇组团、西部城镇组团)宏观层面的城镇群虽然没有形成,但区域内部长春—吉林、通化—白山、四平—梨树、辽源—东辽、松原—前郭、白城—洮南、延吉—龙井—图们、梅河口—柳河—辉南—东丰、松江河—抚松等城镇集聚发展态势已经显现,迫切要求吉林省提高次区域层面组团城镇之间的交通通达性,以实现全省层面的协调统筹发展。

3.1.4 吉林省资源环境的生态本底

吉林省城镇化发展的生态环境地域差异明显。东部长白山及其山麓地区森林系统完整,但建设用地相对紧张,拥有4个国家级自然保护区,是松花江、牡丹江、鸭绿江、辽河三江一河的发源地,具有整个东北地区的物种基因库和生态保障功能。西部地区沙漠化、盐碱化、草地退化日益严重,风沙和沙尘暴逐年加剧,湿地日益萎缩,地下水位普遍下降,直接威胁着中部地区的生态安全。因此,吉林省东、西部地区的首要任务是生态复本与生态保护,不宜进行规模化城镇建设,宜走集中型城镇化道路。相对而言,吉林省中部地区受到的生态约束较少,在集约利用和保护耕地的前提下,适宜进行大规模的城镇建设和产业发展。

3.2 城镇化空间策略

吉林省城镇化空间策略要重点把握以下内容:一是把握区域城镇化特征与问题,解决区域发展问题;二是协调生态环境保护问题,确保区域可持续发展;三是增强产业集聚能力,引导城镇极化发展;四是强化城镇的空间联系,提升区域竞争力。

由此,将吉林省城镇化空间策略确定为“集聚”发展策略,即引导人口和发展要素向生态环境压力较小的中部地区集聚,向发展潜力大、基础好的地区中心集聚,提升组团城镇的集聚功能,增强重要交通通道的集聚能力。具体内容包括:1.中部强化策略。积极推进长春市高端职能的聚合,提升城市核心竞争力,促进现代服务产业集聚;做大吉林市的产业规模,增强经济实力;促进长吉一体化发展,提升长吉两市的辐射、带动作用,进而培育吉林省中部城镇群,提升区域综合竞争力。2.城镇极化策略。立足于吉林省城镇稀疏、人口较少、产业强市(镇)少的省情,做强四平、松原、辽源、通化、白山、白城等地级城市,提升延吉、珲春、梅河口、敦化、双辽、陶(赖昭)五(棵树)菜(园子)组团、松江河(含原东岗镇区)等城镇职能,形成地区性中心城市,引导各种生产要素向中心城市聚集,引导城镇组团发展,培育区域经济中心。3.轴带增强策略。针对吉林省空间联系不强、城镇开放度弱的问题,加强省内机场、高速公路、快速铁路等现代交通体系建设,促进沿线城镇快速发展;加强与辽宁、黑龙江、内蒙两省一区及周边国家海港、口岸的衔接,打通对外通道,强化城镇对外联系能力。4.生态保育策略。保护、改善和培育吉林省东、西部生态环境,构筑吉林省乃至整个东北地区城镇化发展的生态安全空间体系。对于东部地区的城镇化发展,应选择用地相对丰富、交通条件便利的地区进行集中建设,以便于环境治理;对于西部地区的城镇化发展,应选择水资源相对丰富、资源富集地区或交通条件优越的地区进行重点建设。

3.3 城镇空间结构体系构建

3.3.1 “四轴、两带”城镇轴带发展体系

从城镇化载体空间安排角度,构建吉林省“四轴、两带”城镇轴带发展体系。1.“四轴”分别是哈大(哈尔滨-大连)、舒梅(舒兰-梅河口)两条纵向发展轴和珲乌(珲春-乌兰浩特)、南部门户两条横向发展轴,通过两横两纵“井”字型轴线的构建,对外实现与更大区域的空间发展整合,对内实现城镇之间紧密的经济联系,构筑吉林省城镇化战略的空间“骨架”。哈大发展轴、舒梅发展轴是吉林省经济发展核心区域对外经济联系的两条主要通道,要以长吉产业结构升级为契机,积极培育和推进哈大轴、舒梅轴由交通通道轴向城镇产业轴转型。南部门户发展轴、珲乌发展轴是贯串吉林省东、中、西部地区各个主要城镇的横向发展轴,应以长吉图开发开放先导区建设为契机,加强交通基础设施建设,形成吉林省中部地区向东、西两翼辐射扩散的功能拓展轴和省域内各个城镇联系的交通轴。2.“两带”是指东部生态保育带和西部生态恢复带,重在森林生态系统、草原湿地生态系统的保育与恢复,为吉林省城镇化发展提供生态屏障。

3.3.2 “轴带、基地、集中区”产业空间布局体系

从强化城镇化动力角度,培育吉林省“轴带、基地、集中区”产业空间体系。1.“轴带”是指沿哈大、珲乌、舒梅、南部门户四条发展轴和东部边境生态发展带形成的产业轴带。哈大产业轴重点发展新型工业和生产型服务业,打造东北区高端产业轴带;珲乌产业轴依据吉林省东中西资源特色和产业基础实施差别化产业发展策略,引导传统优势产业向高端化、精细化、本地化发展;南部门户轴和舒梅轴要扩大现状各城镇的“块状”经济发展规模,鼓励以民营资本为主的中小企业快速崛起;东部生态产业轴突出长白山为特色品牌,发展生态产业,使其成为我国生态经济示范区。2.“基地”是指围绕城市(镇)密集地区、产业高度关联地区、产业特色突出地区形成的产业基地。重点突出长吉产业基地汽车、石化、农产品加工、现代服务业、轨道客车、新兴产业发展;引导图们江产业基地出口加工、对外贸易、能源矿产、旅游、医药、食品等产业发展;积极培育各城镇组团产业基地形成。3.“集中区”是指依托中心城镇的开发区、工业集中区形成的产业集中区,承接发达地区的产业转移,疏解老城区的已有工业企业。

3.3.3 “双核、多心、四层次”城镇中心等级体系

从城镇化推进的角度出发,形成吉林省“双核、多心、四层次”城镇中心等级体系。“双核”指长春主城区和吉林主城区;“多心”指延吉、四平、辽源、通化、白山、松原、白城及珲春、梅河口、敦化、双辽、松江河、陶(赖昭)五(棵树)菜(园子)组合城市等地区性中心城市;“四层次”包括省域中心城市(双核)、地区性中心城市、县城(县级市)和中心镇四个层次。“双核”主要是加快服务业与高新技术产业发展,疏解传统产业,提升城市高端职能和辐射带动作用;地区性中心主要是发挥交通、产业基础、人才基础等优势,通过做强产业支撑吉林省整体经济实力提升,成为城镇化的重要载体;县城(县级市)以工业集中区建设为契机,提升城镇的综合服务功能,建设地方性产业基地,促进人口、非农产业的聚集;中心镇是根据吉林省人口稀少特色,加以重点发展以作为承接上层次中心城镇辐射及发展一般加工业的载体,同时发挥为农村服务的功能。

4.结语

从城镇化的地域概念出发,它不是单纯的农村地域转化为城市地域,而应体现农村地域向城市地域转化的空间选择或空间策略,需要与区域综合发展的能力相协调,既要体现区域经济发展导向,又要解决区域发展的资源、环境问题;既要考虑上一层次区域的发展态势格局,又要考虑自身城镇的发展阶段特征、产业关联和空间联系,并围绕此形成空间结构体系。此外,就城镇化的空间实现途径而言,还要体现区域政策、区域发展阶段等内容。具体到吉林省的城镇化实现途径:一是借助国家培育长吉图开发开放先导区的政策优势,促进城镇化的外向发展和具有特殊功能的节点城市优先发展,如促进珲春、延吉等城市的发展;二是进一步发展哈大交通轴线对沿线城镇的带动作用,促进交通轴线向经济轴线转变;三是适应城镇化由增长极向极化区域转变的趋势,结合吉林省城镇集聚发展和集群发展特征,培育和促进长吉一体化区域、延珲(延吉、龙井、图们、珲春)一体化区域的城镇化引领作用,实现吉林省城镇化的空间战略意图。

[1]崔功豪,王本炎,查彦育.城市地理学[M].南京:江苏教育出版社,1992.69-70.

[2]Friedmann J and Worlff G.World City Formation:An Agenda for Research and Action[J].International Journal of Urban and Regional Research,1982,6:309-344.

[3]周大鸣.泛都市区与珠江三角洲城市化未来发展方向[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2004,26(2):2-7.

[4]许学强,李 郇.珠江三角洲城镇化研究三十年[J].人文地理,2009,24(1):1-6.

[5]宁越敏,李 健.泛长三角地区城镇化的机制、模式与战略[J].南京社会科学,2009,(5):8-14.

[6]周一星.城市地理学[M].北京:商务印书馆,1995.88-93.

[7]H.钱纳里 等.工业化和经济增长的比较研究[M].上海:三联出版社,1989.526.

[8]社科院.2009年中国城市竞争力蓝皮书:中国城市竞争力报告[EB/OL].http://wenku.baidu.com/view/926d1678168884 868762d673.html?from=rec&pos=3&weight=5&lastweight=5&count=5,2009-04-14.