规模化养蜂在新疆的发展及存在问题

新疆维吾尔自治区蜂业发展中心 刘世东 胡彦召

近几年来,随着新疆养蜂事业的发展,养蜂逐步由过去的一人少养向着一人多养转变,饲养管理方式也由过去的精细管理走向全局管理、关键控制,蜂场的劳动生产率、机具利用率大大提高,在个别地区,规模化养蜂的雏形逐步显现。

一、规模化养蜂在新疆的发展

规模化养蜂在新疆具备迅猛发展的优势,这是与新疆得天独厚的区位、区情分不开的,其原因主要有以下几点:

1.蜜粉资源条件

进入二十一世纪以来,新疆农业发生了翻天覆地的变化,特别是近几年来,滴灌技术的快速推广、农业机械化的积极跟进,新疆农作物特别是棉花、油葵等经济作物的种植、灌溉、采收得到了长足的进步。据统计:2010年,新疆农作物播种面积为7130多万亩(其中:玉米播种面积为1680多万亩,水稻播种面积2800多万亩,豆类160多万亩),棉花种植面积2190多万亩,油菜、葵花、胡麻等油料作物种植面积400多万亩,甜菜种植面积达110多万亩,果用瓜种植面积达180多万亩,苜蓿种植面积225万亩,打瓜种植面积200多万亩,孜然(茴香)种植面积200多万亩,加工番茄、加工辣椒、啤酒花、药材等种植面积300多万亩,苹果、香梨、红枣、石榴、桃、杏、巴旦姆、葡萄、枸杞等林果栽培面积1800多万亩。在兵团垦区,上述作物大多连片种植,再加上柳树、沙枣、铃铛刺、罗布麻、草木樨、骆驼刺、红柳、甘草以及益母草、荆芥、紫苏、牛至党参、当归、百里香等草原山花分布广泛、数量众多的辅助蜜粉源,新疆充沛的蜜粉资源为规模化养蜂的发展提供了非常大的发展空间。

2.自然气候条件

新疆属大陆性气候,新疆农业是绿洲灌溉农业,冬季气候寒冷,春夏秋季气候干燥,蜜蜂病虫害(特别是螨害)较内地危害程度轻;昼夜温差大,有利于蜜粉源植物开花泌蜜;主要蜜粉源植物开花盛期天气稳定,有利于养蜂高产稳产;由于天山横隔,地域的垂直差异、南北差异明显,造成了蜜粉源植物多样丰富、花期交错,形成南疆春繁(疆外春繁除外)、北疆山区春繁采蜜、北疆垦区采蜜、南疆越冬这一四季管理模式,新疆独特的地理气候环境为规模化养蜂的实施提供了极大的便利。

3.人文交通条件

新疆是我国面积最大的省区,有166万平方公里,占全国面积的1/6,有多个民族组成,世居民族有维吾尔族、汉族、哈萨克族、回族、柯尔克孜族、蒙古族、塔吉克族、锡伯族、满族、乌孜别克族、俄罗斯族、达斡尔族、塔塔尔族等13个。民风淳朴,治安环境较好,人蜂矛盾不突出,地域广博,场地矛盾不明显,蜂场放置安全;陆路交通便捷,新疆已基本形成了以乌鲁木齐为中心,以“三纵三横”为主骨架,四通八达的公路网,特别是乡村道路建设方面,除了偏远地区,基本上每个行政村(连队)都通了柏油路,蜂场的放置依托便捷的陆路交通,形成了南疆院落越冬春繁(疆外春繁除外)、北疆山区路边春繁采蜜、北疆垦区林带放蜂采蜜等主要放置方式,除南疆院落越冬春繁需交租金外(自有院落除外),其他蜂场安置通常不需要场地费。新疆的人文交通条件使蜂场有地可放、安全放置,能够满足规模化养蜂场地分散放置的需要。

二、规模化养蜂在新疆发展的主要模式

1.疆内转地模式

疆内转地模式是指蜂场不出疆,整个生产周期都在疆内完成。主要放蜂路线是南疆的和田地区、喀什地区、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番地区,北疆的伊犁地区蜂场就地越冬春繁,小转地追花夺蜜;北疆石河子市、昌吉州、塔城地区、阿勒泰地区的蜂场则前往吐鲁番地区、哈密地区越冬春繁,4月底回北疆平原地区春繁采蜜,6月底进入山区采蜜,主要在天山山区(伊犁地区较为集中),阿勒泰山区(喀纳斯、禾木山区较为集中)等地;北疆地区采蜜主要在伊犁州、塔城地区、昌吉州、阿勒泰地区;北疆垦区采蜜,主要在伊犁州(兵团农四师),石河子市(兵团农八师),塔城地区(兵团农九师),阿勒泰地区(兵团农十师)。

疆内转地模式以取蜜(分离蜜)为主要生产方式,饲养管理有以下特点:

(1)南疆越冬春繁:8月初育王,9月中旬5框足蜂合群,连续饲喂6~7天越冬饲料,11月初进入吐鲁番、阿克苏等越冬场地,放置水盒后蜂群越冬,12月底关王。来年2月中旬开始整群春繁,3框足蜂1框起繁,补助饲喂花粉脾、花粉团、饲料糖,产卵3天后彻底治螨2次,2个月后达到6框转地进入北疆。

(2)北疆提群增殖:蜂群4月底进入北疆,7月初育王,底箱继箱上下王(巢箱与继箱之间隔离)快速繁殖,将越冬蜂群扩充至生产蜂群,蜂群饲喂采用箱内饲喂,主要辅助蜜源开花泌蜜时在新分群加础造脾。

(3)适时组织生产群:主要蜜源流蜜前15天组织采蜜群,逐步去除底箱继箱间隔覆布,而后换为隔王板,主要蜜源流蜜时,开大巢门,底箱放脾6张,关继箱蜂王,生产群继箱取蜜。主要蜜源流蜜结束前,关巢门,减少开箱次数,蜂群进入秋繁期。

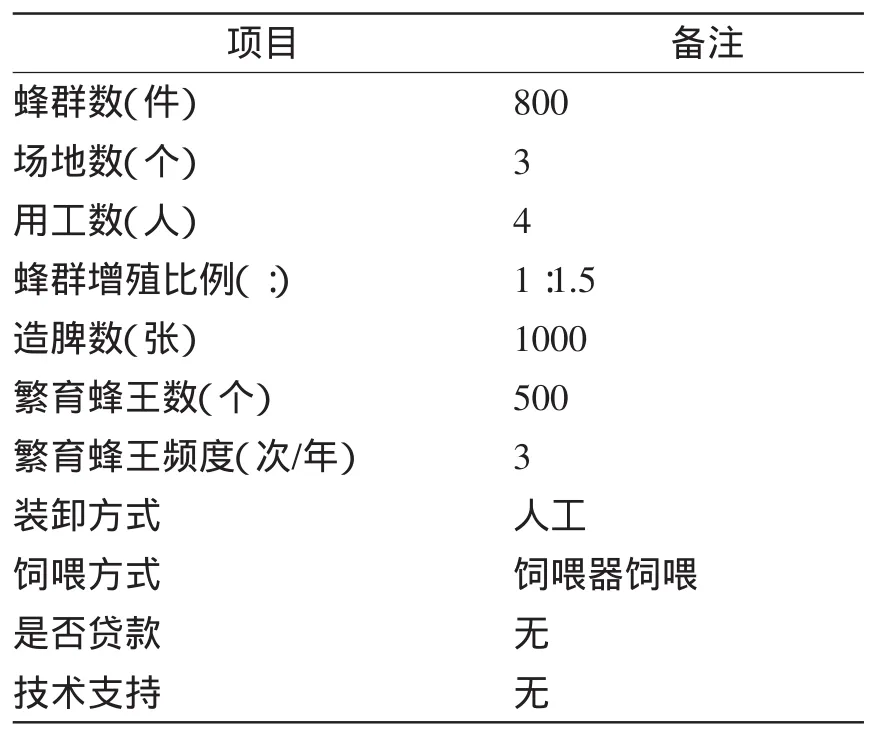

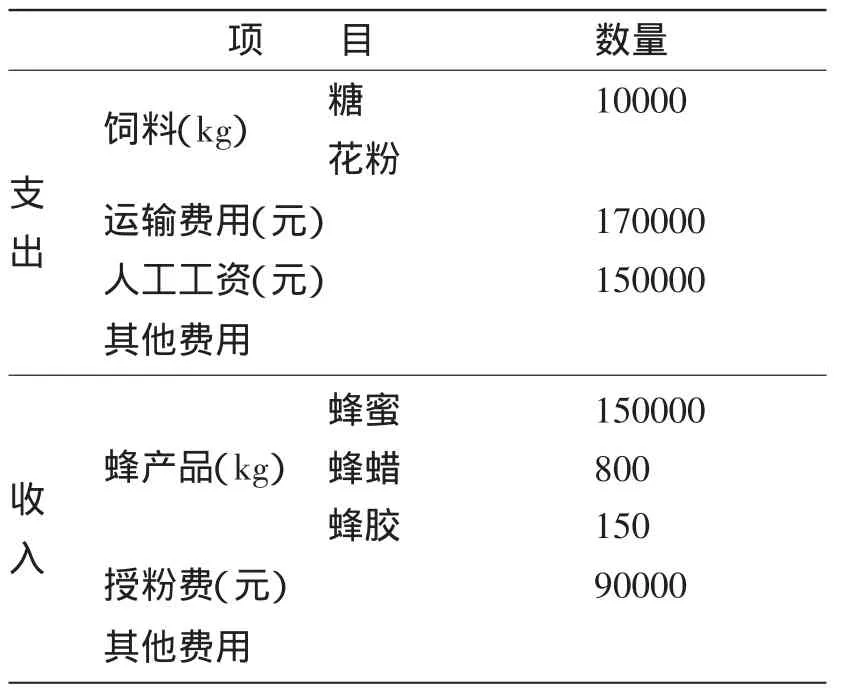

(4)疆内转地模式养蜂及收支情况见表1、表2(表内数据由彭海军提供)

2.疆外转地模式

疆外转地模式是指蜂场转地出疆,新疆只作为其中一个蜜源场地。主要放蜂路线是云南春繁,主要在石林等地;甘肃采蜜,主要在天水等地;新疆采蜜,主要在阿勒泰地区(农十师)。

疆外转地模式以取蜜(巢蜜)为主要生产方式,饲养管理有以下特点:

(1)云南春繁:11月底转地出疆进入云南,落地后抽脾,箱外保温、放王,1王1框足蜂起繁。放王前连续治螨2次,补助饲喂糖,根据天气情况,酌情饲喂花粉,来年2月育王,3月初放置浅继箱生产巢蜜或放置继箱生产分离蜜,生产完成后,治螨1次。

表1 养蜂情况

表2 蜂场收支

(2)甘肃生产:4月中旬进入甘肃,生产油菜、洋槐蜜,生产过后治螨1次。

(3)新疆生产:4月底回到新疆,适逢春季蜜源,如柳树、沙枣、铃铛刺、南瓜、打瓜等,落地生产,7月初生产油葵蜜,8月20日后结束生产后关王,9月10日治螨两次,9月中旬撤继箱、抽脾,将撤下的巢脾修整、消毒,蜂群补助饲喂,11月底准备转地出疆。

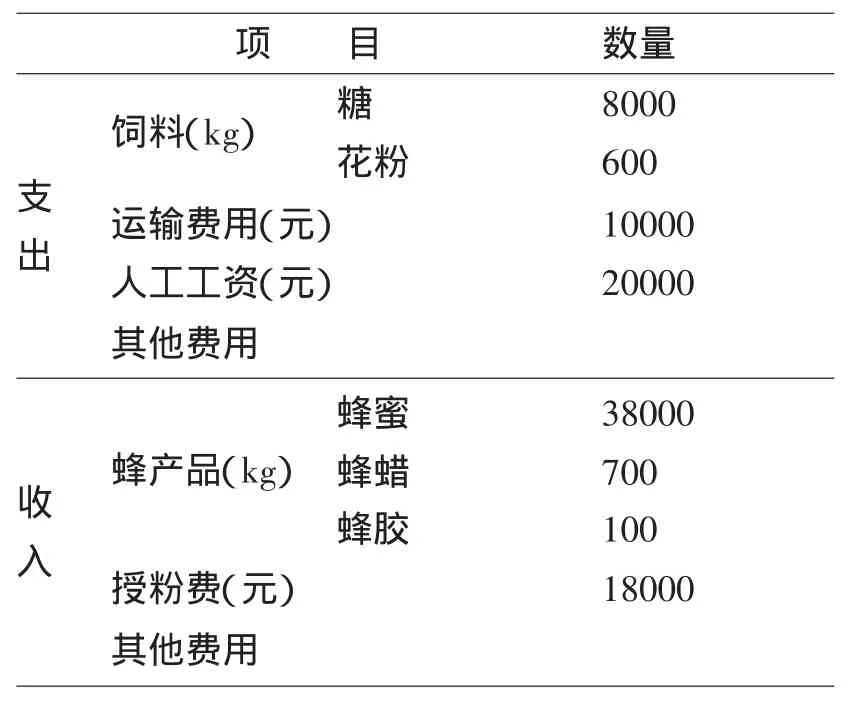

(4)疆外转地模式养蜂及收支情况见下页表3、表4(表内数据由梁朝友提供)

三、规模化养蜂在新疆发展存在的问题

1.专用器具匮乏

生产工具是生产力的标志,养蜂事业能否发展以及制约规模化生产的人工成本高、生产效率低的问题能否从根本上得到解决,很大程度上依赖蜂机具创造与使用,规模化养蜂未能在新疆得到根本性的突破,专用器具匮乏是其中一个重要原因。目前,矛盾比较突出并亟待得到解决的专用器具主要表现以下几个方面:

(1)转地装卸:目前新疆养蜂转地装卸依然是肩挑手抱,疆内转地模式因进出春繁场地可关门运蜂,蜂箱连接使用弹簧连接器。疆外转地模式省去了转地前后安装弹簧这一工序,节省了大量时间,但蜂群转地装卸动辄一、二百斤一挑,蜂群转地装卸成了制约规模化养蜂最根本的问题。

(2)蜂群饲喂:规模化养蜂在新疆的饲喂方式仍然是人手一壶箱内饲喂,给一个蜂群饲喂本身不是特别繁重的劳动,但乘以庞大的蜂群数时,饲喂成了养蜂的一项繁琐、艰巨的任务,特别是疆内转地模式。蜂群春繁时因蜂群数量庞大,准备饲喂(化糖、搓粉脾或团蜂团)和开始饲喂(喂糖、喂粉)成了每天的基本工作,再加上外界无辅助蜜粉源,蜂群容易起盗,又限制了每天的饲喂量与饲喂时间,更降低了蜂群饲喂的效率,加大了饲喂的劳动强度。饲喂方式的落后也极大的限制了规模化养蜂在新疆的发展。

(3)脱蜂:无论疆内转地模式还是疆外转地模式,都采用人工脱蜂,因疆外转地模式以生产巢蜜为主,较疆内转地模式省去割脾摇蜜工序,但人工脱蜂仍占用了大量劳力,降低了生产效率。脱蜂方式的落后同样也增加了规模化养蜂的难度。

2.缺乏必要支撑

规模化养蜂在新疆呈点状分布、各自发展,社会力量的参与与支撑缺乏,主要表现在以下几个方面:

(1)资金:资金只有流动才能体现其价值,由于养蜂的行业特殊性,能够了解其“大投入、大产出”特点的不多,再加上养殖行业风险性较高,在很多情况下未能得到银行、信用社等融资渠道的支持。规模化养蜂在新疆的资金投入主要来自自有资金,而规模化蜂场发展的初期资金实力还相当有限,完全依靠自有资金的投入,一方面存在一定的困难,另一方面也影响发展的效率。有限的资金限制了养蜂生产的扩大再投入,从很大方面制约了规模化养蜂在新疆的发展。

表3 养蜂情况

表4 蜂场收支

(2)技术:规模化养蜂是一项系统工程,需要各种技术力量的支持参与,新疆规模化养蜂技术大多由养蜂师傅主导,技术力量单一,潜力提升有限,主要表现在以下两个方面:

一是蜂种繁殖,新疆初具规模的大型蜂场,年繁育蜂王数量非常大,大多自繁自育,尚未制订长远的育王规划并建立专门的育王蜂场,蜂王质量参差不一,蜂王的种质优势没有得到充分利用,增加了饲养管理的难度,影响了养蜂经济效益的提高;二是病虫害防治,当养蜂规模上去以后,病虫害的防控不仅需注重效果,而且更重要的是讲求效率。目前新疆初具规模的大型蜂场,仍采用喷脾防治,熏脾消毒。蜜蜂病虫害防治集约化程度低,方式落后,在蜜蜂病虫害主因判定方面,缺乏技术支撑,特别是新出现的病虫害,防治较为盲目,使得规模养蜂在技术方面显得较为滞后,并且对健康发展存在一定的隐患。

四、促进新疆养蜂规模化发展的办法

1.扩大宣传,吸引各种社会力量参与新疆养蜂事业

新疆有着数量庞大的蜜粉资源,在蜜源方面具备规模化养蜂的基础条件,即便是区内小转地饲养,也具备很大的规模化发展的空间。通过产业宣传,提高各种社会力量的有效投入,推动养蜂事业发展,进而优化资源配置,细化社会分工,建立门类齐全的养蜂事业支撑及服务体系,使规模养蜂不再难,养蜂只为养好蜂。

2.集中攻关,解决阶段性难题

通过集中一切力量,抓住主要矛盾,解决阶段性难题,取得阶段性成果,并采用适当的方式迅速交流、推广,使新疆的规模养蜂事业得到突破性的发展。比如当前亟待解决的机械化装卸转地蜂箱、专用饲喂器具饲喂蜜蜂等问题。

3.扶优扶强,带动全局发展

鼓励服务新疆的规模化养蜂场,规范其生产行为,以管理求效益,规避安全风险,注重服务农业,取得更大社会效益,产生示范带动作用,以此促进新疆整个规模化养蜂事业的发展。

五、总结

规模化养蜂在新疆的发展是内外因素共同作用的结果,有很大的发展空间,疆外转地模式较疆内转地模式发展速度更快,都需要服务扶持,针对不同问题,加以攻关突破,促进新疆养蜂事业整体发展。

——军旅写生作品展