基于Hutchinson的DEM建立及质量评价

丑述仁,姚志宏,曹佳云,郭兰勤,陈 妮,王 程

(1.西北大学 城市与环境学院,陕西西安710127;2.华北水电水利学院 资源环境学院,河南 郑州450011 3.西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100)

基于Hutchinson的DEM建立及质量评价

丑述仁1,姚志宏2,曹佳云1,郭兰勤3,陈 妮3,王 程1

(1.西北大学 城市与环境学院,陕西西安710127;2.华北水电水利学院 资源环境学院,河南 郑州450011 3.西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100)

建立高质量的数字高程模型(DEM)是正确计算坡度、坡向、提取流域地形特征、进行水文分析的前提。国外应用最广的是基于Hutchinson方法的DEM插值方法和应用该算法的软件ANUDEM,该软件采用有限微分内插技术和地形强化算法,自动去除伪下陷带点和生成输入数据错误文件。研究表明,通过等高线回放、DEM 中误差、坡度、河流、光照模拟等方面的对比,ANUDEM生成的DEM表面光滑,比常规用TIN方法构建的TIN-DEM更能准确地表现地形起伏,其提取的坡度、光照图更准确,适宜进行水文分析。

数字高程模型;ANUDEM;质量评价

数字高程模型(DEM)是一个表达任意基准面上地表高程空间分布的有序数组[1]。由于DEM描述的是地面高程信息,它在测绘、水文、气象、地貌、地质、土壤、工程建设、通信、气象、军事等国民经济建设以及人文、自然科学领域有着广泛的应用。DEM是进行水文分析,如汇水区分析、水系网络分析、降雨分析、蓄洪计算、淹没分析等的基础。国内最常用的方法是利用多种高程信息(等高线、高程点、特征点),构建不规则三角网(TIN)。国外应用较广的是Hutchinson教授20世纪80年代提出的新的插值方法Hutchinson算法及基于该算法的软件ANUDEM,其生产的DEM被称为水文地貌关系正确DEM(Hc-DEM),目前国内对基于Hutchinson的方法生成DEM的应用还不是很广泛。

1 研究方法

1.1 基础数据

本研究利用国家基础地理信息中心生产的南方红壤地区 1∶25万数字地形图作为基本数据源。首先在Arc/INFO系统中对等高线、高程点进行查错处理,最终使等高线和高程点无误。

1.2 数据处理

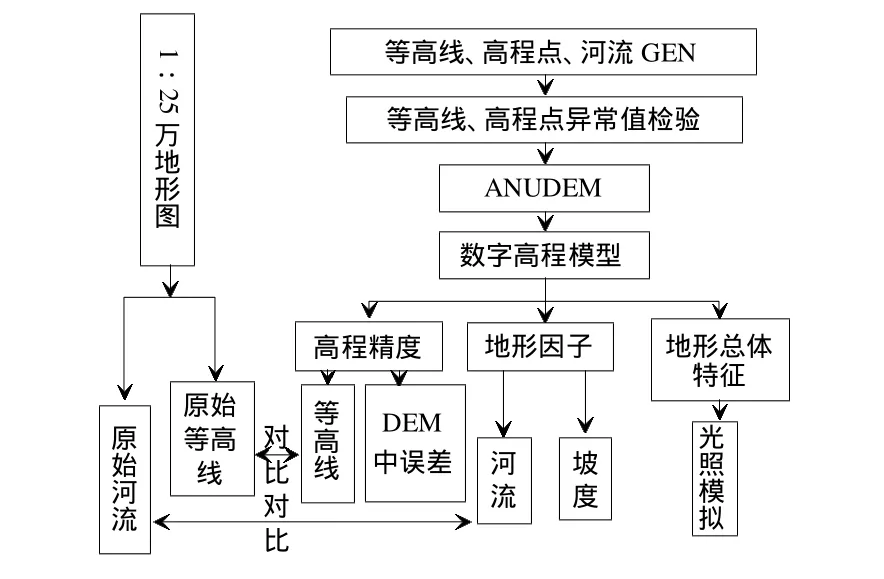

根据数据的特点和ANUDEM软件的要求,对数据进行预处理:①地图拼接:将以标准分幅为单元存储的有关信息拼接成一个数据单元;②投影转换:将数据的投影转换为Albers投影;③查错处理:在Arc/INFO中打开等高线和高程点数据看有无零值高程点和错误等高线,进行处理;④格式转换:在 Arc/INFO软件workstation中利用ungenerate命令,将等高线、高程点和河流转换成ANUDEM可以读取的GEN格式;⑤DEM的生成:在ANUDEM中加入等高线、高程点、河流的GEN文件,生成所需要的DEM,具体研究及评价方法如图1所示。

图1 实验流程图

2 ANUDEM参数的特点

2.1 分辨率

DEM分辨率是DEM刻画地形精确程度的一个重要指标,同时也是决定其使用范围的一个主要的影响因素。DEM的分辨率是指DEM最小的单元格的长度。因为DEM是离散的数据,所以(X,Y)坐标其实都是一个个的小方格,每个小方格上标识出其高程,这个小方格的长度就是DEM的分辨率。分辨率数值越小,分辨率就越高,刻画地形程度就越精确,同时数据量也呈几何级数增长。所以在DEM制作和选取的时候要依据需要,在精确度和数据量之间做出平衡选择。目前我国已经完成了1∶50 000地形图DEM数据库的建设。

2.2 系统计算迭代次数

AUNDEM采用了多分辨率差值算法,每个分辨率的插值通过有限差分方程实现。可以根据不同的地形特征设定合适的迭代次数。系统运行记录文件中记录了剩余新数据行数,其值随运算过程不断减小,值越小说明后续迭代对DEM的影响越小,因而DEM也越稳定。根据ANUDEM手册本次实验的迭代次数设为35次。

2.3 粗糙系数

为了消除数据错误对插值的影响,克服拟合过程生成的非真实地形,ANUDEM引入了粗糙度函数,使预测值接近测量值,同时使拟合表面平滑。第一粗糙一般为0,第二粗糙系数(Rn)要根据数据和应用做出选择。本次实验第二粗糙系数设为0.5,实验取得的结果相对较好。

2.4 内插方法

施工区域油层划分为六个不同区带,已燃区、燃烧带、结焦带、蒸发区、轻质油带、富油带和未受影响区。物理化学反应主要集中在蒸汽区(热蒸馏),结焦区(高温热裂解),燃烧区(高温氧化)。

ANUDEN内插法采用迭代有限微分内插技术,既有如反距离加权平均内插法等局部内插法的计算效率,又有如克里金和样条函数插值法等整体插值法的表面连通性,ANUDEM实质是Wabba提出的离散化薄板样条插值法。

3 DEM质量评价

DEM的数据质量是DEM数据在表达空间位置、高程和时间信息这3个基本要素时所能达到的准确性、一致性以及它们三者之间的统一性的程度。时间是现势性问题;空间位置和高程的准确性指的是DEM对地形表达的真实性。对DEM进行质量评价时,主要关注以下几个方面:高程精度(DEM中误差、等高线套合)、地形因子 (坡度、平面曲率)和地形总体特征(光照模拟)。

3.1 高程精度

3.1.1 等高线回放

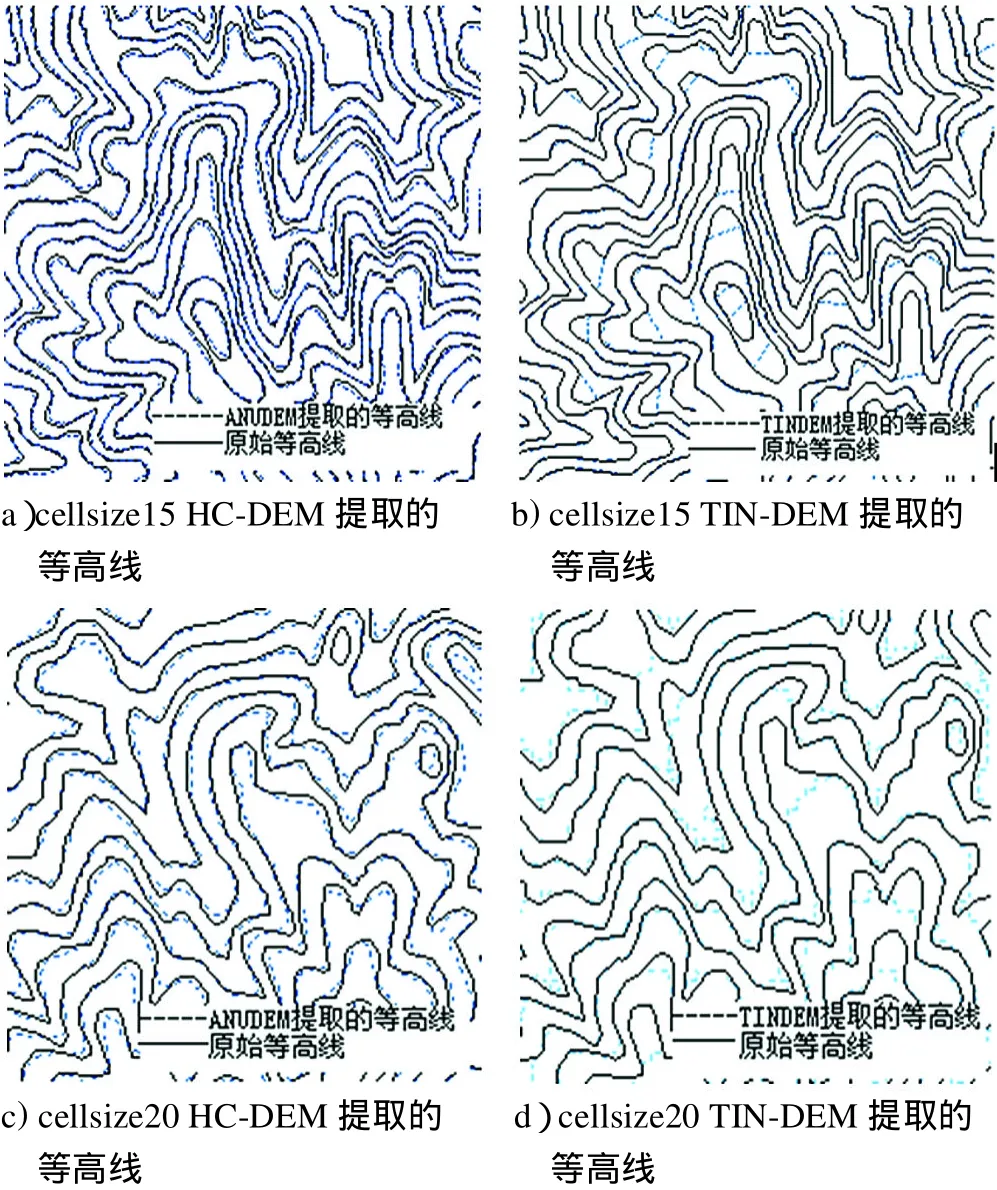

在目前对DEM尚缺乏有效理论精度估计的情况下,回放等高线法是一种准确、全面、自然的误差评价方法。DEM回放等高线与原始等高线进行对比分析是一种客观准确、形象直观的DEM精度评估方法。TIN建立的DEM始终存在一些平顶现象,一些较小的侵蚀沟被忽略,其上提取的河流不完全连续,多处出现重线条河流,因而不能如实反映地形起伏的细部特征。而基于ANUDEM建立的DEM,其上提取的等高线形状与输入等高线吻合度较高,较好地表现了地形的形态和起伏,对地形和坡度的反应更加连续和光滑。利用ANUDEM分别生成Cellsize 15 m和20 m的DEM,进行等高线套合比较。在不同分辨率下基于 Hutchinson方法生成的Hc-DEM和基于TIN方法生产的TIN-DEM,从图2可以看出前者派生出的等高线和原始等高线的吻合度较高。

图2 基于Hutchinson和TIN方法在不同栅格大小下提取的等高线比较

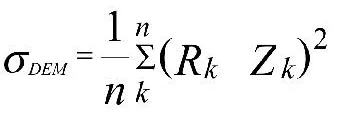

3.1.2 检验点法

将一部分实测点不参与运算(随机抽取或者格网状分布),计算插值结果与这些点的差,并计算中误差。假设检查点的高程为Zk(k=1,2,…,n),建立DEM后,由DEM内插出这些点的高程为Rk(k=1,2,…,n),则DEM的精度为:

3.2 地形因子

3.2.1 坡度

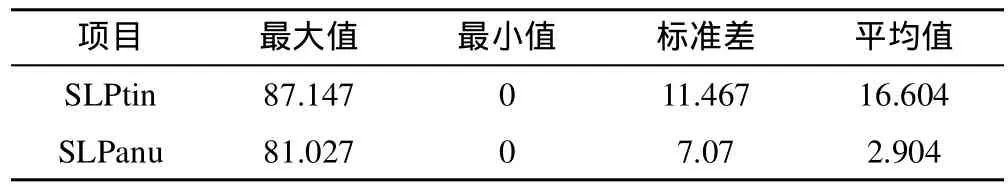

坡度也是反映DEM质量高低的又一标准,如表1所示,SLPanu的最大值和标准差都要比SLPtin小,说明ANUDEM生成的DEM更加连续和光滑。而TINDEM的坡度变化具有更大的突变性。由于这个原因,坡度表面边沿呈明显的带状,而ANUDEM的坡度图边缘不明显。

表1 不同方式建立的DEM对坡度的反映

由于坡度数据是由DEM提取的,因此TIN-DEM的优缺点对由此提取的坡度数据影响很大。在坡度较陡的地区坡度值较大,真实地表现出地表突变地形,这类情况在黄土塬的边缘地区表现得十分明显。但 TIN数据在平坦地区显示出来的三角形在TIN-DEM上会表现出来,这些三角形在提取的坡度也会表现出来,从而使坡度失真,增加了坡度的不确定性,地势越平坦,等高线越稀疏,这种情况就越明显。此外,由于TINDEM不能很好地表现水文地貌,因此在河谷川地,特别是比较宽的河谷坡度是失真的。此外,受到TIN特殊数据格式的影响,TIN-DEM提取的坡度表现为带状,表现不自然,与实际的坡度有一定的差别。Hc-DEM提取的坡度,表现地形起伏变化比较真实,特别是河谷川地,克服了TIN-DEM的缺点。

3.2.2 平面曲率的提取

图3 Hc-DEM和TIN-DEM提取的平面曲率对比

由图3可知,基于Hutchinson方法生成的DEM较为平滑,而基于TIN方法生成都TINDEM较为破碎,前者相对于后者表达地表的效果更好。

3.3 地形总体特征

3.3.1 光照模拟

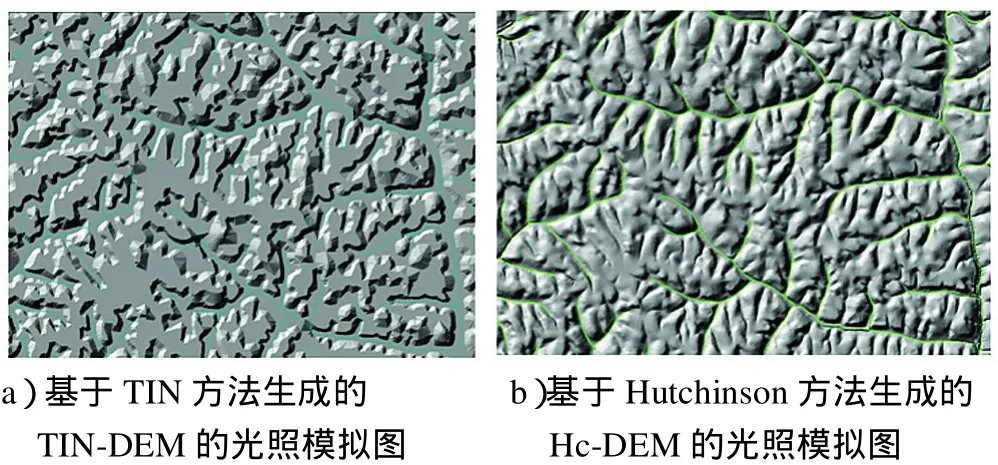

基于TIN-TINLATTICE方法的DEM,难以准确反映地表起伏,而ANUDEM的方法,生成水文地貌关系正确的DEM可以很好地表达地形起伏;并且用TIN生成DEM有明显的假三角形。如图4所示,从地形总体特征来看,基于Hutchinson方法生成的Hc-DEM也优于基于TIN方法生成的TIN-DEM。

图4 Hc-DEM和TIN-DEM提取的光照模拟图对比

3.3.2 水系网格模拟

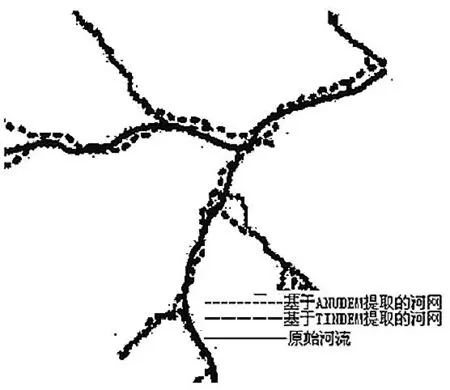

从图5可以看出,基于Hutchinson方法建立的DEM,其上提取水系网格,河流基本连续,提取的水系与输入河流位置基本重叠,偏移量小,而基于TIN-DEM提取的水系与输入河流位置有些偏移,说明基于Hutchinson方法建立的DEM质量优于TIN方法建立的DEM。

图5 基于不同DEM提取的网格图

4 结 语

ANUDEM在全球都有广泛的应用,通过对DEM光照图、DEM中误差、坡度和回放等高线的研究表明:ANUDEM建立的DEM可以准确地反映地形信息,明显优于基于 TIN方法生成的 TIN-DEM。其插值生成DEM能更加准确地反映水文地貌特征,同时还可以有效地修改插值源数据中的错误,并且以此方法确保DEM分辨率相对客观。因而该方法明显优于基于多要素TIN构成的DEM,而且相比其他方法还有以下优点:①水系的提取,ANUDEM采用地形强化算法,使输出DEM所提取的水系与真实水系极为吻合,提高了水文分析的准确性,在水文学有一定意义。②地形强化作用,有限微分样条插值法使生成的 DEM较常规方法更加圆滑、更符合地表特征,其提取的坡度也更为真实准确。在退耕还林、水土保持方面具有很重要的意义。③伪下陷的处理,ANUDEM在生成DEM的同时自动去除伪下陷点。虽然基于ANUDEM建立的DEM具有明显优于常规TIN方法生成的DEM,但作为生产规则格网DEM方法的一种,不可避免的在平坦地区出现数据冗余,此外,由于ANUDEM的平滑作用在地形垂直变化较剧烈的地方,对真实地貌反映会出现偏差,对于改进方法有待进一步研究。

[1] Moore I D,Grayson R B,L and son A R.Digital Terrain Modeling: A Review of Hydrological,Geomorpho Logical, and Bilogical Appllications[J].Hydrological Processes,1991,5(1):3-30

[2] 杨勤科,Tim R.M cvicar,李领涛,等.ANUDEM-专业化数字高程模型插值算法及其特点 [J].干旱地区农业研究,2006,24 (3):38

[3] 师维娟,杨勤科,赵东波,等.中分辨率水文地貌关系正确DEM建立方法研究——以黄土丘陵区为例[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2007,35(2):144

[4] 张彩霞,杨勤科,段建军,等.一种高质量的数字高程模型(DEM)建立方法——ANUDEM法[J].中国农学通报,2005, 21(12):412

[5] 范青松,汤翠莲,胡鹏,等.DEM精度检查中等高线回放的量化方法[J].测绘科学,2008,33(3):118-120

[6] 王光霞,边淑莉,张寅宝,等.用回放等高线评估DEM精度的研究[J].测绘科学技术学报,2010,27(1):5

[7] 汤国安,陶旸,王春,等.等高线套合差及在DEM质量评价中的应用研究[J].测绘通报,2007(7):65-67

Building and Quality Evaluation of DEM Based on Hutchinson

by CHOU Shuren

The Regular Grid Digital Elevation Models with high quality are the premise of calculating slope gradient,aspect and modeling hydrology accurately.The most widely used abroad Hutchinson method is based on the DEM interpolation method and application of the algorithm ANUDEM.This software used the software limited differential interpolation techniques and terrain strengthening algorithm,and automatic removed generate pseudo subsidence data input error files.The study showed that the surface of the DEM was smooth,the contours and the streamlines form the DEM were matching well to the originals and the slope was correct.

Digital Elevation Model,ANUDEM,quality assessment

2011-06-02

项目来源:江西省水土保持科学研究所开放研究基金资助项目(201104)。

P208

B

1672-4623(2012)03-0127-03

丑述仁,硕士,主要从事GIS与遥感应用研究。