九嶷山自然保护区土壤类型及成土过程分析

余 霞, 谭长银1

(1.湖南师范大学a.资源与环境科学学院,b.生命科学学院,中国 长沙 410081;2.中南林业科技大学野生动植物保护研究所, 中国 长沙 410004)

湖南省九嶷山自然保护区是九嶷山国家森林公园的一部分,位于东经111°55′9″~112°3′25″,北纬25°11′39″~26°22′13″之间.总面积10 236.3 hm2,分核心区、缓冲区和实验区3个区.保护区生物资源丰富,国家级保护动物和植物种类繁多,是难得的自然资源宝库.因地处南岭山脉荫渚岭北麓,土壤类型多样,其地理生物特性和旅游价值引起许多学者的关注[1-3].经过多年的保护,区内生物多样性已经发生了较大的变化,根据保护区建设的需要,2011年8月,由中南林业科技大学牵头组成的科考队对保护区进行了地质、地貌、气象气候、水文、土壤、动植物、微生物等多学科的联合考察.本文是在土壤考察的基础上,结合室内分析结果,揭示了区内主要土壤类型的基本特征,并对区内主要成土过程进行了分析.此研究对了解九嶷山自然保护区土壤形成规律及其影响因素有一定的指导意义.

1 调查、采样和分析方法

九嶷山自然保护区野外土壤考察设计了3条考察线路,分别是畚箕窝、三分石和婆婆石,根据山体的海拔高度,结合典型植被类型选择土壤观测点,作者对牛头江村、羊岩坪和驻龙门等地的耕作土壤和自然土壤进行了系统调查[4].三分石的耕作土壤主要用于种植厚朴,牛头江的耕作土壤主要用于种植玉米.对典型剖面进行了样品采集,样品经风干、磨细、过筛后进行土壤基本性状分析,样品分析方法见文献[5~6].采样点及其基本情况见表1.

表1 九嶷山土壤剖面采集记录

2 九嶷山自然保护区土壤形成条件

九嶷山自然保护区地势南高北低,从南向北沿剥夷面呈多级阶梯梯状逐级倾斜.北部为石灰岩低山,海拔多在300~800 m,峰林和岩溶地貌发育;南部为花岗岩中山地貌,海拔均在500 m以上,山脉连绵起伏,脉络清晰,主山脊线呈北东—南西走向,山势雄伟,重峦叠嶂,谷深坡陡,切割强烈.保护区内海拔1 000 m以上的山峰有71座,其中1 500 m以上的山峰还有63座.土壤形成的气候、母质、地形、植被等条件较为复杂.

2.1 气候条件

九嶷山保护区处于中亚热带季风湿润气候区,气候上属于中亚热带向南亚热带过渡地带,气候温和,冬暖夏凉,雨量充沛,干湿季节交替明显.

据气象站20多年观测的资料统计[4],该区年平均气温14~17.5 ℃,7月平均气温22.7~27.1 ℃,1月平均气温3.8~6.8 ℃.由于山体高大,气温、活动积温、无霜期梯度变化明显,山区内400 m以下,年平均气温17 ℃以上;400~800 m,年均温15~17 ℃;800 m以上年均气温低于15 ℃.九嶷山自然保护区内气温随山体垂直变化特点明显.区内海拔每升高100 m,气温约降低0.48 ℃[5],活动积温减少190~200 ℃,无霜期减少12天.

山区雨量充沛,年平均降水天数达140~180 d,降雨量为1 577~2 004 mm ,降雨量多集中在春夏两季,秋季次之,冬季最少.降雨量随着海拔高度的增加而增加,保护区内海拔每增加100 m,年平均降雨量增加50 mm左右.保护区内年平均湿度为81%~83%.由于自然和人为因素影响,保护区内气候状况与保护区外显著差异,具有明显的局地小气候特点.

九嶷山自然保护区由于地形复杂,森林覆盖情况不同,山体海拔高度、坡面以及所处地段不一样,气候受局地环境的影响较大,这种局地小气候对土壤的形成及其分布状况产生了重要影响.

2.2 成土母质

九嶷山自然保护区及其周围地区出露岩层主要是元古代末期和加里东期及燕山期侵入岩.主要成土母岩为加里东运动后形成的砂页岩和石灰岩,还有部分板页岩、砂岩以及侏罗纪末期燕山运动侵入的大量花岗岩[4].区内花岗岩为主要表露地层,在保护区内呈岩基产出.岩石呈粒状结构、块状结构,节理发育,沿节理面常形成奇特的尖峰、陡壁及倒石堆[8],景区内海拔1 959.2 m的畚箕峰,1 815 m 的三分石,1 870 m的香炉石和1 582 m的婆婆石,尖峰突兀矗立,直插云霄.花岗岩风化物疏松透水,浅层地下水丰富,泉水出露较多,所形成的土壤质地疏松,呈酸性反应,含钾丰富.砂岩风化物虽质地较好,但矿质养分不多.

2.3 地形

保护区所在的九嶷山属中低山,高度处于平原和高山之间,以海拔1 000 m~1 500 m的山峰居多,1 500 m 以上的山峰有63座,山体庞大,山峰高耸,沟谷深切,区内四水发育,山地、山冲平地和山地等多种地形存在,复杂多样.地形的多样化影响着植物的生长和局部小气候的变化.区内低山、丘陵地区由于高温多雨,使土壤脱硅富铝化作用强烈而呈红棕或棕红色;而海拔较高地区由于温度较低、云雾偏多、湿度较低海拔地区大使得土壤的脱硅富铝化作用减弱,铁铝氧化物逐渐减少,且Fe2O3逐渐被水化为Fe2O3·H2O,土体逐渐变黄.

2.4 植被

保护区地处南岭山区,气候上属中亚热带向南亚热带过渡地带,在植物资源的特征上也反映出具有过渡地带的特点.植物资源以亚热带区系成分为主,但也有部分热带及暖温带区系成分加入.本区原生植被类型以常绿阔叶林为主,森林垂直带谱不明显,常绿阔叶林可以分布到山顶地势较平坦的地段,只是随海拔高度变化,组成常绿阔叶林的树种有变化.海拔300~700 m以下,分布着华南植物区系的沟谷常绿阔叶林;700~1 200 m生长着中亚热带成分为主的中山常绿阔叶林;1 200~1 600 m则为针阔混交林,或常绿落叶阔叶混交林;1 600 m以上分布着杜鹃(Rhododendronspp.)、桤叶树(Clethraspp.)丛林、毛玉山竹(南岭箭竹)(Yushaniabasihirsuta)等为主的灌丛或山顶灌草丛;再往上则为岩石裸露的石峰.保护区内的森林能形成独特的气候环境,与无林地区相比,其在水份、湿度、温度等方面都为土壤的形成发育提供了不同的条件.

3 保护区主要土壤类型及分布

3.1 山地红壤

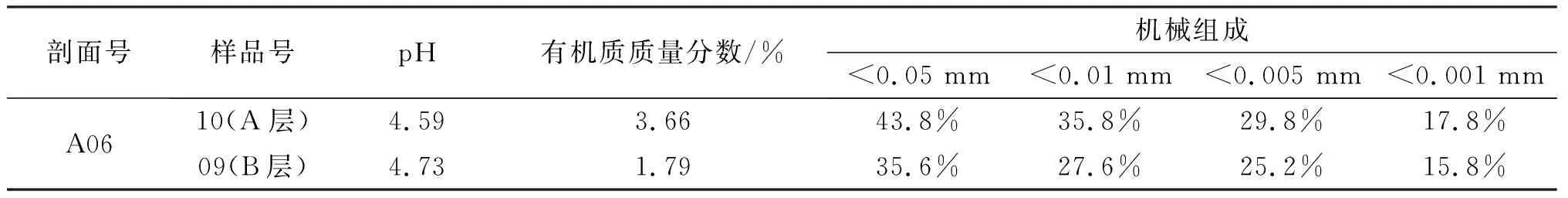

山地红壤在中国土壤系统分类中属于富铁土纲,湿润富铁土亚纲[9-10].区内这类土壤主要分布于海拔750 m以下地区.主要成土母岩为石灰岩、砂岩等;气候温暖湿润,相对湿度较大.为马尾松林、油茶林、果木林和灌丛草类所覆盖.海拔644 m的黄河村山地红壤剖面(A06),土壤母质为花岗岩风化物,土壤剖面主要特征表现为[11-12]:0~45 cm腐殖质层(A),黑褐色,砂壤砂土,粒状结构,疏松,根系较多,有机质质量分数为3.66%,pH值4.59;45~70 cm淀积层(B),黄红色,砂土,粒状结构,松散,根系少,有机质质量分数为1.79%,pH值4.73.从机械组成分析结果来看,淀积粘化作用过程不明显.其基本性质见表2.

表2 九嶷山自然保护区典型山地红壤剖面土壤的基本性质

综合分析,九嶷山自然保护区典型山地红壤的主要特点表现为:发育于花岗岩母质的山地红壤,质地砂多粘少.剖面土体呈红褐色或者黄红色,表土颜色深,表土以下土体颜色逐渐变浅呈红色或者黄红色.土壤有机质含量相对较低,由上向下,有机质的含量降低明显,体现了森林土壤累积有机质的特点.土壤溶液呈酸性,pH值在4.50~4.75之间.土壤养分中N、P、K质量分数表现为由上向下逐渐减少,A层全N质量分数为0.23%,到B层已降为0.006%;全磷质量分数也是如此,在A层全P质量分数为0.06%,B层为0.04%; A层全K质量分数为3.91%,B层为3.73%,可见植物在表层土壤养分的富集中有重要作用.

3.2 山地黄壤

山地黄壤在中国土壤系统分类中属于富铁土纲,常湿润富铁土亚纲[9-10].九嶷山自然保护区中,这类土壤主要分布于海拔750 m至1 000 m的地区,是区内的主要土壤类型之一.成土母岩主要有花岗岩、灰岩、砂岩和板页岩等.其较山地红壤具有气温较低、降水较多、空气湿度大的特点.自然植被以常绿阔叶林为主,阔叶林生长繁茂,是九嶷山自然保护区保存较好的区域.该区土壤土层深厚、土壤肥力较高[13],适于林木生长.土体由于氧化铁水化呈黄色,心土蜡黄色.海拔936 m方塘坳山地黄壤剖面(A04),成土母岩为花岗岩,植被类型为甜櫧(Castanopsiseyrei)、多脉青冈 (Cyclobalanopsismultinervis)、金叶白兰(Micheliafoveolata)、石栎(Lithocarpusspp.)、黄樟(Cinnamomumparthenoxylon)、木荷(Schimaspp.)等常绿树种.剖面中0~3 cm为未分解和半分解状态的枯枝落叶层;3~15 cm腐殖质层(A),暗黄棕色,壤土,粒状结构,疏松,根系多,有机质质量分数为5.20%,pH值4.83;15 cm以下淀积层(B),淡黄棕色,壤土,粒状结构,紧实,根系少,有机质质量分数为2.11%,pH值4.94.土壤基本性质有关数据见表3.

表3 九嶷山自然保护区典型黄壤剖面土壤的基本性质

综合分析,九嶷山自然保护区典型山地黄壤主要特点表现为:剖面土体呈淡黄棕色或黄棕色,表土颜色较深.土壤有机质质量分数不高,A层土壤有机质质量分数为5.20%左右,而B层有机质质量分数降为2.11%,由上向下,有机质的质量分数显著降低.土壤溶液呈酸性反应,pH值在4.80~5.20之间.土壤养分中全N、全P质量分数有由上而下减少的趋势,A层全N质量分数为0.56%,到B层为0.118%,全P质量分数也是如此,在A层为0.235%,B层为0.213%.

3.3 山地黄棕壤

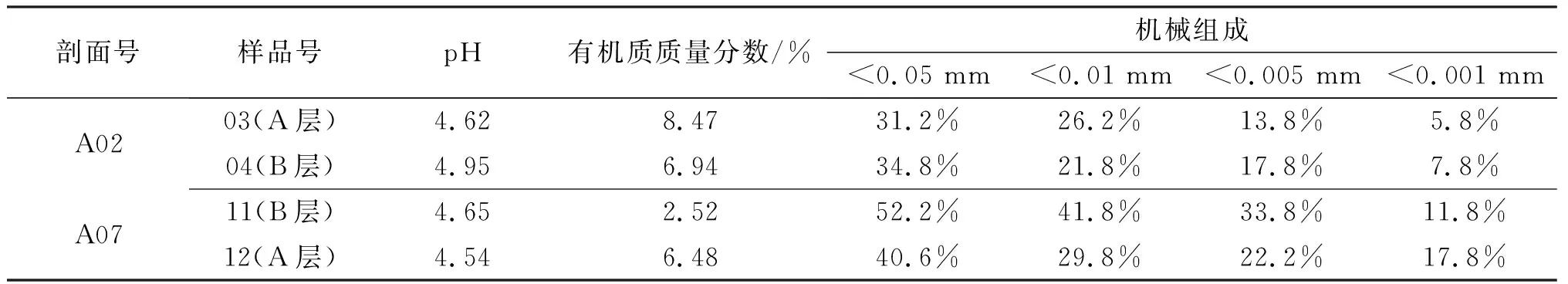

山地黄棕壤在中国土壤系统分类中属于淋溶土纲,常湿淋溶土亚纲[9-10].这类土壤主要分布在海拔1 000~1 600 m的常绿阔叶林地区,也有大量灌木丛和茅草伴生;成土母岩为砂岩、板页岩和花岗岩,土层较薄,土壤剖面层次分明,有明显的枯枝落叶层,有机质积累过程明显,腐殖质层以下为一层黄棕色土层,土壤富铝化过程比山地黄壤弱.九嶷山自然保护区内的山地黄棕壤多是砂岩发育而成.位于海拔1 223 m的三分石半山腰(A02)和海拔1 106 m的婆婆石(A07)两个山地黄棕壤剖面基本性质数据见表4.

表4 九嶷山自然保护区典型黄壤剖面土壤的基本性质

三分石半山腰(A02)剖面的基本特征表现为:0~4 cm为未分解和半分解的枯枝落叶层;4~14 cm是腐殖质层(A),黑棕色暗棕色,砂壤,粒状结构,疏松,根系较多,有机质质量分数高达8.47%,pH值4.62;14~64 cm为淀积层(B),淡黄棕色,砂土,粒状结构,稍紧实,根系少,有机质质量分数为6.94%,pH值4.95.

综合分析,九嶷山自然保护区山地黄棕壤具有以下特点:土体呈暗黄棕色或淡黄棕色,表土颜色深,表土以下土体颜色逐渐变浅呈淡黄棕色或黄棕色.有机质质量分数高,A层为7.10%~8.56%,生物积累过程明显.土体呈酸性,pH值在4.60~4.95之间.土壤N、P、K养分含量呈现由表土向下减少的趋势.

3.4 山地灌丛草甸土

山地灌丛草甸土在中国土壤系统分类中属雏形土纲,常湿雏形土亚纲[9-10].主要分布在山体顶部区域.成土母质以花岗岩风化物为主,土层浅薄.植被多为矮林和灌草丛植被,在温凉、湿润的气候条件下,草甸植物繁茂,草甸化过程及腐殖质化过程明显,表土层黑褐色.位于海拔1 463 m的三分石山地灌丛草甸土剖面(A01)的基本特征表现为:0~6 cm为未分解和半分解的枯枝落叶层;6~15 cm是腐殖质层(A),黑棕褐色暗棕色,砂壤,粒状结构,根系较多,有机质质量分数为6.92%,pH值4.85;15~40 cm为淀积层(B),淡黄棕色,砂土,粒状结构,稍紧实,根系极少,有机质质量分数为3.11%,pH值4.77. 40 cm以下可见“豆腐渣”状的花岗岩风化物.土壤剖面基本性质相关数据见表5.

表5 九嶷山自然保护区山地灌丛草甸土剖面土壤的基本性质

综合分析,九嶷山自然保护区山地草甸土具有以下特点:土壤风化层较薄,一般40 cm左右.土体从表土至表土以下,颜色呈黑褐色变为淡黄棕色.表层土壤有机质质量分数较高,为6.90%~8.56%.土体呈酸性,pH值为4.70~4.95,腐殖质层与淀积层土壤pH差异较小.

3.5 耕作土壤

本次考察的耕作土壤主要分布在海拔750 m以下的村落聚居区内,少数分布在区内海拔750~1 000 m范围内.牛头江村玉米地土壤(A05)砂性较强,熟化程度较高,耕层15 cm左右,种植玉米(Zeamays)、红薯(Ipomoeabatatas)等农作物.土壤呈酸性,pH值为4.64,有机质质量分数为4.58%.三分石山脚厚朴园土壤(A03)发育于花岗岩风化物,质地较粗,有机质及钾的含量较高,耕层厚度为15~20 cm,曾用于水稻种植,现已退田还林,种植厚朴.土壤呈酸性,pH值为3.98,有机质质量分数为6.67%,土壤粘粒含量较低(表6).

表6 九嶷山自然保护区耕作土壤基本性质

4 九嶷山自然保护区的主要成土过程

九嶷山自然保护区位于中亚热带季风湿润气候区,属中亚热带山地气候,自然植被为常绿阔叶林.在各种气候和生物条件的综合影响下,土壤的形成过程主要是与水热条件密切相关的脱硅富铝化过程和深受自然植被状况影响的生物积累过程.在有些土壤剖面,也可以看到明显的黏化过程[9].

4.1 脱硅富铝化过程

九嶷山自然保护区内年平均气温14~17.5 ℃,≥10 ℃的活动积温在5 200 ℃以上,全年日照时数为810.6~1 260.1 h,太阳辐射总量477.12 kJ/cm2;降雨量为1 576.8~2 048.3 mm.这种热量丰富、光能充足、降雨丰沛的气候条件,极有利于岩石矿物化学分解作用的进行.区内成土母岩以花岗岩、变质岩和碳酸盐岩类为主,主要类型包括黑云母花岗岩、二长花岗岩、板岩、变质砂岩和石灰岩、白云岩等.在亚热带季风湿热气候条件下,土壤形成过程中原生矿物质强烈分解,硅酸盐发生强烈的水解,释放出大量的盐基物质,使土壤溶液呈中性或碱性环境.在丰沛雨水作用下,风化层受到强烈淋溶,土体和风化物中的K+、Na+、Ca2+和Mg2+大量淋溶, Al2O3、Fe2O3显著地累积下来,Al、Fe、Mn的氧化物在土体中相对富集[4].

4.2 生物累积过程

九嶷山自然保护区由于光热资源丰富,降水充沛,植被以常绿阔叶林为主,并夹有落叶针叶树种,植物生物量大,每年的枯枝落叶给土壤提供了大量的有机物来源.因此,生物积累过程是保护区内土壤形成的重要过程.在海拔较低地区,自然植被为常绿阔叶林,但已被破坏.除局部陡峭沟谷保留常绿阔叶林外,大部分地区多为人工马尾松林、油茶林、果木林和灌丛草类所替代;有机物的来源虽然不少,但气温较高,微生物活动强烈,矿质化作用强,土壤有机质积累较少.随着海拔的升高,气温降低,降雨量增多,相对湿度大,有利于有机质的累积,土壤有机质的含量高.但九嶷山保护区土壤有机质的积累明显与山地所处的具体条件有关.在海拔较高地区,如海拔1 000 m以上的山地黄棕壤区和山地灌丛草甸土区,主要以矮林和灌草丛植被为主,有机物的来源相对较少,土壤有机质积累也少.但山地黄壤有机质含量明显高于山地黄棕壤和山地灌丛草甸土,这是由于山地黄壤分布于山地中上部,植物生长茂盛,枯枝落叶多,加上森林郁闭度大,林内阴暗潮湿,有利于有机质的积累;而山地黄棕壤分布于山地上部,山风大,森林有矮化现象,且郁闭度小,有机质的积累相对而言不如山地黄壤;山地草甸土则主要为草本植物,生长茂盛,但不及森林的枯枝落叶多,因而有机质含量低.

4.3 粘化过程

土壤形成中的粘化过程是指土体中粘土矿物、次生层状硅酸盐的生成和聚积过程.土壤粘化作用的强弱同气候条件有着密切的关系.在温暖多雨的亚热带季风气候条件下,原生矿物中的铝硅酸盐在风化和成土过程中不断受到分解和破坏形成次生粘土矿物,并随下渗水在土体中向下部移动,在土体中一定发生层累积起来,形成积淀粘化现象.随着淋溶的进行,次生粘土矿物中的三氧化物也在土体中发生移动和聚积.温暖湿润、干湿交替的条件有利于粘土矿物的形成和积淀,粘化过程表现得最为强烈,如棕壤的形成等.

5 结语

九嶷山自然保护区主要自然土壤类型包括:山地红壤、山地黄壤、山地黄棕壤和山地草甸土.各类型土壤均有其特定的剖面特性,但几项基本理化性质的变化情况趋于一致.土壤有机质的含量虽因所处地理位置而各不相同,但均表现为由上而下有机质的含量显著降低的趋势,表现出森林土壤累积有机质的特点.耕作土壤有机质含量较高,土壤肥力水平较高,有利于作物的生长.区内土壤的形成过程主要是与水热条件密切相关的脱硅富铝化过程和深受自然植被状况影响的生物积累过程.

参考文献:

[1] 许树辉. 九嶷山风景区旅游资源评价与开发研究[J]. 邵阳师范高等专科学校学报, 2001,23(5):82-86.

[2] 许树辉. 欠发达山岳区旅游资源层次性开发研究——以湖南省九嶷山风景区为例[J].热带地理, 2002,22 (1):66-70.

[3] 欧阳杏蓬. 天下九嶷[J]. 民族论坛, 2011(4):58-59.

[4] 宁远县土壤普查办公室,宁远县农业局土肥站. 宁远县土壤志[Z]. 1982:2-8, 51-58, 65-69.

[5] 鲁如坤. 土壤理化分析[M ]. 上海:科学技术出版社, 1978:62-510.

[6] 鲍士旦. 土壤农化分析[M ]. 北京:中国农业出版社, 1981:25-227.

[7] 马溶之. 中国山地土壤的地理分布规律[J]. 土壤学报, 1965,13(1):1-6.

[8] 中国科学院贵阳地化所. 华南花岗岩类的地球化学[M]. 北京:科学出版社, 1979.

[9] 中国科学院南京土壤研究所土壤系统分类课题组,中国土壤系统分类课题研究协作组.中国土壤系统分类检索[M].3版. 合肥:中国科学技术大学出版社, 2001:21-180.

[10] 龚子同. 中国土壤系统分类:理论·方法·实践[M]. 北京:科学出版社, 1999:39-45.

[11] 李天杰. 土壤地理学[M]. 北京:高等教育出版社, 2004:164-167.

[12] 刘光崧. 土壤理化分析与剖面描述[M]. 北京:中国标准出版社, 1996.

[13] 刘洪鹄, 赵玉明, 王秀颖,等. 土壤肥力评价方法探讨[J]. 长江科学院院报, 2008,25(3):62-66.