温州模式“蜕变”

文|《小康》记者 罗屿

温州模式“蜕变”

文|《小康》记者 罗屿

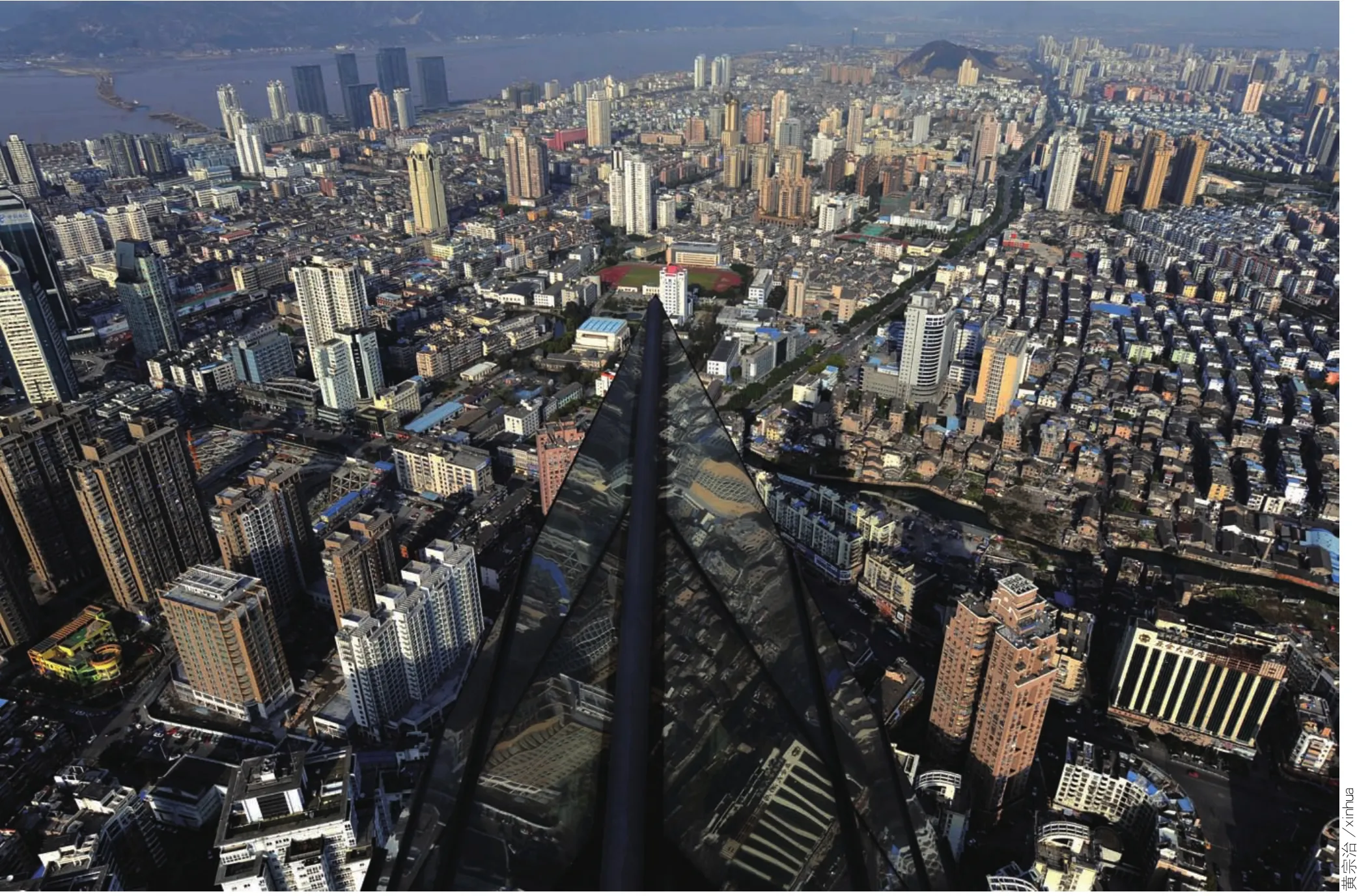

温州是一面旗帜,中国改革的旗帜,也是一面三十年来争议不断的旗帜。“温州模式”已远远超越经济学社会学最初对它的解释,它在发展中迷茫,在艰难中行进。这一次金融改革,能否助推“温州模式”完成新一次蜕变?

4月13日的温州,一场央视主办名为“探路温州金融改革”的论坛上,出席人数最多的并非官员、学者,而是温州当地草根中小企业家们。他们中的很多,甚至是站着听完整场论坛。

惊喜,疑虑,乐观,悲观——面对3月28日获批“金融综合改革试验区”的消息,企业主们内心五味杂陈。

李建江,温州一家打火机企业负责人坦言,在去年资金链最紧张的时候,为了买原料,他借了300万的高利贷,利息三分。而中小企业最困难的就是没有抵押物。

有着同样遭遇的是刘顺峰,去年他的企业建设新厂区,但由于银根收紧,银行压缩了他的信贷规模,最终他借了近亿元的民间资金,平均利息三分,这直接导致财务成本占到企业成本预算的10%左右。刘顺峰说,幸亏自己的企业生产的是光纤通讯核心器件陶瓷插芯,利润比传统行业高出几倍,否则早就吃不消了。“如果银行能解决,我要省掉三千多万资金。”

像李建江、刘顺峰这样热切关注此次金融改革的温州企业家还有很多。他们关心改革能多大程度帮助他们走出困局。

金改,关乎他们的命脉。

2011年9月以来,温州地区中小企业由于资金链断裂,无法偿还借款,出现企业主“跑路”、跳楼自杀现象,引发民间借贷危机。危机迅速蔓延至浙江、江苏、内蒙古等其他地区。

尽管自2011年下半年以来,国家出台了多项缓解温州中小企业贷款难问题的举措,但温州的民间信贷危机还远未结束。甚至坊间有消息称,由于支撑温州民间信用的担保体系崩塌,温州民间信贷已基本“冬眠”,无论银行还是小额贷款公司等非银行金融机构现在都非常“惜贷”,跑路潮仍在继续,因信贷压力而自杀的事件仍不断见诸报端。

温州银监局的资料则显示,2012年2月末温州银行业不良贷款率为1.74%,已经8个月呈现上升态势,比2011年6月末最低时的0.37%飙涨了370.27%,达到了十年来的历史高位。

更让温州中小企业雪上加霜的是,2012年开始出现罕见的“订单荒”。据温州海关数据统计,2012年2月温州外贸出口5.14亿美元,同比减少30.87%,环比减少更高达72.05%。其中受欧债危机影响,对欧盟贸易额为1.5亿美元,同比减少44.35%。

所有这些,都在为顶层设计传递一个信号:温州金改,迫在眉睫。

危机推动改革

外界普遍认为,正是2011年下半年温州爆发的民间借贷危机、跑路事件,直接促成了这次国家层面的金融改革试验区落地温州。“更深层的原因不在于此。”浙江大学社会科学学部主任史晋川表示,其实早在2010年,温州市委书记陈德荣在察觉到温州高利贷问题后,很快就决定以此为契机推动一场金融改革。

“包括省金融办主任、人民银行行长、银监局局长,都找到我们谈了温州发展过程中企业的融资难和进行金融体制改革与创新问题。并委托浙江大学,由我做组长,为温州地方政府起草了四份研究报告。”

史晋川说,一份研究报告,是《温州地方金融改革创新总报告》。还有三份分报告分别是《构建以间接融资体系为主的温州地方金融体系报告》;《构建以直接融资为主的温州地方金融体系报告》;《关于在温州地区开展利率市场化试点的报告》。

2011年4月,史晋川带领的课题组完成报告,提交给温州市委、市政府。正是浙大的这组报告,成为日后温州上报国务院“综改方案”的蓝本。

据史晋川透露,当时温州市领导带着方案,跑了很多相关部门,“跑了很长时间”,但一直“没有实质性推进”。

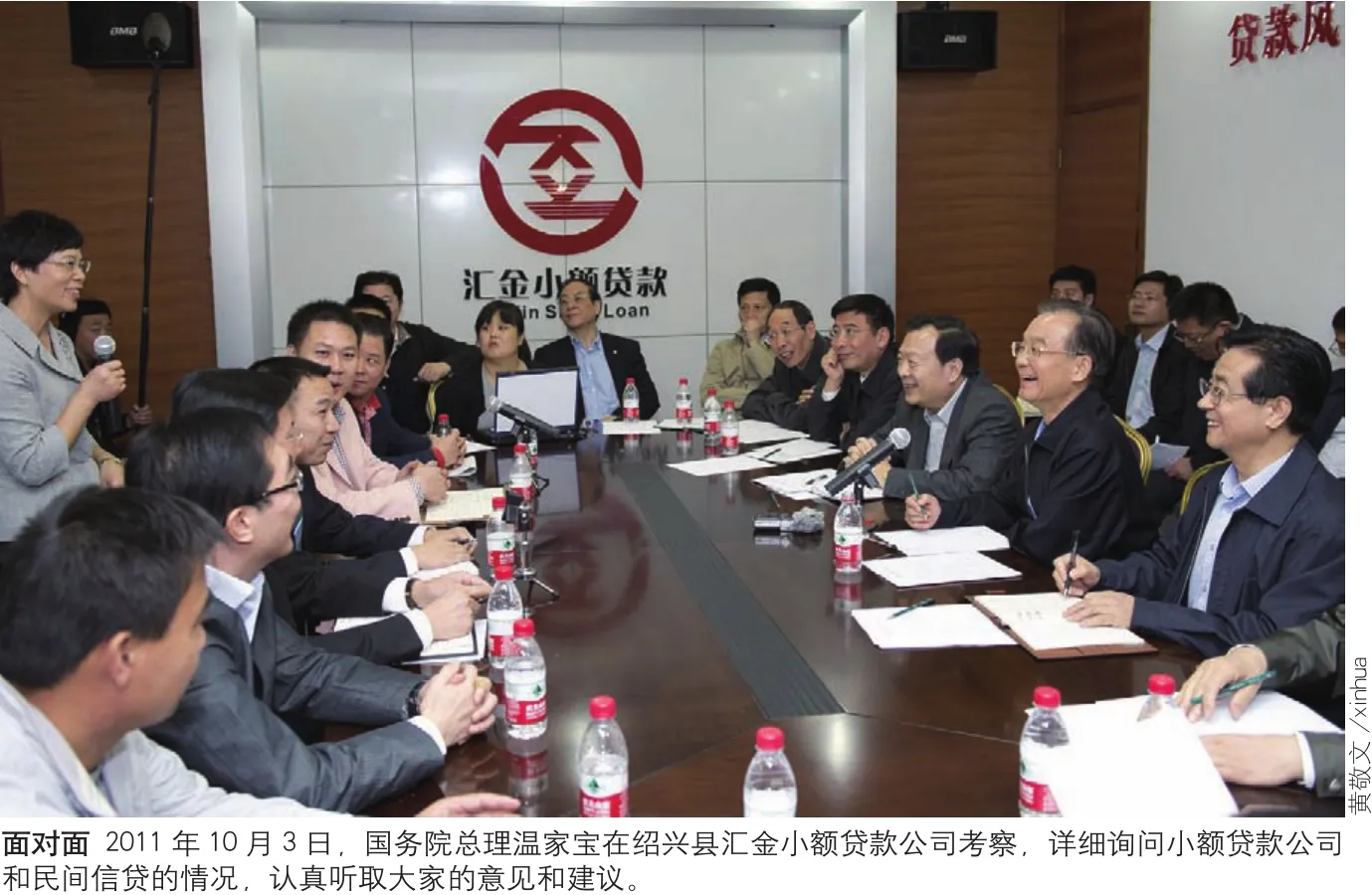

直到2011年下半年,温州民间借贷风险不断积聚爆发。2011年10月4日,温家宝总理视察温州后,当地金融改革才得以加速推动与落实。

温家宝当日到达温州后,一下飞机,便与部分企业负责人举行座谈。当时,温州百先得服饰有限公司董事长叶剑平说:首先,希望政府和金融机构加大对中小企业的支持与保护力度。其次,对中小企业的税能不能减少一点。另外,温州的民间资本还是雄厚的,问题是找不到投资的渠道,借给别人怕拿不回来,存在银行利息较低。民资和民企之间缺乏一个平台、一座桥梁。叶剑平建议,政府应把温州民间资本由“地下”变成“地上”,形成有利于民间借贷健康发展的金融体制。

叶剑平的发言,被温家宝评价为“把温州目前存在的主要问题基本都点到了。”

而点到的这些问题,恰是此次温州金改的重点:如何解决民间资金多但投资难,中小企业多但融资难;如何打通约8000亿民间资金和实体经济之间的对接路径。

十年之后的重建

“这是在2002年中国人民银行总行批准建立温州金融综合改革试验区——其后未曾宣布过取消——十年之后的重建。”曾任温州市经济体制改革委员会主任、政策研究室主任的马津龙如是说。

如马津龙所言,这是时隔近10年,温州再提金融改革综合试验区。2002年8月,时任央行行长戴相龙到温州调研5天,提出温州金融体制改革的设想,当时不仅提到了这次改革没有提及的利率市场化,还明确表示允许民间资本成立民营银行等内容。

然而,那一次的改革,却在是与非的种种争论中,无疾而终。

直至2005年,温州市银监分局和温州市体改委联合完成的一项研究课题还认为,“在当前的形势和经济、金融环境下,设立民营银行时机尚未成熟”,民营银行“不可能解决中小企业融资难的问题”。

温州10年前对改革的推进之所以顾虑重重,或许与民间金融曾经出现的疯狂与混乱有关。

早在戴相龙提出温州金融体制改革设想前,温州就已经成为中国金融改革的先行者。1984年,方培林在温州建立了第一家私人钱庄方兴钱庄。一方面,钱庄得到当地政府的默许,至少可以在本区之内大胆地从事金融事务,可另一方面,它却始终得不到上级银行部门的认可,在法律上处于非法的状态。最终由于自身原因,坚持了5年之久的、带有半地下色彩的方兴钱庄自行关闭。

1986年,杨嘉兴开办了国内第一家股份制私营银行温州鹿城城市信用社。《纽约时报》曾对此评价:“在温州,中国国营银行的垄断地位被打破。”

当年,紧随方培林、杨嘉兴之后,几十家类似金融机构在温州诞生。而就在方兴钱庄开张的一年后,1985年秋天到1987年冬天,却在温州全境爆发了至今忆起仍让人不寒而栗的“金融抬会大灾难”。

抬会,一开始只是一种民间的融资信贷,有些抬会会主原本也是想学方培林搞私人钱庄。可是常规的信贷效益毕竟太低了,马上有人想到了高息融资。先是小心尝试,再是大胆扩展,在滚滚而来的金钱与永远填不满的欲望之间,一种近乎疯狂的金钱游戏开始了。

“在温州市的乐清、平阳一带出现的‘抬会’事件,涉及两亿多资金,波及周围十来个县。这次事件曾引起一系列的斗殴绑架,甚至凶杀事件,严重冲击了温州社会的安定。”中国金融学会理事、老银行家曹尔阶这样回忆当年的事件,“由于‘抬会’资金大部分脱离实体经济,无从产生利润,前边的抬会所获的高息,吃掉了后来者的本金,最后因再没有新的资金进入继续抬会,终于倒会。”

更为疯狂的是,当年为了获得政治上的庇护,还出现了所谓的官会:专为官员而设,入会不必交款,而是先领款,三个月后再少量返回。这种会分10万、5万、1万三种,视干部大小而定。一个干部入会,可以带动无数人来入会。

失去理智的金融乱局,必然带来整顿。

1999年,温州不得不对225家农村合作基金会、民融资金服务部以及农村金融服务社进行清理整顿。而在此之前,温州已于1998年对57家城信社进行了清理整顿。杨嘉兴正是在得知温州43家私营的城市信用社和金融服务社要被国有金融资本“收编”后,全身而退。

曹尔阶在回顾当年的大整顿时表示,“抬会”于民于国于社会都不利,金融监管当局从理论上和政策上应对其全面否定,进行打击。“但不应把婴儿和污水一起泼出去,因取缔‘抬会’而连同‘呈会’、‘标会’也一并取缔。”

至于温州“抬会”造成两亿多损失,曹尔阶引用学者夏小军的说法,任何金融活动都会有呆坏账。用国有银行的呆坏账比例去衡量,整个温州民间金融活动算上“抬会”造成的损失,其资产优良率仍然出奇的高;而与那些近年被中央银行关闭的金融机构比起来,1985年温州“抬会”所涉及的资金总额也与被关闭的金融机构所造成的后果不可同日而语。

如今,金融改革综合试验区的重建,映衬的,正是温州在改革路上因恐惧风险而踌躇不前的十年光阴。

时而鲜花,时而毒草

恐惧风险,并非温州人的性情。不然,温州也不会成为中国改革的旗帜,更不会有“温州模式”的产生。

1985年5月12日,上海《解放日报》在一头版头条刊发消息:《乡镇工业看苏南,家庭工业看浙南——温州三十三万人从事家庭工业》。该报还专门为这则消息配发《温州的启示》的本报评论员文章。正是在这篇文章中,“温州模式”第一次出现在媒体上。

对于“温州模式”的昨天,温州中小企业发展促进会会长周德文总结说:温州农民最早冲破计划经济体制和人民公社制度的束缚,大步闯向市场经济,包产到户,家庭工业,联户工业,一村一品,专业市场,供销大军,闹活了温州农村经济,也闹富了温州农村经济。温州最后形成了十万家庭工厂、十万供销大军、十大专业市场。

然而,“温州模式”自产生之初,就随着改革大潮潮起潮落。时而被当作鲜花,时而被当作毒草。身处其间的温州人,其个人命运也被深深地打上了时代烙印。

比如温州柳市镇商人郑元忠,1982年初夏到1983年仲秋,一直逃亡在外,对他的通缉令撒往全国。被当地人称作“机电大王”的他,只因办了几间电器作坊,盖起了一栋三层小洋楼,买了一辆别人罕有的摩托,就被治于“投机倒把”——这个在当今中国已经消失了十余年的罪行。

与郑元忠命运类似,当年柳市镇还有另外7个“投机倒把”分子。分别被人称作 “五金大王”、“目录大王”、“旧货大王”……当时通称为“八大王事件”。除了“螺丝大王”刘大源成功逃脱,其余7人全部入狱,最重的获刑7年。郑元忠逃亡一年多后也被抓获。

受此事件影响,温州陷入万马齐喑的局面。

直至1982年12月,温州市委市政府召开会议为发展家庭工商业“正名”。1984年,中央发布了一号文件,提倡农村发展商品生产。此后,“八大王”得到了平反。这一系列事件促进了温州家庭工业的蓬勃发展。费孝通提出的“小商品、大市场”的“温州模式”开始广为人知。

温州模式荣辱史

1982年年中,浙江省委工作组进驻柳市镇,由省公安厅负责人亲自带领30多人在温州打击了80余天,将经营低压电器的所谓“八大王”作为重大经济犯罪分子逮捕判刑。

1982年底,温州市委、市政府召开了表彰个体经济重点户、专业户的千人代表大会。

1983年12月28日,《人民日报》上发表《农村商品生产发展的新动向——浙江省温州农村几个专业商品产销基地的情况调查》,肯定温州模式。

1984年初,温州市委书记袁芳烈宣布“八大王”是发展商品经济和搞活流通的能人,并通过法律途径对“八大王”作出了无罪释放并予以平反的决定。

1985年5月12日,《解放日报》发表题为《乡镇工业看苏南,家庭工业看浙南,温州三十三万人从事家庭工业》的报道,以及题为《温州的启示》的评论员文章。称赞“温州模式”为“令人瞩目的经济奇迹”、“广大农村走富裕之路的又一模式”。这是“温州模式”概念的最早提出。

1986年,中国社科院经济研究所董辅礽、赵人伟等人赴温考察后发表《温州农村商品经济考察与中国农村现代化道路探索》一文,称温州模式为“发展农村商品经济、治穷致富的一条可供选择的路子”。

1987年2月,上海社科院经济研究所袁恩桢主编的《“温州模式”与富裕之路》一书出版,该书称“温州模式”为“一条通过发展商品经济而实现农村致富之路”。

1989年8月,根据中央领导的批示,国务院发展研究中心和国务院研究室将温州作为典型调查的对象,并先后两次派人来温调查。

1994年,温州市委做出了《关于开展第二次创业的决定》,掀开了温州经济发展新一页。

1999年,温州公司制企业增加到9568家。温州获得了“中国鞋都”、“中国锁都”、“中国制笔之都”等十余张国家级名片。

2002年到2003年,温州经济增速下滑,温州资本组团北上南下,出现“炒煤团”、“炒房团”,引发全国争议。

1986年,浙江省向中央提议建立温州实验室,提出:温州的模式带有投石问路性质,因此试验的内容、范围、方式、步骤不受传统理论、现行体制和具体政策的限制,允许打破常规、放手探索,准备承担一点风险。1987年国务院批准建设温州农村改革试验区,并确定了一个重大的实验课题——农村股份合作制度建设。很快,股份合作制企业在温州成为最普遍的企业组织形式。

但改革前行者,注定饱受争议。

股份合作制企业出现后,“姓社”、“姓资”的争议甚嚣尘上。一个“温州老百姓”写信给中央说,“‘温州模式’实为资本主义模式,某些方面比资本主义还无法无天”,温州是“赌博到处有,妓女满街走,流氓打警察,共产党员信菩萨”。1989至1991年,中央为此三次派人前来调查。

1992年,邓小平再次巡视南方,对无所不在的意识形态争论给予了断然的“终结”。从此之后,在公开的舆论中,姓“资”姓“社”之类的讨论日渐平息。

松绑后的“温州模式”在20年间攻城克寨,把市场铺向了全世界。

政府的“有为”与“无为”

进入21世纪后,“温州模式”似乎遇到了比以往更多挑战。

倪云,温州乐清市柳市镇的一位小企业主。和他众多的亲族一样,有着不大不小的一家厂子,有十几个工人,以前,倪云生产“磁光片”的原料是6000元/吨,生产出的成品可以卖6500元/吨。但现在,原料涨到了8000元/吨,他却只能卖到8300元/吨,毛利整整减少了200元。为了维持企业的正常运转,他还从信用社贷了20多万元,千分之八的月息算下来,自己几无利润空间。于是,倪云有了关掉厂子的想法。

当类似倪云的故事,越来越多出现在媒体上时,——更多人开始以怀疑的眼光打量“温州模式”。

北京邮电大学区域经济与产业发展研究中心主任、博士生导师茶洪旺说起“温州模式”,表示其“成也萧何败也萧何”。温州区域文化有其突出特点,诸如温州人创业精神强,人人都想当老板,这是市场经济发展的内生动力。一般来说,温州老板大多都喜欢单打独斗,独立拼搏,但是从某种意义上看,他又会成为致使一些大集团、大企业难以形成的因素,最终影响了市场竞争力强的大品牌企业成长。”

茶洪旺曾在去往温州的飞机上和一位民营企业家聊天。茶洪旺和企业家讲,温州市政府想要做大企业集团,问他什么看法。企业家说没有兴趣。宁可自己做老板,当总经理,也不愿意当个副总经理。“温州人都希望自己做老板,不过随着市场经济的发展,温州人的创业文化观念也在慢慢改变。”

在2003年左右,史晋川教授也从社会文化角度提出,温州模式终将“变迁”。在史看来,温州一直是人格化有形市场为主,靠的是人缘、地缘、血缘、同学缘,人格化交易机制的强度太大。温州的出租汽车找第二班的驾驶员,本地人一天交120-130元就可以承包下来,且不用签协议,而外地人至少每天要高出50元左右才能包给你。温州如果走不出人格化交易,建立一个法治的市场经济就有很大难度。

史晋川还注意到,温州的人格化交易在向政府中渗透。温州的“公共权力”和私营经济编织成了一张“不可触摸的网”。

地方政府,始终是关于“温州模式”讨论中不可缺少的角色。

在周德文看来,“温州模式”发育初期,温州各级政府顶住了压力,保护了个私企业、民营经济的发展。当年温州地方政府扮演了一个自由市场经济中“守夜人”的角色,比如只打击假冒伪劣,不干涉企业内政。“无为而治”的政府管理,最大限度发挥了温州人血液中的商业文化基因和企业家精神。

而随着近些年温州经济增速放缓,“地方政府如何‘有为’”,也成了讨论“温州模式”一个重要分支话题。

今年温州市“两会”是在温州尚未走出由民间借贷引发经济危机的背景下召开的。会议期间,温州市委书记陈德荣曾带领有关领导,与委员们就“优化政府服务、壮大实体经济”举行了一场专题座谈。

陈德荣在座谈会上说,走出危机需要政府有所作为,但政府的作为,是职能范围内该做的作为,而不是对企业微观活动的越俎代庖。要“相信市场的力量”。

陈一席话,或表明了政府应当坚守“行政”边界的立场。

在史晋川看来,地方政府应构建一个与温州民营经济发展相适应的地方金融体系,让企业家能在丰富的、多元化的金融生态里,用间接融资及直接融资的方法,更好完成企业转型。

“像2011年温州跑路潮中最典型的案例,温州‘眼镜大王’胡福林就是倒在了融资问题上。”史晋川说。2008年胡福林选择了资本密集型的光伏太阳能,而2009年年底,银根开始收紧,胡买设备的钱已经支付,可设备还没有到位。无奈之下,他筹借了高达5亿的民间高利贷。

“实际上他的融资方式不恰当,不太适合银行贷款。”史晋川说,“最好是股权融资,因为这种投资不是说一年两年就能收回来的。一句话,政府去推进企业的转型升级,区域的转型发展,最好的方法是创造好的环境。让企业在这个环境中,有内在的激励,做出自主的选择。”

如果将目光聚集于这次温州金融改革,“估计温州各级政府官员基本上全面参与了各种不同形式的民间金融活动。当地有人估计是100%参与,有人则估计为八成或九成不等的参与。” 北京师范大学经济与资源管理研究院院长胡必亮在几次深入温州调研后,得出这样的结论。而一批拥有公权力的人进入民间金融势必给监管造成影响。茶洪旺认为,金融改革是系统工程,不仅涉及到金融。地方官员利用手中权利获取利益的寻租行为,是要靠法律机制约束解决的。

“金融监管、法制建设,这都是政府该做的事情。”在茶洪旺看来,在推进金融改革试验区过程中,政府在市场调节方面不要越位,市场监管方面不要缺位,公共服务方面不要不到位。“尽快出台温州金融改革试验区的实施细则,尽快组织各方专家研究方案实施过程中可能出现的问题,已是政府迫切需要做的事情。”

如茶洪旺所言,方案的出台和方案的实践,是两个概念。“‘十二条’如何细化到实践当中去,从某种程度看,这比出台方案还要难。如何科学实施温州金融改革试验区综合方案考验着执政者的能力。”

细则的出台考验的是地方政府市场化的决心与勇气。

曾在发展中迷茫,在艰难中行进的温州模式,可否借助这一次金融改革完成新一次蜕变?

这是一个无人知晓,却万人期待的答案。