我国新一轮市管县体制改革思考

袁 政

(中山大学 中国公共管理研究中心,广东 广州510275)

我国新一轮市管县体制改革思考

袁 政

(中山大学 中国公共管理研究中心,广东 广州510275)

始于1980年代初的我国“市管县体制改革”曾经为我国城乡经济、社会发展做出了重要贡献。当今我国经济、社会发生了翻天覆地的变化,客观上要求对市管县体制进行新的改革,我国一些地方先后启动了“省直管县”、“强县扩权”等试点,对一些地区新的市管县体制改革试点的考察表明仍面临一些新问题。当今我国市管县体制改革路在何方?本文通过分析得出结论:我们应把握每一具体区域在不同发展阶段市管县体制的矛盾主要方面的变化,采取有针对、有区别的市管县体制。在保留目前省级行政区划不作大改变的前提下,可采取多元的改革路径:一些区域仍需保留现行市管县体制;一些区域实行省直管县体制;在另一些区域可考虑“区域主义”理论导向的改革构架,将地级市改造为双层式的结构:上层政府(地级)由全能政府简化为仅保留诸如发展改革、规划、国土、交通或者环保等功能的政府,下层政府(县级、乡镇级)维持不变,下层政府相应的权限自然地得到合理“松绑”,为下层政府的创新能力与基本行动能力的提高开创空间。

市管县体制;科层制;泛组织

本文将始于1980年代初的我国“市管县体制改革”称为上一轮“市管县”体制改革。此轮“市管县体制改革”推动过程的简要概括:“1982年,中共中央51号文件《改革地区体制,实行市领导县体制的通知》,肯定了辽宁等省在经济发达地区实行市领导县体制的经验。1983年2月,中共中央、国务院发出了《关于地市州党政机关机构改革若干问题的通知》,要求‘积极实行地、市合并’,从此,地级市建制(市管县体制)很快在全国铺开”①。上一轮“市管县”体制改革在全国几乎是“大一统”式的,各地都采取统一的模式:普遍设立地级市。

上一轮“市管县”体制改革的社会经济背景:1980年代初农村经济改革取得初步成效;改革针对当时区域经济、社会发展中诸矛盾的主要方面:市场体系不发育与城乡分割,对当时中国城乡经济、社会发展发挥了重要推动作用。

随着我国经济、社会的快速发展,经过20多年的经济高速增长,上一轮市管县体制的外部环境如区域经济、社会发展中诸矛盾的主要方面发生了变化,一些新的问题开始表露出来。海量的调查分析表明:上一轮“市管县体制”②(1)缺乏法律依据,导致职能定位不清,地级市侵犯县的各种权益,束缚了县域经济的发展;(2)增加了行政管理层次,降低了中央指令的“保真度”,加大了行政管理成本,降低了效率;(3)管理幅度不平衡,违背科学管理原则。经济发达地区城市数量多、规模大,市领导的县数量少;经济欠发达地区城市数量少、规模小,市领导的县数量反而多;(4)实行城乡合治,违背国际惯例。由城乡合治走向城乡分治,是世界行政史揭示的一条客观规律。全面推广市管县,使已经实行近百年的城乡分治重新回到城乡合治的老路上去,违背城乡分治的发展规律;(5)我国区域管理实践上的城市偏向导致市与县争利,出现“市刮县”现象,县域发展机能弱化;(6)导致县乡财权与事权不对称,县乡财力弱化。可见,上一轮市管县体制改革的“红利期”已接近尾声,我国区域经济、社会的快速发展推动市管县体制进行新的改革。

一、对我国(新一轮)市管县体制改革的考察

本文将我国当前正在进行(或正在探索、酝酿中)的市管县体制改革称为“新一轮”市管县体制改革。在新的历史时期,我国新一轮“市管县体制”应做出怎样的新改革?在理论上和实践上,不少先行者做了大量的探索,起步较早的是浙江省,其次为海南、重庆、吉林、河北、湖北、江苏、黑龙江、河南、广东、江西、辽宁、山东、福建。新一轮“市管县”体制改革在全国并未统一推进,不同地方有多种不同的具体试点性的做法(探索)。总的来讲“新一轮”市管县体制改革可以概括为“省直管县”、“强县扩权”两种试点模式及多种具体做法,在全国并未采取“大一统”的普遍推进方式。

(一)(新一轮)“市管县”体制改革的主要内容

在我国一些区域经济发展较快的省(区),典型的如浙江省,在1990年代初就开始(共分四次)逐步扩大一些发达市(县)的经济权限,到2002年进一步在一些地方推进“强县扩权”。2009年,中共中央、国务院《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》明确提出:“推进省直接管理县、市财政体制改革。稳步推进扩权强县改革试点,鼓励有条件的省份率先减少行政层次,依法探索省直接管理县、市的体制。”可见,随着我国经济、社会快速变化,市管县体制也必须与时俱进,适时改革。行政管理的权变理论可对此做出恰当的诠释。目前我国不少省级区域正在进行或探索、酝酿进行新的市管县体制改革。

目前在理论和实践上,学者们提出或正在试行的“市管县”体制改革有以下几种形式:

1.省直管县。其目的是激发县域经济发展活力,进一步加快县域经济的发展步伐。刘君德、戴均良、谢庆奎、杨宏山等学者支持这一改革模式③。刘君德主张:取消在一定程度上制约县域经济发展的市管县(市)体制,推行地、县两级市和县由省直辖的新体制,即实行省辖市县制度。不仅减少了一个层级,节约了行政成本,而且规范了城市政区制度,使城市政区回归其原有的城区管理主体功能。

2.缩省扩县(分省论)。现有辖区过大的省区分省、合并一些县。这一体制实际上仍是为实施“省直管县”体制而提出的重大举措。

3.市县分治。体现城市管理体制的回归。城市政府管理城市(及规划建设区范围),县政府管理农村,这是“市”与“县”各自设立的初衷。在世界范围内,绝大多数国家也是采用的这种“城乡分治”的体制。目前在我国这一体制仍是被“省直管县”体制所包含。

4.强县扩权。操作方式是在中央政策和法律允许以及原有行政区划不变的情况下,赋予部分县与市相同的经济、社会管理权,包括审批权、税收权和人事任免权等。一些学者认为:“扩权强县”改革的直接受益者是原有“市管县”体制下处于弱势或不公平待遇的县级地区,它们在改革中获得了更大的经济发展权限,并得以重新分配资源④。

5.财政“省管县”体制。即“行政市管县”与“财政省管县”并举的制度。财政部发布了《关于推进省直接管理县财政改革的意见》(财预〔2009〕78号),明确提出了2012年底前,力争全国除民族自治地区外全面推进省直接管理县财政改革。这是我国市管县体制的一种创新,调动了县的发展积极性,促进了县域经济的繁荣。

6.市协县。这是在取消“市管县”传统概念基础上提出的一种新型的城乡综合协作概念,即取消市县之间的上下行政隶属关系,建立互相协作的平行互动关系。统筹城乡规划,建立城乡协作的行政管理体制和均等化的公共服务保障体制,通过改革探索,加快经济社会快速健康协调发展(目前这仅仅是一种非具体设想,尚未得到实施)。在地方政府是自身利益主体的前提下,“市协县”从本质上难以取得实质性的效果。

(二)(新一轮)“市管县”体制改革探路面临的新困境

我国新一轮市管县体制改革展现了体制的创新,对我国区域公共管理积累了宝贵的制度财富。然而,对我国新一轮市管县体制改革试点的考察表明,上述体制创新仍面临新困境:

首先,从理论上看,我国幅员广大,不同区域经济、社会、文化等方面差异大,客观上迫切需要较广阔的市管县体制创新空间,而我国新一轮市管县体制改革仍是在区域主义的科层制框架内“搭积木”,体制创新的空间自由度先天不足。

其次,从实践上看,我国新一轮市管县体制改革所提出的若干方案中只有“省直管县”、“强县扩权”、“财政省直管县”得到试行;“分省论”、“市县分治”、“市协县”因多种现实原因目前仍难以进入实际操作阶段。从已试行的“省直管县”、“强县扩权”、“财政省直管县”看,目前仍面临如下新问题:

1.“省直管县”易形成新的行政壁垒,造成资源配置在县域间的区隔和不经济。从目前一些省份进行的“省管县”实验的情况来看,省级政府并没有发挥在全省范围内统一规划、协调城乡经济建设和对经济、社会公共事务整体布局的功能,其结果很可能使原来“市管县”体制下出现的市与市之间的行政壁垒演变为县与县之间的行政壁垒(例如,浙江省就出现一些地方基础设施建设上的分散和重复)。

2.“省直管县”导致省级政府管理幅度过大,影响管理效能。省级政府的管理幅度究竟应以多大为宜?以什么尺度为标准?由于这样的问题涉及到行政管理体制、政府职能、行政现代化手段、公务员整体素质、公民社会发育程度、社会自治能力、经济社会发展阶段、公众对公共服务的需求等等动态因素的影响,这一问题目前尚未有科学的论证。大量相关文献提出的我国“以设立50个左右省级行政区为宜”都是基于主观的、经验性的判断。尽管如此,多数专家和实际管理部门都认为如果在一些经济、人口规模较大的省实行省直管县,省级政府管理幅度将会过大。

而重新划分省级行政区将引起政治与社会的较大震荡,且涉及到因设立新省而耗费的巨大人力、物力、财力。

总之,省直管县导致许多省级政府管理幅度过大,而采取分省的方式,将省级行政区划小,其条件尚不成熟。这是实行省直管县难以绕过的“坎”。

3.“强县扩权”模式仅仅在个别发达地区的个别县采用,难以推广。而且“强县扩权”,怎样扩、扩哪些权?并无法律依据,当中存在着地级市与县之间的激烈博弈。

4.财政省管县模式与“强县扩权”模式很相似,所不同的是:(1)面向广大的县而非仅仅“强县”;(2)仅仅单独扩县级政府的财权。其所面临的困境与“强县扩权”相似;此外,财政省管县使现有地级市陷入财权与事权不对应的困境。

可见,上一轮市管县体制改革已不适应我国当代经济、社会的变化,改革的“红利期”已基本结束;新一轮市管县体制改革试点仍面临一些新困境。新一轮市管县体制改革路向何方?新的问题直接推动着实践部门与理论界进行新的探索。

二、(新一轮)市管县体制改革的向导性理论探寻

区域经济与社会发展改革需要在实践上创新,并可能形成新的理论;另一方面,区域经济与社会发展改革也迫切需要一定的向导性理论指引基本方向,使人们在实践上少走弯路,取得更大的成功。这就是理论与实践的互动。我国改革开放取得的巨大成就,是理论与实践互动的生动写照。

综观我国市管县体制(新一轮)改革的探索,取得了很多有益的创新成果,但从理论上考察,人们似乎仍在“区域科层体制”的思维桎梏中兜圈子,这种“区域科层体制”属于1950—1970年代西方国家城市密集区曾普遍采用的区域公共管理模式,这一模式又被学界称为区域主义。

(一)区域主义简析

区域主义注重于上级对下级的领导和管理,通过在不同级别政府间重新设立机构来实施领导和管理。区域主义在实践中有若干具体的不同形式,主流的形式有两种:(1)某些国家将一些特定区域的地方政府联合、合并起来,设立专门的协调和管理组织来进行区域规划和发展指导,形成一定的科层结构。(2)设立双层政府架构。首先分析区域发展中需要统筹管理的任务,一个特定区域中各次级政府将需要统筹管理的事务(如区域性的生态与环境保护、区域性基础设施规划、区域性交通规划与管理、区域性水库统筹规划与管理、区域性学区统筹规划与管理等等)的管理权限和管理职能让渡给上层政府,而这个上层政府不是全能政府,仅仅具备该特定区域需要统筹管理事务的管理权限和管理职能,因此这样的上层政府往往被称为区域管理机构,它往往只具备某一项或某几项特定管理权限和管理职能。

较典型的如迈阿密地区双层制大都市管理体制。上层政府承担大迈阿密地区的27个自治市少量的区域性管理,下层政府承担各自区域内具体的公共服务。

单一职能的上层区域性管理机构又如成立于1970年的美国加州“大都市区交通委员会”,主要职能是负责加利福尼亚海湾地区7个县的交通、公路、机场、海港、铁路、自行车和人行道等各种设施的规划。

张紧跟指:出“‘巨人政府论’遭到诸多批评:(1)公共选择理论认为现行的多中心体制更有利于大都市区的服务供给;(2)改革后将使政府规模过大、更官僚化,导致低效率;(3)缺乏公众的认同。”⑥

李国平等人认为:“大都市区政府的问题在于:(1)大多数公共服务似乎都极少具有规模经济;(2)完全合并不同政府单位的努力并没有取得成功;(3)市民似乎更喜欢当地政府多一些控制;(4)大都市区中不同社区的居民具有各自明显不同的利益;(5)单一政府不能满足大都市区不同社区和邻里的不同偏好”⑦。公共选择理论更是通过大量实证研究,认为“巨人政府论”所倡导的“科层制”治理导致供给过剩和不必要的生产,多个地方政府间竞争所形成的“市场机制”才是最有效的。

深圳莲花山公园里,有一座名为“自我完善”的雕塑:大力士用力挥舞着锤头、凿子,不停地开山劈石、雕刻自身。

区域公共管理实践中的问题迫切需要在理论上“破旧立新”。从1980年代以来,西方经济、社会、政治、区域研究等领域的学者做了大量的有关研究,如厄恩斯特·哈斯(Ernst Haas)、里奥·林德博格(Leon Lindberg)、约瑟夫·奈(Joseph Nye)和菲利普·施密特(Philippe Schmitter)、阿兰·米尔沃德(Alan Milward)等致力于研究欧洲一体化的新理论。1990年代以来,国外学者对新区域主义进行了大量的研究,如萨皮尔(Sapir,1993)发表了《区域主义与国际贸易新理论》,派诺里和华尔利(Perroni & Whalley,1994)发表了《新区域主义:贸易自由化或保险》等论文。1990年代后期新区域主义在欧共体和北美得到了进一步的实践和发展。

(二)新区域主义及其要义

正如新事物总是通过对旧事物的扬弃而得到发展一样,新区域主义也是在反思区域主义思想理论体系的基础上,获得了学术界和实践领域的高度重视与认可。

有学者认为:“与区域主义不同,新区域主义的核心不局限于‘政府间主义’,而着眼于各种类型的国家、市场和公民社会在内的各种行为主体之间的互动推动,以形成一个有独立权力的区域‘泛组织’。”“新区域主义与区域一体化的思想大体一致,强调一个开放和多维度的系统,在该系统中多种参与者(政府和社会)能够参与区域项目(Regional-Project)。”⑧

新区域主义强调由各区域成员为了共同的利益自发组成的某种区域结盟,因而其管理形式较为松散。新区域主义的要点之一,是“‘国家—市场—社会’构成的多元行为主体。各种类型的国家、市场和公民社会在内的各种行为主体之间互动推动一个有独立权力的区域角色的形成。”⑨例如成立于1960年代的纽约大都市运输局成为州政府直接控制的区域性协调机构,建立了相对良好的外部环境。此外,针对一些具体的区域性问题,如供水、排水、垃圾处理等,各种专门的协调组织也在不断产生、变化以及消亡,在纽约大都市区展现的是一种松散而无统一的行政主体,以专门问题性的协调组织运行为主的管理模式。⑩

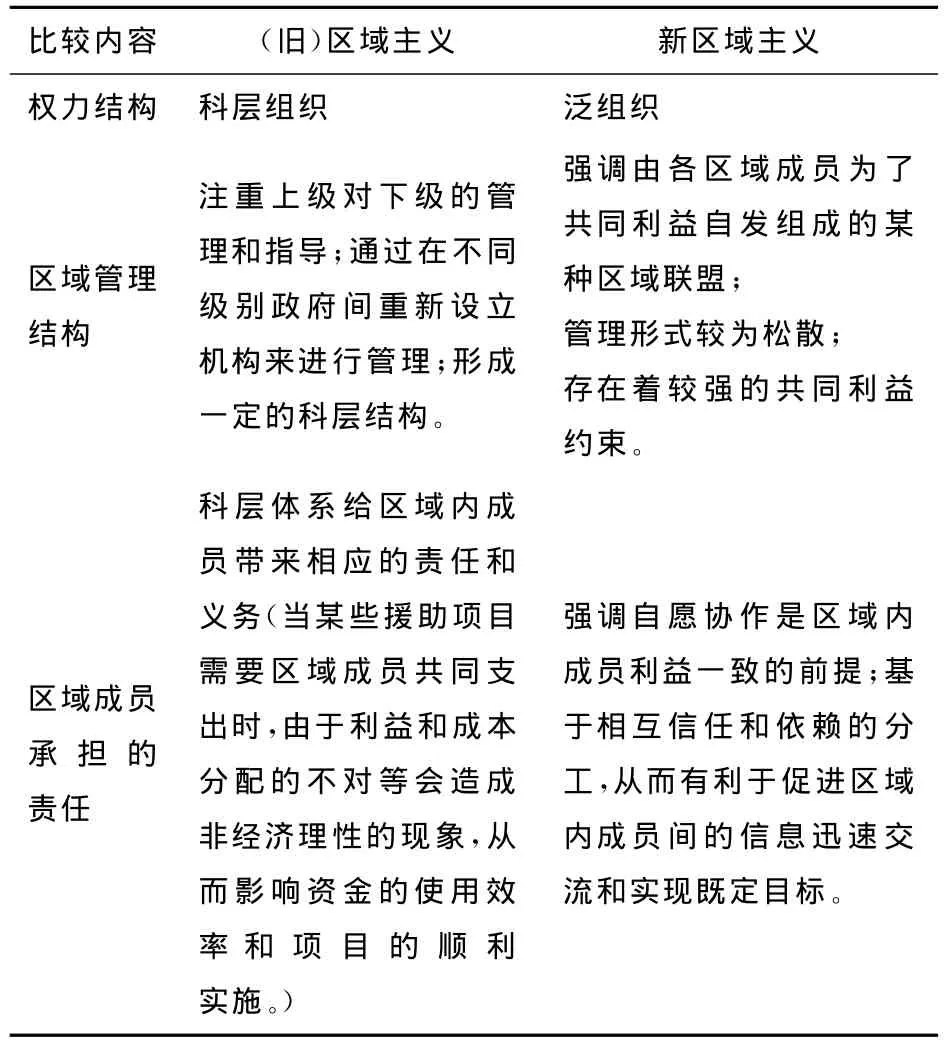

笔者根据一些学者的综合性总结,将新区域主义与区域主义的特征对比概括如下表(表1)

表1 新、(旧)区域主义的比较*

(三)与新区域主义“所见略同”的其他理论

在处理区域问题上,政府应扮演什么样的角色?就这一问题与新区域主义的核心观点立场基本相同的还有新公共服务理论和后现代公共行政理论。

1.新公共服务理论

新公共服务理论从现代社会政府行政的服务(而不是掌舵)角色的崭新角度为新区域主义提供了进一步的理论支撑:上层政府应该提供各区域之间协商、协调的平台,尽可能减少“管理”。这一理论提出关于政府公共行政在以公民为中心的治理系统中所扮演角色的一套理念。新公共服务理论认为,政府公共部门在其管理公共组织和执行公共政策时应该集中承担为公民服务和向公民放权的职责,工作重点是建立一套具有完善的整合力和反应力的公共机构。

金和斯蒂文(King and Stivers)认为政府的功能就是提供解决公共问题的平台和充当“中间人”⑪,新公共服务理论的基本假设前提为:政府角色是努力创造一个利益共享、责任共担的机制,联合多元力量协同解决公共问题,确保公共物品提供获得最大多数人的满意。一方面为公众提供一个公平、充分发表意见、清晰表达其价值观的平台,鼓励公民采取一致行动,保证长远、广博的公共利益得以实现;另一方面有责任将多元参与及供给主体集中在谈判桌前进行磋商和谈判,形成政府、公民、社会及市场主体多维互动的新局面。

新公共服务理论强调政府应为“公民”提供解决问题的“平台”。笔者将这个原理延伸到“区域公共管理”领域,我们可以认为上层政府应更多地为城市密集交界区域各公共管理主体(各次区域政府、第三部门、企业、公民)提供协商、协调的平台,而不是建立一个凌驾于这些次区域之上的科层组织。这个平台可能是上层部门制定的有关政策、法规、法律(例如浙江、福建关于毗邻区域环境工程建设的法规;参见附录);也可能是上层部门专门为解决这些区域问题而制定某种制度。

2.后现代公共行政理论

后现代公共行政理论是在20世纪六、七十年代西方国家出现政治、经济、社会危机,传统官僚制式微,政府改革声浪高涨,传统行政理论面临严峻挑战的背景下出现的一种具有批判和建构意义的先锋派理论⑫。后现代公共行政的核心内容之一,是公共能量场概念。公共能量场是面对公共问题的各种各样的(多元)主体运用“正当话语”的平台,“‘公共能量场’是表演社会话语的场所,公共政策在这里制定和修订”,“一个功能平稳的语言游戏室建立在多数人的共识的基础上”⑬。足见后现代公共行政强调就某一涉及各方利益的公共问题,广大公众利用“公共能量场”去表演己见,去争辨各种利害关系,以达成某种程度的共识,为某公共政策的最后确定奠定广泛的社会认可基础,而公共行政的功能之一,就是去帮助建立和维护可靠的“公共能量场”。

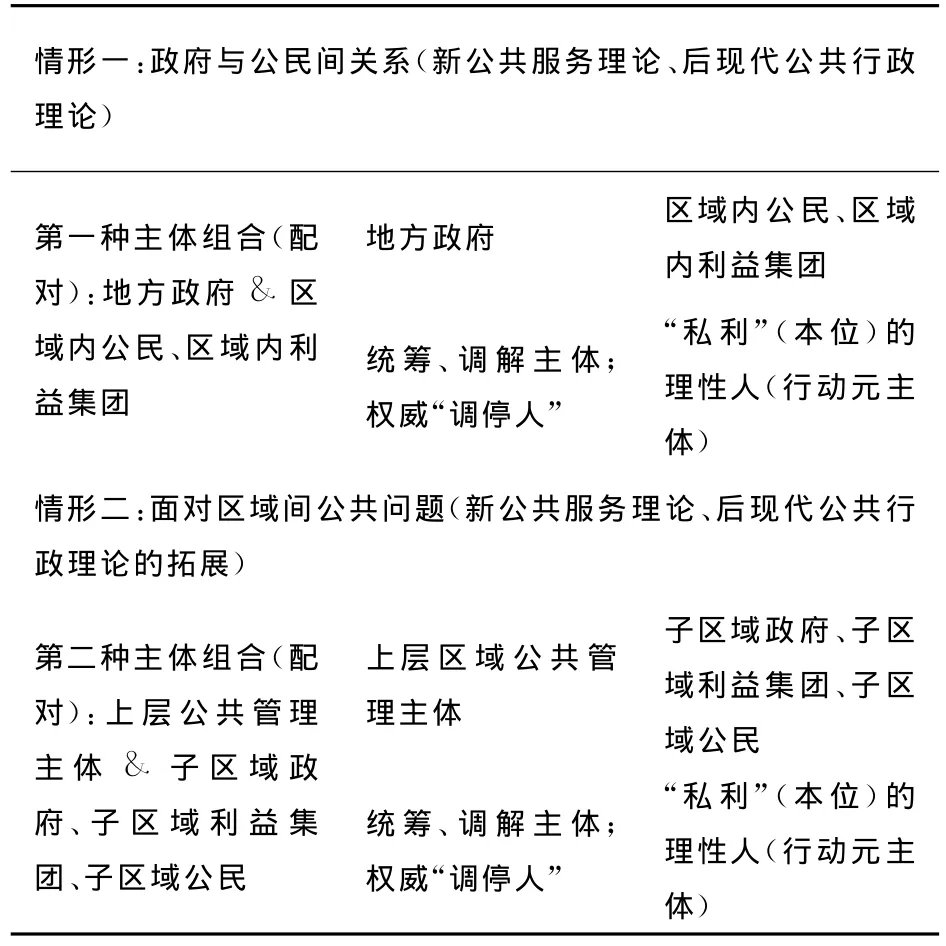

新公共服务理论、后现代公共行政理论聚焦于政府与公民之间的关系;该二理论的初衷并非针对区域公共问题,但笔者认为该二理论于区域公共问题仍是适用的:“国家”与“社会”之间的关系,主要表现为政府与公民之间的关系;对于存在公共性冲突的若干子区域,当矛盾达到一定程度,其统筹、调解主体和权威“调停人”只能是这些若干子区域的上层公共管理主体(上层政府或上层区域公共组织),这样一来,对于若干子区域之间的公共性冲突,就形成上层公共管理主体与若干子区域的公民、子区域的社会组织、子区域的政府之间的特殊关系;这种关系,与通常意义中的(某区域内)政府与公民之间的关系具有极大的相似性(参见表2)。

表2 两种情形中不同主体组合(配对)的角色分析

因此,我们有结论:新公共服务理论、后现代公共行政理论在区域公共问题上与新区域主义理论是融合的,只是它们各自的阐述角度不同而已。

不难看出,新区域主义就区域问题所倡导的“非科层制的泛组织”观点、新公共服务理论所倡导的“政府应为社会提供解决问题的平台”的观点、后现代公共行政理论所倡导的建立“公共能量场”的核心主张,三者是“所见略同”的。我们将这三种理论所倡导的共同核心价值提炼出来,应用到区域问题的处理上,那就是在经济、社会、政治均较为发达的现代化区域,“政府应搭建解决问题的平台”和充当“中间人”。新区域主义理论、新公共服务理论、后现代公共行政理论分别从三个不同角度为这一共识提供了理论支撑,构成了该共识的立鼎之三足。

若不加特别说明,本文后续提及的新区域主义已经融合了新公共服务理论、后现代公共行政理论的涵义。

(四)浮出水面的理论争辩

以美国为代表的西方国家,其市政体制具有的特征:(1)灵活多样,(2)对区域主义的实践效果具有相对灵敏、真实的行政信息反馈(而我国至上而下的行政体系往往导致某些行政改革信息的反馈缺乏灵敏性、缺乏真实性)。这使得西方国家成为区域主义的良好“实验田”,区域主义在西方近30年的实践,向社会及时地反馈了实践效果的真实信息(参见本文三、(一)区域主义简析),我们有基本结论:区域主义在西方已经不太适合,而新区域主义却正得到越来越广泛的运用。

中国现阶段而言,到底哪一种理论的导向性更符合中国的实际?或者说,中国幅员广大,不同区域经济、社会发展水平差异很大,哪一种理论导向适合于我国哪一类区域?显然,我国目前多元的区域发展,目前市管县体制改革遇到的各种矛盾,必须从理论上回答这一问题。我们面临着两种不同的基本导向(或者二者的混合导向)选择:区域主义或新区域主义。

我们可以先看一些学者的观点:“后现代公共行政管理,一般是在良好的现代公共行政基础上提出的课题,对于工业化没有完成,工业化意义上的现代化尚没完全实现的国家和地区来说,是不可贸然施行的。拿科层制来说,在工业化条件下,不可能因为它有这样那样的不完美之处,就提出摒弃。只能从行政体制改革的总体原则出发来加以考虑。”⑭“对近年来我国18起典型“焦点事件”进行定类统计分析,可以发现,后现代性在我国公共行政领域中已非常明显。”⑮“现代社会的集中化统治与权力的一元化独占态势被打破,取而代之的是多元化参与;在后现代社会里,‘小即为美’,小型技术与小型组织倍受欢迎,因此各种不同于政府的分散化组织急速增加,其后果便是行政权力日益分化。后现代公共行政强调:从公共领域转向公共能量场。后现代公共行政之于中国社会还是具有一定价值与意义的”⑯

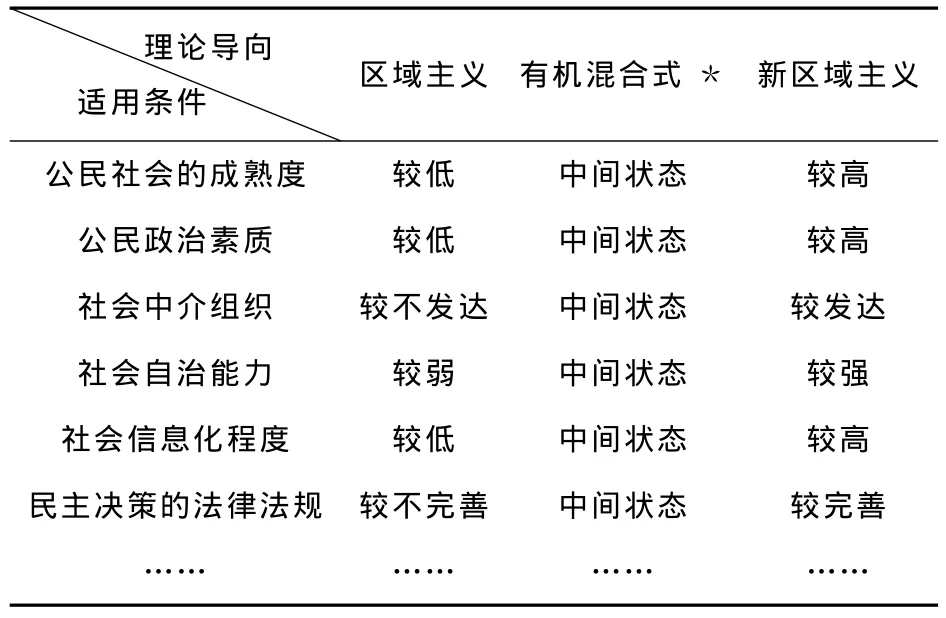

接下来我们可以分析这两种不同基本导向的适用条件:新区域主义、新公共服务、后现代公共行政的适用条件是相似的:一定成熟度的公民社会;公民的政治素质较高,具有较强的社会自治能力;较发育的社会中介组织;社会信息化程度高;有关民主决策的法律法规较完善;等等。

区域主义的适用条件与新区域主义适用条件恰好成互补关系:公民社会发育程度较低;公民的政治素质不高,社会自治能力较弱;社会中介组织发育程度低;社会信息化程度低;有关民主决策的法律法规不完善;等等(将不同基本导向的适用条件概括为表3)。

表3 理论导向的适用条件

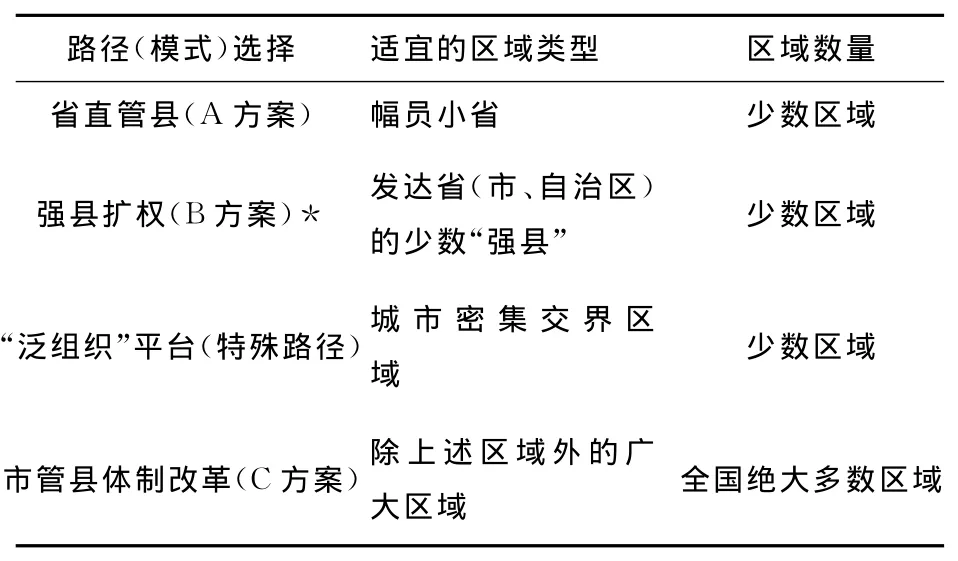

现在,我们可以根据上面的条件分析,讨论我国(新一轮)市管县体制改革的导向理论选择。可以从“省直管县”的瓶颈——“分省”问题作为我们分析的入口:我国省级行政区到底以多少个为宜,目前尚缺乏科学论证,既然如此,维持目前的省级行政区划仍有其合理性。在这个前提下,我们适宜采用渐进式的行政区划改革,在暂保留目前省级行政区划不作大改变的前提下,可采取多元的改革路径:

1.一些区域仍需保留现行市管县体制;

2.一些区域实行省直管县体制(但应慎重取消地级市,特别应慎重考虑新设立省级行政区);

3.在一些上述两条路径效果都不一定好的区域,可考虑“区域主义”理论导向的改革构架,将地级市改造为双层式的结构:上层政府(地级)由全能政府简化为仅保留诸如(发展改革、规划、国土、交通或者环保)等功能,而其他机构(功能:诸如财政、文化、民政、人事、旅游、教育……)则予以取消;下层政府(县级、乡镇级)维持不变,但实际上由于上层政府取消了财政、文化、民政、人事、旅游、教育、等等功能,下层政府相应功能就获得了崭新的天地,其相应的权限自然地得到合理“松绑”,下层政府的创新能力与基本行动能力将空前释放出来。

刘君德、陈占彪也曾提议过相似的方案:“在现阶段,行政区划是解决区域矛盾、促进区域发展的重要手段之一,但不是唯一的手段,更不是根本的手段,我们应该寻找新的改革思路……组建大都市区多中心体制的跨界联合政府(共同体),或者在公共部门成立以功能性为主的跨界的区域管理机构,这不失为一剂良方”⑰。

4.一些特定区域(城市密集交界区域)的区域公共问题。在城市密集交界区域,问题不同于一般意义上的“市管县”问题,而是往往表现为一些交界区域公共问题上的“区域管理缺位”。

我国城市密集交界区域往往是我国经济、社会相对较发达、社会中介组织有一定发育、公民政治素质相对较高的区域。具备一定的“泛组织”协调、协商条件。对于这一特殊类型的区域,我们应采用新区域主义的架构,解决特定的区域管理问题。如广州新火车站(火车南站)区域,位于番禺(广州市辖区)、南海(佛山市辖区)、顺德(佛山市辖区)交接处,该区域有许多涉及到行政区壁垒的具体问题,在该区域如果采用区域主义构架,新设立一定层次的行政机构,显然有悖于当今行政改革的基本方向。因此,在类似这样的区域(放大一些的区域如长珠潭地区、闽南地区;再放大一些如珠三角、长三角、环渤海地区)可采取新区域主义(包括新公共管理、后现代公共行政)理论导向,构建由上层政府设立区域协作、协商、协调的平台(如出台相应的政策与法律、法规;建立适应的制度、“泛组织”等等。),由涉及具体问题的各区域政府、公众、第三部门等多元主体,发挥、调动各主体的主观能动性和创造力在这个平台上去共同“创新”、“发明”、“改革”商讨解决区域具体问题的具体办法。

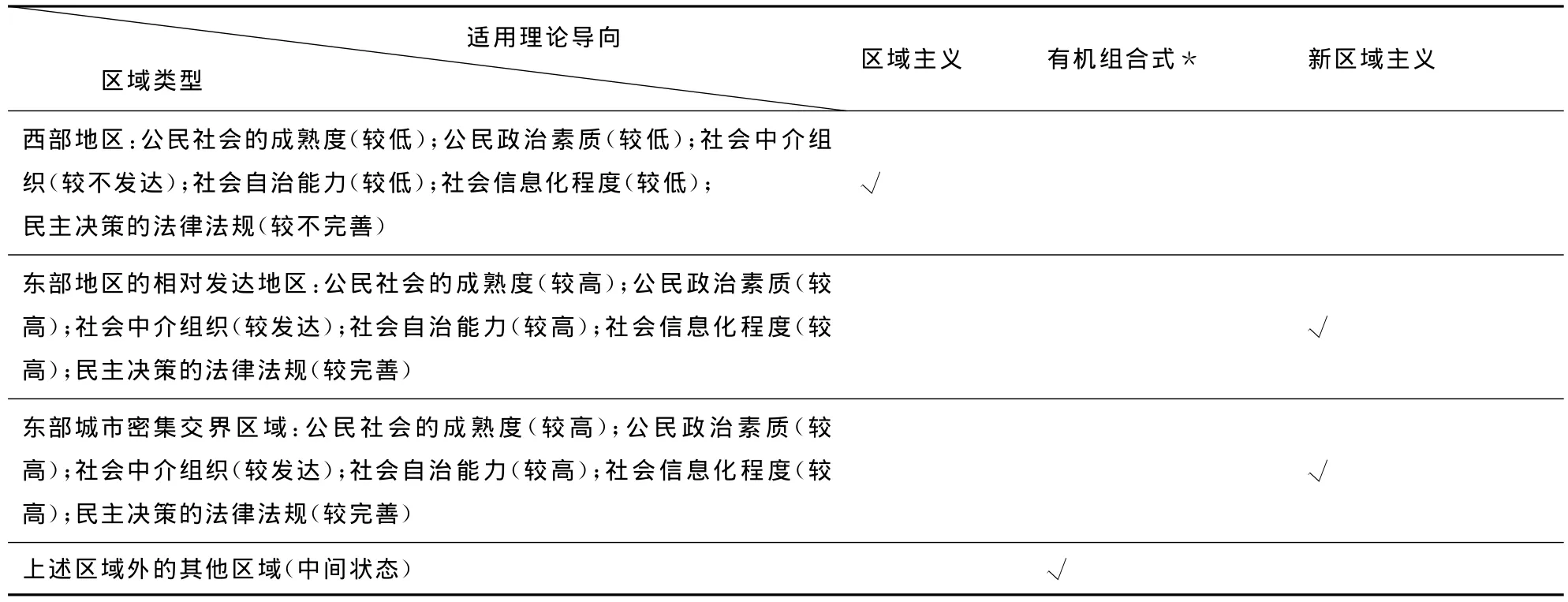

通过上面的区域条件分析,我国不同区域应采用何种“市管县”理论导向就比较清晰了(具体参见表4)。

表4 我国不同区域市管县体制改革宜采用的理论导向

三、我国市管县体制改革重新设计

我国(上一轮)市管县体制改革以来,各区域经历了20多年的高速发展,我国市场体系得到较充分发育,县级区域自我发展的能力大为增强。由此,许多人认为(上一轮)市管县体制改革的任务已经基本完成,呼吁取消市管县体制。

但另有许多学者认为,市管县体制过去所承担的部分历史性任务可以画句号了,但在当今新时期,市管县体制仍将肩负新的任务:(1)我国正处于基础设施建设的高潮期,区域基础设施需要统筹规划;(2)我国地方政府GDP狂热背景中的“诸侯”经济、开发区泛滥、县级区域产业恶性竞争等情况严重,区域经济仍需要统筹策划;(3)工业化“经济增长”模式带来的大量跨区域的生态环境保护与建设新任务,仍需要在一定层次的区域中统筹安排。

基于类似的考虑,韩国在1990年代中期以来在产业集中发展区域设立了釜山、仁川、大邱、大田、光州、蔚山六个广域市。

完美无瑕的市管县体制是不存在的,我国现阶段不同区域经济、社会发展差异大,我们应把握每一具体区域在不同发展阶段市管县体制的矛盾主要方面的变化,采取有针对、有区别的市管县体制。

基本思路:1.因地制宜,避免一刀切。如表五所示,我国不同区域的经济、社会、政治等方面差异较大,新一轮“市管县”体制改革应针对不同区域的特征,采取不同的做法。即使是在一些区域经济、社会、政治相似的区域,仍需避免一刀切。

2.三种基本路径+一种特殊路径。三种基本路径是指:

(1)省直管县(A方案)。对于一些幅员相对较小的省级区域,区域经济、社会发展诸矛盾的主要方面是行政管理层次多、行政管理成本大、效率低。在这些区域,可继续试行目前的“省直管县”体制。

(2)强县扩权(B方案)。对于一些幅员相对较大的省级区域,其中少数自我发展与改革能力较强的县级区域(市辖区除外),区域经济、社会发展诸矛盾的主要方面是现行市管县体制严重束缚了县域经济、社会的发展。在这些区域可继续试行强县扩权改革。但给予这种“特别待遇”的县级区域不能多,否则会出现许多文献所报道的区域无序竞争等问题。

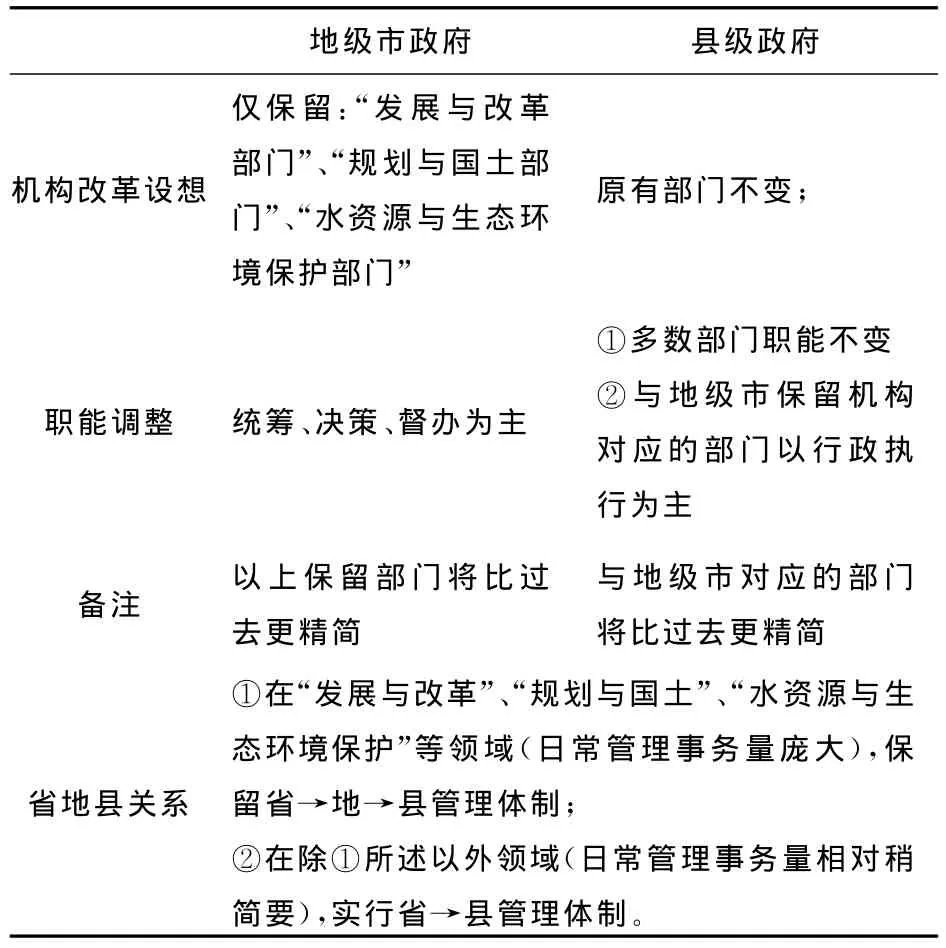

(3)(新一轮)市管县体制改革(C方案,局部双层与分权的架构设计)。省级幅员较大的区域,在“发展与改革”、“规划与国土”、“跨区域水资源与生态环境保护”等区域公共管理领域,区域经济、社会发展诸矛盾的主要方面是基础设施统筹规划与建设、经济复重建设、资源与生态环境保护等问题;在今后一定时期内这些方面仍需统筹管理,地级市的有关区域统筹管理职能仍有保留的必要;但地级市的职能、组织结构需要“与时俱进”做改革:保留地级市的“发展与改革部门”、“规划与国土部门”、“跨区域水资源与生态环境保护部门”,除此外地级市的其他部门都可以“改革”掉(特别如财政、民政、文化、建设、统计)。目前这类区域在我国数量最多。

这类区域的(新一轮)“市管县”体制改革仍应以区域主义为理论导向,采取科层制的区域公共管理框架,但并不等于仍沿袭目前的市管县体制,而是在区域主义为理论导向下,对现有科层式地级市政府体制作较大的改革:

①目前的全能型政府改造成仅仅具有少数职能(如发展与改革规划、国土综合管理、辖区建设规划、辖区生态保护与环境管理、辖区交通统筹规划与管理)的非全能型政府;

②地级市政府经改造后的职能与下辖县级政府采用职能分工,而不是职能重叠的设计(笔者2011年5月参加的广东省机构改革调查,珠海市在市、县、镇三级政府职能“分权”上做的创新设计具有十分重要的先导性实验价值)。

本文所提出的C方案总体上属于区域主义的管理模式,它表面上与西方“区域双层政府架构”相似,但实际上却有着明显的区别:西方“区域双层政府架构”是一种完全分权式的管理设计,上层政府管理的区域公共问题,次级政府就不再管,上层政府与次级政府之间分工是明晰的。而本文提出的C方案融合于我国现行区域行政管理体制之中,上层政府的某项职能,次级政府与之对应也赋予该项职能,只是二者职能侧重面不同(参见表5)。可以看出,C方案可以将“强县扩权”纳入自己的怀抱之中,同时容纳了财政“省管县”体制的合理内核,扬弃了财权与事权不对等的弊端。

表5(新一轮)市管县体制改革C方案设计

(4)特殊路径针对特殊的区域类型——城市密集交界区域。在城市密集交界区域(多个地级、县级的特殊交叉区域,区域公共问题突出,矛盾的主要方面是区域性公共问题的解决方案缺失),应以新区域主义(新公共服务、后现代公共行政)为理论导向,采取非科层体制的框架,由上级政府(如省级政府)牵头,构建利用多元“正当话语”对话的、协商、协调解决区域公共问题的平台(参见表2、表5)。具体行动方案或具体行动计划由涉及到问题的多元主体在这个平台上去共同“创新”、“发明”。

将上述市管县体制改革重新设计的结果汇总起来,我们将得到更清晰的图景(表6)。

表6 我国(新一轮)市管县体制改革设想的总图景

当然,表6的概括仍是框架性的,不宜看作“刚性铁律”,很多时候应注重“因地制宜”原则。有时即使是条件十分相似的区域,也应结合各地具体情况在同一路径框架中采用不同的具体路径。例如对江苏、浙江市管县体制改革实践的考察表明⑱:“对比浙江来看,江苏真正意义上的‘省管县’体制改革可谓举步维艰。其中存在一些客观因素,浙江向来是民间经济力量强大,政府多‘无为而治’,实行‘省管县’并无太大阻碍;而江苏省的情况则有不同,‘苏南模式’比较典型,政府在经济社会发展中扮演着相当强势的角色,由‘市管县’向‘省管县’过渡非常不易。”

注释

① 张占斌:《市管县体制25年观察》,《决策》2008年第1期。

② 戴均良:《省直接领导县:地方行政体制的重大改革创新》,《中国改革》2004年第6期;郑烨,李金龙:《历史演进、现实困境与法律重构— —“市管县”体制的合宪性问题探究》,《社会主义研究》2011年第5期;罗湘衡:《对“市管县”和“省管县”体制的若干思考》,《地方财政研究》2009年第4期;朱广荣、周详、牛玉银:《关于“市管县”体制改革的构想》,《中山大学学报》2009年第2期;郝君超、朱美静:《对市管县体制改革的理性思考与设想》,《理论观察》2009年第4期;《解读中央一号文件:“市管县”四大弊端 “扩权强县”五个问题》,采访人:记者 陈叶军 解读人:辜胜阻,《理论导报》2009年第3期,等。

③可参见刘君德:《中国行政区划的理论与实践》,上海:华东师范大学出版社,1996年;戴均良:《行政区划应实行省县二级制——关于逐步改革市领导县体制的思考》,《中国改革》2001年第9期;戴均良:《省直接领导县:地方行政体制的重大改革创新》,《中国改革》2004年第6期;谢庆奎、杨宏山:《对我国地方行政层级设置的思考》,《红旗文稿》,2004年第4期等。

④ 参见刘君德、贺曲夫、胡德:《论“强县扩权”与政区体制改革》,《杭州师范学院学报(社会科学版)》2006年第6期;汪大海、刘金发:《地方政府利益调整的角色重构与制度创新——从“市管县”体制到以分权为特征的“扩权强县”改革》,《中国行政管理》2008年第4期。

⑤Joseph S.Nye,Peace in Parts:Integration and Conflict in Regional Organization,Boston:Little Brown and Company,1971.

⑥ 张紧跟:《当代美国大都市区治理的争论与启示》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2006年第3期。

⑦ 李国平:《首都圈:结构、分工与营建战略》,北京:中国城市出版社,2004年,第80-81页。

⑧ 罗小龙、沈建法、陈雯:《新区域主义视角下的管治尺度构建— —以南京都市圈建设为例》,《长江流域资源与环境》2009年第3期。

⑨ 郑先武:《新区域主义理论:渊源、发展与综合化趋势》,《欧洲研究》2006年第1期。

⑩刘彩虹:《整合与分散》,博士学位论文,复旦大学,2005年,第120页。

⑪King,C.,Stivers.C.,Government in US:Public Administration in an Anti-Government Era,Thousand Oaks.CA:Sage Publications,1998,p.86.

⑫樊清:《后现代公共行政话语理论的哲学基础》,《宁夏社会科学》2011年第2期。

⑬ 查尔斯·J·福克斯,休·T·米勒:《后现代公共行政——话语指向》,北京:中国人民大学出版社,2002年,第124、98、114页。

⑭张富:《后现代公共行政:一个批评性考察》,《中国人民大学学报》2006年第4期。

⑮尚虎平:《是“公共能量束”而非“公共能量场”在解决着我国“焦点事件”》,《社会科学》2008年第4期。

⑯章伟:《解构与重构:后现代公共行政的价值考量》,《复旦学报(社会科学版)》2005年第1期。

⑰ 刘君德、陈占彪:《长江三角洲行政区划体制改革思考》,《探索与争鸣》2003年第6期。

⑱ 郭明州:《江苏省“省管县”体制改革研究》,硕士学位论文,复旦大学,2010年,第22页。

2011-10-08

中山大学第三期“985工程”项目“当代中国政府与政治重大转型问题研究”

责任编辑 王敬尧