影像分析法在旅游资源评价中的应用研究——以贡嘎山为例

赵 川 (成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059)

影像分析法在旅游资源评价中的应用研究——以贡嘎山为例

赵 川 (成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059)

以贡嘎山地区为例,通过对旅游者上传至互联网的影像信息进行统计分析,得出不同类型旅游资源在旅游者眼中的偏好排序,并从美学和社会学等角度探讨旅游者偏好产生的原因,分析其对旅游资源评价的重要意义,从而提出了运用影像分析方法改进现有旅游资源评价体系的建议。

影像分析;旅游资源;评价;贡嘎山

伴随国内旅游业的高速发展,我国的旅游资源评价研究已在资源分类、美学评价、适宜性技术评价等方面获得较大进展。但现有旅游资源评价方式也存在过于依赖专家意见、评价结果缺乏市场验证、旅游者参与缺位等不足;在各地急迫进行旅游开发的背景下,一定程度上造成了旅游资源价值被人为夸大的问题[1-5]。因此,需要考虑在传统评价方法上加以必要的改进,将旅游者对旅游资源的态度引入到旅游资源评价体系中来,以更客观地反映旅游资源的价值。

以苏珊·桑塔格为代表的西方学者认为,摄影与一种最典型的现代活动——旅游——并肩发展。大多数游客都感到有必要把相机搁在他们与他们遇到的任何瞩目的东西之间[6]。罗兰·巴特认为“依照现象学的观点,照片的证明力胜过其表现力”[7]。纳尔逊·格雷本则认为“游客通过拍照证明自己真正来此一游”[8]。国内的旅游学者也逐步开始了旅游摄影行为学、心理学的研究。刘丹萍等[9]通过对西方学界关于旅游者摄影行为的研究得出:照片是引发旅游期望、表达旅游体验的重要方式之一,记忆与证明是游客拍摄的基本动机。戴光全等[10]通过对互联网获取的旅游照片的内容和表现形式等进行分析,从心理学角度对旅游者摄影行为进行了研究。这些研究揭示了一个重要观点,即拍照就是赋予重要性[6]。如果能从旅游者发布到网络上的照片中判断出他们旅游动机和旅游偏好,了解到旅游地在游客眼中的亮点,就能为旅游资源开发、旅游规划、景区管理、市场营销、旅游产品设计等提供重要的参考价值和解决思路。本研究旨在利用旅游者在网络上传的旅游照片影像进行统计,分析旅游资源在旅游者眼中的价值,并对现有旅游资源评价理论体系提出改进建议。

1 资料与方法

1.1 案例选择

本研究选择坐落在四川省甘孜州的贡嘎山地区作为对象,搜集相关照片影像展开分析。选其作为研究案例的原因有2个方面,第一,贡嘎山地处川西平原和青藏高原的结合带,旅游资源种类极为丰富,从低山、中山,到高山、极高山都在此得到充分的展示,是山岳风景的典型展示地。同时,贡嘎山地区以亚热带为基带的完整垂直自然带谱,也是我国与全球最具代表性的垂直景观生态结构剖面之一[11]。第二,尽管具有极佳的资源,但是贡嘎山开发却十分滞后,已远远落后于同样区位不便的九寨沟、黄龙等区域。虽然部分可归结于基础设施落后等外因,但对于贡嘎山本体资源认识的不足却是更重要的因素,这种高品质的资源与落后的开发共存的现状,使得本研究具有理论价值和实用价值。

1.2 资料收集

网络图片浩如烟海,要进行准确分析,首先要剔除重复的、分辨率不佳的图片,二是图片素材必须反映出整条线路的资源,而不是过于集中在某个主要资源上。例如,搜索“贡嘎山”大部分的结果都会出现山峰的图片,而如果搜索“贡嘎山地区”或“贡嘎山旅游”,得出的结果往往不够精确。通过对网络搜索引擎的选择,最终选取网络图片搜索引擎“gougou”,采用套图搜索的方式,以“贡嘎山”为关键词进行搜索。这样得到的搜索结果基本是旅游者上传的套图,避免了同一图片多次重复;其次,套图反映的是上传者在贡嘎山地区旅游活动的整个行程,所以能够全面反映游客在一次完整的旅游活动中所认为重要的旅游资源。

需要指出的是,由于贡嘎山景区界限目前尚无定论,采用以“贡嘎山”作为关键词搜索到的结果为标准,属一个相对动态的范围,并不完全局限于由研究者预先设定的区域。在研究中除了人工剔除一些明显不属于贡嘎山地区的照片外,力图反映旅游者眼中贡嘎山地区的整体面貌。

经过搜索,共得到774组图片,然后选取照片数量在10张以上的套图进行下载并进行整理。由于有些照片链接失效、有的照片重复或不可辨认,最终经过整理得到照片共计904张。

一是将万元工业增加值取水量约束性指标纳入省委、省政府评价各设区市领导班子工作实绩综合考核评价体系;二是全省开展节水型社会试点建设的县(市、区)达到67个,约占全省的39%,实现了“以点带面、梯次推进”;三是探索实践了浮动定额、阶梯水价、提补水价等节水激励机制;四是渠灌区创造性地实施了“渠改管”工程,解决了计量问题,实现了节水50%、省钱30%、节地3%的效果;五是积极培育和发展农民用水者协会、企业和社区用水管理组织,推进了公众参与、民主化节水、机制建设。

1.3 分析方法

内容分析法(content analysis)是一种对于传播内容进行客观、系统和定量描述的研究方法,其实质是对传播内容所含信息量及其变化的分析,即由表征的有意义的表象推断出内在意义的层层推理过程[12-13]。在研究中应用内容分析法对旅游影像进行研究,希望通过分类统计了解游客对贡嘎山区域旅游资源的偏好,同时分析出现这种偏好的原因,并对研究中暴露出来的问题展开讨论。

参照国家旅游局提出的“旅游资源分类表”作为照片内容的划分依据,即根据旅游资源表中的分类判断照片内容,并归入相应的基本类型中进行统计分析。在研究中如果发现同一张照片同时符合多种类型,则在划分时按照片的主体内容来进行归类。如,一张覆盖的冰雪的照片,如果拍摄者突出的主体是山峰,那便归为地文景观;如果并无突出主题,则归于水域风光中的冰雪地亚类。按照这一原则,将以记录旅游者自身为主的照片均归入人文活动中的人事记录亚类,这也造成了人文活动照片相对较多。

2 结果与分析

2.1 各种旅游资源在旅游者眼中的重要性

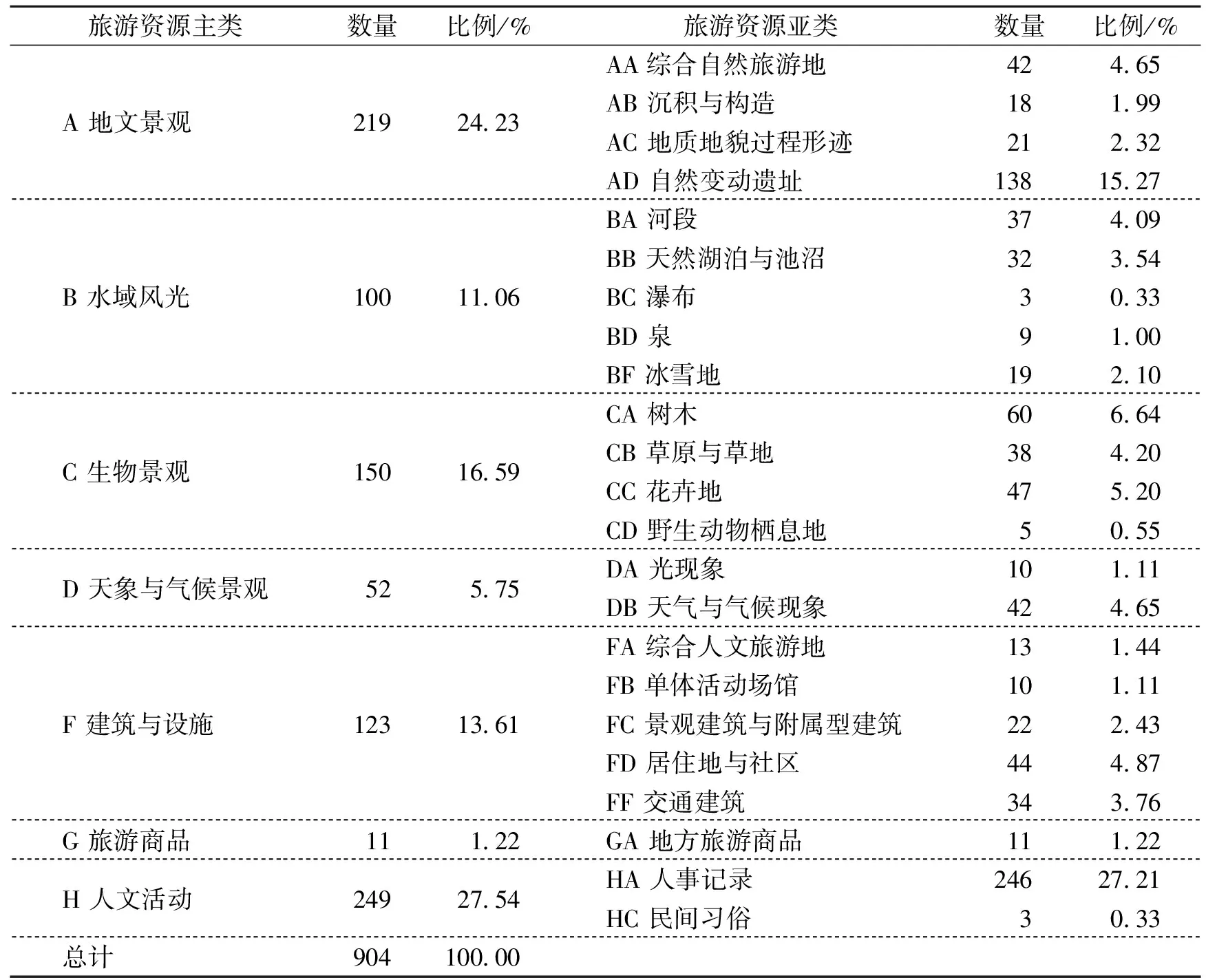

对904张照片的分类统计结果如表1所示,每一类照片所占比例的大小反映着贡嘎山地区各种旅游资源在旅游者眼中的重要性。

(2)水域风光 11.06%的照片反映了贡嘎山区域的水域风光,旅游者青睐的是几乎没有污染的原生态河段及湖泊池沼,如蜿蜒宁静的河流和湍急灵动的河流都能吸引游客,而雪山之下、森林之旁的高山湖泊也很受游客喜爱。其余的照片按比例分别为冰雪地、泉、瀑布。主要内容为“泉”的照片,全部反映的是坐落在贡嘎山东坡的海螺沟天然温泉。

(3)生物景观 贡嘎山地区的生物景观也对旅游者相当具有吸引力,占照片总数的16.59%。其中草地和草场花卉地2种类型两种类型之和占9.40%,另外有6.64%的照片反映的是树木资源。需要指出的是,反映野生动物的照片比例很小,这可能和动物习性、游客机遇及摄影技术等原因有关,而并非缺乏此类资源。

(4)气象与气候 气象和气候从摄影上很难如实捕捉的,但也有5.75%的照片反映了此类资源,其中主要反映的是高原的云雾现象。而在旅游者口中广为流传的“日照金山”,在日出日落时,在海拔3500m以上的几个垭口,可以看见贡嘎山主峰及周边群峰被阳光照射呈现一片金色,但是由于受天气、海拔等影响,拍摄难度极大,仅有极少的照片记录下了这种景观。

表1 贡嘎山旅游数码照片分类统计表

(5)建筑与设施 反映建筑与设施的照片占13.61%,但是内容较为分散。其中比例最大的是传统与乡土建筑,其次为道路、场地标识、聚会接待厅堂(室)。这表明了贡嘎山地区富有民族风情的乡土建筑对旅游者较有吸引力,而艰难的道路和具有特色的住宿场馆对旅游者而言也具有纪念价值。与宗教有关的建筑则大部分集中在塔公草原上的木雅金塔和塔公寺。其他建筑与设施在照片上很少得到反映。

(6)旅游商品 旅游商品所占照片比例仅为1.22%,仅包括菜品饮食和农林畜产品与制品2个基本类型。和笔者实地勘察的感受一样,贡嘎山区域的旅游商品开发还十分薄弱,与壮丽的自然景观相比,旅游商品难以给人留下更多的印象。

(7)人文活动 研究将包含拍摄者及其伙伴的人物照片归于人文活动中。照片主体突出人物的归为人物类型;而主要反映人物的行动,如过桥、骑车、娱乐等活动的照片则归为事件类型。人是旅游活动的主体,而关于人文活动的照片比例达到了27.54%;其中反映旅游者及伙伴的人事记录便占了27.21%,只有很少的照片反映的是民间习俗。旅游者记录自身的活动无可厚非,但巨大的比例差异值得进一步思考:是当地的民俗还不能充分吸引旅游者,还是当地并不具备旅游者和社区交流的渠道,这可能是需要下一步深入研究的问题。

2.2 现象分析

在排除了包含旅游者自己的照片之后,可以将游客对于旅游资源的偏好进行一个大致排序,就资源主类而言:地文景观(24.23%)gt;生物景观(16.59)gt;建筑与设施(13.61%)gt;水域风光(11.06%)gt;气象与气候(5.75%)gt;旅游商品(1.22%)。对于呈现的这种偏好,可以从3个方面分析。

(1)美学因素 美学家朱光潜认为,“自然美”就是指事物的常态[14]。在贡嘎山地区得到旅游者青睐的旅游资源,往往都具有超凡卓绝的形象之美,将山峰、冰川、草原等自然资源的特征和普遍性淋漓尽致地展现了出来。尤其是贡嘎山的地文景观,如贡嘎山主峰巍峨挺立、高耸入云,是典型的极高山;海螺沟冰川规模宏大,具备角峰、冰斗、冰舌等大多数的冰川地貌类型,是教科书般的海洋性冰川景观。同时区域内的高山草原生态良好、生物众多,与雪山森林河流相映成趣。游客青睐最多的2种资源,也正是当地和旅游规划专家们评价最高的2类资源。

(2)地域差异因素 贡嘎山地区处于青藏高原东侧,与我国主要的旅游客源地从地形地貌、人文风情、水文气候都着极大的差别,这种差异造成的新鲜感往往让游客印象深刻,所以游客们除了十分青睐极高山、冰川、峡谷、高山湖泊等自然旅游资源外,还将大量照片拍摄了当地的富有特色的藏式建筑设施。另一个原因是旅游区内部的巨大差异,贡嘎山相对海拔高差可达6466m,垂直地带性明显,资源品种极多,甚至每条沟的风景都有巨大差别,比如海螺沟的冰川、燕子沟的红石滩、亚龙沟的钙华等,不同的区域景观差异很大,能不断地带给游客新的兴奋点。

(3)社会学的因素 贡嘎山区域地处高原,尤其是西坡区域大部分在海拔3500m以上,在地理学上已进入高山地带,目前基础设施还尚不完善,游客们为了观赏美丽的风光不远万里、冒着高原病的风险来到这里,在情感给予了很高的期望。这也解释了游客拍摄的人文活动照片为何最多的是反映在荒野、雪地上前进的事件,甚至超过了人物在主要景点留影的数量。一是由于在恶劣环境下的历程和团队间亲密的互助关系本身就是一种十分难忘的体验;另一方面克服如交通、住宿、餐饮等困难所带来的成就感大大超过了“白天看庙,晚上睡觉”的寻常旅游经历。

3.3 存在的问题

(1)对旅游资源的认识差异 对于贡嘎山旅游资源,旅游者、旅游专家、地方政府也存在认识上的差异。贡嘎山西坡规模巨大、品种丰富的钙华景观得到了旅游专家的青睐,但旅游者反映出的认知度不高;而专家对贡嘎山地区的生物资源评价略低于旅游者。地方政府对资源的认识中,侧重点却主要在冰川、雪峰;对当地富有特色的喀斯特地貌、生物景观、文化建筑等代表性资源,只知赏心悦目、历史悠久,而难以道出价值所在。由于对旅游资源的认知存在差异,揭示了需要进一步的综合多方意见,才能使旅游资源评价结果更加客观,更加贴合市场。

(2)旅游行为对资源的威胁 从照片的分析中可以得出,原生态的水域风光和生物景观对游客有很大吸引力;同时,旅游者们记录下了大量宿营、骑车、越野等活动,但当地目前并没有专门人员及设施来维护环境;更重要的是,有的游客由于认识不到一些地质旅游资源的重要价值,导致了如在钙华景观上骑车、开车等危害地质遗迹的行为发生。对旅游资源的污染和破坏问题,一方面需要进行管理,另一方面也需要加强对居民和游客普及当地地质、生物旅游资源的知识。

(3)旅游资源亟待转化为产品 旅游专家和当地政府都对当地丰富多彩的民俗文化给予极高的评价;但从旅游者的照片中,很难看出当地的民俗有多强的吸引力。仅有的几张旅游商品照片,大部分都是游客必需的菜品饮食;民俗照片也只是反映当地居民的生活常态,在统计的904张照片中,没有一张反映出当地的艺术、歌舞等文化。与之相对,旅游者将四分之一的照片留给自己和朋友,作为旅程的记忆和奖励。虽然受到统计样本的局限,但也从一个角度反映了具有吸引力的人文活动和旅游商品资源在贡嘎山地区极度缺乏,文化旅游资源还没有上升为旅游产品,有文化缺载体的局面还有待打破。

3 对旅游资源评价方式的补充

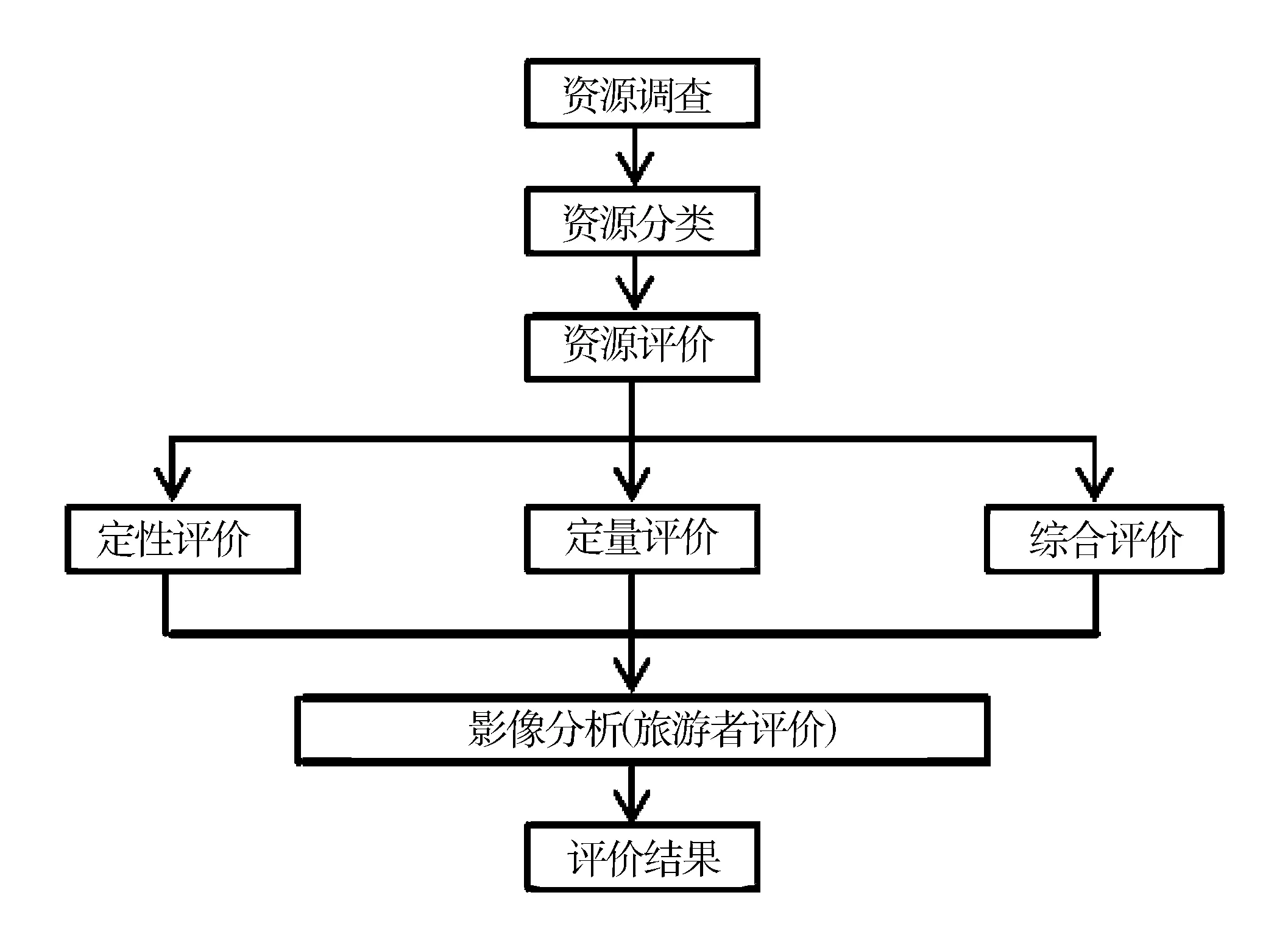

图1 加入影像分析方法的旅游资源评价系统

从上述研究可以看出,旅游者对于旅游资源的认知有2个特点,一是旅游者评价较高的资源除了具备美学特征外,与旅游者生活环境的差异程度也具有很强的相关性。二是对于人文旅游资源,必须要转化为相应的旅游产品才能为旅游者所认识和接受。

将旅游者的意见引入资源评价研究中,能一定程度上弥补现有旅游资源评价环节偏重依赖专家意见、过于注重单体资源等不足;另外,旅游者的意见也反映着旅游资源对市场的吸引力,能结合专家的意见在资源评价中起到对比、检验和修正的作用。如果将旅游资源评价研究视为一个开放的复杂系统,引入影像分析法作为反映旅游者态度的一种技术手段并成为整个资源评价系统的一个流程,便能为进一步提高资源评价的准确性提供帮助。

4 讨论

本研究从另一种视角揭露了贡嘎山地区的旅游资源在旅游者眼中的价值,研究方式可以作为现有旅游资源评价方法的补充。从研究结果来看,虽然受到分析样本的局限,但也基本能反映出目前贡嘎山区域的资源状况和游客的偏好。

需要指出的是,现有的影像分析方法也存在几点局限:一是分析样本主要局限在网民群体中,并不能代表所有旅游者。二是对照片的内容分类时,目前尚需依靠研究者的主观判定,这可能会带来同一组样本在不同的研究人员手中可能得出不同结论的问题。三是照片较难如实反映动物、气象等动态资源,这既由动物、气象活动的不确定性引起,也因为现有摄影技术对动态影像的捕捉也还存在一定的局限。

随着互联网和摄影的普及,未来影像内容的获取将更加容易,分析方法也将更家准确和完善;本研究是通过运用互联网获取影像信息,并通过影像分析来探索旅游资源的重要性和开发价值的一次全新尝试;所涉及的研究方法除了可以为调查和评价旅游资源起到有益的补充作用,也可以为研究旅游者的旅游动机、旅游体验、旅游者行为等更多角度的研究提供借鉴。

[1]刘家明.从规划实践看旅游资源开发评价[J].旅游学刊,2006,21(1):9-11.

[2]李 舟.浅谈《国标》的是与非[J].旅游学刊,2006,21(1):11-12.

[3]吕连琴.关于旅游资源普查中的若干疑点探讨——以全国第一个普查试点省份河南省为例[J].旅游学刊,2004,(3):55-60.

[4]王建军.旅游资源分类与评价问题的新思考[J].旅游学刊,2005,20(6):7-8.

[5]朱 竑.从五种矛盾论旅游资源分类、调查与评价的国际视野和发展眼光[J].旅游学刊,2005,20(6):8-9.

[6]苏珊·桑塔格(黄灿然译).论摄影[M].上海:上海译文出版社,2010:15,46.

[7]罗兰·巴特(赵克菲译).明室——摄影纵横谈[M].北京:文化艺术出版社,2002:35-67.

[8]Graburn N H.The anthropology of tourism [J].Annals of Tourism Research,1983,10:9-33.

[9]刘丹萍,保继刚.窥视欲、影像记忆与自我认同——西方学界关于旅游者摄影行为研究之透视[J].旅游学刊,2006,(4):88-93.

[10]戴光全,陈 欣.旅游者摄影心理初探——基于旅游照片的内容分析[J].旅游学刊,2009,(7):71-77.

[11]李 娴.贡嘎山地区旅游地学特征及开发模式研究[D].成都:成都理工大学,2008.

[12]Finn M,Elliott-White M,Walton M.Tourism and Leisure Research Methods:Data Collection,Analysis,and Interpretation [M].Essex:Longman/Pearson Education,2000:134.

[13]Bos W,Tarnai C.Content analysis in empirical social research [J].International Journal of Educational Research,1999,31(8):659-671.

[14]朱光潜.谈美[M].北京:中华书局,2010:54.

10.3969/j.issn.1673-1409(S).2012.01.004

F590.31

A

1673-1409(2012)01-S011-05

2011-12-14

赵 川(1982-),男,甘肃会宁人,博士生,主要从事旅游地学、旅游资源开发与规划、旅游市场营销研究。